人工场域:后工业语境下景观都市主义的范式

——以上海杨浦滨江南段公共空间贯通工程为例

吴屹豪

1 黄浦江岸的公共空间:设施、建筑与景观

“逐水而居”是古今中外人类聚落择址的天然法则,历史上伟大的城市几乎都与特定的江河湖海羁联在一起,如泰晤士河之于伦敦,莱茵河之于巴黎,西湖之于杭州。亘古时代,水体象征着自然,滋养并维育着人类生命;陆地则是城市文明的象征,水陆相接区域由此成为最富生命力的天然沃土。进入工业时代以后,水域开始承担起了物质流通的航运功能,滨水地区发展成为产业、经济、人力等各类要素转换汇聚的繁荣要地。黄浦江与上海城市的互构共生正是中国口岸城市近代化的典型,自开埠后上海的城市空间围绕着黄浦江沿岸急剧拓张蔓延,因为江岸界面具有内陆腹地所不具备的地缘优势,于是成为各类工业制造和货易运输产业密布集聚的前沿地区(resource-frontier)。工业文明的区位强势,给上海城市的水岸空间结构带来了深刻影响:一方面,水陆之间长期以来的有机联系遭受生硬阻隔,线性的工业区集群如同一道无形的城墙,把居住之地推移远离江岸的内地,使得市民难以接近水陆边界;另一方面,江岸遗留下大量见证了工业时代繁华与衰退的厂房、设施、码头,原本最亲近自然的滨水场地逐渐蜕化异变为人工痕迹最显著的工业场地。

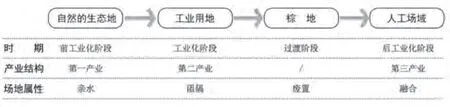

在后工业化时期,社会经济的基本结构从商品资本的制造型经济转向以新兴产业驱动的服务型经济,“退二进三”成为我国经济战略发展和产业结构优化的客观需求。黄浦滨江的杨浦区段是上海开埠以来工业最密集的段域,承载着大量工业化进程遗留的空置要素,艾伦·伯格(Alan Berger)将此类不再使用的工业土地及其废弃物称作“废弃景观”(drosscape),它本身暗含着“无用之物”或“废物”的意涵,同时在人们新的意图下需要重新打磨或包装[1]。废弃景观清晰地展现了工业化进程在制造废弃物方面的天然本质,后工业时代面对棕地(brownfield)①的策略是复兴塑造出新时期的“人工场域”(manipulated site)②。根据经济学家劳尔·普雷维什(Raul Prebisch)的区域经济空间结构的四阶段划分方法[2],图1揭示了滨水空间演进的历史进程。2002年上海市宣布实施“黄浦江两岸综合开发规划”,目的在于改善浦江两岸公共空间品质、重塑黄浦江两岸功能与产业,实现生产性岸线向综合服务性岸线的转变[3]。滨水公共空间作为设计对象折射出当代城市建设中最复杂、综合、整体的部分,单一的建筑学、城市规划、城市设计学科都无法给虚质为主体的滨水空间提供完整的架构路径,只有透过景观的视野(the scope of landscape),消解建筑师“对象先行”的惯性思维,才能呈递出场地自主的融贯性。本文将基于景观都市主义的理论,以兼具广度和深度的双重视角评述上海杨浦滨江南段滨水公共空间的贯通开放工程。

图1 滨水空间演进的历史进程

2 杨浦滨江:百年工业的场所复兴

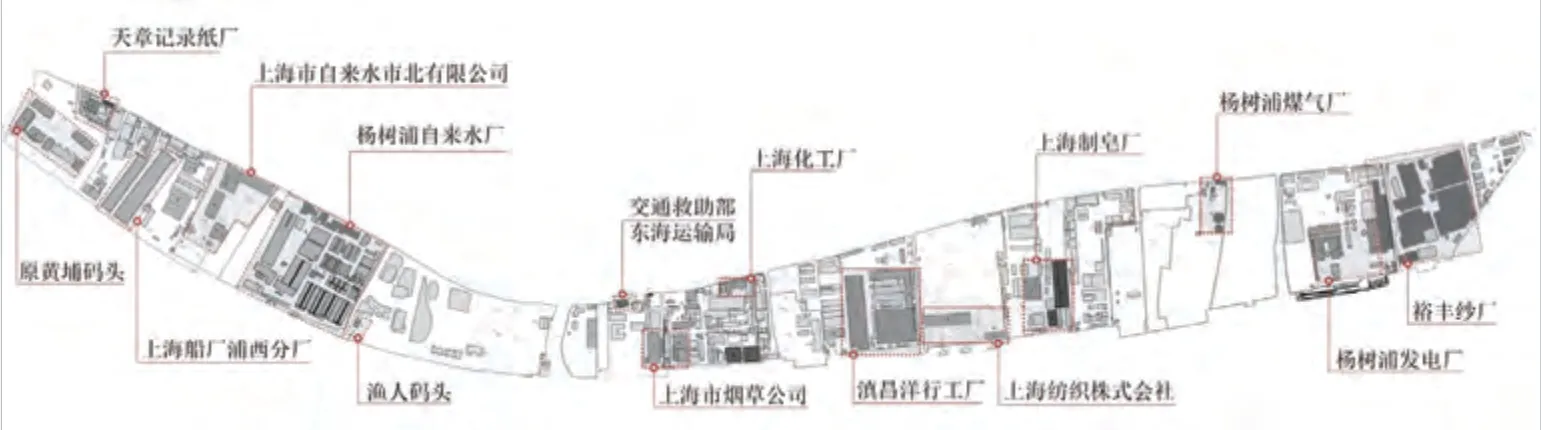

杨浦区位于上海中心城区东北部,租界工程局于1869 年自外滩修建滨江路至杨树浦港地区,并将其命名为杨树浦路[4]。在之后的一百余年里,杨树浦地区集聚了诸如纺织厂、自来水厂、发电厂等中国各行业的“鼻祖”企业,因此顺理成章地成为了中国近代工业的发祥地。进入20世纪90年代以后,这些生产企业被迫关停和迁移,幸而大多数的工业遗产得到登记和保留,在杨浦滨江南段上位规划建议保留的历史建筑总计24处,共66幢(图2),总建筑面积达26.2万m2。

图2 杨浦滨江南段的工业遗址存留

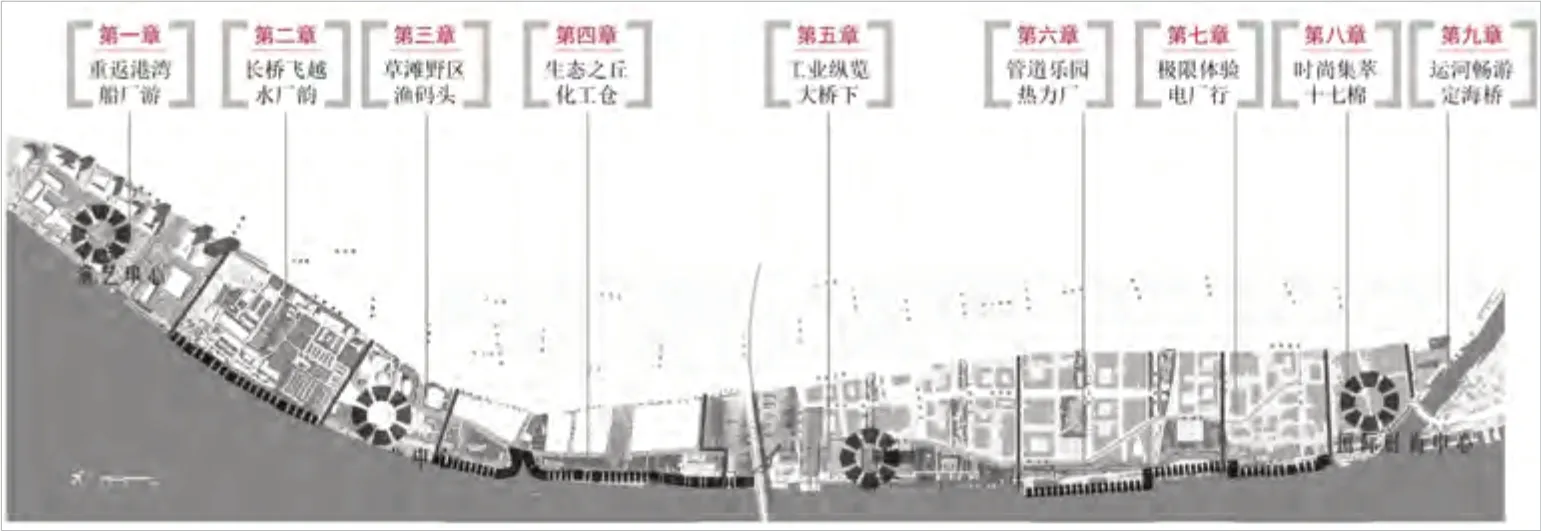

原作工作室在应对这样一块充满历史遗留物的场地时,提出了“以工业传承为线索,营造一个生态性、生活化、智慧型的杨浦滨江公共空间”的设计理念,通过实施有限介入,低冲击开发的设计策略,实现工业遗存的“再利用”,原生景观的“重修复”,城市生活的“新整合”[5]。设计中具体的形态概念被形象地命名为“三带和弦,九章共谱”:“三带”分别由供人观瞻的工业遗存博览带、供人通行的健康活力带和供人漫游的原生景观体验构成,“九章”则是对原先不同类型工业遗址的内涵挖掘,把整体长达5.5km的岸线拆分为9段各具特色的公共空间区段[4](图3)。无论是和弦还是乐章的譬喻,滨水建成环境被大胆地设想为某种基调恒定而又充满变奏的音乐织体,带给市民城市艺术的空间想象。

图3 杨浦滨江南段公共空间设计的“九章共谱”

3 景观都市主义:导源自场地的直接思考

杨浦滨江公共空间贯通工程到底属于城市设计项目,还是建筑类项目,又抑或景观类项目,似乎难以被清晰地界定。虽然原作设计工作室是以建筑为主体的设计单位,根据总建筑师章明在相关学术讲座中的汇报,参与杨浦滨江项目的设计人员仅有一人为景观学科背景。然而有趣的是,杨浦滨江公共空间示范段项目却在2019年12月落下帷幕的世界建筑界(WAF)中获得了城市景观设计奖和2019年度景观大奖。事实上,援引詹姆斯·科纳(James Corner)的观点,在杨浦滨江的场地上,建筑、设施、景观、城市设计和规划这些专业领域内的各类要素,已经开始归并为一个共同的实践类型——“景观都市主义”(landscape urbanism)[6](图4)。

图4 景观都市主义的内涵架构

传统意义上,规划师与工程师一起规划城市,建筑师设计建造建筑物,景观设计师则营建各类景观,它们之间虽然存在着程序和内容上的递次或交叠,但是相应的理论范式和操作路径仍存在着较大的分野。有鉴于此,景观都市主义呼吁一种统摄的机制,打破僵化了的学科门类,不再将景观仅仅当做供视觉观瞻的静物(object),而是现象学意义上导源自场地的环境(setting)。习近平总书记来到黄浦滨江调研时指出“城市改造要努力创造宜业、宜居、宜乐、宜游的良好环境”,这里的环境不是城市规划中抽象空泛的空间结构,也不是建筑设计中单栋孤立的物件,而是一个可感可知且连续流动的水平表面。

景观都市主义的实践目标正是构建并提供这个多元交互的共享表面,它具有如下三项重要属性:①协同性:各种尺度的物质要素都围绕着与场所紧密关联的主题秩序协调共融在统一的表面上,景观本身成为能够系联城市基础设施、新旧建构筑物和各类公共场地的媒介。②弹变性:当代都市充斥着经济、政治和社会的不确定性,而景观作为媒介却能随时间而转化、适应和延续,它始终保持着相对开放的姿态来容纳表面之上的物质要素。③在地性:弗兰普顿指出补救景观(remedial landscape)相较实体形式主义更能体现“抵抗性”(resistance)建筑学的发凡[7],考虑到景观与人体感知活动的密切交互,成为场所精神最直接的演绎者和呈递者。

4 人工场域:后工业时代滨水空间再造的三种范式

1998年在哈佛大学召开的名为“人工场域:后工业景观的再思考”(Manufactured Sites: Rethinking the Post Industrial Sites)的学术研讨会上,与会学者提出了针对棕地景观再造的人工场域这一概念[8],它暗含了指涉“人工”的双关释义:一方面,工业化进程遗留下的场地是经济向自然不断掠夺斗争的产物,是人工力量毫无保留的呈现;另一方面,后工业时代的场所重塑代表着另一种人工的介入,以开创性的人类努力化腐朽为神奇,是设计智慧的集中体现。实际上,两种“人工”之间需要构成某种内蕴的关联,这也是景观都市主义所研究的核心问题。或许原作工作室在进行设计的过程中并未系统参照某种理论体系,但原作的主持建筑师章明在接受采访时表示,设计应该作为一种前置于本体的关系而存在[9]。杨浦滨江的再造实践中充分体现了前置关系之于人工场域形塑的必要性,由此导出后工业时代滨水空间再造的三种范式。

4.1 范式一:主题叙事下的序列体验

工业化残存下来的场地景观,无论是在物质实体还是空间结构上,都呈现出破碎化的特征。杨树浦地区内拥有几十家生产类目不同的工业企业及生产基地,遗留下来的建构筑物、设施设备在规模、外观和用途上都迥然相异,原作工作室在充分保留并利用这种差异性的同时抓住了内在的契合点,并将其整合进同一个叙事框架下。不妨因借建筑符号学的理论,将空间做一个语言学的类比[10],杨浦滨江的公共空间如同一篇快意舒畅的散文,它形散神聚。形散能够制造出“如画的”(picturesque)意境,保证了人们在长达5.5km的线型滨水空间行进过程中不会因景致的单调而失去兴致,取而代之的是步移景异、连续变化的空间体验。神聚确保了通贯全局的整体观想,是一种氛围的现象延续,通过这条主线索凝聚串联起不同的空间片段。

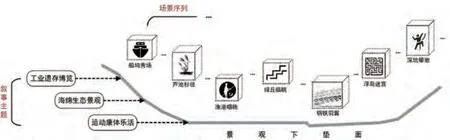

工业遗存博览、运动康体乐活和海绵生态景观共同构成了杨浦滨江滨水景观的主题,即前文述及的“基面”。在此基础上根据场地中“八厂一桥”的历史特色切分出9段展开序列,有的利用船坞的下沉空间布置演艺展示,有的将沿线的生产厂房打开作为工业博物馆,有的利用楔形绿地打造生态公园,有的把火力发电厂整体改建为遗址公园。可以将其视作连续基面上的种种架子(frame),每一处空间区段的设计不论从观赏内容、视觉风格还是体验方式都略有差异,但总体策略保持延续和协调(图5)。

图5 杨浦滨江南段景观叙事的模式解析

早在二百余年前,法国建筑师克洛德—尼古拉·勒杜就提出了“言说的建筑”(Architecture Parlante)的概念[11],旨在发掘建筑自身的叙事性和表现力。这一论点同样可以被纳入景观都市主义中,价值工业景观往往是特定功能的直接再现,天然地具有自明性。由此杨浦滨江实践提供给我们对待人工场域的第一个范式,即建立连接、组织序列、创造体验。

4.2 范式二:文脉承续下的在地修复

景观具有很强的易变性,因为它只有一个薄薄的面层,很容易遭受整体破坏和清理。然而在景观都市主义的语境之下,景观是和都市文化关联在一起的,并成为借此构建富有意味和适宜生活的公众领域的重要手段。工业记忆也是城市集体记忆的一个重要组成部分,景观是实现文脉承续的重要媒介,相较建筑空间或城市肌理,景观更偏向于物质性和艺术性,但本质上都要涉及到如何对待历史的问题。

面对此,章明以“向史而新”概述杨浦滨江设计中的价值观念,即将历史视作一个不断叠加的“流程”[5],这恰恰契合了欧洲自20世纪50年代以来在物质文化遗产保护领域所达成的共识,即修复(restoration)。意大利杰出的艺术史学家、物质文化遗产保护与修复理论家切萨雷·布兰迪(Cesare Brandi)将“修复”定义为“着眼于将艺术作品传承下去,使它在物质依据上,在美学和史实双重本质上,能被认可为艺术作品的方法论环节。”[12]工业遗产所在的场所环境同样可被视作为某种艺术作品,它不仅包含自身的工业美学价值,更重要的基于史实性的历史价值,两种价值维度并不一定趋同,有时甚至互为矛盾,于是布兰迪提出了基于价值判断的评论性修复(critical restoration)机制。笔者认为,修复一词是学术意义上对杨浦滨江公共空间复兴策略的极佳概述,因为它不等于简单的保护(reservation),也不同于更新(regeneration),背后体现了博弈视野下的权衡机制。

在杨浦滨江的贯通工程中,显然不存在某种统一机械的处理方式,而是就不同实态具体而微地研判不同工业遗产的价值,综合了史实的、艺术的和社会的三种价值维度范畴,建立起适应性的修复梯次支撑体系。有学者按照历史文物的价值属性将工业遗产划分为工业遗产、工业遗迹和工业旧址三种类别,修复的方式从保护到改造渐进过渡,再利用方式也更加灵活(表1)。杨浦滨江南段的设计同时包含了上述三种修复的策略,并且都采用景观建筑学的思路予以操作,生动地诠释了后工业时代场所精神的特质——既包含过去,又面向未来。

表1 工业遗产的三种在地修复类型(色带颜色的深浅表示程度)

4.3 范式三:公众参与下的活力重塑

工业遗址的美来自于其庞大的非人尺度,正是因为这种与日常所见的“疏离”使人产生崇高(sublime)③的审美范畴,但是这种特质却与当今城市滨水地区建设所强调的共享开放、活力多元相悖。如何通过设计手段激活人工场域的活力,使人们愿意进入、乐于进入之前被工业设施占据的滨水区,是后工业时代滨水空间再造必须面对的问题。

根据丹麦学者杨·盖尔(Jan Gehl)对社会性公共空间研究领域研究的观点,户外活动可以被划分为“必要性活动”、“自发性活动”以及“社会性活动”三种类型[13]。滨水空间中通常发生的包括后两种类型的行为活动,自发性活动是指那些人们在时间和地点允许的条件下所乐于开展的活动——包括散步、呼吸新鲜空气、晒太阳、停留下来以消磨时光等,这些并不能够形成活力,只要外部空间环境达到一般标准的情况下自发性活动就会自然发生。真正高品质、全方位的公众参与必须倚赖于社会性活动,即与他人形成互动的各类行为,如儿童游戏、交谈、演艺。如今,杨浦滨江已被列入上海游览的“网红打卡”胜地,随处可见成群结队的游人和居民开展类型广泛的交往活动,于是我们试图追问,原作工作室如何成功地消弭了工业场所制造的“异物感”(foreign body sensation)[14],进一步引导出公众参与的身体性的体验。

答案就隐藏在被称为“基础设施建筑化”[5]的理念策略之中,这与杨·盖尔的论证——细部规划对于塑造高质量公共空间具有重要意义——不谋而合,因为基础设施建筑化即通过适度的更新策略将其整合进景观基面,同时采用建筑学的手段赋予其空间属性[15],以符号象征的方式深度介入人们的日常生活中。在杨浦滨江,厚重的闸门、粗犷的防汛墙、钢质的栓船桩都逐一被精心地设计——分别通过乌桕、芦苇等植被的种植、镂空钢栈道的架设、桩位墩座的节点——提供人们步行、驻足停留、小坐的宜人场所(图6)。将景观从从视觉的观瞻过渡到身体的体验,并就此激发滨水公共场所的活力,是杨浦滨江对工业场所进行再造所提供的第三个范式。

图6 杨浦滨江充满人群的公共空间

结语

进入后工业时代以来,人们逐渐认识到城市滨水地区不仅是一种活态且可利用的价值资源,更是当今城市中不可替代的财富,作为一项全面综合的城市公共工程,它包含了环境、社会、城市、文化、技术、功能等方面的可塑性机制。杨浦滨江南段滨水空间复兴是上海市实施黄浦江两岸“45km滨江贯通”工程的重要组成部分,属于典型的人工场域,设计最终实现了将原先封闭的生产性岸线转变成为开放共享的生活性岸线的目标。

本文不着意于全景式地考察该项目的历程和细节,而是希望引向后工业语境下的城市滨水空间再造这一具备普遍视野的议题上。杨浦滨江背后提示了一种通过景观来形塑城市表面的通体模式,虽然设计师团队并未明确地指出设计依据的特定理论范型,但基于评论的立场,景观都市主义为我们提供了适宜的阐释框架。从这种理解出发,项目的主要贡献在于构筑了连续完整滨水景观基面,所有的物态要素——不论是建筑、基础设施还是景观——如同诸多蕴含着空间属性的架子被置于此基面之上,传统意义上建筑学、市政工程、城市设计、景观设计等学科的知识都被整合进了广义的景观体系下。更具镜鉴意义的是,杨浦滨江项目为后工业语境下城市滨水的景观都市主义实践提供了三种重要的范式:①主题叙事下的序列体验;②文脉承续下的在地修复;③公众参与下的活力重塑。它们的共同之处是从人的本体视角出发,增强公众对城市空间的认同感,让滨水空间为人们带来美好生活。

资料来源:

图2~3底图:同济原作工作室杨浦滨江贯通工程;

表1:改自贺旺《后工业景观浅析》;

文中其余图表均为笔者自绘或自摄。

注释

① “棕地”是指那些被遗弃,闲置或不再使用的前工业和商业用地及设施,这些地区的扩展或再开发会受到环境污染的影响,这一概念最早是由美国国会在上世纪80年代通过的《环境应对、赔偿和责任综合法》(CERCLA)做出。

② 人工场域的概念阐释详见在本文第四节的内容。

③ 崇高(sublime),西方美学理论中的一种重要审美范畴,最早由公元1世纪古罗马时代朗吉诺斯提出,就审美经验而言,它表达的是一种使主体(主观意识者)受到震撼,带有庄严感或敬畏感。