基于旅游适应性提升的三河古镇文化景观保护与传承研究

王 芳

郑志元

随着中国经济的发展,大众旅游时代已经到来,地方小城镇以市场为导向,充分利用现有人文景观及风景名胜,着重发展旅游产业成为发展趋向[1]。古镇是传承文化的空间物质载体,蕴含着中国千百年的历史气息,具有较高的艺术和旅游开发价值[2]。然而在古镇旅游同质化日益严重的情况下,古镇文化景观的原真性和完整性不断遭受破坏,其保护和传承面临着一定的威胁。文化景观的保护与传承不仅在于维持和提升其本身具备的自然价值与人文价值,更延续了文化的多样性与继承性。随着时代的变迁,探索古镇保护传承与发展之间的平衡,探寻文化景观在现代经济社会中深远价值的体现方式,控制引导古镇风貌与社会环境持续相互作用下不断更新的活态关系将成为研究重点。本文试图从旅游适应性的角度结合三河古镇的文化景观资源进行探讨,从文化景观的形态、文态和业态三个方面进行分析并提出策略,为三河古镇文化景观的保护与活化传承提出参考性建议,引导古镇建设的良性发展。

1 旅游适应性的相关研究及定义

“适应”最早是生物学中解释生活在自然界中的动植物对周边环境变化产生的反应[3],此后,其研究思路不断扩展应用到其他领域并产生相应的释义和界定。在人文地理学中,“适应”指人类活动随地理环境变化而相应调节的过程[4]。在哲学层面,指有机体与环境通过主体与客体相互作用所达成的一种平衡状态[5]。在城市研究领域,大量学者引入适应性观念促进了城市研究学科的发展。麦克哈格对适应性理论在城市、景观、园林设计领域通过大量案例,阐述和揭示了人与自然相互适应的基本规律。在适应性与旅游相关研究中,夏梦蕾等认为旅游适应性设计是通过对旅游地做出合理设计,使其延续性适应其空间形态和社区文化,更新性适应现代化设施[6]。此外,雍蓓蕾对乡村聚落的旅游性更新进行研究,提出适应性更新的原则和层次[7],杨德进对城市化进程中城市规划的旅游适应性进行研究并提出对策等[8]。对旅游适应性的研究逐渐成为学者们的关注点。目前,旅游适应性没有标准的定义阐述,但总体来看,其核心两大系统始终未变,即“有机主体”和“客观环境”。因此,本文将“旅游适应性”定义为旅游地在延续其空间格局和文化内涵的基础上,结合旅游市场需求更新调整旅游地景观面貌与文化表达方式以适应旅游客观环境,实现协同发展。

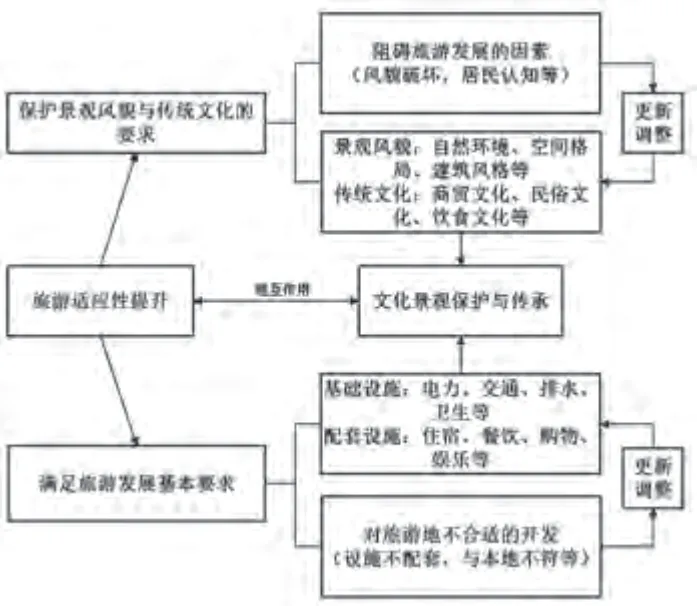

由此可见,旅游适应性与文化景观保护传承是一个相互作用,动态平衡的关系(图1)。旅游适应性的提升能促进文化景观的保护与传承并有效降低旅游带给旅游地的负面影响,从而实现保护发展的动态平衡。本文主要是对三河古镇的文化景观和旅游适应性进行分析,探索古镇文化景观的保护与传承。

图1 旅游适应性提升与文化景观保护与传承的关系

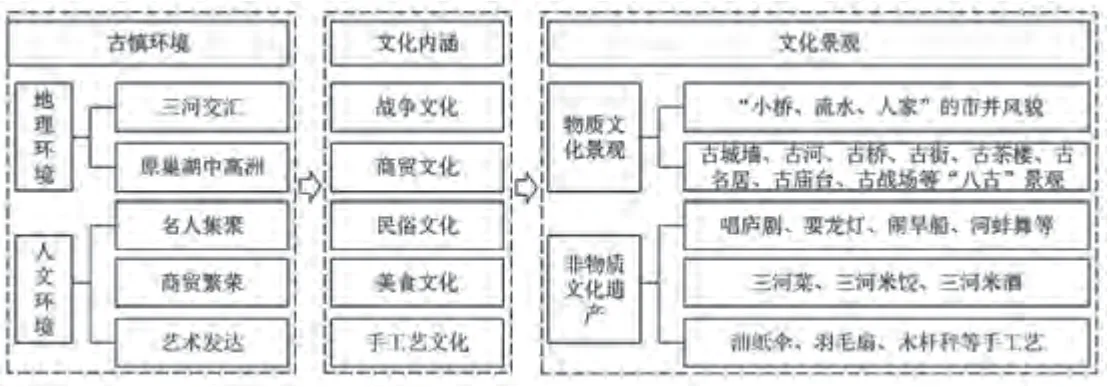

2 三河古镇文化景观构成

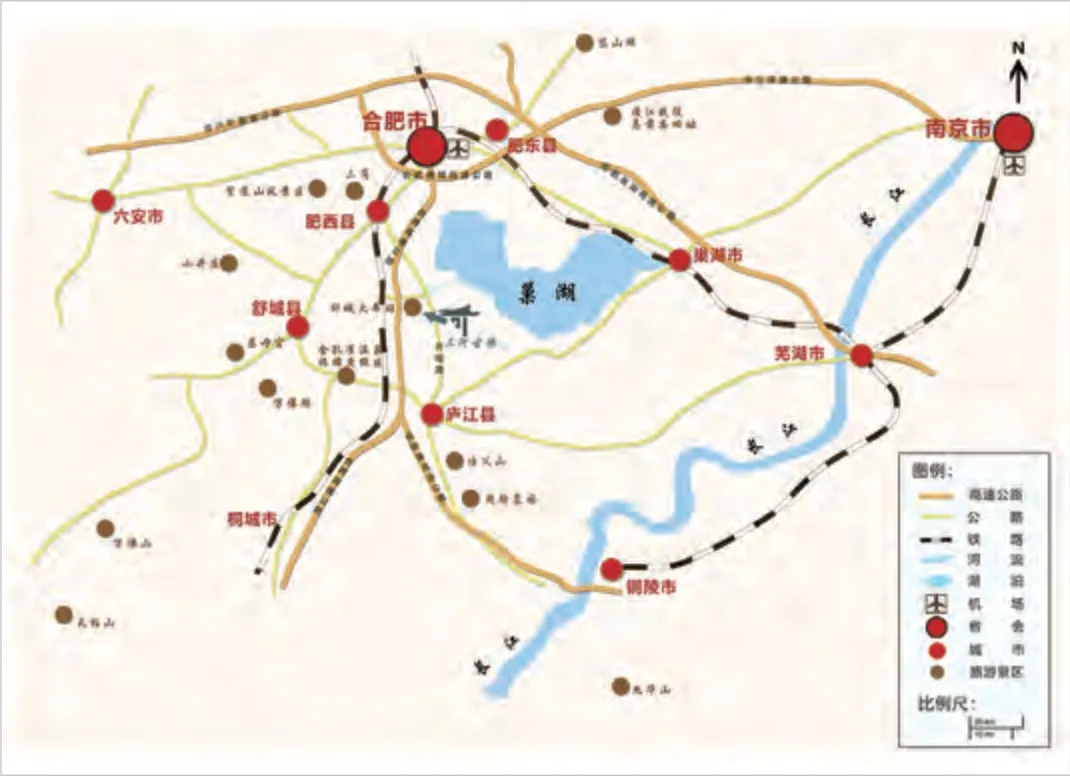

三河古镇位于安徽省合肥市肥西县境内,三县交界之处(图2),是皖中地区独特的水乡古镇。作为历史上连接皖南皖北之所,既是兵家必争之地又是商贾云集之处,环境优美人文荟萃,在千百年的传承中形成了丰富的传统文化,同时在文化的交融中形成了丰富多彩的文化景观,根据传统古镇文化景观的分类可将三河古镇的文化景观构成要素分为物质性要素和非物质性文化遗产(图3)。

图2 安徽省三河古镇区位图

图3 三河古镇文化景观形成图

2.1 物质性要素

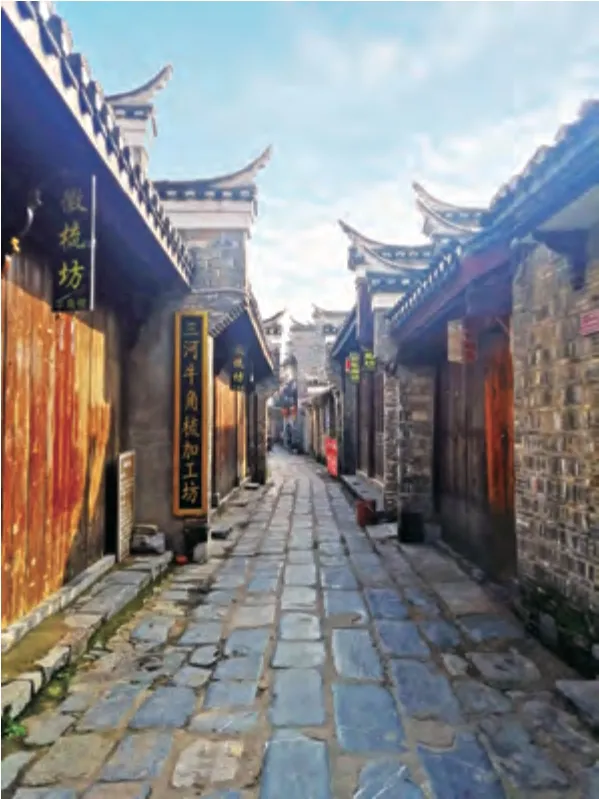

街巷空间是古镇传统风貌的最直观反映[9]。三河古镇中街巷、房屋与自然环境巧妙结合,主街基本与河流平行,民居临水而建。整体布局以鱼骨型结构为骨架,小南河北岸2900m保存完好的河北大街由东街、中街、西街组成,南岸有自唐代遗存下来的长约250m的二龙街,外加一人巷等26条小巷四通八达。古镇街巷大多路面以青石板铺地,具有引导功能的同时还内含古朴性和趣味性。现存古建筑包括太平军古战场的遗迹城墙城门、刘兴隆钱庄、望月阁、万年台等,还有三县桥、鹊渚廊桥等重要景观节点。整体街巷空间有中心轴、有方向感、有节点,形成了三河古镇独特的空间结构[10]。

三河古镇现存古建筑以清末民初时期为主,以砖石和木结构混合而建,山墙间固以立柱以防洪水,建筑平面布局多为三合院和四合院,呈中轴对称形式,朝向坐北朝南,结合北方四合院形式和南方天井式布局,屋顶为坡屋顶并铺以青瓦,临街建筑多为一到两层,前店后宅。墙体外立面主要为小青砖,沟缝清晰。建筑色彩分为黑、白、灰、土黄、棕红等5种,整体来说兼具南北建筑特色。

2.2 非物质性要素

非物质性,并非与物质绝缘,而是指其偏重于以非物质形态存在的精神领域的创造活动及其结晶[11]。民俗、美食和手工艺是三河古镇文化景观中具有代表性的非物质性要素。

三河民俗文化资源颇丰。春节期间耍龙灯、闹旱船、跳河蚌舞;端午节做粽子、赛龙舟等。三河是庐剧的发源地,享有“庐剧之乡”的美誉。其他还有千百年传承下来的民俗,如婚嫁、扔抬花轿、请“良玩”等。

三河的饮食风味独特且品种丰富,创有名满四方的三河土菜品牌。目前开发有土菜系列、茶干、米饺等。三河也是著名的酿酒之乡,三河米酒享誉全国。

三河的传统手工艺发达,羽毛扇、小泥哨、木杆秤等手工制品工艺精良,拥有几百年生产历史的油纸伞制作工艺曾在“中国第八届国际旅游商品博览会”上获设计和制作金奖。

3 三河古镇文化景观现状及问题分析

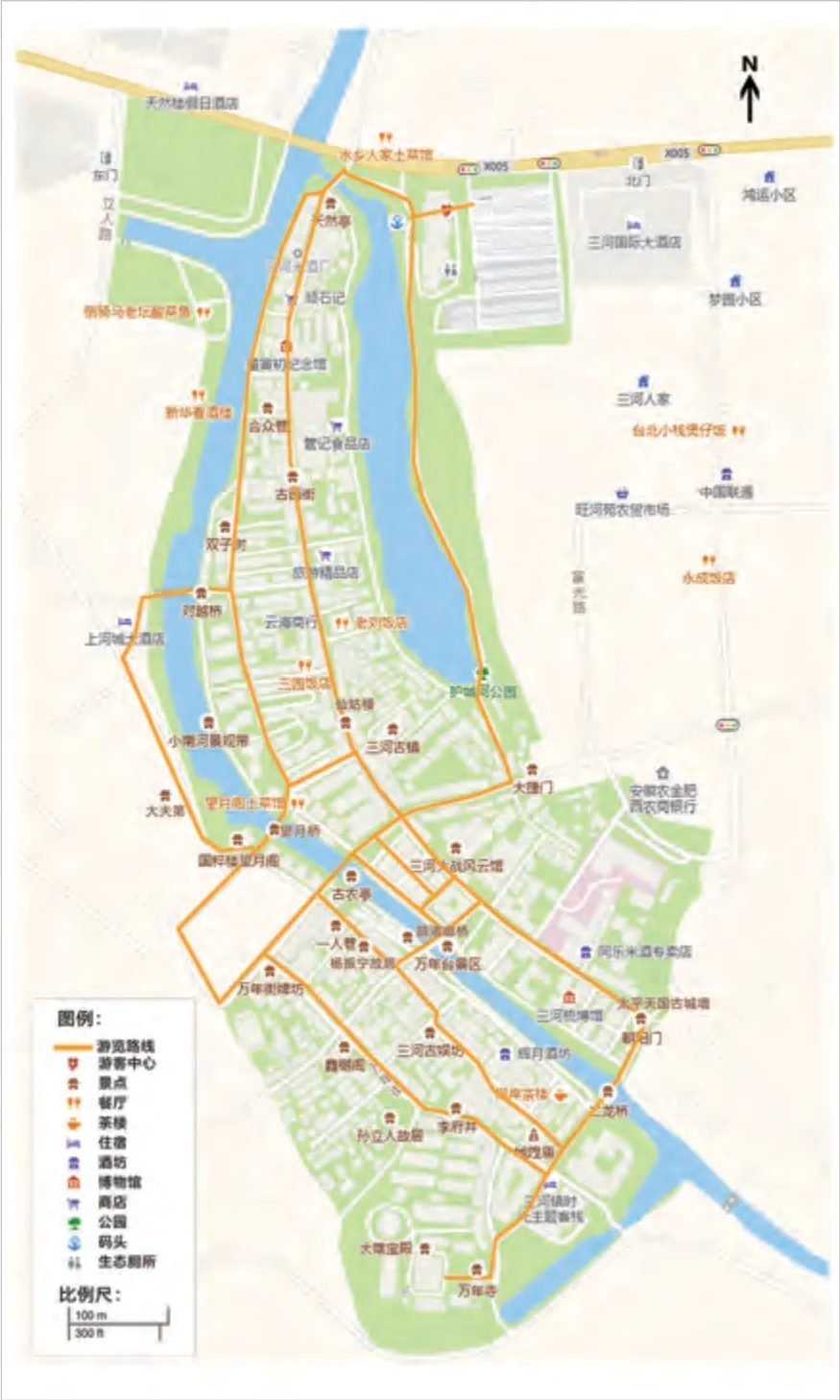

三河古镇地理位置优越,与省会合肥相近,与巢湖相邻,道路交通四通八达,位于多个景点连接的路线之上(图4),2007年,三河镇被授予“中国历史文化名镇”荣誉称号,同年经评定获批国家4A级风景区,2011年进行房屋立面改造,2015年再次经评定,获批国家5A级旅游景区(图5),如今三河古镇已形成比较成熟的景点和旅游路线(图6)。

图4 三河古镇周边交通及景点分布图

图5 三河古镇局部鸟瞰图

图6 三河古镇旅游路线图

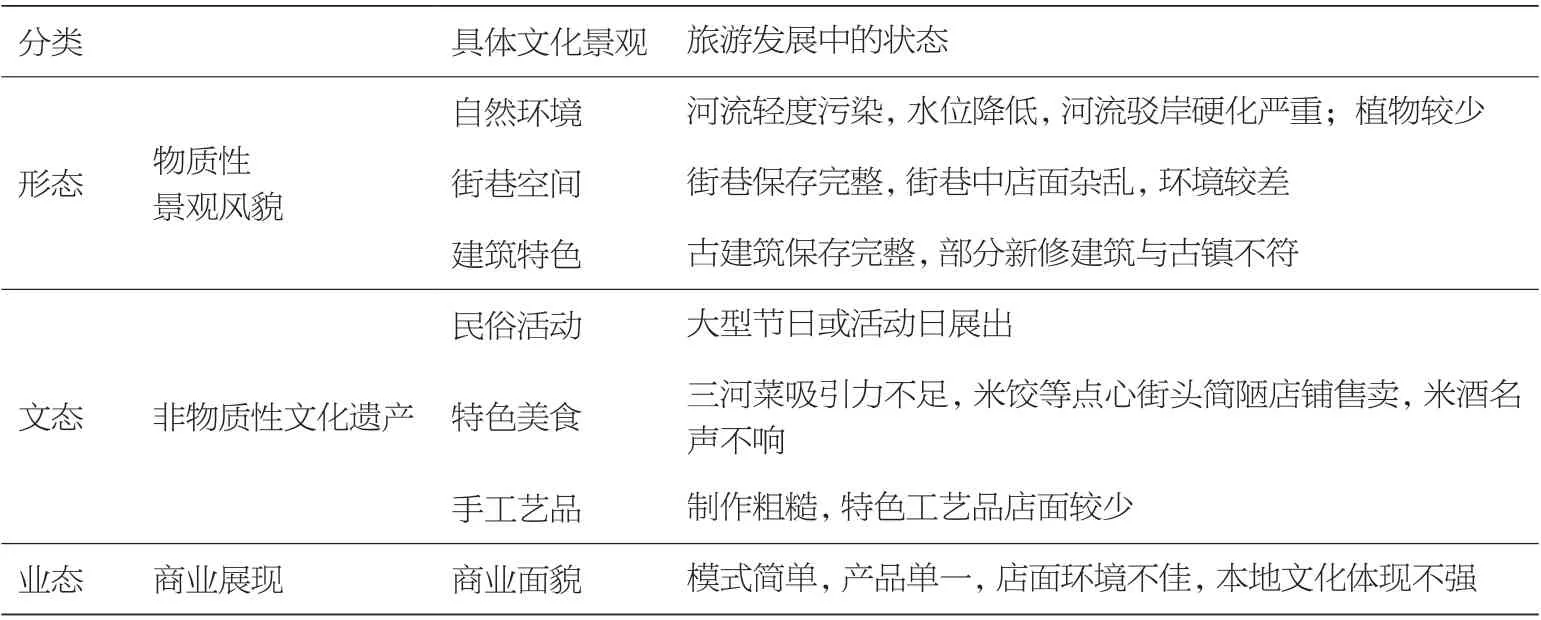

三河古镇的文化景观在旅游中主要体现在古镇的形态、文态和业态上。形态,是指文化遗产的建筑、器物等实物体现的景观;文态,是指文化遗产的文脉精神;业态,是指零售业的经营形态。然而在文化景观资源颇丰的前提下,三河古镇的旅游产业发展却不甚理想,存在游客少、停留时间短,文化感知不强等情况。相反,旅游的发展催化古镇文脉的断裂,忽视自身特色的开发致使古镇文化景观保护和传承出现危机。从古镇中与旅游的密切相关的古镇形态、文态和业态三个方面着手,对古镇的景观风貌、文化表达和商业发展三个方面的现状进行调查分析(表1),形成对三河古镇的旅游适应性和文化景观保护与传承的思考。

表1 三河古镇文化景观在旅游发展中的状态

3.1 古镇景观风貌的认知偏差

余柏椿先生将“景观”释义为含美学审视与使用功能为一体的景物和空间,既有视觉层面的景观意义,又有精神层面的价值意义。“风貌”是指事物的面貌格调[12]。本文所指的景观风貌是指古镇所呈现出的经由历史沉淀的具有古镇文化内涵的自然山水、空间格局、特色建筑等。三河古镇在修缮中对自身景观风貌认知出现偏差,忽略了传统景观风貌的保护。古镇中河水质量变差,古街巷中居民为方便搭建一些简易构筑物,新修建筑和道路在体量和尺度上过渡较欠缺,与小桥流水人家的景观风貌不符。街巷外的建筑风貌未立足于整体历史景观文脉的延续,在后期部分区域的整改修缮过程中,没有吸取本地建筑的特色,而是采取了皖南民居中黑瓦白墙的形式,失去了本地建筑特有的灵魂,破坏了古镇原有的特色景观风貌。

3.2 文化内涵表达浅显和丢失

古镇现有最直观的文化景观是其街巷空间格局、商贸和战争遗存,景点多且内涵深厚,却很难给人留下深刻的印象以形成对古镇的文化感知。其他诸如美食文化、手工艺文化基本丢失。三河菜以徽派菜系为底蕴,融百家菜系之长,而当前三河饮食中许多名菜、名点几近消失。三河的手工艺品,诸如羽毛扇、油纸伞等渐渐不为人所知,仅有几个商铺零星售卖,三河油纸伞有400多年的生产历史,一把伞从开料到完成有60多道工序,如此繁复的手工工艺,在今天的古镇几乎不复再见。

3.3 商业开发落后和不足

三河古镇本为商业集镇,历史上商贸运输发展是这座古镇形成的原因之一。时过境迁,在如今旅游业发展的时代,古镇的商业已基本转变为针对旅游而形成小商品售卖。景区商品分类模糊,以沿街小店面和小型摊铺为主,商品制作粗糙、质量低下、包装简陋,而有当地文化的特色工艺品却越来越少。总体来看,产品定位不准,商业布局落后,发展模式传统,卫生状况不佳。这些情况的存在,无法满足游客来此所希望达到的满足感和文化认同感。

4 基于旅游适应性提升的古镇文化景观保护与传承策略

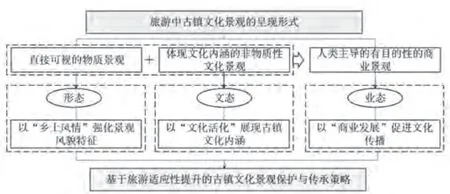

为促进当地传统文化的传承和旅游业的发展,还需注重古镇自身文化景观的保护和传承。从形态、文态和业态三个方面提出文化景观保护和传承的提升改善方法,以求将古镇的文化内涵充分地展现出来,形成具有地域性特色的三河古镇,从而提高古镇对旅游的适应性,在满足旅游者旅游需求的同时,保护和传承当地的文化景观(图7)。

图7 基于旅游适应性提升的古镇文化景观保护与传承策略图

4.1 形态——以“乡土风情”强化景观风貌特征

2015年习主席提出新农村建设新思路,要“注意乡土味道,保留乡村风貌,留得住青山绿水,记得住乡愁”[13],其核心实际上就是尊重地方历史、延续传统文脉、保留地域个性特点。这在传统古镇建设中同样值得借鉴,在古镇旅游发展中尤其要注重原有古镇风貌的保存与维护。

(1)街巷空间复原

在修缮和更新古镇景观风貌时,街巷界面必须能够较好地展现三河传统风貌,建筑的布局、形式、体量、材料和色彩必须与周围环境相协调(图8)。原始景观风貌蕴含的文化特色不可复制,因此在古镇更新中特色建筑,特别是具有代表性的老旧建筑,以及古桥、古城墙等应作出相应的保护恢复更新,不可过分改造。

图8 三河本土建筑外立面

(2)形成景观延续

拆除或改造居民为方便而搭建的简易构筑物,新建建筑要避免过于突兀,破坏整体美感,空界面间需完整、连续,建筑高度与尺度基本统一,在建筑立面的改造中维持三河的形式和色彩。新修街道注重尺度和谐,铺装材料与古镇原有铺装统一。形成景观延续,保存古镇整体景观的原真性(图9)。

图9 三河古街巷空间

(3)自然生态保护

三河古镇因地理环境而形成,其文化景观与周围自然环境相辅相成。河流是维系古镇的纽带,保护水体至关重要,应在镇内设立具体的看管防护机构,管理居民生活垃圾丢弃以及污水排放等一系列污染问题。河流驳岸形成有设计感的生态驳岸,既能涵养水源又能提高景观环境。要注重古镇内外的植被养护,以乡土树种为主,在保证植被丰富性的基础上形成美观、协调的植物配置(图10)。

图10 水面、植被分布

4.2 文态——以“文化活化”展现古镇文化内涵

“文化活化”是文化传承和景观展现的手段,能促进古镇适应旅游发展的同时传承古镇文化[14]。

(1)还原历史场景

对部分场景的合理化还原是重现古镇风光的重要方式。例如战场遗址中注重历史故事的体现,古街巷中重塑老大楼等老字号茶馆酒楼,三河美食、茶点以及庐剧走进茶楼,让美食、戏剧文化等在古镇中重现,让文化与古建筑紧密结合。

(2)再现民间手艺

培养特色手工艺、饮食及民俗文化传承人,将“三河民间手工艺匠人”打造成特色。三河米酒、米饺等美食工艺制作历经千百年传承,可将民间手工作坊进行场景化再现,动态化展现地方文化。

(3)增强互动参与

通过开展各种手工制作,让游客能够有机会走进作坊,跟随匠人一起制作手工艺品,这种另类的文化传播方式能让人们接触古镇工艺,感悟文化精髓。

4.3 业态——以“商业发展”促进文化传播

商业是展示、传播古镇文化的一种重要方式,历史上三河商贸文化也体现于古街巷的商业景观中。重塑三河古镇的街巷商贸景观是保护和传承古镇文化景观的一部分。三河古镇还需要在业态中体现出本地特有的文化内涵[15]。要重点出售精细的本地手工艺品,同时能够在店面中展示部分传统手工艺制作流程,使“商气”和“文气”相互促进、相互成就。

结语

传统古镇是人类宝贵的文化遗产和景观财富,亦是重要的旅游体验空间。古镇旅游关系到区域经济、民生和文化传承,必须探索具有持续性的发展模式与实践路径。适应性是一个具有丰富内涵的概念,对旅游规划具有较强的约束性和指导性,同样对探索古镇文化景观保护与传承具有重要的启发性作用。本文基于旅游适应性的理念,通过对三河古镇文化景观构成要素的分析,考虑古镇旅游发展于文化景观保护与传承重要意义,为二者搭建中间桥梁,强化景观风貌,展现古镇内涵,促进文化传播,从形态、文态以及业态三个方面探索促进古镇文化景观保护与传承方式,对防控古镇旅游开发的“异化”现象具有重要启示,引导古镇建设良性发展,也为其他同类型古镇建设提供一定意义的参考。

资料来源:

文中图表均为作者拍摄和绘制。