传统窑洞民居对现代地景建筑的启示与设计实践探索

徐 萌

黄 迪

肖湘东

陈 星

杨 楠

1 传统窑洞民居的成形与嬗变

华夏大地幅员辽阔,各地地理环境和气候条件不一[1],前人们通过切身实践总结建造出适宜自身生产生活的传统民居,从中发展出能够透射出本土文化与历史厚度的建筑形式。南方湿热、树木茂盛的条件原生出巢居,后衍生成干栏式建筑;北方干燥寒冷的条件原生出穴居,后衍生为窑洞沿用至今[2]。

陕北黄土高原覆积的老黄土为我国黄土高原最发达的地区之一,250万年前的气候突变,强劲的西北风把蒙古高原上的沙尘扬卷至此,历经几十万年的沉淀形成了陕北高原这独特的地质构造。历经时代的变迁,生产生活方式发生改变,人们开始离开天然洞穴,在山体的断面依照天然洞穴的形态开凿出人工窑洞[3]。黄土保温、吸湿、隔热、防风的性能调和出适宜人生活的居住环境,且只需要简单的开凿工具就可以手工建造[4],在这资源匮乏的黄土地带,窑洞无疑成为居住空间的首选形式。

随着人们以农耕或游牧为主的生产生活方式的再度变化,窑洞的形式也逐步变得更加灵活来适应新的需求,从靠崖式逐渐衍生出下沉式和独立式,并保留了建筑在材料、形式上的优点[5]。

2 传统窑洞民居的建筑空间特性

2.1 建筑形式

根据前人实践总结出的建造经验,修造窑洞遵循依山、朝阳、近水的原则,以便于施工、获取充分的日照、为生活用水带来便利,而位于平原地区的人们则利用黄土的厚度挖凿出独具特色的下沉式窑洞(表1)。

表1 窑洞建筑形式的分类

(1)靠崖式窑洞

靠崖式窑洞是陕北地区最早出现的窑洞形式,主要是在山坡、沟崖或者土原断面的黄土坡边上向山体内部开凿。立面上半部分为拱形、平面为长方形,门窗的尺寸位置在窑口提前设计,并在窑洞的外围整理出一块平地做院子。

(2)下沉式窑洞

下沉式窑洞又名天井院和地坑窑,它是在平地上向下凿空约长9m、宽9m、高5m的立方[6],并以手工开挖出类似一定厚度的崖面用靠崖式窑洞的方法继续施工。在其背阳面留出其中一个窑洞用作进出院子的门洞,用阶梯或者斜坡连接平地,面南背北的正窑用作会见客人或者长辈居住的地方,两侧窑洞则为晚辈居住、储物、厨卫、饲养牲口等功能空间。

(3)独立式窑洞

独立式窑洞也叫锢窑,是以砖石、土坯在坡度缓、土层薄的土坡之上砌成拱券,并在上方覆土的掩土房屋,其目的是不依赖山崖土坡能够独立建造在地表上获取的居住空间。因此,独立式窑洞不受制于地形的同时也兼具其他窑洞类型冬暖夏凉的特性[7]。

2.2 空间布局

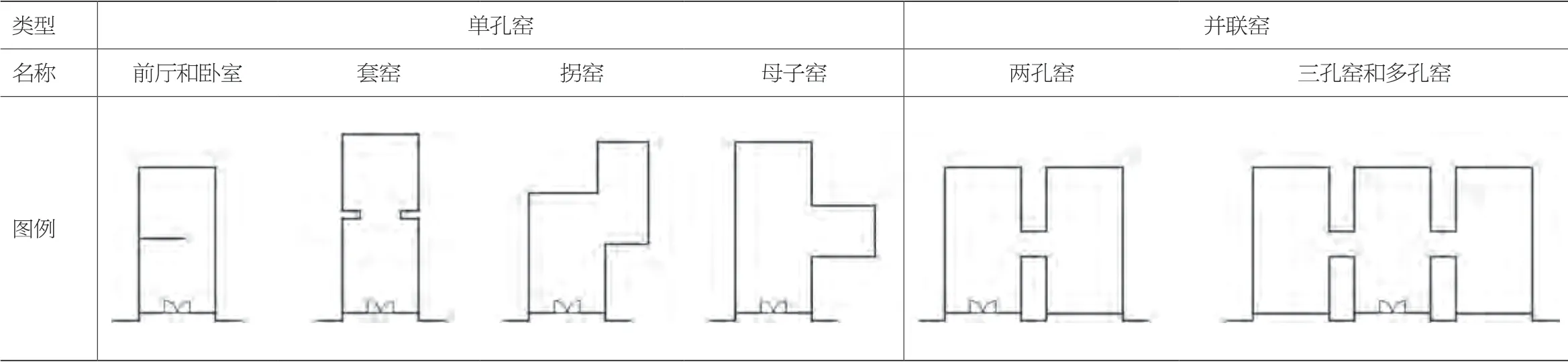

窑洞的空间形式很简单,大多以进深为流线,向内依次布置,功能模式大同小异,只有在独立式窑洞类型里,其空间布局形式比较丰富,分为单孔窑和并联窑(表2)。单孔窑一般在内部用隔断分隔出前厅和卧室,前半部分光线较好,用来日常起居、会见客人,后半部分光线暗淡,一般只用来休息[8]。单孔窑朝进深方向继续开凿延伸为套窑,朝窑洞墙面一端凿出小型窑洞并以门洞串通为拐窑,朝窑洞墙面一端开凿出与自身相互垂直的小型窑洞为母子窑。并联窑则是并排相邻的两个或两个以上的单孔窑,在其公共的窑腿处凿出门洞连接起来,两孔窑洞一般一侧设置入户门为起居活动室和室外沟通,另一侧则只开窗作卧室以扩大采光面积,三孔窑及多孔窑一般只在中间窑洞上开门,其他两侧的窑洞只开窗户[9]。

3 传统窑洞民居的内在价值对现代地景建筑的启示

3.1 传统窑洞民居的内在价值

(1)文脉印迹

万事万物有它本原的样子,某一个形态的显现一定会与先前的经验之间存在某种内部的联系,这种联系是人类的历史长河中的文明印迹,是我们不可忽视、不可忘却的源。窑洞民居的形成源自人们与生俱来的一种“穴居情结”本能[10],洞穴是人类原始时期的栖居地,在生理和精神上都给予了人们庇佑。而在这之中还隐含了更深层的缘由,即对母亲子宫的眷恋,人们将大地视为母亲,将洞穴视为母亲的子宫,这是人类对自我本原的回归与召唤。

(2)哲学观念

人类发展初期是在自然的生长枯荣中感受到生命的存在,幼时人们在土里玩耍,成年之后在土里劳作,离世之后又被埋葬在土里,人们在土里生、土里长、土里死,生命的轮回都在大地之间,因此对土地充满了崇拜之情,将大地视作自己的母亲。

中国古人信奉“天人合一”的宇宙观,认为天道和人道是一致的[11],此种观念的形成并不是出于某个人的偶发奇想,而是人类在宇宙这生存场中的真实体悟。居住空间是人类生命精神的物质转换,是承载着一个生命从孕育、新生、成熟到老去全过程的容器。人们将天地、万物与人三才合一的哲学观念运用在人居环境的空间语言之中,这一点在陕北窑洞民居的风俗中尤为突出,窑洞的半圆形拱顶象征着天空,方形地面象征着大地,横眉下的门则是人们出入大地连接万物的生命之门[3],人们把生存体验和山水草木融为一体,在与天地万物的交集中得到生命意义的升华。

(3)生态美学

传统窑洞民居是中华传统文化的瑰宝,也是当今社会所提倡的“绿色建筑”的典型代表[12]。在建筑材料上,它取自黄土高原富饶的黄土资源,开采出来的生土可以夯实成土砖,并未经过化学质变的原始材料可以再次回归到自然,最大程度上节约了自然资源。在建筑占地上,窑洞是在山体、土堆中做减法与等高线垂直分布的,有效节约了耕地资源[13]。在建筑外貌上,窑洞民居将自身体量消隐在山体之中,以谦虚的姿态潜藏在大地之中,体现了人与自然和谐共生的环境意识,保护了大自然原生态的样貌。

3.2 窑洞民居对现代地景建筑的启示

传统窑洞建筑中蕴含了深刻而真实的建造理念,是在人类原始时期出现并发展至今的一类地景建筑,其中显示的人和宇宙万物同构的生命时空观与地景建筑“从大地中来,到大地中去”的建筑原则相一致,传统窑洞建筑的内在价值也给予了现代地景建筑一些启示。

(1)建筑与地形统一

建筑与地形相统一能够使得建筑完全消隐在周围环境中,从下沉式窑洞向土地下面开凿、独立式窑洞顶部覆土、靠崖式窑洞与等高线垂直呈梯田状分布中,启示出现代地景建筑可以采取掩土或重组地表的方式使得建筑与自然融为一体[14]。掩土建筑是将建筑掩藏在土地之中,保证了自然的原始面貌,使得人工痕迹在自然景观中的不利影响降到最低,而重组地表的方式能够汲取自然景观中的地形元素,如山丘的隆起或起伏运用到建筑中去,由此赋予了建筑生态活力与大地地形相融。

(2)建筑与地貌同构

传统窑洞将建筑融于地形的做法因条件的限制是比较单一、被动的,如果将这种方式扩展出来,把建筑的形态和结构与当地的地形结合起来[15],不但建筑能够与周围环境融为一体,还能够更加整体地设计建筑的体块,使其内部空间相互联系起来,用一种更现代化的设计语言来处理人、建筑和自然之间的关系。

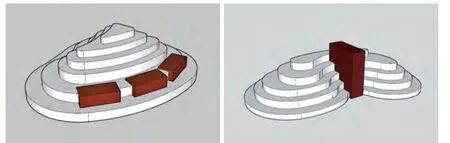

一方面,当建筑位于山体顶部时,山体会形成建筑的底座,此时建筑的形制应顺应山体的形制和合成一个统一体。当建筑位于山体中间部分时,建筑需随山脊线顺势展开[3]。当建筑位于山脚时,山就会退为建筑物的背景。另一方面,当山体和地面接连处呈凸形时,建筑物大体常常向其水平方位延展;反之呈凹形时,常常朝地面垂直方位向上延展,顺应山势显现舒缓或集中的力量(图1)。此外,在开阔的平地中,地坪延伸的水平形态与远处的地平线决定画面的构图,建筑物同样在水平方向发展,与大地贴合在一起。

图1 凸形地势、凹形地势示意图

(3)建筑材料与土地肌理一致

建筑与土地有一种“寄生”的关系,建造时常常选择与在地环境质地相一致的建筑材料,使得建筑看起来像是从土里生长出来的,也可以在建筑与大地相接的地方向上一段用与环境质地相同的材料,随后过渡到上方的其他材料,使得建筑底部对于大地具有延续性。

3.3 现代优秀地景建筑案例与传统窑洞民居的相通之处

“亚洲建筑之父”杰弗里·巴瓦把地形看为具有可塑性的客观存在,他设计的坎达拉马遗产酒店,不用地形决定建筑形态,反用建筑来刻画地形,由此人工建造而成的建筑地形反过来建立了建筑与地形的结构关系,获取了对场地的整体性把握。

2020年普利兹克奖得主依冯·法雷尔和雪莱·麦克纳马拉非常强调自然环境对建筑的影响,她们在2012年威尼斯双联展的时候提出要把建筑做成地景的一部分。她们所设计的利马工程技术教学大楼被称为现代的马丘比丘,在临近核心交通的一侧有着完整的立面,象征当地的崖壁来强调建筑的性格,而临近居民楼的南立面源于马丘比丘的墙面关系,因此,有着比较松散的小体块种植垂直景观对附近的住宅区做适度的回应。她们让建筑回到了建筑本身,没有那么多的噱头,把每一个建筑的场地、功能、气候条件都以建筑的方式回应。

还有许多优秀的地景建筑案例,如卒姆尼在瑞士设计的瓦尔斯温泉浴场、贝聿铭在法国设计卢浮宫金字塔、克里斯蒂安·包赞巴克在波尔多设计的白马酒庄等,它们在建造上与传统窑洞民居的有着共通之处,是一种进化了的建筑语言,更加适应当代的社会语境。

4 川子河窑洞餐厅地景建筑设计实践探索

通过对传统窑洞民居资料的收集与研究,对比现代优秀的地景建筑案例,归纳出传统窑洞民居对现代地景建筑的启示内容之后再进行川子河窑洞餐厅的地景建筑设计实践,能更好地挖掘此项目背后的价值,并把传统可取的建造理念与现代的寓意形式结合起来,创造出一个有历史和在地维度的地景建筑。

4.1 场地分析

项目位于陕西省宜君县的川子河村,村落面貌保持完好,留存了大量的窑洞民居。整个村貌与河道呈带状延伸。东西两侧为梯田,南北为潜山。设计对象为川子河附近的6个并排单孔窑洞及其前院,在长边24m,短边21m,高33m的梯形场地设计1个保留原始窑洞的餐厅(图2)。

图2 区位分析、原始场地

图2 窑洞空间组合的分类

4.2 设计概念

项目所处位置极富地域特色,但当地大量居民迁往外地,因此希望通过在此开发一系列保留原始风貌的现代性活动场所来吸引游客、激活乡村活力,窑洞餐厅便是其中一项。基于此设计诉求,将此次设计命题为一座结合当地历史性和地域性的现代餐厅。

(1)“层”的概念

依据当地的梯田地貌,建筑吸取地形呈现出的错层关系与之同构,建立起建筑与地形的结构关系,使得“层”的感觉从建筑外形贯穿到室内,引申出错位咬合的建筑空间基本语汇。

(2)建筑形式与材料

结合原始场地的下沉庭院,将建筑顺应山势在水平高度上朝山地方向依次递增,半掩半藏在土地里,以山为背景消解建筑的体量。川子河村常年干燥少雨,因此就地取材的夯土成为最佳选择,一方面保证了与村落风貌的统一;另一方面也延续了土地的肌理。

(3)窑洞与炕元素的运用

项目将窑洞的拱形元素运用在其功能区的建筑立面及室内硬装中,以此回应原始窑洞及当地窑洞民居建筑的立面轮廓。在北方炕的作用是在比地面稍高的平面上以坐的姿态休息或活动,这与“层”的概念又有相通的地方,将这种错位咬合的体块关系融合在室内的布局中。传统用餐空间遵循“桌”、“椅”、“地”三级不变的高低关系,而在“层”的空间中,借助地形变化,自然而然形成了不同高度的桌椅:一个层级的沙发可能与另一层级的地板等高。空间内对于高度的认知被打乱,从根本的体验层面区别于常规用餐场所,给人留下深刻印象(图3)。

图3 “层”用餐空间

4.3 设计效果

(1)建筑体块生成及平面布置

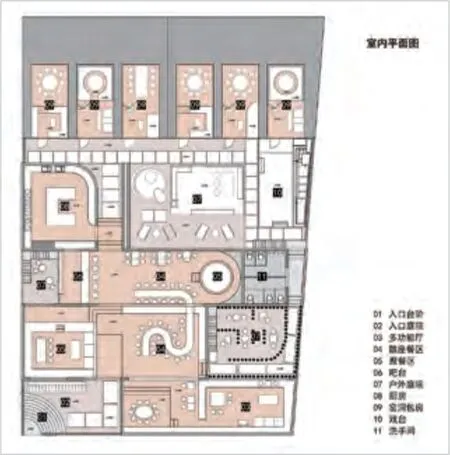

原始场地有6个窑洞及1个下沉庭院,根据设计概念推敲出建筑的体块关系,将特色窑洞设为包厢餐厅,在下沉庭院中新建体块作为主要的功能区,并与窑洞之间留出庭院,再根据原地形把新建的体块叠出梯田状,最后在梯田状的体块上推敲出室外庭院以丰富空间层次(图4~5)。

图4 体块生成图示

图5 室内平面图

(2)轴测图

建筑室外顺应场地地形且回应场所地貌的层叠上升建筑体量。屋顶由此形成了由餐厅望向外部的天然看台,4种不同高度的屋顶平台 带来了独特的观感与体验(图6)。室内同样顺应地势形成不同高度的平台,客人进入餐厅后逐渐上行,空间感受也随之变化。

图6 轴测图

(3)室内设计

室内统一采用与室外同样的夯土饰面,体现陕北特有的粗矿与豪迈之美,造型则强调“拱形”元素,呼应窑洞特征。硕大的采光井从天花板上垂下,引入自然光的同时,本身也成为一种装饰,丰富了空间层次感。

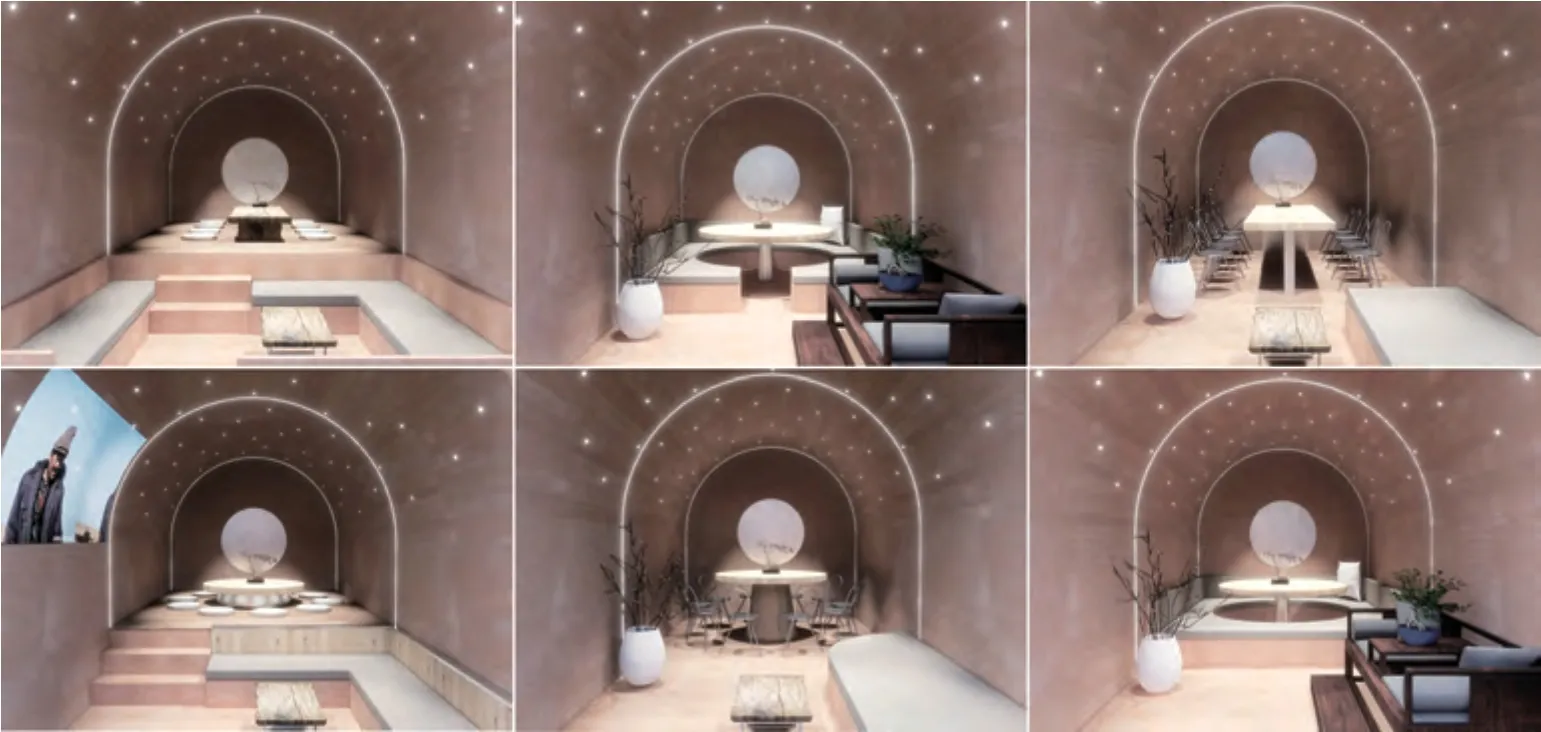

(4)窑洞包间设计与庭院设计

我们将原场地中最具代表性的窑洞空间改造成包间,使用星空灯及灯带进一步强调窑洞的造型特征,同时结合陕北特色浓厚的地炕,设计出6种不同的用餐空间(图7)。

图7 窑洞包间效果图

结语

无论我们采取什么模式的空间,处理好建筑与自然的关系是不变的话题。通过了解传统窑洞民居的历史与演变,分析传统窑洞民居的空间特性,挖掘出窑洞民居在文脉、哲学和生态3个维度上的价值,从其建造理念和方法中归纳出传统窑洞民居对现代地景建筑的启示。不仅分析了传统对现代的启示,还反向结合了现代对传统的呼应这两个层面的内容,融合多方面的解读方式在类似的目标上找到更多的解题方式,将传统窑洞民居对现代地景建筑的启示升华到新的高度。从传统窑洞民居中投射出的对自我本体的感召与回归,启示着现代地景建筑在设计中追求自然与人的“寄生”关系,保证自然之物与人工之物之间的微妙平衡关系,寻找到融于自然的精神归属。

资料来源:

表1:分析图为笔者自绘,照片来自https://image.so.com/;

表2:依照《中国建筑史》(潘谷西)重绘;

图2:左为笔者自绘,右为项目拍摄资料;

文中其余图片均为作者自绘。