沙库巴曲缬沙坦治疗缺血性心肌病患者的疗效及对内皮功能的调节机制

曾宪辉 麦瑞林 周衍国 黄敏旋 杨志强 谢锦智

(广东省东莞市企石医院内二科 东莞 523500)

缺血性心肌病指冠状动脉粥样硬化导致冠状动脉狭窄或闭塞性病变,引起心肌长期缺血,导致心肌弥漫性纤维化,属于冠心病的一种特殊类型或晚期阶段,预后差,严重影响个人及社会经济负担,因此,对其进行有效防治具有重要临床意义[1]。然而,目前临床采用调脂、血管紧张素转换酶抑制剂等常规治疗措施,虽具有一定临床效果,但长期使用部分患者耐受性差,易出现咳嗽、低血压等不良反应,影响患者远期预后[2]。沙库巴曲缬沙坦可显著降低心力衰竭住院和心血管死亡的风险,有确切的临床治疗效果[3]。本研究旨在探讨沙库巴曲缬沙坦治疗缺血性心肌病患者的疗效及对内皮功能的调节机制。现报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料将我院2019 年6 月~2020 年12月收治的70 例缺血性心肌病患者,随机分为对照组和观察组,各35 例。对照组男19 例,女16 例;年龄46~78 岁,平均(59.12±3.56)岁;病程3~19 个月,平均(13.36±3.36)个月;心功能分级:26 例Ⅱ级,9 例Ⅲ级。观察组男20 例,女15 例;年龄47~77 岁,平均(58.26±3.25)岁;病程3~18 个月,平均(13.25±3.50)个月;心功能分级:24 例Ⅱ级,11 例Ⅲ级。两组资料对比无显著差异性(P>0.05),具有可比性。本研究经医院医学伦理委员会审批通过。

1.2 入组标准纳入标准:(1)符合《中国扩张型心肌病诊断和治疗指南》[4]中缺血性心肌病的诊断标准;(2)患者及家属知情并自愿参加本研究,签署知情同意书。排除标准:(1)无法配合治疗者;(2)合并血液疾病、严重肝肾等脏器器质性病变者;(3)对沙库巴曲缬沙坦等药物过敏者;(4)非自然原因导致缺血性心肌病。

1.3 治疗方法对照组采用目前常规措施进行治疗:结合患者实际情况采用阿司匹林、氯吡格雷或替格瑞洛等抗血小板聚集药物治疗,酌情给予曲美他嗪、硝酸酯类等药物,如水钠潴留严重的患者则给予适量利尿剂治疗。观察组在上述常规治疗的基础上加用沙库巴曲缬沙坦钠片(国药准字J20171054)口服,初始剂量为50 mg/ 次,2 次/d,根据患者对药物的耐受情况逐渐递增剂量,每2~4 周增加一倍,直至200 mg/ 次,2 次/d。两组均连续治疗12 周。

1.4 观察指标比较两组的临床总有效率,治疗前后B 型尿钠肽(BNP)、6 min 步行实验(6MWT)、肱动脉血流介导的内皮依赖性舒张功能(FMD)、颈动脉内膜中层厚度(CIMT)、血管内皮素(ET-1)及一氧化氮(NO)水平,同时对比两组不良反应发生情况。

1.5 评价方法(1)临床疗效:显效,缺血性心肌病症状明显改善,心功能显著提高,心功能分级明显降低;有效,临床症状有所改善,心功能有所提高,心功能分级有所降低;无效,症状无改善甚至加重。总有效率=(显效例数+ 有效例数)/ 总例数×100%。(2)BNP、6MWT 水平:分别于治疗前后抽取静脉血5 ml,离心取上清液,采用化学发光法检测BNP 水平,治疗前后对患者进行6MWT。(3)FMD、CIMT 水平:治疗前后采用彩超测定FMD 与CIMT。(4)血管内皮功能指标:治疗前后抽取静脉血5 ml,采用ELISA 法检测ET-1 和NO 水平。(5)不良反应发生情况:治疗期间记录如咳嗽、低血压及头晕等相关不良反应的发生率。

1.6 统计学方法采用SPSS22.0 软件分析,临床疗效和不良反应情况用例数(n)或%表示,采用χ2检验,FMD、CIMT、6MWT、BNP 及血管内皮功能指标用(±s)表示,用t检验,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者临床疗效比较观察组总有效率高于对照组(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者临床疗效比较[例(%)]

2.2 两组患者BNP、6MWT 水平比较与治疗前相比,治疗后两组患者BNP 水平下降,而6MWT 水平均升高,而观察组均优于对照组(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者BNP、6MWT 水平比较( ±s)

表2 两组患者BNP、6MWT 水平比较( ±s)

注:与治疗前比较,*P<0.05。

6MWT(m)治疗前 治疗后对照组观察组组别 n BNP(pg/ml)治疗前 治疗后35 35 tP 301.20±45.60 298.76±43.52 0.100 0.920 176.85±31.76*152.20±26.12*2.350 0.022 350.76±41.20 349.27±43.15 0.077 0.939 437.62±63.85*520.76±61.62*2.748 0.008

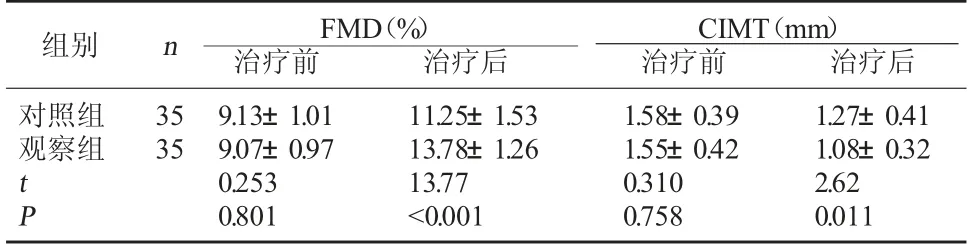

2.3 两组患者FMD、CIMT 水平比较治疗后观察组患者肱动脉FMD 水平明显高于对照组,而CIMT水平低于对照组(P<0.05)。见表3。

表3 两组患者FMD、CIMT 水平比较( ±s)

表3 两组患者FMD、CIMT 水平比较( ±s)

CIMT(mm)治疗前 治疗后对照组观察组组别 n FMD(%)治疗前 治疗后35 35 tP 9.13±1.01 9.07±0.97 0.253 0.801 11.25±1.53 13.78±1.26 13.77<0.001 1.58±0.39 1.55±0.42 0.310 0.758 1.27±0.41 1.08±0.32 2.62 0.011

2.4 两组患者血管内皮功能指标比较与治疗前相比,治疗后两组患者NO 水平均升高,观察组高于对照组,而ET-1 水平均降低,观察组低于对照组(P<0.05)。见表4。

表4 两组患者血管内皮功能指标比较( ±s)

表4 两组患者血管内皮功能指标比较( ±s)

注:与治疗前比较,*P<0.05。

ET-1(ng/L)治疗前 治疗后对照组观察组组别 n NO(μmol/L)治疗前 治疗后35 35 tP 53.27±6.08 52.80±5.75 0.249 0.804 62.52±7.23*71.60±6.85*3.142 0.002 88.60±7.57 89.15±6.82 0.696 0.489 70.52±6.25*61.28±5.70*3.471 0.001

2.5 两组患者不良反应情况比较观察组患者不良反应总发生率为5.71%,低于对照组的25.71%(P<0.05)。见表5。

表5 两组患者不良反应情况比较[例(%)]

3 讨论

随着我国人口结构老龄化现象加剧,冠心病的发病率逐年升高,随着病程进展而引起心肌纤维化及心肌重构更明显,不可避免逐渐恶化为缺血性心肌病而出现顽固性心力衰竭,导致致残率、病死率增高。目前临床报道心力衰竭住院患者超过50%是由缺血性心肌病引起,而心力衰竭患者的5 年内存活率不足50%,因此,对其进行及时有效防治具有紧迫性和重要性[5]。既往临床治疗以常规对症治疗为主,改善近期预后,虽具有一定的治疗效果,但患者生活质量改善和远期预后并不理想[6~8]。

沙库巴曲缬沙坦作为血管紧张素受体- 脑啡肽酶的抑制剂,可显著控制心力衰竭患者病情而减少住院次数,降低患者远期死亡风险[9]。目前已经阐明沙库巴曲缬沙坦的作用机制是通过上调血循环中NO 水平以及降低脑啡肽酶降解血管活性肽水平,舒张血管而发挥治疗作用[10~11]。此外,沙库巴曲缬沙坦可通过调节转化生长因子表达和FMD,延缓缺血病灶心肌纤维化的病理进程[12]。本研究结果显示,观察组患者临床总有效率为97.14%,明显高于对照组的77.14%,说明沙库巴曲缬沙坦可明显提高缺血性心肌病患者的临床疗效;治疗后观察组BNP 水平低于对照组,而6MWT 水平高于对照组,表明沙库巴曲缬沙坦可明显改善缺血性心肌病患者的心脏功能。两组患者治疗前FMD 和NO 水平均下降而CIMT 和ET-1 水平升高,说明内皮功能调节障碍是参与缺血性心肌病的病理机制之一,治疗后观察组患者FMD 和NO 水平均明显高于对照组,而CIMT和ET-1 水平明显低于对照组,提示沙库巴曲缬沙坦可通过提高FMD 和NO 水平以及降低CIMT 和ET-1 水平以调节内皮功能,发挥延缓缺血性心肌病进展的作用。此外,本研究结果显示,观察组不良反应总发生率5.71%,远低于对照组25.71%,表明沙库巴曲缬沙坦具有较高安全性。

综上所述,沙库巴曲缬沙坦治疗可提高缺血性心肌病患者的临床疗效,并具有较高安全性,同时可通过调节内皮功能而延缓缺血性心肌病进展,达到改善疾病预后的目的,值得临床上进一步的研究。