职业化角度下汉语言文学专业应用型人才的培养

文/梁爽

教育改革是国家各项教育事业蓬勃发展、社会繁荣进步的一项重要举措,因为有的教育制度和教育政策,能够培养大量的优秀人才,实现国家在教育、科技、文化以及体育等方面的全面发展。汉语言文学专业作为继承与发扬中华优秀传统文化、传播先进历史思想的学科,为国家的发展提供了大量的文化人才[1]。本文以职业化角度为前提,综合新时代发展下的教育改革要求和各个高校的发展情况,提出了全新的应用型人才培养路径[2]。

一、汉语言文学专业的应用型人才培养现状

(一)汉语言文学专业课程设置

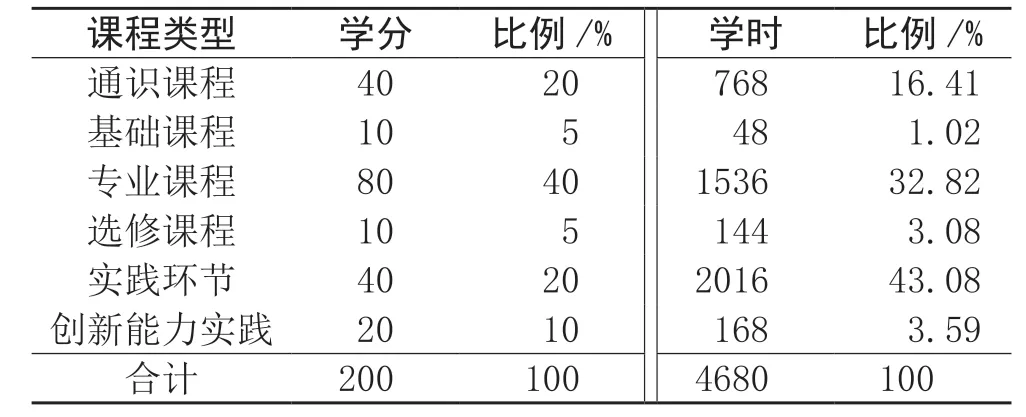

通过对某重点高校的汉语言文学专业课程设置现状的调查,发现2012年以来,学校实施了提出的教育改革策略,并培养具有汉语言文学的理论素养、基本专业技能的学生,让学生能在各类院校、企事业单位中从事对口工作。表1为该学校汉语言文学专业设置的课程体系。

表1 汉语言文学专业课程体系

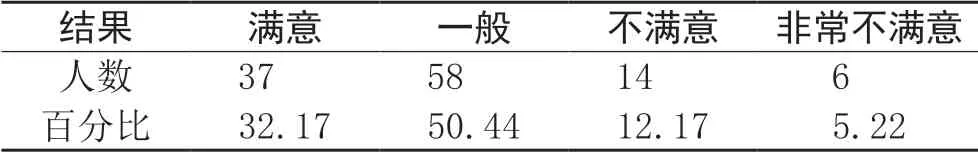

根据表1显示的调查结果可知,专业课程的学分占比最大,实践环节和创新能力实践环节学分占比之和,比专业课程仅少了10%,说明学校意识到了实践的重要性。从课时的安排来看,专业课程的学时占比在60%以上,而两个实践课程的学时占比不足15周,相对更少一些,说明该校尽管认识到实践在应用型人才培养中的重要作用,但真正落实到汉语言文学专业课程上的比例还是较少。表1是从客观角度进行的调查分析,再从学生的主观角度出发,分析汉语言文学专业课程体系的设置效果。调查学生在设置的汉语言文学专业课程中对实践课程的满意度,结果如表2所示。

表2 学生对实践课程的满意度调查表

从表2显示的调查结果来看,不满意和非常不满意的学生占比超过了15%,验证了现阶段该学校设置的汉语言文学专业课程,没有达到理想化效果[3]。

(二)存在的问题

上述调查与统计分析结果表明,现阶段大多数同类型高校在改革过程中存在问题。首先,设置的课程比例不协调。培养汉语言文学应用型专业人才,需完善实践课程和训练内容,所以在教学改革过程中,应控制好所有教学课程间学时占比,在保障基础知识学习的基础上,尽可能增加实践训练课程,以真实性的课堂教学,提高学生文学交流能力、文学知识覆盖面、掌握中国语言文学的历史资料、强化学生利用汉语言评价及鉴赏文学典籍的能力。而表1所示的调查结果表明,恰巧没有足够的实践训练课时,影响了学生对专业技能的实践应用。其次,在深入调查过程中,笔者发现已设立的实践课没能取得预期实践教学效果,这些实践课堂的教学内容单一、学生的互动与讨论量较小,教师也没能参与到具体实践中。再有就是现阶段实践课程选择的教学方法相对落后,所选的教学内容和参考资料,也没能从职业化角度出发,导致学习的内容在实践中难以运用,使应用型人才的职业化程度降低。

二、职业化发展与应用型人才之间的关系

应用型人才实际上就是能够真正发挥所学专业人才的作用,是学生对于自身能力的展现。学者彭哲敏、李翔提出,学校作为文化传承和人才培养的重要工具,应建立独特的教学体系,以满足各个专业就业的“桥”教学体系,通过培养具有职业化能力的人才,推动社会结构和经济的发展[4]。这里提到的职业化,就是在满足社会大发展环境的前提下,将自己的专业知识与技能,应用到工作中的能力,保证工作任务顺利展开,工作内容稳定进行。那么职业化发展与应用型人才之间存在怎样的联系呢?二战以后的能力和实践研究学派,提出了三种观点:有关于差异心理、教育和行为心理以及管理科学的观点论。要充分发挥每一个人才的上述能力,就需要加强他们在学习阶段,对职业化发展的理解。通过了解职业化概念和发展现状,强化自身知识的扎实、技能的专业性,使学生在就业后能够快速融入具体工作当中,发挥自身专业能力和职业素质,可以说二者是相辅相成的关系。结合上述研究内容,以职业化角度为前提,提出汉语言文学专业的应用型人才培养模式。

三、职业化角度下汉语言文学专业的应用型人才培养路径

(一)调整汉语言文学专业课程体系

应用型人才的培养,就是要借助更完善的专业课程体系,实现各项培养目标。各个院校应该将应用型人才的特点作为研究背景,调整汉语言文学专业课程体系,在课程内容上突出汉语言文学专业特点,在教学课时上按照最优配比设置教学周期,在教学手段上结合专业课程内容的文化性和人文性特征,建立多样化的教学课堂,以理论知识带动实践思维,以实践操作强化理论内容,不仅要培养学生对书本知识的掌握,还要提升学生的表达能力、审美思维等实践应用能力[5]。结合表1的调查结果,整合文学类课程的数量、通识课程的授课范围以及基础课程的教学周期,增加了实践类课程的教学内容占比和课时占比,并协调好理论课程和实践课程之间的关系,坚持课程由浅及深、由简到繁的设置原则,在其他地区高校改革中,采用较为先进或具有一定特色的课程安排,利用新媒体设备或信息技术,构建适用于汉语言文学专业的课堂内容。

(二)设置与职业工作内容相关的实用性课程

根据职业发展的需要,学校设立与职业工作内容相关的实用性课程。这一培养路径要求将汉语言文学理论知识与具体的实践内容相结合,建立具有职业化特色的教学模式,以满足市场对汉语言文学专业人才的需求,通过大量的实践交流、讨论、锻炼学生的审美交流、文学评价、文化传播等方面的实践操作技能,在保障学生基础汉语言文学知识的基础上,合理运用各项评价技巧和判断手法,提升学生在未来就业上的竞争能力[6]。与此同时,多样化的实用性课程,为学生提供了丰富的训练环境,学生可以针对自己的职业发展规划,选择更适合自身职业化发展的实用性课程,这样有针对性的课程教学,能够让学生充分了解不同领域的市场发展情况,并根据自身的职业发展需求,及时调整职业发展方向和重心。对一些准备考研或者是出国深造的学生来说,虽然不需要考虑当前的就业问题,但是未来来职业规划也是有影响的,实用性课程通过全面的教学内容与手段,提高学生汉语言文学专业能力的发挥效果,促进良好学习习惯和方式的养成,促进学生朝着更好的方向发展。

(三)构建展示自我、发挥专业能力的平台

展示自我、发挥专业才能的平台,是学生提高自身专业技能、加强实践能力的又一项重要手段。学生可以在教师的帮助下,在不同的学习阶段,自发组建展示平台,以话剧、短剧、小品、故事、微电影等方式,将所学的汉语言文学专业知识转换并应用到多样化的模拟场景中,再寻找一些专业对口的企业参加活动,通过实地考察的形式,参观高校汉语言文学专业学生的实践能力展示,为学生后续的就业预先打好基础[7]。不同的展示平台,拓宽了实践训练的时间,扩大了参观的人群数量,尽管给学生的表现带来了一定压力,但也激发了学生展示自我的好胜心,使学生更积极地参与各项表演。各项节目需要设置合理的时间、流程、参与人员和及传达的主题,这就为学生的经营能力提供了一个锻炼的机会,可以说通过构建展示专业能力的平台,提升学生的专业应用能力。

四、结语

此次研究通过大量的数据调查,结合现状分析结果,讨论了在应用型人才培养中存在的问题以及影响因素,通过不同的有效途径,为国家培养出更多的高素质职业化技术人才。但此次研究还需要深入探讨以下问题:第一,新时期的教育改革会面临哪些机遇?第二,在调整设置的课程体系时,需要匹配学分与学时吗?第三,对于应用型人才的培养,是否需要建立一个评价机制?针对上述问题,未来的研究可展开讨论,为培养应用型人才提供更多有效的途径。