高原鳅属鱼类资源保护研究现状*

高云 刘艳超

(1.西藏自治区拉萨市当雄县兽医站,西藏 拉萨 851500;2.西藏自治区高原生物研究所,西藏 拉萨 850008)

青藏高原是世界上面积最大、海拔最高的高原,有“世界屋脊”之称,也是鱼类区系组成单纯性与广大水系的复杂性所构成的动物地理统一体[1]。其内河流湖泊星棋罗布,形成复杂多样的水系格局,特殊的地理条件和高寒、低氧及强辐射的特殊环境会对生活在此的鱼类产生显著的影响[2]。

高原鳅鱼类广泛分布于我国西部,与同水系居群间又存在明显特征分化的种类,对高原环境表现出较裂腹鱼类更强的适应性,成为高原上分布最广泛、海拔最高的类群[3]。

如今,全球气候变化导致动物生境的改变[4]。并且,全球气候变暖正在使高原湿地的河流湖泊水位下降[5],工程建设将使其失去栖息、摄食和繁殖的场所[1],并且高原鳅属鱼类生长不稳定[6]、繁殖潜能低[7],这些因素都有可能导致高原鳅鱼类资源衰减。因此,文章从高原鳅鱼类的生长、繁殖、遗传多样性及其高原适应等方面探讨其种质资源情况。

1 高原鳅属鱼类简介

高原鳅属鱼类,隶属于鳅科(Cobitidae)、条鳅亚科(Nemacheilinae),高原鳅属(Triplophysa)是青藏高原三大鱼类类群中最大的一个类群,广泛分布在青藏高原及其领近地区[3],鲤科的裂腹鱼亚科和鳅科的条鳅亚科组成了青藏高原鱼类区系的主体成分,它们均属中亚高原区系复合体鱼类[1]。

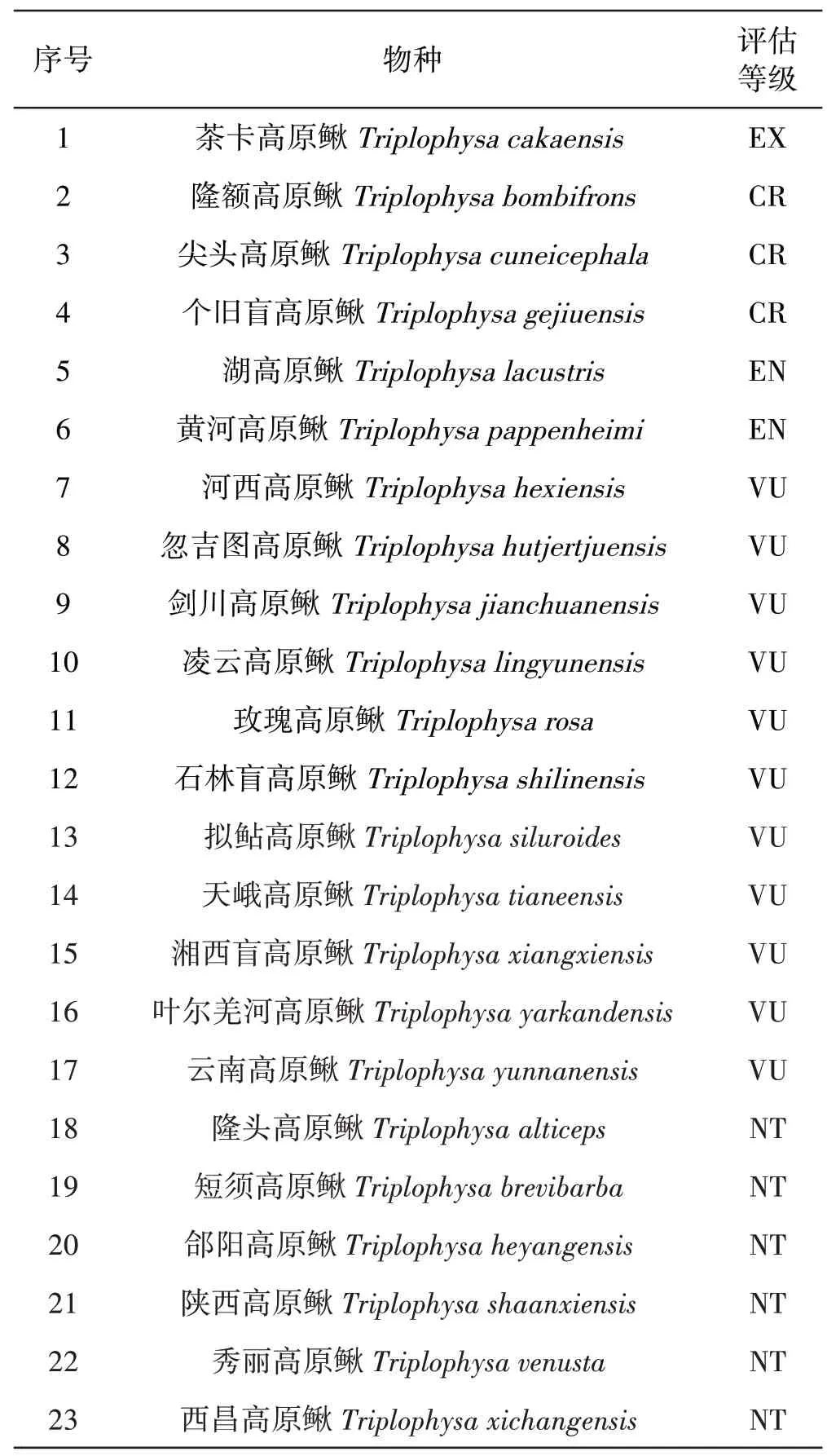

至今,高原鳅鱼类已记录有123 种,我国分布有105 种,其中一半以上(58 种)是近20 年内相继发表的新种[8]。在2021 年公布的《国家重点保护野生动物名录》中,列为二级保护动物的有拟鲇高原鞦、湘西盲高原掀、小头高原鞦。蒋志刚等[9]公布的《中国脊椎动物红色名录》涉及高原鳅鱼类122 种,其中处于灭绝、极危、濒危、易危、近危状态的达23 种,超过了18.85%,有21 种可以确定“无危”;尚有78 种高原鳅属鱼类缺乏数据,无法评估等级(见表1)。可见,尽管部分高原鳅鱼类种群相对丰富,但整体来看,仍需加大对高原鳅鱼类种质资源监测调查力度。

表1 高原鳅鱼类受威胁鱼类统计

2 生物学特征

2.1 生长

耳石是进行年龄鉴定的最适材料,如麻尔柯河高原鳅[10]、细尾高原鳅[11];脊椎骨也可以用来鉴定高原鳅属鱼类的年龄,如黑体高原鳅(T.obscura)[12]、新疆高原鳅(T.strauchii)[13]、硬刺高原鳅(T.scleroptera)[5]、西溪高原鳅(T.xiqiensis)[14]、贝氏高原鳅[15]、前鳍高原鳅(T.anterodorsalis)[16]。

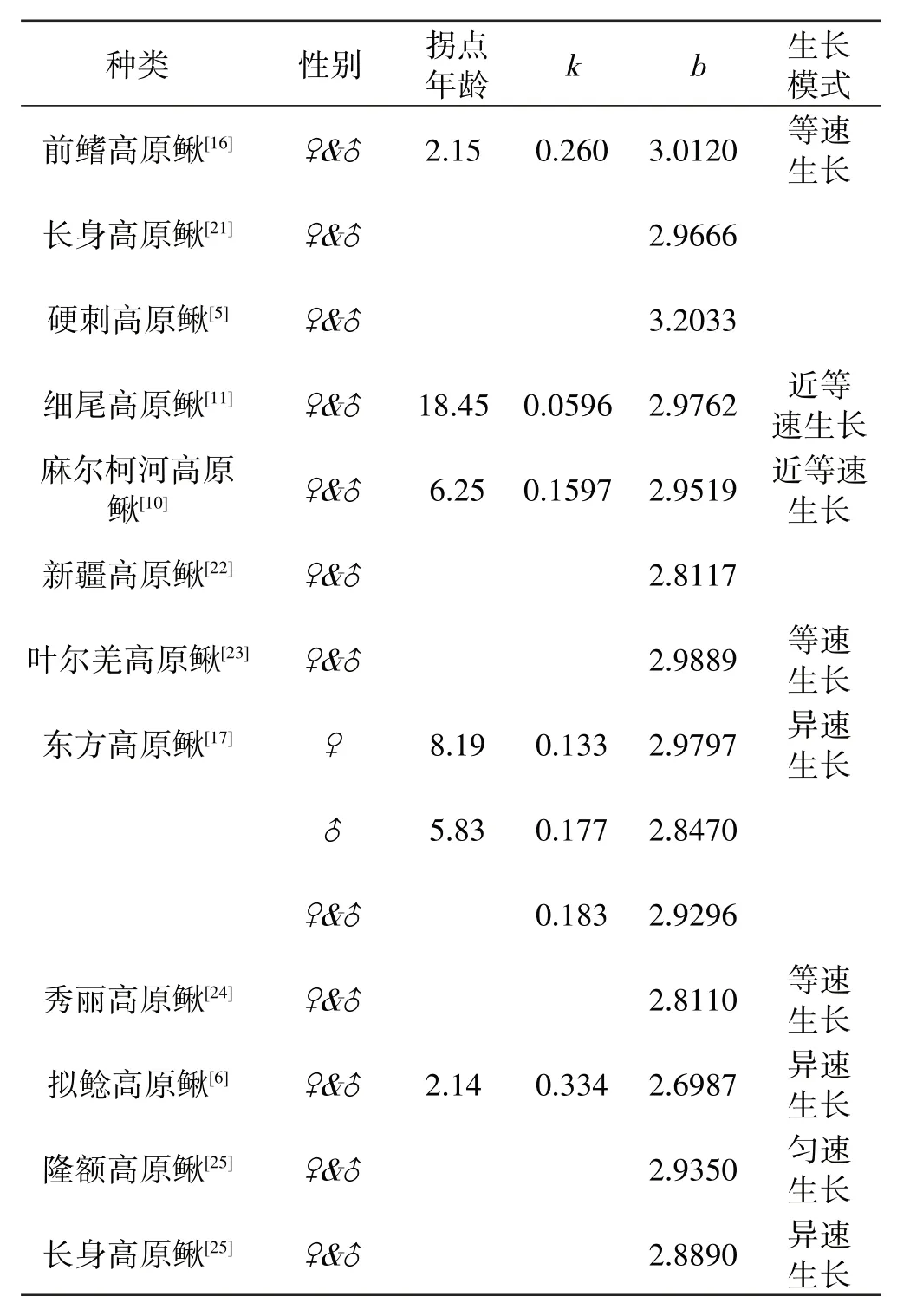

采样方法、水体环境,食物种类和丰富度等都会造成k值发生变化[16]。比较高原鳅属鱼类的生长参数k 值。可以发现分布在不同种鱼类的生长参数k 值均有差异,这可能与饵料相对丰富及水体中缺少饵料竞争者有关[17]。并且海拔高度的升高也会导致其生境条件趋向于恶劣化[11]。在高原鳅属鱼类中,拟鲶高原鳅的k值明显高于其他鱼类,细尾高原鳅k值最低。

b 值的范围为2.5~3.5[18]。但是一些重要因素,例如生存环境(栖息地的类型、季节性变化)、鱼类自身生物学特性(性腺成熟、性比、食物类型和它们的营养价值)[19]以及采样方法和工具不同致使获取的渔获物个体差异[20]等因素都会影响b值的变化。高原鳅属鱼类的b范围2.6987~3.2033。

2.2 繁殖特性

大部分高原鳅鱼类性成熟年龄在2 龄左右,绝对繁殖力在1928~20096 粒,主要集中在1928~5175 粒,超出10000 粒的高原鳅种类很少,仅限于新疆高原鳅(见表2)。繁殖力的种内变动虽然与环境因子相关,但性腺发育是主要影响因子[26]。新疆高原鳅较长的繁殖期和较高的繁殖力,是为了扩大和延续种群、以及适应高海拔低温环境的物种选择[13]。

表2 部分高原鳅属鱼类生长参数的比较

大部分高原鳅鱼类繁殖期主要集中在3—6 月,但硬刺高原鳅繁殖时间在6—9 月,贝氏高原鳅繁殖时间在10—11月(见表3)。鱼类通常使其繁殖后代的时间尽可能延长,从而使其后代早期发育获得最佳的环境条件,这是鱼类长期适应环境的结果[27],例如,细尾高原鳅产卵期的延长是对高原寒冷环境的响应[28]。不同种类高原鳅,其产卵类型不同,主要分为分批产卵和不分批产卵两种类型。目前,有关高原鳅属鱼类的繁殖生物学和生态适应方面,还有待深入研究。

表3 部分高原鳅属鱼类繁殖特征比较

2.3 食性

高寒的青藏高原及其邻近地区,耐寒的藻类植物较多,而耐寒的动物性食料缺乏[2],鱼类需不断的寻找食物,并尽可能地摄食可以摄食的生物,这也是高原鱼类为适应环境的摄食选择[33],例如,硬刺高原鳅、新疆高原鳅的食性与其所生存水域中饵料丰度和易得性有关[5,13]。并且,很多高原鳅属鱼类属于杂食性鱼类,如细尾高原鳅[11]、叶尔羌高原鳅[34]。硬刺高原鳅主要以摇蚊幼虫为食,其次是藻类和维管植物[5]。新疆高原鳅食性以钩虾为主,其次是摇蚊幼虫[13]。生活在不同水域的叶尔羌高原鳅,摄食形态未发生改变,但食物组成已发生变化,摄食行为在长期的环境适应中可能会发生变化[34]。

3 资源保护

3.1 遗传多样性

高原鳅属鱼类在物种演化的生物地理学过程受到扩散和隔离的共同作用,隔离分化发挥了主导作用[35]。相同和相邻水系的高原鳅属鱼类之间具有更近的亲缘关系,青藏高原不同地区物种分离,可能与晚新生代青藏高原的地质构造事件和气候重大转型相关[36]。分布湖泊和河流的东方高原鳅mtDNA 测序结果表明其种群结构很强,并且缺乏种群间的联系,高原湖泊对种群分化具有潜在的隔离作用,高原隆升塑造了东方高原鳅的遗传结构[37]。目前,西藏高原鳅基因组已经公布,在121.4 百万年前与斑马鱼从它们的共同祖先中分化[38]。拟鲶高原鳅组装的基因组大小为583.47Mb,25 条染色体,重复序列占比33.08%,其DNA转座子明显高于哺乳类动物,系统进化树的结果表明拟鲶高原鳅与斑马鱼的系统发育关系较近,相比于Danio rerio、Hippocampus comes、Takifugu rubripes、Xiphophorus maculatus四种鱼,拟鲶高原鳅特有基因家族主要富集在免疫应答、能量代谢、激素活性等通路中,说明这些特有基因是其适应青藏高原极端环境的遗传基础。

3.2 高原适应性

分化时间估算显示高原鳅属鱼类和条鳅科在约23.5 百万年(Ma)前发生分歧,正选择基因ND1 和ATP8 在高原鳅属鱼类适应青藏高原极端环境中发挥作用[39]。相对于低海拔的平原鱼类,高原鳅在基因组水平上呈现加速进化,并且显著富集在低氧代谢和能量代谢方面[40]。达里湖高原鳅的转录组测序表明在阳性选择的基因中,有13 个基因参与了低氧反应,鉴定出重复的hif-α、EGLN1 和PPARA 候选基因参与低氧适应[41]。隆额高原鳅资源下降,可能与塔里木河水量减少、盐碱度上升和外来凶猛鱼类等原因密切相关[42]。水体的盐碱化严重抑制鱼类的生长发育,致使其种群资源迅速下降[43]。尤其在早期发育过程中,盐度胁迫至关重要,盐度浓度的选择将直接影响叶尔羌高原鳅的孵化率和仔鱼存活率[44]。达里湖水体碱度较高,但达里湖高原鳅盐碱耐受能力较高,这可能是对达里湖高碱度环境的一种适应性进化表现[45]。同属于青藏高原的部分裂腹鱼类也可以适应不同盐度的水域[46]。

4 高原鳅属鱼类的保护建议

高原鳅鱼类生长相对缓慢,生境较脆弱,一旦资源遭到破坏,种群恢复难度大。目前,有关高原鳅的种群资源仍不明确,尚有78 种高原鳅属鱼类缺乏数据。而决定鱼类资源主要因素主要是鱼类个体生物学特性、生存环境及自然气候、人类活动和捕捞强度[2]。

因此,亟待开展以下几个方面的研究工作:(1)尽快开展高原鳅种群的渔业资源,充分掌握其种群资源现状、生物学特性、分布区域、越冬索饵繁殖通道,为制定合理的渔业资源保护规划奠定基础;(2)加强对高原鳅种质资源丰富的地区开展渔业环境调查,围绕水域浮游生物、底栖动物、藻类以及水环境特征开展调查,为高原鳅鱼类的人工驯养、苗种培育提供数据支撑;(3)高原鳅鱼类是已知世界上海拔分布最高的鱼类,面对高寒、高海拔、低温、强紫外线的高原环境,探讨高原鳅鱼类在青藏高原重要水系湖泊的适应及演化机制对于研究青藏高原的隆升具有重要意义。