潮汕“英歌舞”传承与创新路径探究

李小婧 潘汝琦 姚莹欢

一、潮汕英歌舞现状调查

(一)潮汕英歌舞概况

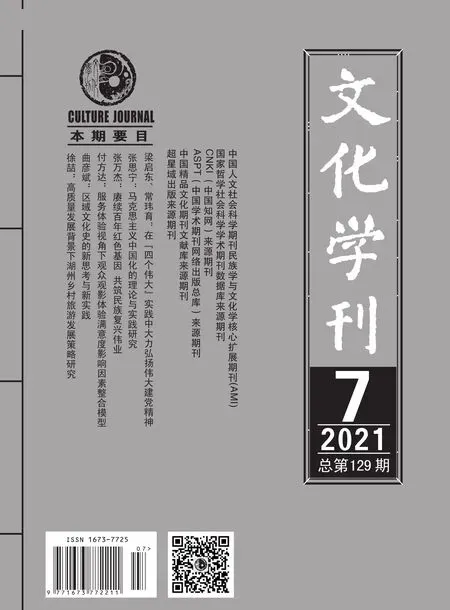

英歌舞又称“英歌”,普遍流行于广东潮汕地区,是潮汕地区最具地方特色的文化精粹,融汇了戏剧、舞蹈、武术等表现形式,拥有“南国雄风”“中国民间舞蹈之根”等美誉。潮汕英歌舞的表演取材于梁山好汉,其主要表演形式为大型集体舞,人们通过英歌舞祈求平安吉祥,表达爱憎,抒发斗志。其动作威猛阳刚、夸张震撼,服饰色彩鲜艳,音乐热闹欢快,具有独特鲜明的艺术美学特征,是一种令舞者、观者都能身心震颤、热血沸腾的民间艺术形式,极具研究价值。英歌舞历史悠久,风格独特,具有一定的群众基础。其自身的艺术魅力和社会效应,使得这一民间舞蹈不断繁衍发展,成为潮汕、闽南民间艺术瑰宝(如图1所示)。普宁英歌2006年被列入第一批国家级非物质文化遗产代表作名录。

图1 英歌舞表演形式

(二)艺术特点

英歌舞的艺术特色突出,潮汕人民通过英歌的表演形式来祈求风调雨顺、平安吉祥,英歌所体现的品格是扬正压邪,也是力与美的结合,更能体现出中华民族团结一致的精神力量,宣扬了侠骨豪情的形象,讴歌烈气雄风的行为。

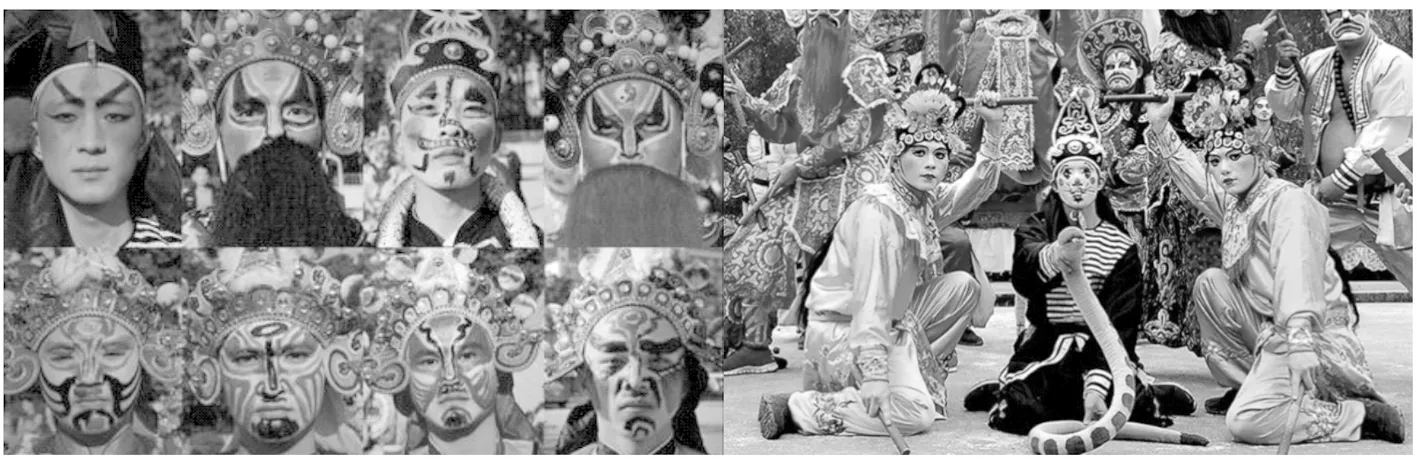

绘画精致的脸谱在英歌舞中占据着十分重要的地位,赋予了英歌舞表演者英雄的灵魂和神情。在英歌舞脸谱中,分为“文谱”和“武谱”。画脸谱通常需要阅读多次《水浒传》原著,以各种人物的形貌、性格特征为依据,脸谱的构图多种多样,加上五彩缤纷、装饰性很强的各种图案,使每个人物都富有各自的个性,而绝不雷同。同时,英歌舞表演者的服装多以色彩鲜艳为主,主要为“黄、黑、红、绿”,服装上还绣有麒麟、龙等图案,延续了中国独具特色的传统色彩和传统纹样(如图2所示)。

图2 英歌舞脸谱、头饰装扮及服装造型

(三)调查目标

1.了解潮汕英歌舞“非遗”项目现状;

2.调查潮汕英歌舞的传承与发展进程;

3.探究潮汕英歌舞“非遗”项目如何更好地进行系统性保护。

(四)调查对象及内容

为了更为准确地得到数据和信息,课题组于2020-2021年期间走访、调研了潮汕地区(汕头朝阳区、东澳、惠来、普宁等地)英歌舞活动传承和保护人员及群众近1500人,年龄层次分布为16-84岁。调查采用问卷、走访、访谈、记录的方法。调查内容主要涉及以下几点:

1.初步了解国家、当地政府对“非遗”项目英歌舞的保护与传承、开发与利用的政策;

2.了解英歌舞项目的产生与传承的自然、社会、人文资源背景和现状;

3.搜集与整理现有的潮汕英歌舞“非遗”资源概况,具体包括其分布、发展近况以及前景;

4.探寻英歌舞“非遗”项目传承人学艺历程、传承方式、传承现状和创新路径。

5.搜集潮汕部分民众对英歌舞“非遗”文化传承的态度和传承建议。

调查对象覆盖面广、涉猎范围大,具有一定的代表性,可通过本调查分析了解潮汕英歌舞“非遗”的传承与发展进程,并深入探讨如何对其展开更有效的系统性保护工作。

二、调查结论

(一)优势及机遇

1.潮汕地区民间信仰繁盛,英歌活动在当地具有深厚广泛的群众基础,有利于英歌文化的传播和普及。英歌中承载的不仅仅是祈福生活风调雨顺的寓意,还包含着潮汕地区特有的民风民俗等文化内涵。

2.英歌活动在一定程度上具有感染力,对于道德、行为等具有一定约束力。英歌队组织结构分明,成员各司其职,演出过程中每个人都承担着一定的义务和责任,潜移默化地影响着参与者和群众的言行举止、品行和人格。

3.英歌具有一定的艺术价值和美学内涵。英歌舞的队形构图、舞蹈动作、舞蹈技艺和情感表达上呈现出艺术形式之美;英歌演出的活动道具和服装也是色彩斑斓、争奇斗艳,形成了独特的英歌文化视觉之美[1];英歌人物的脸谱图案,在绘制和细节处理上依据人物特征区分,形成了样式繁多的艺术绘画之美,同时,脸谱中表现出的历史人物忠奸善恶的人物形象,给了人们情感抒发的启示。

(二)英歌舞现状分析

1.社会环境分析

随着国家对“非遗”项目保护工作的深入,许多“非遗”项目得到了飞跃般的发展,但不乏出现“非遗”项目发展的冷热不均的情况,英歌舞亦是如此。当前英歌舞的发展存在地区局限性,只在潮汕地区盛行流传,广东省内其他地区知之甚少。虽然早已是国家级“非遗”项目,但是仍然出现影响力度受限和普及传播力度不足的困境[2]。

2.人文因素分析

新时代青年人(18-28岁)缺乏对“非遗”项目等传统文化的认知和感观;当下,大部分的英歌舞文化活动参与者都在30-70岁之间,青年人的参与程度还有待提升。将近66.92%的被调查者认为英歌优秀的传统文化应流传下去,31.32%的被调查者认为英歌舞的优良传统习俗要保留传承,但部分封建迷信的习俗应适当摒弃或改良。当代年轻人对英歌舞的认同,对的传承的积极态度,是英歌舞得以传承和向着良好方向发展的积极因素。

3.与同类“非遗”项目的对比分析

广东特色的舞龙舞狮在全民健身的普及、运动竞技的提高、教学科研的成果、民族文化的弘扬、对外交流的加强等方面都得到了大发展。黄圃飘色得益于政府的大力支持,成立的“黄圃民间飘色艺术协会”,逐渐促成了黄圃飘色的繁荣发展。而英歌活动目前大部分还是在潮汕地区盛行,也缺乏相应的政策扶持和影响力宣传。如表1所示:

表1 与广东省内同类非物质文化遗产对比

(三)英歌舞的困境与限制

1.宣传渠道比较单一,英歌舞仅在潮汕地区具有一定的知名度,但在其他地区知名度较小,宣传渠道狭窄;

2.物质基础缺乏及政府的扶持力度有限也是制约英歌舞发展的重要因素之一,当地政府在文化方面的投入有限,影响着英歌舞的服化道具质量和表演水准;

3.没有建立专门的协会或队伍,随着社会的进步,年轻人又极少有志投身该行业,出现后继乏人的尴尬,英歌舞面临传承断代的危机;

4.缺乏依托大型比赛和节事活动的载体,目前即使在潮汕地区也没有专门的举办具有影响力的英歌舞的节日,也没有像舞龙舞狮一样举办国际性的竞技比赛;

5.英歌舞本身属性带有封建迷信色彩,最初的表演就是为了驱魔驱邪、祭祀神灵,在思想传播度程度上受限。

三、“非遗”英歌舞的传创措施及路径

(一)完善“非遗”相关配套政策,强化资金扶持加自我提升

英歌舞传承人应紧跟国家与地方的政策,主动参与“非遗”创新相关课程、提升自我专业素质与能力,也可以创建自媒体,利用新媒体平台对英歌舞进行宣传与发扬,扩大“非遗”影响力。当然,更需要国家制订相关政策导向把控,地方政府开展细化的保护措施,在各方面系统化地给予保障。如打造英歌文化“非遗”展览厅、演出馆等场所,并利用多样化的表演和展示形式树立英歌舞“非遗”品牌化效应,以文化特色、民俗风情与风土人情等吸引关注度,为“非遗”创收提供新的思路与手段。

(二)构建多元化展示平台,助力“非遗”传承内生动力

可积极推动“非遗”传承人掌握现代多媒体技术——微信公众号、视频号、微博等,学会如何在线上销售产品,从而拓宽“非遗”的传播渠道与产品销售途径。借助这些新媒介的影响力,传播英歌文化,增强和英歌舞的交流,让英歌舞形象更清晰生动地展现在大众视野中。

(三)推重英歌传承教育模式,永续“非遗”传承薪火

改变英歌传承“一师一徒”的守旧模式,加强培养英歌舞后继力量。在前期调研过程中,有67.85%的家长表示认可让孩子接触英歌舞文化,很多年轻人也表达出有意向参与到学习、保护、传承英歌舞的工作中。英歌舞可以通过“非遗”进校园等系列活动进入到中小学的德育教学中。通过演讲与上课的形式,向年轻人传授“非遗”知识、“非遗”文化,培养更多的“潜在传承人”。英歌文化作为潮汕民俗文化的一部分,还可以发挥其艺术特点,融入高校学生的文化艺术创作、产品设计、文旅文化创新等课程之中。

(四)塑造英歌文化品牌形象,推动“非遗”跨界转化

通过视觉图形化的形式向大众传达英歌舞的文化属性和文化气质,是形成英歌品牌视觉形象的关键要素,是英歌形象的象征与精神体现。塑造英歌文化品牌视觉形象、视觉图案、视觉色彩等系列文创衍生设计,带有浓厚英歌文化特色,为英歌在大众心理模式中建立英歌舞鲜明的特色形象,将其品牌信息与大众达成心理共鸣,通过长期的宣传,在潜移默化中逐渐将英歌文化的品牌概念深入人心,从而扩大英歌舞的传播范围。

(五)开发特色英歌文化旅游项目,带动文化联动产值

随着大众对旅游文化精神的需求越来越高,可以在旅游景区打造英歌元素的主题活动和特色民宿,开发特色潮汕文化和英歌文化的旅游路线。促进英歌舞的传播,还能带动景区经济,让旅游业与服务业相辅相成,达到宣传英歌舞的效果[3]。同时,在英歌舞展陈形式上加入国潮国风元素,如cosplay,动漫等以及现场体验等新式活动,同时结合电音、街舞等年轻一代元素,形成一个多元素结合的主题活动,吸引更多年轻人加入,为“非遗”文化的推广打造更多的“传承者”与“创造者”。