基于TAM模型的大学生共享汽车使用意愿研究

黄南芬

摘要: 共享汽车作为低碳、环保的出行方式,在解决交通需求的同时提升资源的有效利用率。“十四五”规划提出了增加停车场、充电桩等措施,为共享汽车发展提供了机遇。本文在技术接受模型(TAM)的基础上,引入感知风险和主观规范来构建大学生共享汽车使用意愿模型并进行问卷调查。运用SPSS软件对进行分析,得出:感知风险对使用态度有负面影响,主观规范对行为意向有积极影响,最后提出提升大学生共享汽车使用的建议。

Abstract: As a low-carbon and environment-friendly travel mode, car-sharing improves the effective utilization of resources while solving the traffic demand. The 14th Five-Year Plan proposes measures to increase parking lots and charging piles, which provide opportunities for the development of shared vehicles. The paper builds on the technical acceptance model (TAM), introduces perceptual risk and subjective specifications to build college student car sharing use-willingness models and conduct questionnaires. Using SPSS software, concluded that the perceived risk has a negative impact on the use attitude, and the subjective norms have a positive impact on the behavior intention. Finally, it put forward suggestions to improve the use of car-sharing for college students.

关键词: 共享汽车;TAM模型;感知风险;主观规范

Key words: car sharing;TAM model;perceived risk;subjective norms

中图分类号:F272 文献标识码:A 文章编号:1674-957X(2021)20-0165-02

0 引言

2020年全国汽车保有量2.81亿辆,环境污染、资源紧张、交通堵塞等问题凸显,50个主要城市平均路网高峰行程延时指数1.609。而汽车驾驶员数量4.18亿人,大量有证无车的“本本”族有用车需求。共享汽车能优化资源配置,缓解交通拥堵,具有较好的经济、环境效应。

目前,共享汽车由一线城市向二三线城市发展,以20-30岁年轻人为主,其发展很大程度取决于用户的使用意愿。随着生活水平的提高,大学生的出行、社交需求增加。目前,全国有4000万在校大学生,他们对新兴事物接受快、学习能力强,是共享汽车潜在消费群体。因此,本文研究大学生共享汽车使用的影响因素,以促进用户习惯的培养和共享汽车的发展。

1 研究综述

技术接受模型(TAM)由Davis提出,常用于分析对新技术、新产品的接受程度和影响因素。袁霞引入创新性、环保意识和感知风险研究共享汽车使用影响因素[1];余静财等引入主观规范等因子,认为可增加车辆维护,引导居民意识,促进共享汽车发展[2]。目前,对共享汽车用户的研究聚焦在选择行为和影响因素的研究,对大学生群体的关注较少。庞大的大学生基数和不斷上升的消费能力,未来几年他们是汽车的潜在消费者。培养大学生群体共享汽车的使用意愿,对节能减排具有重要意义。

2 模型构建与理论假设

本文在TAM模型基础上,增加感知风险和主观规范等两个因素并构建理论模型(见图1)。针对以往研究中量化研究不足、不够系统综合的问题,从使用舒适性、价值感知对感知有用性进行细化,从便捷性、用户体验对感知易用性进一步细化,并提出以下假设。

H1:感知风险对共享汽车的使用态度有负面影响

感知风险是指消费行为可能产生未知的结果和负面效用。我国共享汽车起步晚,基础设施不完善,管理模式有待改进,存在车辆少、网点稀、停车难、收费陷阱多等困难,车况差、轮胎磨损等问题频出现,影响了共享汽车的安全使用。而保险额度较低,一旦发生交通事故常超出大学生的承担能力。因此,认为消费者感受到的风险越大,使用意愿就会受影响。

H2:主观规范对共享汽车的行为意向有正向影响

主观规范是指家人、朋友等群体会对消费者的决策产生影响。主观规范强的用户越容易感受到社会压力,遵从执行意愿也更强烈。张余杰等认为主观规范对电动汽车共享服务的使用意愿有显著正向影响[3]。鞠鹏等认为政府政策对共享汽车使用意愿有显著影响,而出行习惯与用户行为无直接关系[4]。大学生们乐于尝试新事物,存在一定的“跟风”行为,关注网评和消费者口碑。因此,认为主观规范会对其使用意愿有积极影响。

3 问卷设计和数据采集

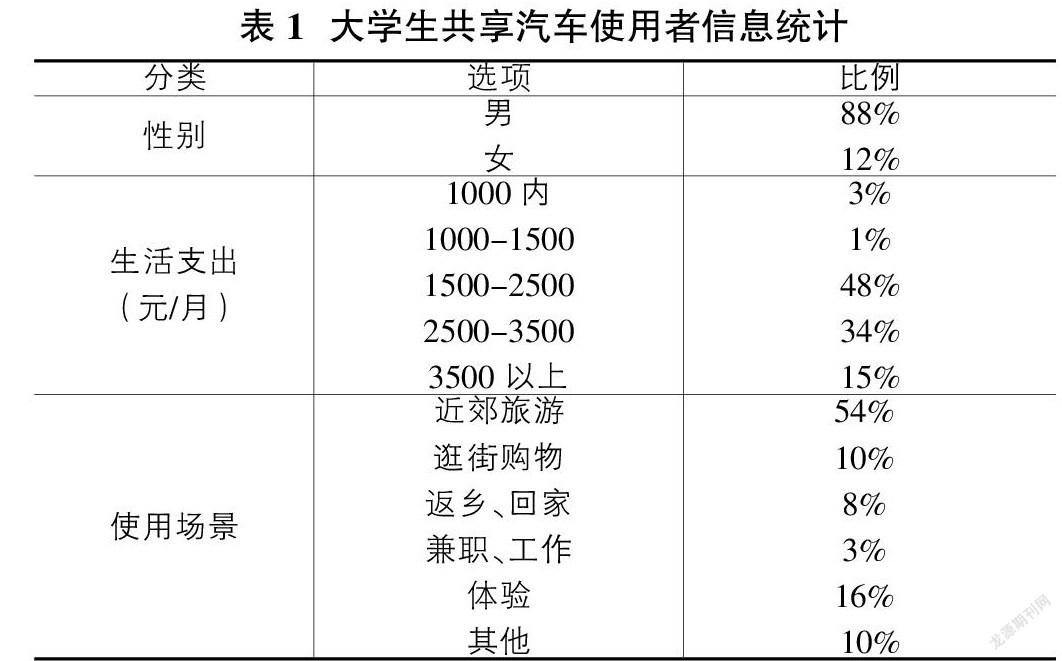

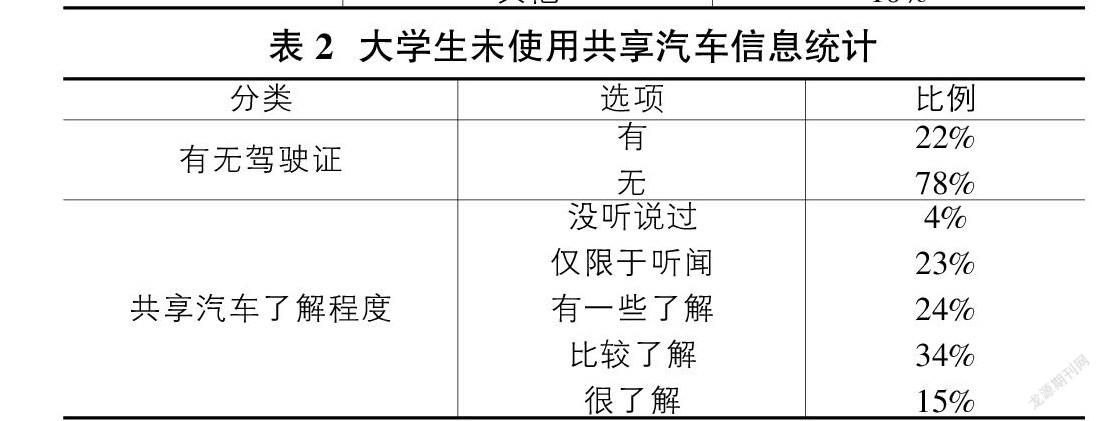

本文结合共享汽车的使用特点,设计了理论模型和测量变量。问卷第一部分为个人特征,包括性别、生活支出、有无驾照、共享汽车了解及使用情况等;第二部分为使用影响因素研究;第三部分是使用态度和行为意向研究。调研主要面向福建地区本科和大专院校学生,通过问卷星发放问卷,共收集有效样本398份。使用过共享汽车128人,占有驾照人数的62%,其中男生占88%。使用者月生活费用主要在1500-3500元之间,使用场景上主要用于近郊旅游。而未使用共享汽车的学生中,驾照是主要门槛之一(见表1、表2)。

4 数据分析

4.1 信效度分析

本文采用Cronbach’s α值进行信度分析,α值大于0.8,问卷一致性良好。采用KMO、Bartlett's球状检验进行效度分析,模型具有较好效度(见表3)。

4.2 模型检验

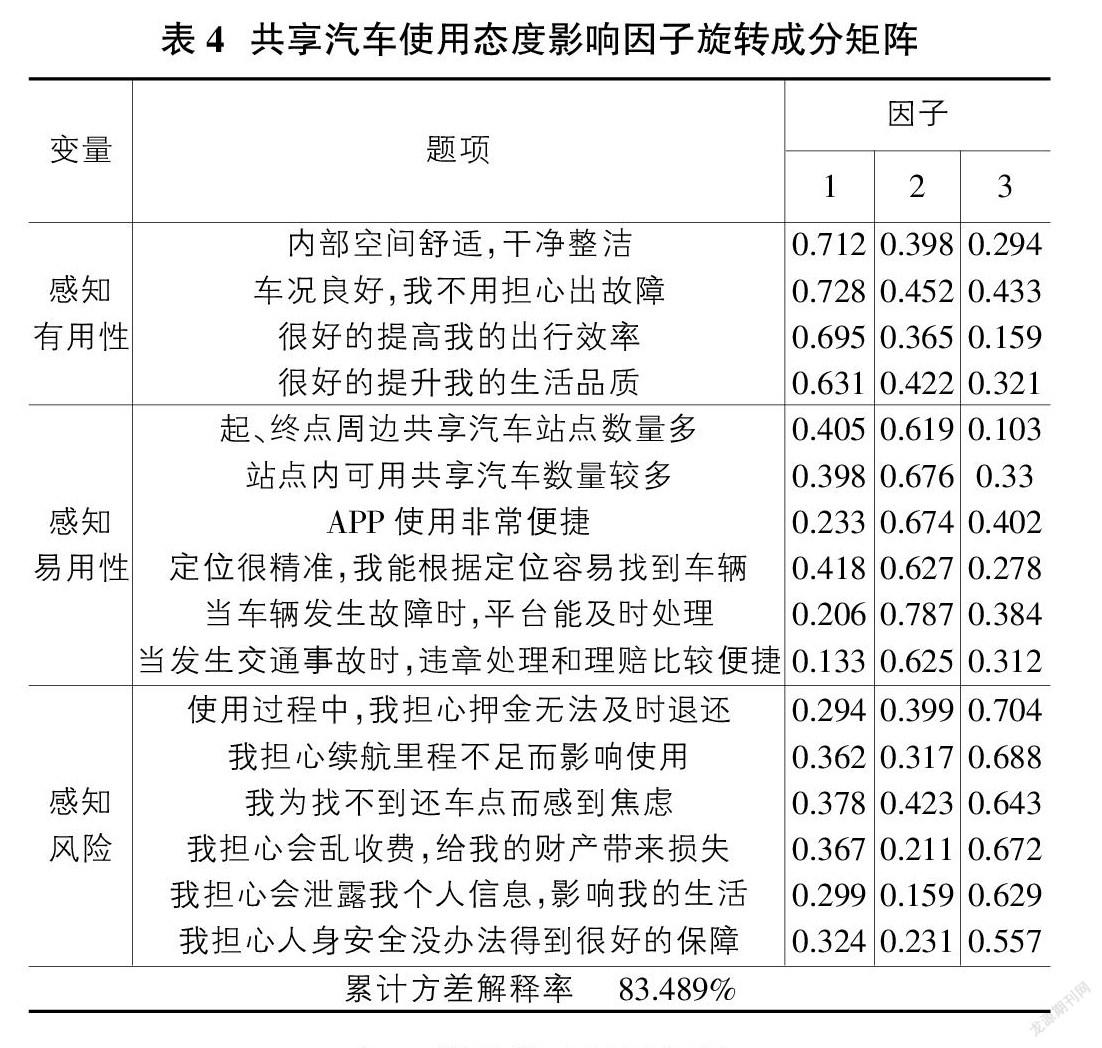

本文对共享汽车使用态度的影响因素进行因子分析,旋转成分矩阵中各变量的载荷量在0.6以上,累计方差解释率83.489%(见表4)。因此,用感知风险、感知有用性、感知易用性作为共享汽车使用态度的影响因子具有可行性。对共享汽车的行为意向进行因子分析,旋转成分矩阵中各变量的载荷量基本在0.7以上,累计方差解释率为75.30%,说明使用态度和主观规范能较好的解释共享汽车的行为意向。

4.3 相关性分析

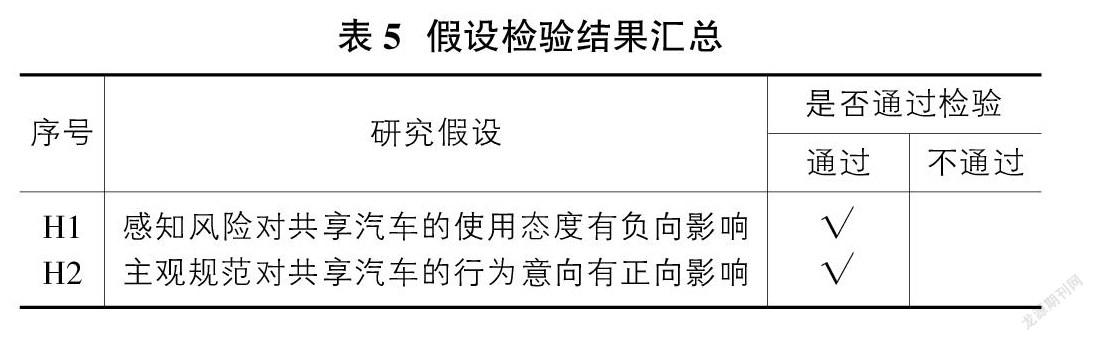

对变量间进行回归分析,得到大学生共享汽车使用态度与感知风险、感知有用性、感知易用性的相关系数分别为:-0.209、0.442、0.387。而行为意向与使用态度、主观规范的相关系数分别为:0.531、0.259,各假设的结果验证如表5。

5 结论

5.1 优化基础设施建设,增强消费体验

鉴于感知有用性和感知易用性对共享汽车的推广具有显著正相关,因此提升大学生的使用体验和感知至关重要。十四五规划中明确提出增加停车场、充电桩,将为共享汽车发展提供良好的发展机遇。在大学城附近加强共享汽车网点建设,加大车辆投放数量和类型,对大学生共享汽车的使用具有促进作用。

5.2 建立诚信用车档案,加强风险管控

研究表明,感知风险对共享汽车的使用态度有负向影响。消费者对共享汽车车况普遍存有担忧,不少大学生把共享汽车当做“练手车”。这一方面需要企业加强车辆的维护,另一方面也依赖于消费者的文明用车,通过建立车主诚信档案,创造诚信文明的用车环境。针对共享汽车保险额度低,作为共享汽车运营商,需及时发现风险漏洞,排查安全隐患,加强保险额度、建立安全机制设置进行风险转移,不断建立大学生群体的使用信心。

5.3 倡导绿色出行,加强品牌沟通

主观规范对共享汽车的行为意向有正向影响,主观规范既源于政府、社会对绿色出行的倡導,也来自消费者对于网络口碑和亲朋好友评价的关注。因此,一方面,政府应加大共享汽车使用的宣传,另一方面企业方应充分利用微博、公众号等平台,促进企业和消费者的交流,建立品牌口碑,提升消费者的使用意向。

参考文献:

[1]袁霞.基于TAM的共享汽车使用意愿影响因素研究[J].武汉理工大学学报,2018,40(4):434-438.

[2]余静财,李文权,王顺超,马景峰.共享电动汽车选择行为分析[J].东南大学学报(自然科学版),2021,51:153-160.

[3]张余杰,郭宏伟,王武宏,等.基于计划行为理论的电动汽车共享服务接受意愿研究[J].道路交通与安全,2015,15(4):25-31.

[4]鞠鹏,周晶,徐红利,等.基于混合选择模型的汽车共享选择行为研究[J].交通运输系统工程与信息,2017,17(2):7-13.