禀赋差异下农田基础设施的契约选择研究

刘 辉,李 诗

(湖南农业大学经济学院,长沙410128)

0 引 言

农田基础设施作为农村地区最重要的公共物品之一,主要包括小型农田水利、高标准农田等内容[1],是推进“藏粮于地”和“藏粮于技”战略的重要载体。2021年中央一号文件强调健全农田基础设施管护机制,建设旱涝保收、高产稳产的高标准农田。然而,自农村税费改革以来,农田基础设施供给制度落后,出现经济发展和公共事物治理的悖论[2],亟须打开农田基础设施治理结构“黑箱”,关键在于找准“契约选择”这一要点,理清“物”背后的“人”与“人”之间的关系,明确各主体的权与责,重构新型包容性利益关系[3]。

现代契约经济学认为,所有交易都是一种契约关系,其目标是减少机会主义和实现互利共赢。不同的学者对契约有着不同的理解,威廉姆森把市场、混合制、层级制都看做一种契约形式。张五常在《企业的契约性质》中提出商品契约和要素契约两类契约安排,为后续研究奠定重要基础。Raynaud[4]区分了具有强制性的显性契约和富有灵活性的隐性契约,前者利用明确的合同条款规定各利益主体的权利与义务,而后者依靠主体间的情感、风俗习惯和威望等非正式自我履约机制来起作用。契约理论的应用也十分广泛。在农业领域,分析小型农田水利主体对显性契约和隐性契约不同组合的选择[5],理清各主体的契约选择行为机制[6],以培养各主体契约精神,为农田水利设施建管护有机衔接营造良好的“软环境”[7]。在农田基础设施的供给中,显性契约的刚性能减少利益纠纷,隐性契约的弹性能促进合作顺利进行,两种契约往往同时存在且互为补充[8]。本文构建“禀赋特征—交易成本—契约选择”分析框架,研究农田基础设施主体在什么情况下会选择更多的制度刚性,理清不同禀赋特征下农田基础设施契约选择行为逻辑,对于保障粮食安全和重要农产品供给具有深远的现实意义。

1 理论框架与研究假说

对禀赋的理解,影响着本文的研究取向。禀赋的研究始于赫克歇尔-俄林模型,20 世纪末,资源禀赋理论被引入乡村治理领域,大量学者基于自然禀赋、社会禀赋和家庭禀赋等,研究农业资源禀赋对土地征收和乡村振兴的重要作用[9,10]。关于农田基础设施禀赋特征的研究,一是农业基础设施的禀赋。依据农业基础设施公共性程度和农业生产阶段等方面的禀赋差异[11,12],对农业基础设施进行分类治理,以实现均衡发展。二是小型农田水利设施的禀赋。小型农田水利设施是农田基础设施的重要组成部分,其禀赋特征包括天然禀赋和主体禀赋[5],小型农田水利使用者的集体禀赋异质性[13],会对小型农田水利供给及治理绩效产生重要影响[14]。因此,农田基础设施的禀赋特征是指某地农田基础设施的整体概况,它暗示着一个地区农田基础设施的发展潜力。基于农田基础设施属于公共池塘资源的同质性,研究其主体契约选择时,要对农田基础设施的公共属性类型进行界定,不同的情形会产生不同的影响[15]。本文结合农田基础设施地域空间和治理阶段等因素,深入分析不同属性下农田基础设施所表现的强、中、弱公共性禀赋差异,探究其对主体间契约选择的作用路径。

学术界关于契约选择的影响因素主要采用交易成本经济学框架,强调契约执行人会选择交易成本最小的契约形式[16]。交易成本源自于交易规模的有限性、交易风险性、资产专用性和契约的不完备性,存在于交易全过程,一般来说有信息成本、谈判成本和监督成本三大类[17],可通过自我履约、信息共享和联合治理等手段降低交易成本[18],提高经济效率。农田基础设施契约选择的交易成本是指在农田基础设施建管护过程中,用于获取交易信息、“讨价还价”和事后监督等方面的成本[19]。农田基础设施公共性禀赋不同,交易属性特征也有所区别,导致各主体间选择显性契约和隐性契约的不同组合所产生的交易成本也不尽相同。随着市场经济的发展,显性契约凭借其契约约关系稳定,能约束投机行为等优点,逐渐替代隐性契约的地位[20],政府也认同这一理念,为发展现代农业,越来越强调农业契约正规化问题,并出台一系列政策意见予以指导。鉴于此,本文认为农田基础设施的契约缔结应以交易成本主要依据,依据成本最小化原则,充分权衡显性契约与隐性契约的利弊,将这两种契约进行不同程度的结合。

1.1 地域空间与交易成本

一般而言,平原湖区种植水稻等粮食作物相对于丘陵山区,能获得更好的收益和盈利,农业生产条件较为优越[21]。而农业生产条件落后往往伴随着较低水平的农田基础设施管护,位于丘陵山区的村庄相较于位于平原地区的村庄在农田基础设施治理工作中表现较差。当农田基础设施位于丘陵山区,耕地细碎化程度较高,不易发生大规模的农地流转,主要由村集体组织村民参与治理,农田基础设施的公共性较强。由于地形较为闭塞,村庄内部受血缘、地缘、亲缘等差序格局关系影响较大,能够利用道德约束农户个人机会主义行为,使得缔结隐性契约的交易成本低于显性契约[22]。当农田基础设施位于平原湖区,耕地集中连片,地势平坦,有利于进行土地流转,发展多种形式的规模化生产,吸引了大量新型农业经营主体介入农田基础设施供给,农田基础设施由公益性逐渐转化为私益性,农田基础设施的公共性较弱。随着新型农业经营主体大量涌现,基于个体经济理性的市场逻辑愈发普遍,此时,缔结显性契约不仅可以规避各主体在交易过程中的风险,还可以将交易成本降至最低。据此,本文提出如下假说。

假说1:农田基础设施越趋于平原湖区,农田基础设施的公共性越弱,使得显性契约的交易成本降低。

1.2 治理阶段与交易成本

农田基础设施治理可划分为建设、管护两大阶段,处于不同阶段,其公共性也会有所差异。当农田基础设施处于建设阶段,主要由政府部门出资,公共部门参与程度高,公益性强,因此农田基础设施的公共性强。此时一般由中央进行农田基础设施项目资金投放,地方政府对接,严格按照项目计划组织实施,并指定工程监理单位进行监督,差序氛围较轻,缔结显性契约的交易成本低于隐性契约。自国家大力开展高标准农田建设以来,农田基础设施管护阶段可分为传统管护阶段和新型管护阶段,新型管护阶段为建成高标准农田后的管护阶段,否则,为传统管护阶段。当农田基础设施处于传统管护阶段,公益性较强,管护责任主要由村集体和小农户承担,农田基础设施的公共性较强,村庄内部人情、信任等非正式制度下的隐性契约交易成本低。当农田基础设施处于新型管护阶段,由于高标准农田具有集中连片、设施配套、土地肥沃等优势,吸引和造就了大批新型农业经营主体,使农田基础设施更多地类似于私人物品,公共性较弱。由于新型农业经营主体实施规范化管理,有相当严格的规章制度,一切都按程序办事,导致缔结显性契约的交易成本较低。据此,本文提出以下假说。

假说2:农田基础设施的治理阶段会对其公共性产生影响,进而产生不同的交易成本。

假说2a:在农田基础设施建设阶段,公共性强,显性契约交易成本低。

假说2b:在农田基础设施传统管护阶段,公共性较强,隐性契约交易成本较低。

假说2c:在农业基础设施新型管护阶段,公共性弱,显性契约交易成本较低。

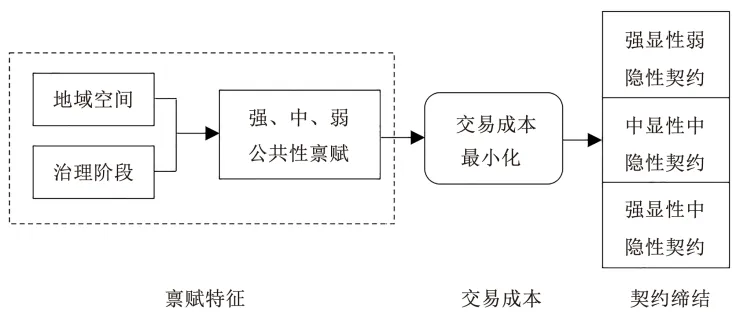

1.3 禀赋差异、交易成本与契约选择

根据以上分析,将农田基础设施禀赋特征划分为强、中、弱公共性禀赋,以交易成本为中介,公共性禀赋差异导致不同的契约缔结形式(见图1)。当农田基础设施处于建设阶段,呈现强公共性禀赋特征,显性契约交易成本较低,缔结强显性弱隐性契约。当农田基础设施位于丘陵山区,处于传统形式管护阶段,存在集体行动困境,呈现中公共性禀赋特征。一方面,由于地处丘陵山区,当地村民均处于一定的社会关系网络之中,形成相当规模的“熟人社会”,利用村民们共同的信任、情感、风俗文化等处理利益相关者之间的各种关系较为便利高效,导致缔结隐性契约的交易成本较低;另一方面,由于处于传统管护阶段,在土地细碎化的情况下,村民参与农田基础设施管护的可能性较低[23],存在事后机会主义动机,容易出现“搭便车”现象,为规避、控制和化解风险,降低交易成本,缔结中显性中隐性契约。当农田基础设施处于高标准管护阶段,新型农业经营主体介入程度高,公益性较弱,呈现弱公共性禀赋特征。新型农业经营主体参与度高,导致缔结显性契约交易成本较低,又周边小农户仍拥有农田基础设施的使用权,需要村集体、新主体与小农户间的协同合作,缔结一定程度的隐性契约有利于降低交易成本,故选择强显性中隐性契约。据此,本文提出以下假说:

图1 禀赋差异下农田基础设施契约选择分析框架Fig.1 Analysis framework of farmland infrastructure contract selection under endowment difference

假说3:强公共性禀赋下农田基础设施缔结显性契约的交易成本低,倾向于选择强显性弱隐性契约形式。

假说4:中公共性禀赋下农田基础设施缔结隐性契约交易成本较低,但隐性契约的事后监督成本高,倾向于选择中显性中隐性契约形式。

假说5:弱公共性禀赋下农田基础设施缔结显性契约交易成本较低,为充分调动周边小农户管护积极性,倾向于缔结强显性中隐性契约形式。

2 案例研究

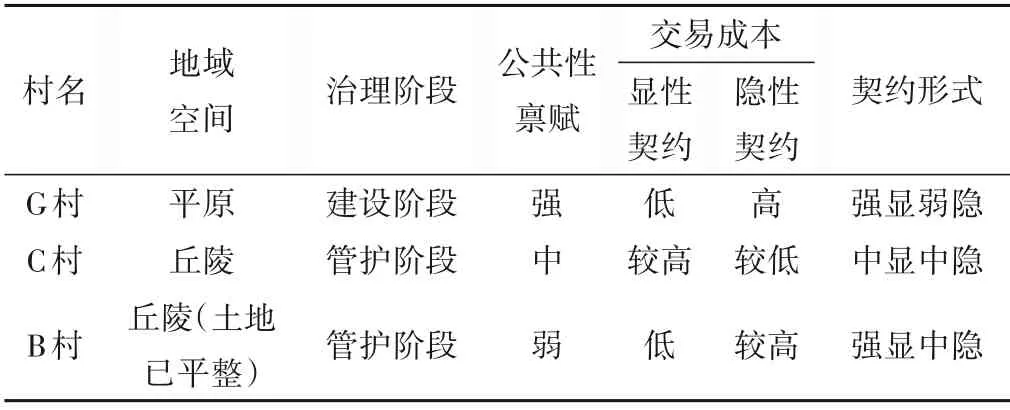

本文采用多案例研究方法。案例研究聚焦“为什么”问题,对细节进行深入剖析。相较于大样本分析方法,案例研究能够获取更为丰富和详尽的信息,能够在反复对比的过程中验证命题。基于代表性原则,选取湖南省G 村、C 村和B 村进行分析,其农田基础设施分别呈强、中、弱公共性禀赋,有利于探讨地域空间、治理阶段等属性特征存在差异的农田基础设施治理契约选择行为。课题组于2020年12月-2021年3月就行了深度调研,并通过互联网搜集了大量相关案例材料,主要包括人口、地形、气候、耕地等基础信息,及农田基础设施建管护情况。根据调查资料,下面本文将分别分析三个地区的农田基础设施契约选择情况。

2.1 G 村农田基础设施契约选择——强显性弱隐性契约

G 村位于湖南北部,洞庭湖平原地区,全村11 个村民组,共218 户,777 人,占地面积约4.41 km2,耕地面积93.1 hm2。2019年,国务院办公厅发布《关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》,对高标准农田建设进行了全面部署。G 村凭借其优越的自身条件,成功入选2020年高标准农田建设拟建项目清单,属于全区高标准农田建设项目第五标段,全长1 910 m,涉及3条机耕道。

在G 村入选高标准农田拟建设项目之后,政府的投资补助是该村农田基础设施建设的资金来源,当地农业农村局委托施工队进行机耕道、排水渠和节水灌溉设施等的建设,并安排精干力量到现场对施工过程进行严格管控,村集体协调处理矛盾,整个过程均有公共部门参与,具有很强的公益性,此阶段G村农田基础设施呈强公共性禀赋。由于有关部门严格执行高标准农田建设标准,资金使用、人员安排等方面均科学规范,使得缔结显性契约的交易成本较低,虽然也组织了大量农户参与建设,但人情社会在此过程中发挥的作用不大。因此,G村农田基础设施倾向于选择强显性弱隐性契约形式。在G 村高标准农田建设前,地方政府委托招标代理机构对该项目施工进行公开招标,按照项目长度和内容规定计划工期和投标限价,招标结束后与中标单位签订正式合同,规定后续土地平整、培肥地力、清除沟渠淤泥等事宜。施工队安排工作人员进行施工,并与部分当地村民签订正式协议,按照200 元/天的市场价格雇用其参与工程建设。政府与村集体签订书面协议,委托村集体监督小农户行为,村集体凭借其与小农户的血缘、地缘优势,在高标准农田建设过程中协调小农户与施工队、政府等的关系,提高其劳动积极性。

G 村高标准农田建设项目在强显性弱隐性契约形式下,契约关系比较稳定,地方政府、村集体、施工队和相关小农执行力强,项目建成后,可实现农民增收和农业增效,有“治地、节水、增粮、富民”的良好效果。

2.2 C 村农田基础设施契约选择——中显性中隐性契约

C 村位于湖南省西南部,湘江上游,总面积约8 km2,耕地面积约106.67 hm2,耕地小块、不平整。该村划分了14 个村民小组,共有1 500 多个村民,水稻、玉米、柑橘和当季蔬菜为主要农作物,灌溉用水主要来自两条小溪、山塘和天降雨水,雨水集中在春夏,秋冬季节容易发生干旱。C 村绝大多数农田基础设施修建于20 世纪50年代至70年代,设施陈旧老化,带病运行,近年来,该县在农村基础设施建设上共投入8 500 多万元,一定程度上提高了该县农田基础设施供给水平,但由于管护制度较为落后,C村农田基础设施仍面临有人用无人管的难题。

C 村位于丘陵地区,地块分散,难以协调整合,未出现大规模的土地流转,仍处于传统管护阶段,具有较强的公益性,当地农田基础设施的后续管护由小农户或村集体自行解决,属于典型的集体行动,呈中公共性禀赋。由于小农户之间多年的交情,且轮流对农田基础设施进行管护能够互利共赢,因而隐性契约交易成本相对较低,但是由于隐性契约缺乏法律强制力作为保障,在小农户不执行约定时缺乏违约金等惩罚机制,导致经常发生农田基础设施使用纠纷,农田基础设施利用效率低,且国家越来越强调农业契约正规化,因此需要一定的显性契约的强制力来作为保障,故而该村倾向于缔结中显性中隐性契约。该村农田基础设施作为公共池塘资源,虽然没有明文规定,但是政府、村集体和小农户有各自的权利与责任,存在一定的关系契约。由于政府很难准确掌握村集体和小农户的行为信息,从而与村集体签订书面合同,以委托村集体监督、带领小农户进行农田基础设施管护,并提供一定的农田基础设施项目资金,村集体的工资依据当年年终粮食产量来决定。村集体拥有农田基础设施的所有权和管理权,与小农户缔结某种显性契约,通过给予优先用水权、发放工资等方式,让小农户执行农田基础设施的日常维护、检查以及修缮工作。另外,由于C村各个村民小组中都有乡贤,这些人具备较强的组织协调能力,依靠其威望带领当地村民进行农田基础设施治理,基于农田基础设施使用权的激励性,村民间缔结“君子协议”,如按固定顺序和规定时间使用农田基础设施、轮流对农田基础设施进行维修等。这种借由熟人和人情关系产生的信任,对小农户个体存在潜在的监督与约束作用,以非正式制度形成隐性契约。

C 村农田基础设施在中显性中隐性契约形式下,农田基础设施运行状态良好,能有效解决当地村民“靠天吃饭”的问题,可为当地农业产业发展提供坚实的设施基础,提高该村农业综合生产能力。

2.3 B 村农田基础设施契约选择——强显性中隐性契约

B 村位于湖南省南部,有13 个村民组,共280 户,1 018 人。占地总面积约4.04 km2,有134.93 hm2耕地。虽然B 村主要为丘陵地形,但其高标准农田建设项目选址位于较为平坦的地区,且高标准农田建设过程中进行了土地平整。高标准农田建设项目完工后,土壤得到了改良,灌溉与排水实现了便利化、高效化,粮食生产能力大大增强,吸引新型农业主体流转当地土地进行规模农业生产,成为B村农田基础设施管护的重要对象。

B村高标准农田建成后,在村集体的协调下,新型农业经营主体从当地村民手中流转了大量土地,范围内农田基础设施的配置压力也将主要由新型农业经营主体承担,使当地农田基础设施从公益性产品转化为私益性产品,此时农田基础设施呈弱公共性禀赋。新型农业经营主体有着较为完善管理机制和明确的利益取向,选择显性契约能够降低不确定性,更为高效便捷,使得显性契约的交易成本较低,而周边小农户仍有农田基础设施的使用权,因此新型农业经营主体需综合利用隐性契约,规范周边小农户对农田基础设施的使用,组织其参与农田基础设施管护,故该村农田基础设施倾向于选择强显性中隐性契约形式。政府与新型农业经营主体签订正式文件,规定补助金获得条件,并要求其承担基地范围内的农田基础设施管护。新型农业经营主体根据管理制度成立治理小组,按市场价格与小组成员签订劳动合同,治理小组定期开展巡视并组织小组成员对基地内农田基础设施进行维护。新型农业经营主体的部分管理人员为B 村本地人,与基地外的小农户处于一定的社会关系网之中,为降低管护成本,利用与周边小农户的人际关系,组织其参与农田基础设施管护促进集体行动的发生。

B村在强显性弱隐性契约形式下,村集体、中间组织与小农户通力协作,真正做到产权归属明晰、管护责任落实、管护资金到位、管护机制健全,为粮食稳产高产、农民富裕富足创造了有利条件。

表1 农田基础设施禀赋、交易成本与契约选择Tab.1 Endowment,transaction costs and contracts selection for farmland infrastructure

3 结论与政策启示

3.1 结 论

为解释禀赋差异下农田基础设施契约选择行为,本文建立禀赋特征、交易成本与契约选择的分析框架。研究表明:地域空间和治理阶段会对农田基础设施的公共性禀赋产生影响;农田基础设施公共属性不同,导致缔结显性契约和隐性契约的交易成本有所区别;影响农田基础设施契约缔结的关键因素是交易成本,当农田基础设施处于建设阶段时,呈强公共性禀赋,缔结显性契约的交易成本较低,选择强显性弱隐性契约形式;当农田基础设施位于山地丘陵且处于传统管护阶段时,缔结隐性契约交易成本较低,但面临集体行动困境,倾向于选择中显性中隐性契约形式;当农田基础设施位于地形较为平坦的地区且处于新型管护阶段时,缔结显性契约的交易成本较低,为使农户更多地参与到管护过程中来,选择强显性中隐性契约。

3.2 政策启示

根据所得结论,有如下几点政策建议:①结合地域空间和治理阶段等属性,重视农田基础设施的禀赋差异,理清农田基础设施的契约选择行为,因地制宜地选择契约形式,推动农田基础设施治理从“公地悲剧”向“公地喜剧”转变。②各级政府在推进农田基础设施建管护规范化过程中,不应实行“一刀切”、强制性推广显性契约,尤其是当农田基础设施呈中公共性禀赋时,选择隐性契约仍然具有普遍性,且隐性契约也能够较好的促进农田基础设施管护,因而需充分考虑各主体的偏好和需求,适时适当进行引导。③显性契约能够降低交易的不确定性、避免繁琐的程序,使缔约方获得稳定的预期收益,隐性契约具有弹性,有利于合作的顺利进行,因此要综合利用显性契约和隐性契约两种手段,发挥其互补优势,推动农田基础设施实现“善治”。④注重强化农田基础设施治理主体的契约精神,引导各主体尤其是小农户树立长期的合作观,充分调动治理主体积极性,为农田基础设施管护营造良好的“软环境”,有效化解我国农田基础设施面临管护缺位的困境,实现农田基础设施共建共治共享。 □