从及物性角度分析《春望》及其两篇英译文

李东林

摘要:杜甫所作《春望》是一首脍炙人口的诗歌,有多个语言版本。就英语版本而言,至少有十几个版本。及物性理论是韩礼德提出的系统功能语法中三大元功能之一的概念功能的重要组成部分。本文应用及物性理论,对《春望》进行分析,力求在及物性理论的框架下对两个英译本进行比较研究。

关键词:及物性理论;《春望》;古诗英译

1.引言

诗人杜甫所著诗歌《春望》语言简练,用寥寥数语勾勒出丰富的意向,无数的文人学者将其翻译成各国语言版本,以飨他国读者。就英译本而言,就有至少十几个版本,不同的翻译家从不同的角度翻译《春望》,给读者带来了不同的感受。本文拟用韩礼德的及物性理论来分析《春望》及其两个英译本,进行比较研究。

2.理论概述

韩礼德提出的概念功能包括两个功能,即经验功能和逻辑功能。经验功能就是使用语言来表达人们现实世界和内心世界的各种经历。经验功能体现途径之一是“及物性”。“及物性是一个语义系统,其作用是把人们在现实世界中的所见所闻、所作所为分为若干种‘过程’,即将经验通过语法进行范畴化,并指明与各种过程有关的‘参与者’和‘环境成分’。”[1]

依据及物性理论,经验可分为六种过程:物质过程、心理过程、关系过程、行为过程、言语过程,存在过程。不同过程有着不同性质,代表了不同的经验。不同的过程类型,参与者也有所不同,且環境成分也会有所不同。在对句子进行分析时,要做到具体问题具体分析,准确判断过程类型、参与者,和环境成分。

3.原诗分析

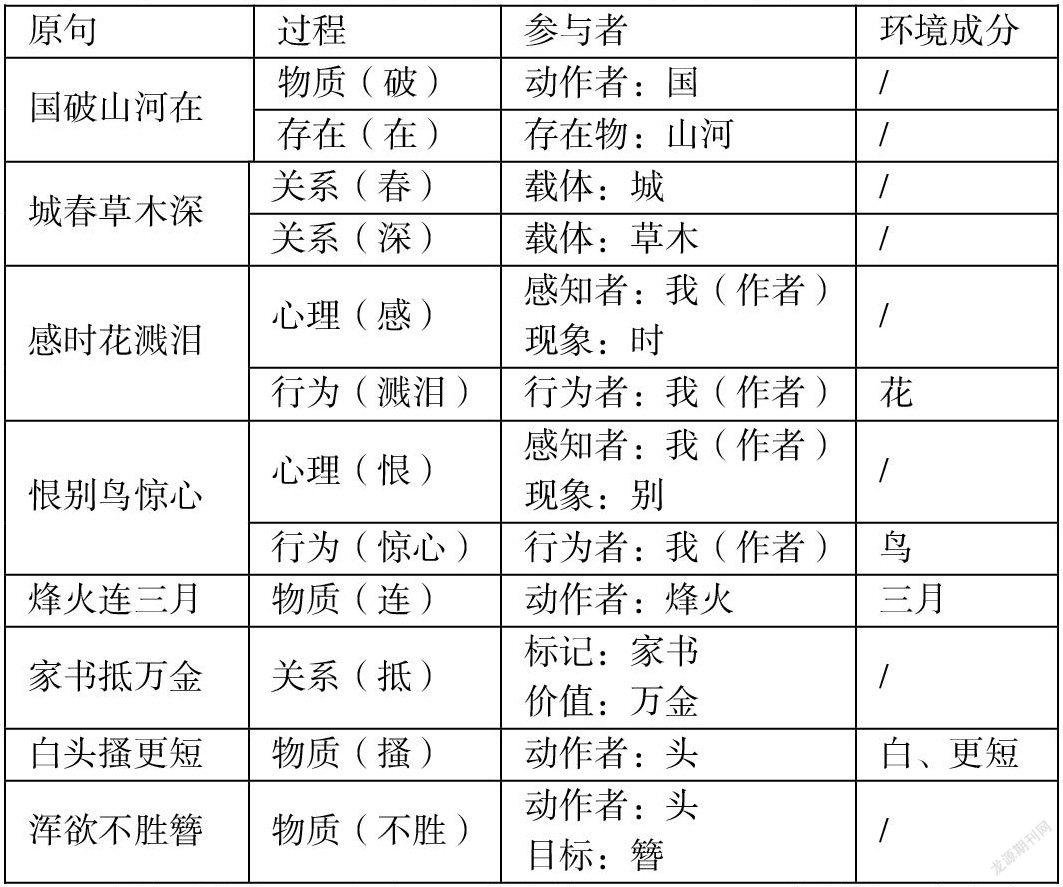

《春望》全诗抒发了对国家命运的感慨,对家乡的思念之情。整首诗语言工整,情感深切,是杜甫的代表诗之一。全诗前四句写景,后四句抒情[4]。从及物性角度来分析,结果如下表所示:

全诗可分为12个过程,其中第1、2、3、4句诗中,每句包含两个过程;剩下诗句中每句对应一个过程。通过对全诗过程类型和参与者,以及环境成分的分析,读者可对《春望》有更清晰的了解。

4.英译本及物性分析

《春望》英译本各有特色。笔者从众多版本中挑选了一位国外译者的译本(Witter Bynner译)和一位国内译者的译本(许渊冲译)[2],以便从及物性理论角度比较分析不同译者是如何理解原诗的。现对比分析两个版本各句的及物性过程。

4.1 “国破山河在”

许译:On war-torn land streams flow and mountains stand;

Bynner译:Though a country be sundered,hills and rivers endure;

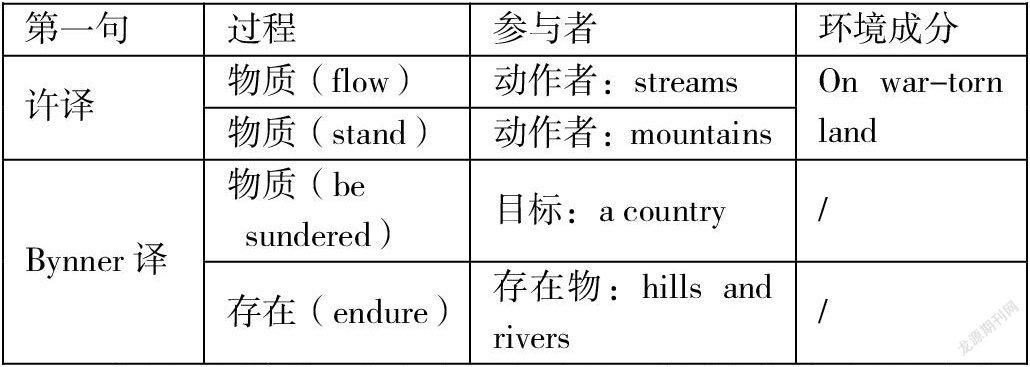

及物性过程分析如下表:

经分析,原诗第一句包含两个过程,分别为物质过程和存在过程。“国”和“山河”为参与者,“破”和“在”为相应的动词。两个译本都将原句中的两个过程翻译出来,但有不同的侧重点。其中,许渊冲版本中包含了两个物质过程;Bynner的译本与原句过程对等,包含了一个物质过程和一个存在过程。从及物性理论角度分析,第一句中,Bynner译本与原诗第一句过程对应,是较好译本。

4.2 “城春草木深”

许译:In towns unquiet grass and weeds run riot;

Bynner译:And spring comes green again to trees and grasses;

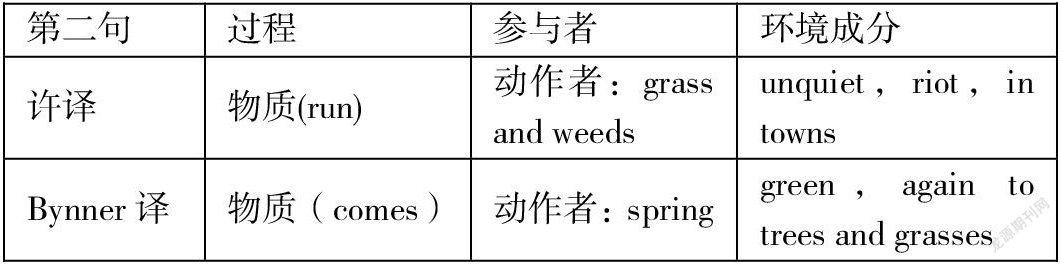

及物性过程分析如下表:

“城春草木深”这一句诗中包含了两个关系过程:城春和草木深。两个译本都将本句处理成一个过程。许渊冲使用物质过程“run”生动形象地描述了草木遍野的荒凉景象;Bynner译本使用物质过程“comes”主要强调了春天到来,万物生长的情景,但未能表达出“深”的含义。

4.3 “感时花溅泪”

许译:Grieved over the years,flowers are moved to tears;

Bynner译:Where petals have been shed like tears

及物性过程分析如下表:

原句“感时花溅泪”主要描述了一个心理过程和一个行为过程,共两个过程,都包含了一位隐形参与者“我”。两版译文中,Bynner译本只采用了一个过程,且未译出隐形参与者。许渊冲版本包含了两个心理过程,分别译出“感时”和“花溅泪”的含义,译文中包含了隐形参与者“我”。相比较而言,Bynner译本省略了一个过程;许渊冲版本与原文采用过程在数量上对应,类型选择上部分对应,是比较好的翻译版本。[3]

4.4 “恨别鸟惊心”

许译:Seeing us part,birds cry with broken heart;

Bynner译:And lonely birds have sung their grief;

及物性过程分析如下表:

“恨别鸟惊心”这一句中包含了一个心理过程和一个行为过程,其中都有一个隐形参与者,即作者。两个译本中,Bynner版本将此句处理为一个物质过程;许渊冲版本包含了两个过程,在过程数量上与原句对应。且与原句过程类型部分对应,相较而言,是较好的译文。

4.5 “烽火连三月”

许译:The beacon fire has gone higher and higher;

Bynner译:After the war-fires of three months,

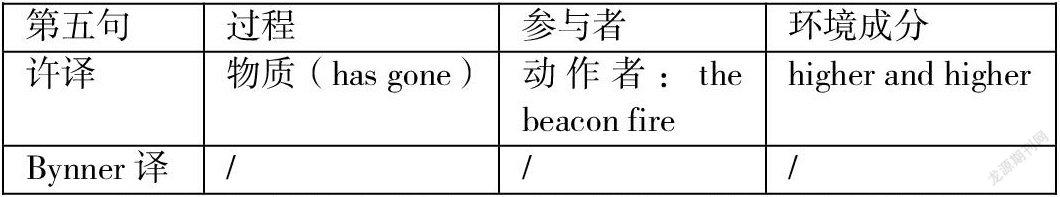

及物性过程分析如下表:

“烽火连三月”包含了一个物质过程。许渊冲版本和原句一样,包含了一个物质过程,且参与者都为战火。原句中“三月”是表示时间的环境成分,而许渊冲版本未将时间翻译出来。Bynner版将原句译作短语,作为下一诗句的环境成分。

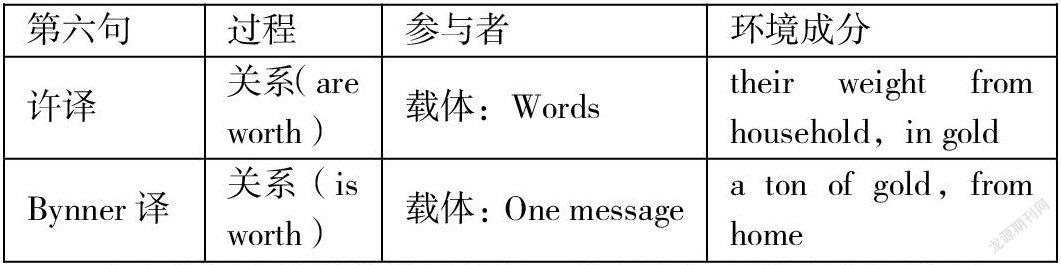

4.6 “家书抵万金”

许译:Words from household are worth their weight in gold;

Bynner译:One message from home is worth a ton of gold;

及物性过程分析如下表:

本句诗过程类型为关系过程,两个译本也都属于关系过程,都突出了家书对作者的重要性。原句过程“抵”意思为“is worth”,或“are worth”,两个版本都准确译出“抵”字内涵。

4.7 “白头搔更短”

许译:I cannot bear to scratch my grizzled hair;

Bynner译:I stroke my hair;

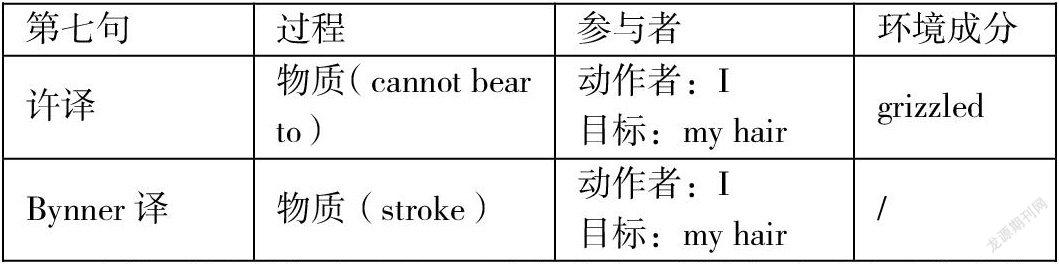

及物性过程分析如下表:

原句采用了物質过程。两个版本中,译者都尝试表达作者的心情。许渊冲版本使用了一个物质过程“cannot bear to”来反映作者心中承受的苦闷,使用的过程与原句对应;Bynner译本也使用了物质过程,与原句对应。

4.8 “浑欲不胜簪”

许译:It grows too thin to hold a light hair pin.

Bynner译:It has grown too thin to hold the hairpins any more.

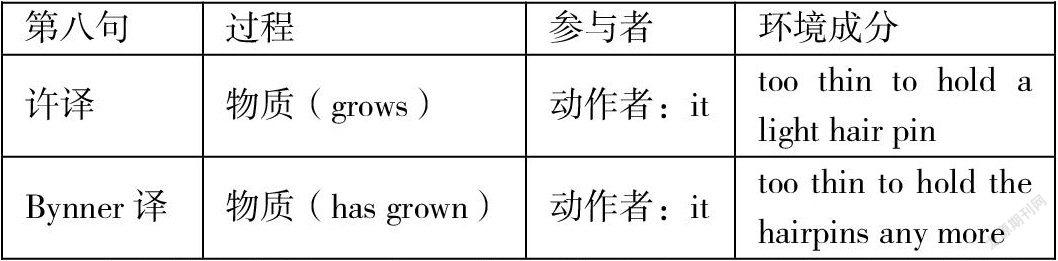

及物性过程分析如下表:

本句是全诗最后一句,采用了物质过程“不胜”来表达作者情感。两个译本均采用物质过程来表达此句话。

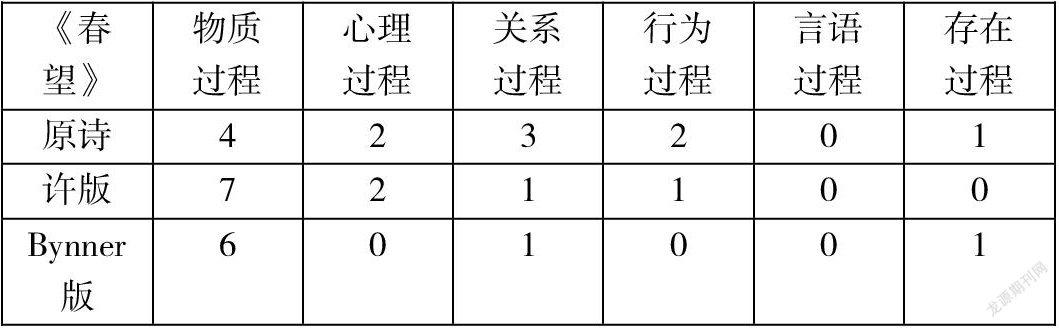

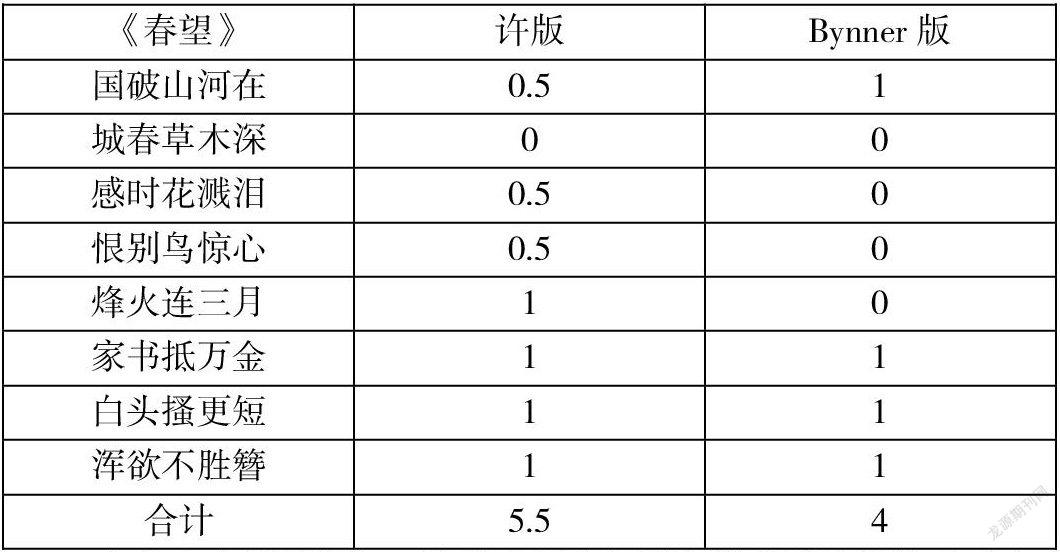

以上便是对《春望》两个英译本的及物性的分析。经分析,每个译本都有独特的特点。从及物性理论角度出发,通过将两个译本采用的过程和原诗进行比较,可分析获得较好的译本。对此,可从两方面入手,一是对比原诗及译本所采用过程的数量,二是可比较两个译本和原诗采用过程类型的对应程度。原诗及译本所采用的每种过程的数量如下图所示:

由上表可知,原诗采用物质过程较多。许渊冲版本和Bynner版本均是以物质过程为主。就采用过程的数量而言,两个版本与原诗较为对应,均是以叙事为主。

除了比较原诗及译本所采用过程的数量,译本和原诗采用过程类型的对应程度也是衡量版本好坏重要标准之一。下表列举了两个版本与原诗选用过程类型的对应程度。若是译文与原句采用类型完全对应,记作1分,部分对应记作0.5分,不对应记作0分。

由上表分析可得知,许渊冲版本与原文所采用过程类型对应性最高。

结合过程数目分析和过程类型分析,许渊冲版本是两个版本中较好的译本。

5. 结语

本文以韩礼德的及物性理论对杜甫的《春望》一诗及其两个英译版本进行对比研究。本文研究表明,结合及物性理论,通过分析原诗和Witter Bynner译本以及许渊冲译本所使用的过程及过程类型的对应程度,分析出许渊冲译本是两个版本中最佳版本。[5]因本文只从及物性理论角度对两个译本展开分析,而没有更多地从文学欣赏角度和意境传递角度去解读,这样难免存在不足之处。但,通过将语言学理论与翻译的结合,将会给翻译研究带来更多的启示。

参考文献:

[1]胡壮麟,朱永生,张德禄,李战子. 系统功能语言学概论[M]. 北京:北京大学出版社,2012

[2]黄国文. 翻译研究的语言学探索[M]. 上海:上海外语教育出版社,2006

[3]李国庆. 系统功能语言学的研究与应用[M]. 广州:暨南大学出版社,2009

[4]连淑能. 英汉对比研究[M]. 北京:高等教育出版社,2012

[5]赵甄陶. 中国诗歌精选英译[M]. 长沙:湖南师范大学出版社,1999.