数字经济背景下的社会再生产过程分析

莫兴军

摘要:随着近年来互联网、电子商务、移动通信等信息技术的发展,数字经济步入经济社会的舞台,并日益成为全球经济社会发展的重要推动力。在数字经济时代,数据成为新的重要的生产要素参与社会分配。面对数字经济带来的新的变化,本文在对数字经济的内涵和特征进行综合解释的基础上,运用马克思主义政治经济学原理分析了数字经济下数字信息产业发展的新特点,着重阐述数字经济下的社会再生产过程。本文认为,数字经济强调的是新型技术手段将数据平台和数据信息融合渗透到传统经济中,生产主要依托技术创新下无形资本的投入,交换主要依靠线上虚拟市场,消费变得更加便利;由于数据、知识成为新型的生产资料,并且具有“可共享性”和“非排他性”,将原有“分配的”私有制改变为“共享的”私有制,打破了生产资料与劳动者相分离的局面。

关键词:数字经济;马克思主义;社会再生产;政治经济学

随着移动互联网和5G通信技术的普及应用,人们的交流、生产和消费产生大量的交换数据,以大数据为代表的数据经济走向经济社会的舞台,成为社会经济发展的重要动力。反过来看,在数字经济中,数字互联网和基础通信设施为全世界所有个人和组织提供一个广泛的平台,实现人们相互间的沟通和合作。[1]伴随着数字经济的快速增长,世界各国纷纷重点建设数字经济,将其作为推动经济社会发展的新的动力。生产要素是不断演进的历史范畴,在数字经济时代,数据成为新的重要的生产要素。[2]马克思在《资本论》中指出,劳动过程需要经过加工过的劳动资料,而数据则是数据经济时代经过智能加工的劳动资料。[3]2019年10月在北京召开党的十九届四中全会明确将数据视为生产要素,确定参与社会分配。

与传统的生产要素排他性相比,数据的复制和传输成本几乎为零,边际成本几乎为零,具有明显的开源性和非竞争性。由此可见,数字经济的发展必将对社会经济产生颠覆性的影响。马克思的《资本论》指出,一个工业部门在生产方式上的变革会引起与其相关的部分生产方式的改变。[4]数据经济引起的生产方式的变革势必会引申到整个供应链的更新。虽然已经有一些学者从产业创新角度来解读“数字经济”所带来的价值,但从政治经济学理论层面来阐述数据商品化的研究依然不足。马克思主义政治经济学作为一门科学体系,为我们考察社会生产方式和生产关系提供了坚实的理论工具。如何从理论上来认识数字经济的发展逻辑和解析数据商品产生的内在联系,尤其是如何看待数据成为了一种重要的要素商品成为了摆在我们面前迫切待解决的理论问题。本文从马克思主义政治经济学的视域,对有关数字经济的概念、特征以及数据商品的再生产过程进行新一轮的探究。

一、数字景象:数字经济的内涵与特征

随着移动互联网、大数据、云计算、人工智能和移动智能设备的应用普及,数字化产品深入到了人们生活的方方面面,甚至手机等数据的硬件成为人们生活中不可或缺的重要设施。[5]淘宝、天猫、京东、拼多多和美团等购物、消费平台成为我们日常生活的必须品,也是我们消费偏好、基础信息和生活规律等数据的搜集站。围绕我们生活和工作的一系列数据组成我们个人消费和虚拟的数字景象,全面渗透到我们的日常生活世界。架构与互联网的数据平台依托于庞大的数据与云计算技术,收集用户的使用信息,并对网络用户的行为进行大数据分析和解码,并应用于商业行为,此时数字经济在消费者的数字景象下形成完整的闭环。从数据平台和用户数据两方面来看,数字经济有者自身的内涵和特征。

(一)数字经济的内涵

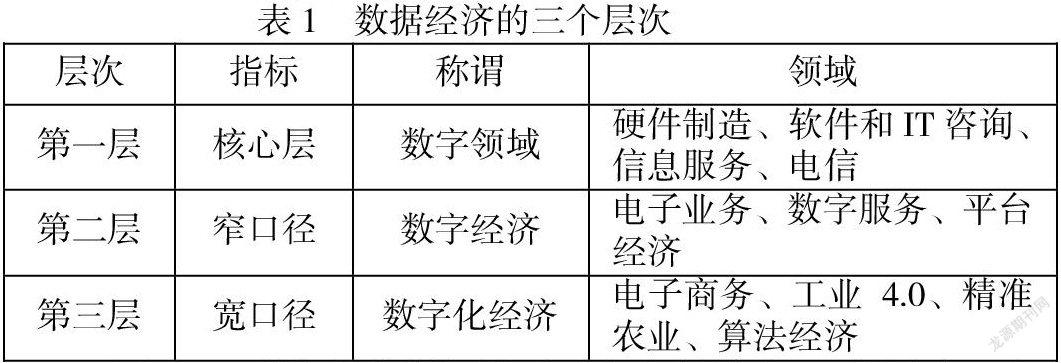

数字经济(Digital Economy)一词最早由Don在1996年提出的,Don指出在新经济中信息以数字方式呈现,数字经济也称为新经济或知识经济。[6]在实际的理解中数字经济往往由于信息技术与产业的融合化程度区别而不同。具有普遍认可度的定义则是Bukht和Heeks将数字经济划分为三个层次,如表1所示。[7]2016年G20峰会通过的《二十国集团数字经济发展与合作倡议》提出将数字化的知识和信息为关键生产要素、以网络平台作为重要载体的经济结构优化的一系列经济活动作为数字经济。[8]数字经济成为数字信息生产及应用的技术手段,成为互联网时代先进生产力的代表。

马克思、恩格斯将科学技术视为历史进步的杠杆,总是由衷地欢迎科学技术的进步。[9]数字经济在技术进步的前提下可以被视为依托互联网数字平台发展起来的社会进步的新经济形态,实现了商品生产实体和数字平台的深度融合和有效联结。[10]从现实角度来看,若传统的商场、银行和交易场所等视为实体的物理中介,而将该类业务处理放在互联网数据平台后,则出现新的线上虚拟中介。虚拟中介有效突破时空限制,最大程度上实时传递交易信息。从发展逻辑上看,数字经济体现出数字平台对传统实体物理中介的一次集成和升级转化,其超越了物理中介,实现物理中介与数据的线上融合。线上线下两种虚拟和物理中介生态,共同支撑着数字经济不断发展。

(二)数字经济的特征

1.具有相当的规模经济。梅特卡夫法则显示,网络的价值增长速度随着用户数量的平方增长。也就是说,当网络用户超过某一个基础临界值后,网络的价值则成指数级爆发式增长。以互联网技术为依托的数字经济时代,网络的外部性呈现出正向发展,一个网络的价值由连接其上的客户的数量决定,而对于用户来说,连接一个网络的使用价值往往取决于已经使用该网络的用户数量。[11]数字经济下的平台企业通过网络外部性实现规模经济。并且数字经济的利润不仅仅依靠数字产品本身,更多依靠免费提供数字化商品和服务而产生的数据变现功能。依据互联网本身的特性来看,互联网广告效应十分突出,即使数据产品是免费的,但由于数据的使用带来的庞大的用户流量而带来的额外收益也十分可观。这与“羊毛出在狗身上,猪来买单”有异曲同工之妙。

2.具有明显的范围经济。数字经济能实现与传统经济不一样的盈利模式,不仅仅是规模经济的作用,更多是与范围经济充分融合的结果。由范围经济的概念可以看出,传统的范围经济是将经营的产品范围和相关性结合在一起,通过降低产品的总成本获得利润的增长。而数字经济则打破相关性的限制,不用严格受制于产品同一媒介或同一类别的相关性,极大的拓展数据平台的应用范围,产品销售、广告及知识传播等都能成为应用范围。数字经济的范围经济颠覆了原有成本、价格和品类数量等简单逻辑,创造了企业立足于自身产品之外的伴生利润来源。[12]对于数字经濟而言,市场占有率和用户数量是网络企业的使用范围基础,企业范围经济的应用由原来产品相关性的规模转为用户数量的规模经济。[13]

3.去中间化降低交易成本。科斯的交易成本理论指出市场摩擦引起交易成本,包括寻求客户引起的获客成本,获取信息成本及沟通交流过程中产生的信息交流成本、合同成本等。而数字经济的出现以数据集中收集的方式,平台企业能有效利用大数据技术进行数据挖掘、数据分析和数据配对等方式迅速将供求双方去中间化的之间联系在一起,不仅有效降低了企业和用户双方的搜寻成本,更有效缓解了交易过程中信息不对称的问题,以快速、有效的方式降低传统商务过程中的交易成本。

二、高速迭代:数字经济产业发展特征

数字经济在技术高速迭代和软硬件快速更新的背景下,其发展不是一层不变的,而是立足于定期升级创新的基础上,规模和边界不断的扩展,体现出巨大的市场活力。马克思将科学技术和社会经济的相互关系总结为科学技术是社会经济发展的基本动力,而社会经济产生和又决定着科学技术的产生和发展。[14]数字经济时代关键是新技术的高速迭代应用,伴随着数字化技术的不断创新应用,数字经济涵盖的产业和领域也不断扩大,从电子商务、娱乐、游戏,再到工业控制和智能化生产,其不断推动传统产业发生数字化的根本性变革。以数字经济发展的态势来看,数字经济背景下产业发展呈现以下特征。

1.数字经济促进产生产率的提高。数字经济的产品属性明显区别于传统工农业产业及服务业,其主导的数字信息产业呈现出高生产率的特点。传统行业呈现出两极趋势,一是工农业产品的生产和消费严格分离,生产到消费受到时空的重点限制,无法实现“生产-存储-消费”的高效率转化,且其生产也受到人工和机器设备产能的限制;二是服务业必须实现生产与消费同时进行,并且无法实现机器大规模的标准化生产,体现更低的生产率。反观数字经济的数据信息产品,其生产、消费不仅可以突破时空的限制,还能将以往的服务产品数字化,以视频和多媒体等方式进行次级消费体验,极大的促进的生产率的提高。

2.形成产业资本和技术双密集发展。数字经济主导的数字化信息产品依托技术等投入的支撑,传统行业则区分为资本密集型和劳动密集型。数字经济在科学技术的投入过程中,技术形成市场准入壁垒,自发形成技术密集型产业的集聚。而技术投入反过来需要资本的支持,才能技术应用和维持技术研发和创新,其生产过程主要不是依靠固定资本投入,而是依靠无形资本投入。资本作为关键要素融入到数字经济产业群中,促使数字经济形成资本密集型和技术密集型交织的应用格局。

3.数字产业规模呈倍数扩大。根据摩尔定律,在信息技术硬件创新突破的同时,信息产业软件更是呈指数型多样化发展。软、硬件技术的不断变革促使数字化产业不断发展,仅在2019年数字信息产业规模增长约30%。此外,架构在新技术、移动设备和5G等技术设施的基础下,数字产业的内外部结构不断优化,软件、互联网产业的营收持续增加。数字产业规模在稳步上升的同时迎来欣欣向荣的规模。

4.数字产业成为高渗透产业。数字经济时代区别于工业经济时代的分工模式,将传统工业模式的产业间分工的界线模糊化,形成产品交叉支持和服务交叉融合的高渗透格局。从数字经济产业的特征而言,其产品的多样性和应用的广泛性也使得用户自发的交叉使用和交叉对比,不仅仅利用数字技术与传统产业融合,更将数字化的规模化、范围化的特点延伸到行业和产品间的重叠使用。尤其针对数字经济主导的数字产业,更在互联网发展规律的加持下促进产业间的相互渗透。

三、数字变革:以马克思主义政治经济学思考数字经济的社会再生产

马克思社会再生产理论认为,社会再生产过程不仅是生产与流通过程的统一,更兼顾生产、分配、交换和消费等环节的统一。从马克思主义政治经济学、历史唯物观的视角来看,生产方式是社会发展的决定性力量,在数字经济下、数据和知识的重要性日益提升,广泛地融入到生产力之中,作用于生产关系,形成新一轮的社会再生产过程。

(一)数字经济下的社会再生产过程思考

1.数据成为社会生产的关键性要素。数字经济下的数据信息成为社会生产力结构中的关键性要素,知识作为数据信息也成为要素内容。在生产数字化、信息化和知识经济不断发展的情况下,知识和数据信息的生产和应用逐渐在社会生产中发挥核心作用,社会发展的机制和社会进步的理论正在发生相应的变化。以数据为发展依托的科技创新逐渐成为第一生产力,生产力的发展也从以往依靠硬件设备的“硬要素”逐步转变为数据和知识创新应用的“软要素”。数字经济下信息化生产方式的变革使得知识生产、数据生产成为经济增长的动能。正如曼纽尔·卡斯特断言的一样,在新的数字信息发展的进程中,数据和只是无疑是生产力发展的关键因素,以为生产力的主力来源于产生知识、数据处理的科学技术。[15]

2.数字经济下信息产品的生产。劳动价值论是马克思主义政治经济学,数字经济造成产业结构的重大调整在某一程度上改变了人们的认识观念,对劳动价值理论造成了巨大冲击。从劳动价值创造来看,数字经济的发展使得生产变得信息化、智能化,科学技术、知识内容在生产中的作用越来越突出,劳动者在既定的劳动时间内所创造的利润和剩余价值越来越多。相比于传统行业的生产,数据经济时代产业的知识化、信息化变革也使知识和信息化的应用成为劳动者竞争的重要优势,数字化信息产品的生产更多依靠知识型、技术型劳动者。并且与工业经济时代产品主要靠机器设备等固定投入不同的是,数字经济时代的信息化产品主要依靠技术和资本的软投入。其产品呈现非物质形态,以多复制性、可变性和一致性为主要亮点,存储的载体也变为数字化互联网平台。尤其是数字信息产品的边际成本严格递减并能以接近与零的成本进行再生产。同时在海量数据的存在下,对数据进行搜集、加工、挖掘和分析,则成为数据信息产品流通主要的流程,并且在技术不断发展的情况下,数据信息的加工处理则会成为新的产品或资源,成为数字经济下信息产品的主要特色。

3.数字经济下数据信息产品的交换。综观社会发展的历程,商品交换被划分为有形产品和无形产品两类。有形产品由于去实体的物质属性、无形产品由于其生产和消费的捆绑属性,使得该两种产品的交换无法突破时空的限制。数字经济时代主导下数字信息产品的交换,以数据流的形式通过互联网传播,并且其数字化的属性也只能通过终端设备才能被识别。数字化产品交换的双方只要持有数据终端设备,则可以随时随地通过同步、异步等方式打破时空限制进行交换。由于数字信息产品的极低的边际陈本,数字经济的产品在无形的、虚拟的网络交换市场上交换的数字信息产品只是让渡产品的使用价值而非出售产品的使用價值。总体上来看,数字经济下产品的交换变得更便捷、更流畅,极易形成广泛的产品传播,产品销售能在短时间内形成规模化的裂变反应。

4.数字经济下数据产品的消费。消费是产品社会再生产的最终环节,其根本是满足人们自身生产和发展使用的各种需求,一般分为生产消费和生活消费。数字经济主导的数字信息产品通过互联网终端设备进行生产和存储,并通过通信设备进行交换传播。数字信息产品的特性也使得其消费成本的相对低廉及反复消费成为可能。如互联网下载后观看电影和影院观看电影的成本及观看次数均有显著的差异。同时数字信息产品的消费也打破了时空的限制,并且由于数字化产品的非独占性使得同时使用数字信息产品的消费者的量数级大大增加。同类的数字化信息产品必须在技术上有所创新或形式上有所突破,才能被消费过的产品再次消费,这也与传统意义上的消费品有极大的区别。

(二)数字经济下新的社会交换关系

数字经济下的社会关系是工业化社会之后,以科技创新、信息技术应用为核心的社会体系,也是知识创新和脑力劳动占主导地位的数字化经济社会。数字经济社会是继承农业社会、工业社会而发展的新型技术社会形态,但以信息技术应用、知识创新主导的产品的生产、交换与消费,极大提高了劳动生产率。马克思政治经济学理论指出,技术创新属于生产力的范畴,生产力决定生产关系,生产关系促进生产力发展。社会生产关系的变革总是以生产力的突破性发展开始的。马克思认为,在生产力发展的一定状况下,就会存在一定的交换和消费形式。[16]同时科学技术是根据社会的需要而产生于一定的社会生产的基础上,并在一定的社会生产关系下发展起来。[17]数字经济在技术发展应用的前提下发展起来,其必然促进新的社会交换关系的产生。

明显的可以观察到,数据经济下数据及知识的生产者与所有者“知识分子”,正在作为一个社会阶层在数量上急剧扩张。社会的主要劳动者从农业社会、工业化社会的农民和工人,逐步演变成为知识阶层,知识阶层将成为“去无产阶级”的劳动者。[18]知识阶层成社会生产和社会财富的所有者,与农业社会和工业社会的社会关系相比,他们获得了更高的社会地位和更大的社会权利。[19]同时在数字经济中,社会生产资料的所有制也随着生产的信息化、知识和数据成为生产资料的一部分而发生变化。知识和数据信息存在的“可共享性”和“非排他性”,不仅解决了资源稀缺性的传播瓶颈,更通过“共享性”改变生产资料私有制形式,将原有“分配的”私有制改变为“共享的”私有制。[20]此外,数据经济还打破了生产资料与劳动者相分离的局面。知识阶层掌握生产资料,并且生产资料作为数据信息存储在他们大脑中,成为捆绑于劳动者个人的、易于移动的固定资产。[21]此时,数据经济促进新型生产关系的形成,生产资料的生产者和所有者成为同一人,依靠少数人占有全部或者大部分生产资料的优势而形成剥削生产者剩余价值的将不复存在。

四、结语

数字经济是互联网等新技术普及应用下的高级的经济形态,其主要特点是数据成为生产要素,在资源配置、产业渗透等方面的举措有了极大的提升,促进了社会生产率的提高,已经成为推进新型产业结构调整和经济可持续发展的强大社会形态。首先,本文认为数字经济强调的是新型技术手段将数据平台和数据信息融合渗透到传统经济中,实现传统经济和数字经济双向实现“质”和“量”的提升。同时数字经济具有规模经济、范围经济和降低交易成本等显著特性。其次,总结了数字经济下产业发展具有促进产生产率的提高、形成产业资本和技术双密集发展、数字产业规模呈倍数扩大、数字产业成为高渗透产业等特征。最后,运用政治经济学基本原理对数字经济社会再生产过程进行分析,得出如下结论:(1)数字经济下知识和数据成为社会生产力结构中的关键性要素,社会生产力和生产关系在知识和数据创新应用的前提下发生了新的变化;(2)数字信息产品生产主要依托技术创新的无形资本投入,交换主要依靠线上虚拟市场,消费变的更加便利;(3)数字经济下知识阶层成为社会生产的劳动者和社会财富的所有者,数据、知识成为新型的生产资料,并且具有“可共享性”和“非排他性”改变了生产资料的所有制形式,将原有“分配的”私有制改变为“共享的”私有制,打破了生产资料与劳动者相分离的局面。恩格斯指出,每一时代的理论思维都是一种历史产物,在不同时代具有非常不同的形式,并因此而具有非常不同的内容。数字经济以互联网时代的发展和信息通信技术为核心的技术手段展现出一种时代进步发展经济形态,对社会经济的各个方面起着前所未有的促进作用,展现出知识与数据等时代的内容。

参考文献:

[1]逄健,朱欣民.国外数字经济发展趋势与数字经济国家发展战略[J].科技进步与对策,2013,30(08):124-128.

[2]杨慧玲,张力.数字经济变革及其矛盾运动[J].当代经济研究,2020(01):22-34+112.

[3]马克思.《资本论》(第一卷)[M].北京:人民出版社,2004.

[4]都超飞,袁健红. 资本关系的重塑及其再生产:人工智能的社會内涵和历史意义[J]. 江海学刊,2019(06):125–132.

[5]马俊峰,王斌.数字时代注意力经济的逻辑运演及其批判[J].社会科学,2020(11):111-120.

[6]Tapscott,DON.The digital economy:Promise and peril in the age of networked intelligence》[M].New York:Mc Graw-Hill,1996.

[7]Bukht,R.,& Heeks,R. Defining,Conceptualising and Measuring the Digital Economy[M].University of Manchester,2017.

[8]参见http://www.g20chn.org/,2016年9月20日。

[9]孙伟平.马克思主义与智能时代[J].人民论坛·学术前沿,2020(21):118-126.

[10]裴长洪,倪江飞,超越数字经济的政治经济学分析[J].财贸经济,2018,39(09):5-22.

[11]Shapiro,C.,& Varian,H. R.Information Rules:A Strategic Guide to the network economy[M].Harvard Business School press,1998.

[12]杨新铭.数字经济:传统经济深度转型的经济学逻辑[J].深圳大学学报(人文社会科学版),2017,34(04):101-104.

[13]江小涓.高度联通社会中的资源重组与服务业增长[J].经济研究,2017,52(03):4-17.

[14]陈伟,罗来明.技术进步与经济增长的关系研究[J].社会科学研究,2002(04):44-46.

[15][西]曼纽尔·卡斯特. 夏铸九、王志弘等译.网络社会的崛起[M].北京:社会科学文献出版社,2003.

[16]马克思.马克思恩格斯选集(第4卷) [M].北京:人民出版社,1972.

[17]李玉虹,马勇.技术创新与制度创新互动关系的理论探源——马克思主义经济学与新制度经济学的比较[J].经济科学,2001(01):87-93.

[18]刘冠军,尹振宇.工业1.0到4.0演进视角下的劳动者无产阶级属性分析[J].北京行政学院学报,2019(04):64-71.

[19]裴长洪,倪江飞,李越数字经济的政治经济学分析[J].财贸经济,2018,39(09):5-22.

[20]马克思.马克思恩格斯选集(第2卷) [M].北京:人民出版社,2012.

[21][美]彼得·德鲁克. 朱雁斌译.21世纪的管理挑战[M].北京:机械工业出版社,2006.