局部晚期宫颈癌内外照射剂量叠加方法的研究

余枭

摘要:目的:探讨参数直接叠加和形变配准叠加的方法在局部晚期宫颈癌内外照射计划中剂量叠加的可行性研究。方法:选取16例局部晚期宫颈癌病例,所有患者均先进行46Gy /23次的VMAT外照射(EBRT),再行5次三维腔内近距离治疗(ICBT),6Gy/次。利用形变配准技术对内外照射计划进行剂量叠加,并与参数直接叠加法的值进行比较。结果:两种剂量叠加方法得到的HRCTV D90值差异无统计学意义(P>0.05);与形变配准叠加法相比,参数直接叠加法高估了膀胱剂量的值,差异有统计学意义(t = 2.18,P< 0.04)。结论:形变配准剂量叠加法对局部晚期宫颈癌内外照射剂量的准确评估具有一定指导意义。参数直接叠加法高估了膀胱的剂量。

关键词:局部晚期宫颈癌;参数直接叠加;形变配准叠加;剂量学

【中图分类号】R711.74 【文献标识码】A 【文章编号】2107-2306(2021)09--01

前言

外照射(external beam radiotherapy,EBRT)加腔内近距离治疗(Intracavitary Brachytherapy, ICBT)联合同步化疗是中局部晚期宫颈癌的标准治疗模式[1-2]。由于宫颈癌放疗中内外照射计划一般都是在不同的CT图像上完成设计和评估,如何将多次计划中的剂量进行累计叠加对评估肿瘤局部控制和危及器官的毒副反应至关重要。根据欧洲居里治疗协作组欧洲放射治疗协会(GEC-ESTRO)的推荐[3],内照射中感兴趣区的三维DVH剂量参数可与外照射的处方剂量直接叠加评估患者肿瘤和各危及器官的总剂量。但目前广泛使用的调强放射治疗(IMRT)或容积旋转调强放射治疗(VMAT)外照射技术使肿瘤组织剂量分布高度适形,危及器官(OARs)受照射剂量梯度大且分布极不均匀,直接叠加法的使用可能最终导致不准确的累积剂量评估。为探究宫颈癌患者内外放疗计划的剂量叠加准确性方法,本文使用形变配准算法对宫颈癌内外照射三维剂量进行叠加,结果与剂量直接叠加法进行比较,研究两种叠加方法的剂量学差异。

1 材料与方法

1.1 一般临床材料

选取16例2017年6月到2019年4月在中国科技大学附属第一附院放疗科行根治性外照射宫颈鳞癌患者,年龄30~55岁,中位数为41岁。根据国际妇产科学联合会(FIGO)制定标准[4],临床分期为ⅡA期2例,ⅡB期6例,ⅢB期7例,ⅣA期1例,均为鳞状细胞癌,无其他严重疾病。所有患者均接受全盆腔VMAT外照射和三维腔内近距离治疗。

1.2 CT定位及靶区、OARs勾画

1.2.1外照射计划

患者定位及治疗前0.5h排空直肠和膀胱并饮水500 ml使膀胱充盈。患者取仰卧位行负压真空垫固定,GE大孔径CT模拟定位机扫描,范围为腰1椎体上缘至外阴下5cm,层厚2.5mm。定位图像传输至Pinnacle计划系统,勾画照射靶区与危及器官。大体肿瘤体积(GTV)包括宫颈区肿瘤、宫体以及盆腔转移淋巴结;临床靶体积(CTV)包括髂总、髂内、髂外、闭孔及骶前淋巴引流区域、子宫、宫旁组织及阴道上半部分;计划靶区(PTV)在CTV基础上外放0.5 cm并进行适当修改。

1.2.2内照射计划

治疗前0.5h口服含20 ml泛影葡胺造影剂的500 ml水溶液,膀胱排空后在三维后装转运床上取截石位并用负压真空垫体位固定;外阴消毒后插入Foly导尿管,并向其球囊中注入7 ml生理盐水,膀胱内注入100ml泛影葡胺造影剂;参照后装治疗前盆腔影像资料,植入角度适当的宫腔管和阴道施源器,行CT定位扫描并传至后装治疗计划系统,在CT图像上逐层勾画高危临床靶区、中危临床靶区以及小肠、直肠、乙状结肠和膀胱等OARs。

1.3.1 外照射计划

采用双弧VMAT,处方剂量为46Gy/23次;外照射计划评估:99% PTV需接受95%的处方剂量,且适形指数CI<1.35,即PTV V95>99%; 膀胱V45< 40%(即接受大于45 Gy的受照体积小于40%);直肠V40< 70%;直肠和膀胱D1cc<103%。

1.3.2内照射计划

三维三管腔内计划处方给予6Gy/次,共5次,采用逆向优化的方式。根据GYNGEC-ESTRO指南剂量推荐[5],局部晚期宫颈癌放疗内外照射总等效生物剂量(EQD2)要求:HRCTV D90≥85 Gy,膀胱D2cc<85 Gy,直肠、小肠及乙状结肠D2cc<75 Gy。其中,EQD2为相当于200cGy的等效生物剂量,,式中,n为治疗次数;d为单次剂量Gy;α为细胞存活曲线的起始斜率;β为辐射效应的超线性部分。其中靶区,危及器官 [13-14]。

1.4 CT图像的形变配准

将患者所有计划图像及其相應的剂量和结构信息导入MIM软件,利用软件自动和手动形变配准过程如下:基于骨性解剖结构将目标CT(外照射图像)图像与参考CT(内照射图像)图像之间进行初步刚性配准,使其与参考图像实现最佳匹配,减小下一步形变配准中每个体素间潜在的距离;在此基础上进行基于灰度的形变配准(Deformable Image Registration, DIR)。MIM中基于灰度的DIR可以自动选择控制点,创建变形场以及进行图像的变形,最后生成一个形变后的外照射CT图像。在完成形变配准后,再反复使用软件中的Reg Reveal和Reg Refine功能进行局部兴趣区域人工评估及修正、完善,直至达到最满意的变形配准结果。

1.5内外照射累积剂量的叠加

1.5.1 直接叠加法

根据生物等效剂量(EQD2)转换公式将外照射处方剂量46Gy/23次转化为EQD2值,即46 Gy。计算内外照射剂量时,假定外照射的靶区和危及器官等各个结构剂量均为统一值,即为处方剂量的EQD2值46 Gy。再根据EQD2转换公式将内照射中靶区和危及器官的DVH参数剂量转换为总的内照射EQD2值,最后将不同分次内照射中靶区与危及器官EQD2值与外照射的EQD2值即46 Gy进行直接叠加计算,得出最终的内外照射总剂量。

1.5.2形变配准叠加法

使用MIM软件的形变配准工作流及剂量工具中的剂量累积函数,运用软件中的线性二次模型(LQ)将各个结构放疗剂量转换为EQD2值,然后将各个分次剂量叠加,得到患者整个治疗过程中总的受照射剂量,在进行EQD2转换时,准确确定所涉及的照射次数至关重要,本研究中外照射23次,内照射5次。剂量叠加后在剂量目录下生成新的剂量参数、新的DVH,然后进行剂量评估。

1.6剂量参数统计及分析

统计两种方法叠加后HRCTV D90以及直肠、乙状结肠、膀胱和小肠的D2cc参数值。采用SPSS 22.2软件进行数据处理,用表示,对两种计划行配对t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2内外照射剂量叠加结果

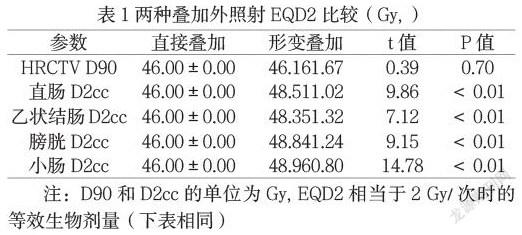

2.1 两种剂量叠加的外照射EQD2比较

两种剂量叠加后各结构所受外照射EQD2值比较详见表1。HRCTV D90剂量参数差异无统计学意义(t = 0.70,P = 0.39);直肠、乙状结肠、膀胱和小肠的D2cc差异均有统计学意义(t=-9.86、7.12、9.15、14.78,P< 0.05),而且形变配准叠加的各结构剂量值都偏高。

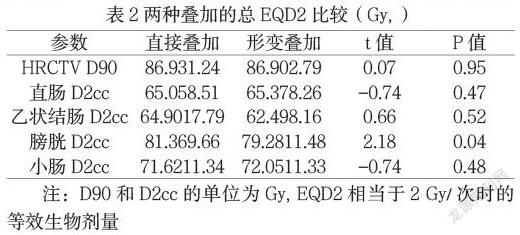

2.2两种剂量叠加的总EQD2比较

HRCTV D90劑量参数差异无统计学意义(t=-0.07,P=0.08);OARs剂量参数中直肠D2cc、乙状结肠D2cc、小肠D2cc差异均无统计学意义(t=-0.74、0.66、2.18,P> 0.05),但膀胱D2cc差异有统计学意义(t= 2.18,P=0.04),具体见表2。

3讨论

宫颈癌治疗中,由于危及器官运动的不确定性、肿瘤的退缩等原因使得感兴趣区域的位置很难保证每次都是相同的,所以直接叠加得出的累积剂量可能不够准确。本研究先对内外照射计划的不同CT影像行形变配准再进行剂量叠加,得到不同计划治疗的总累积剂量并与直接叠加法值进行比较,结果表明采用形变剂量叠加的方法结果更准确。本研究中每位患者进行了五次三维腔内近距离治疗,随着治疗时间的延长可能出现某些肿瘤消退较快的情况,且治疗次数的增多则可能增加器官发生位移的概率。结果表明参数直接叠加法高估了膀胱的剂量,这可能是因为每次照射膀胱的充盈度不同或者在不同疗程中发生了相对较大的移动。所以形变配准叠加法可能更加适用于外照射是IMRT的治疗以及有利于评估易发生移动的器官的评估。

综上所述,形变配准剂量叠加法与参数直接叠加法对膀胱的剂量评估有较大的差异,参数直接叠加法高估了膀胱的受照射剂量,可能导致影响患者晚期的毒副反应的评估,因此形变配准叠加法可为临床实践提供一定的指导意义,在临床的近距离治疗时对于剂量叠加的评估应充分利用形变配准的方法。

参考文献:

[1] Koh WJ, Abu-Rustum NR, Bean S, et al. Cervical Cancer, Version 3.2019, NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology [J]. J Natl Compr Canc Netw. 2019, 17(1): 64-84.

[2] 朱雅迪,吴爱林,刘云琴, 等.三种局部补量技术在晚期宫颈癌放疗中的应用研究[J].中华放射医学与防护杂志,2020,40(4):296-301.