城市污水中微塑料特性、检测及去除

韩书宇, 付英, 张游, 温静静

(1.济南大学 土木建筑学院, 济南 250022; 2.水发规划设计有限公司, 济南 250013)

2010 年, 192 个沿海国家产生了约2.75 亿t 塑料废物, 其中480 ~1 270 万t 进入海洋, 预计到2025 年, 进入海洋的塑料废物的累积数量将增加1个数量级[1]。 微塑料也会随着污水的排放进入淡水水体, 从而污染河流、 湖泊。 在全世界范围内, 微塑料污染已经引起社会各界和研究学者们的广泛关注, 解决微塑料污染问题成为当务之急。

塑料颗粒按尺寸可分为大塑料(>5 mm)、 微塑料(0.1 ~5 mm)和纳米塑料(<0.1 mm), 通常将尺寸小于5 mm 的塑料颗粒定义为微 塑料[2]。 Thompson等[3]最早在2004 年提出“微塑料”的概念, 早期主要研究微塑料在海洋中的分布及其对海洋生物的影响。 目前对于微塑料的研究已经覆盖多个方面: 在淡水和大气及其他环境中的赋存特征、 对环境中物质的吸附、 检测方法等[4-6]。 Emine[7]指出大气环境也是微塑料迁移的重要途径, 并且在迁移过程中对人类健康产生不利影响[8]。 杜健[9]研究发现更小的聚乙烯颗粒有利于Cu2+吸附, 并且微塑料老化也会导致其吸附污染物质的能力增强[10-11]。 但目前对于污水中微塑料的研究较少, 由于污水处理厂是微塑料进入自然环境中的一个重要途径[12], 并且日排放量巨大, 因此对污水中的微塑料进行研究尤为重要。 本文主要针对城市污水中微塑料的特性、 检测方法、 各工艺对微塑料的去除效果以及影响因素等进行阐述, 以期对加强城市污水处理中微塑料的去除研究提供重要信息。

1 微塑料来源、 组成及危害

1.1 微塑料来源

城市污水中的微塑料主要分为2 种, 原生微塑料和次生微塑料[13]。 原生微塑料主要存在于个人洗护用品中, 如洗面奶、 洗发水等产品中, 作为研磨剂增大与皮肤的摩擦力从而增强清洁能力, 直径一般为24 μm ~2 mm, 其中超过95%小于350 μm[14]。据统计, 全球每年约有1 500 t 来自个人护理产品的微塑料由污水处理厂排出后进入水生环境[14]。 除此之外, 在日常生活中洗涤纺织衣物也会释放大量微塑料, 其中不同塑料种类的占比与污水处理厂所服务地区、 季节等因素有关。 次生微塑料是指较大的塑料碎片随着时间的推移, 在物理、 化学和生物作用下分解而产生的物质[13]。 在污水处理过程中,原生微塑料也会由于机械作用分解成为尺寸更小的次生微塑料。

1.2 微塑料类型

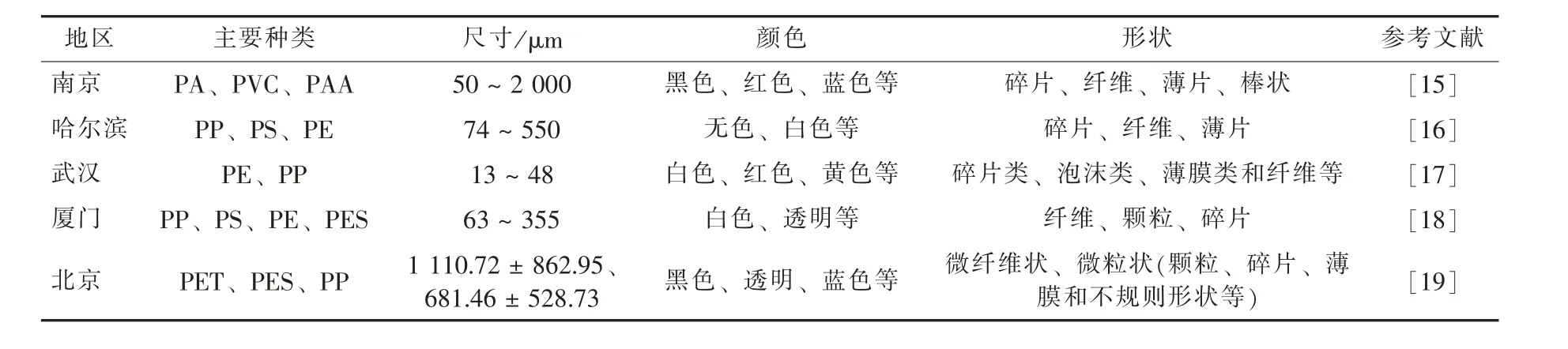

城市污水中的微塑料种类复杂, 主要包含聚乙烯(PE)、 聚 丙 烯(PP)、 尼 龙(PA)、 聚 氯 乙 烯(PVC)、 聚丙烯酸(PAA)、 聚苯乙烯(PS)、 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、 聚酯纤维(PES)、 合成革等。 污水中的微塑料也可分为碎片类、 泡沫类、 薄膜类和纤维类, 其中纤维类含量最高, 其次为泡沫类, 纤维状微塑料的主要来源是衣物的洗涤过程。我国不同地区部分污水处理厂的微塑料分布特征详见表1。 不同地区的污水处理厂中微塑料的种类、尺寸、 颜色等存在差异, 这主要是因为污水处理厂所服务地区、 季节、 人口密度不同。 值得注意的是, 不同研究学者采用的样品、 分析方法不同, 最终结果也会存在差异。

表1 不同地区部分污水处理厂的微塑料分布特性Tab. 1 Distribution characteristics of microplastics in sewage treatment plants in different regions

1.3 微塑料的危害

根据现有研究, 微塑料在环境中非常难降解并且会保留几十年甚至几百年, 同时对动植物、人类有一定的危害性。 大量的微塑料进入环境后,会被生物捕食, 这样不仅会造成物理伤害, 还会在消化系统中积累产生毒性。 有研究表明, 我国约有256 种水生物种被确定摄入微塑料, 被检测到的微塑料主要以纤维的形式存在, 大部分颜色是透明或蓝色[20]。 Li 等[21]研究表明, 微塑料可使贻贝的肠道微生物群发生改变, 并且在操作分类单元中发现了人类病原体, 这些都会影响动物健康, 甚至是食品安全。 微塑料可以通过食物链的传递富集在人类体内, 也可以在使用塑料制品容器时传递到体内, 比如外卖的盒子、 矿泉水瓶等,最终可能会导致未知的疾病。 Choi 等[22]研究发现,PS 微片段不仅会使免疫细胞的急性炎症增加20倍, 还会在与成纤维细胞和红细胞直接接触时, 导致乳糖脱氢酶和血红蛋白的释放。 虽然现阶段对微塑料的危害性研究较多, 但是仍无法准确评估微塑料与有机污染物或重金属离子的复合生态毒性影响, 以及两者的相互作用机制。

2 微塑料的检测

2.1 样品预处理

在污水处理厂取样后, 需对样品进行预处理,以消除大量杂质及有机物对检测过程的干扰。 首先, 对样品进行消解, 常用的消解方法包括酸消解、 碱消解、 氧化消解, 其中使用H2O2和FeSO4的湿式消解法是一种普遍且高效可行的方法[23]。 不同消解方法的消解效果也不尽相同, 微塑料的回收率及形态也会产生相应变化。 消解后一般使用抽滤或密度浮选法提取微塑料, 如使用砂芯过滤装置进行抽滤, 将滤膜自然风干后进行检测等步骤[15-16],也有研究学者在进行抽滤后通过密度浮选法进一步筛选[18]。 对样品预处理后, 还会有一部分非塑料物质存在于样品中, 这需要后续更细致地进行鉴定。

2.2 微塑料的鉴定

目前对于定性和定量检测微塑料的方法没有统一标准, 以往研究中一般采用目检法、 光谱分析法和热分析法。 目检法是最常用的鉴定方法, 一般用肉眼或借助体式显微镜直接进行计数与鉴定。 光谱分析法主要包括傅里叶红外光谱法(FTIR)、 拉曼光谱法(Raman Spectra)、 扫描电镜能谱仪(SEMEDS)。 热分析法利用了不同物质在高温下降解产物不同以及理化性质会发生改变[24], 一般包括热重分析与差示扫描量热法(TGA-DSC)和热解气相色谱-质谱(Pyr-GC-MS)。 常见鉴定方法的优缺点见表2。

表2 微塑料常见鉴定方法Tab. 2 Common identification methods of microplastics

3 微塑料的去除

3.1 污水处理过程中微塑料的去除

污水处理工艺可大量去除水中的微塑料, 但由于日排放量巨大, 排入水体的微塑料数量也不容小觑, 因此研究污水处理过程中微塑料的去除非常重要。

污水处理工艺一般分为三级, 其中微塑料的去除主要依靠一级处理[30]。 一级处理主要是机械处理, 包括格栅、 沉砂池、 初沉池等, 一般用于处理尺寸大于2.5 mm 及中等密度的微塑料[31]。 设置初沉池可提高微塑料去除率, 其一级处理后去除率可达49.72%[32], 一部分大尺寸微塑料进入污泥中[33], 导致一级处理后的水中微塑料尺寸都较小。 使用絮凝剂能显著提高微塑料去除率, 哈尔滨市某污水处理厂设置混凝沉淀池, 其一级处理出 水 的 微 塑 料 去 除 率 可 以 达 到80.28%[16]。 并 且Hidayaturrahman 等[34]研 究 表 明 铝 系 的 混 凝 剂 可 以获得更好的去除率。 二级处理以生物处理为主,可以进一步去除水中微塑料, 其中大部分微塑料被转移至污泥中。 二级处理过程中, 微生物很难降解微塑料[31], 微塑料与污泥颗粒聚集成团, 通过沉淀作用在二沉池中被去除, 上海市某污水处理厂二级处理出水微塑料去除率为12% 左右[32]。膜生物反应器(MBR)去除微塑料具有巨大优势,Talvitie 等[35]发现其对微塑料的去除率可达99.9%,但膜污染也是不可忽视的问题。 值得注意的是,Carr 等[30]发现二级处理污水中的塑料颗粒上普遍存在生物膜, 这可能会影响其物理性质, 从而影响去除效果。 南京某污水处理厂二级处理出水中, 薄片状微塑料被全部去除, 但纤维状微塑料占69%,这可能是因为生化处理过程中的污泥难以固定纤维状微塑料[15]。 三级处理又称深度处理, 一般可将微塑料去除率提升至98% 以上。 快速砂滤池对微塑料具有良好去除效果, 芬兰某污水处理厂的去除率可达97%[35]。 韩国某污水处理厂利用臭氧进一步去除有机物及无机离子, 对微塑料的去除率为78%, 这可能是因为臭氧可以改变塑料的物理性质, 从而具有一定的去除效果[34]。 但也有三级处理工艺不能去除微塑料, 如紫外线消毒[16,32]。 目前,污水处理厂中针对于去除微塑料的工艺研究正处于起步阶段, 对于以微塑料为目标的去除技术研究具有重要意义。

3.2 去除率的影响因素

微塑料去除率与密度、 粒径密切相关。 一般情况下, 密度越小的微塑料越难去除。 Zhou 等[36]使用聚合氯化铝(PAC)对PE 和PS 进行混凝去除, 结果表明, 密度较小的PE 去除率仅为30% 左右, 而PS 的去除率可达到80%。 Alvim 等[37]对某污水处理厂取样的结果表明, 出水中PP 和PE 的含量最高, 这2 种塑料密度皆小于水的密度。 除了微塑料的密度会影响其处理效果, 形状和粒径大小也是重要影响因素。 整体来说, 污水处理厂中的微塑料去除率与粒径基本成正比[38], 碎片状和薄膜状微塑料的处理效果优于纤维状和颗粒状微塑料[39]。 需要注意的是, 污水处理厂出水中微塑料的尺寸都较小,说明污水处理工艺对较小尺寸的微塑料的去除存在不足, 今后需加强对小尺寸微塑料去除的研究。

4 研究展望

(1) 加强源头管控。 污水中含量较多的微塑料种类是个人护理用品中的微珠, 建议出台相应政策, 减少或者取缔个人护理用品中微珠的使用。 绝大多数微塑料在自然环境中很难降解, 今后应提倡使用可生物降解或对环境友好的塑料制品。 同时,从自身做起, 减少并循环使用塑料制品, 从而从源头上控制微塑料污染。

(2) 加强工艺研究。 需深入研究各工艺对微塑料的去除效果以及微塑料对工艺的影响, 以期减少处理成本并提高处理效率。 微塑料的尺寸、 种类及形状都是不可忽略的因素, 目前对这方面的研究较少, 今后应综合考虑这些因素的影响。

(3) 建立统一标准。 目前对微塑料的提取、 检测等步骤没有统一的标准, 这导致不同的研究数据出现差别。 应根据现有的研究数据总结出一系列检测标准, 以期能够更准确、 高效地对微塑料进行定性、 定量研究, 从而有利于探究去除微塑料的最佳方案。