发展型道义经济:贵州省N村家庭茶园的人类学研究

陈 斌

(安顺学院旅游学院;贵州省高校乡村振兴研究中心,贵州 安顺561000)

1976年,美国政治人类学家J.斯科特(James Scott)在《农民的道义经济学》一书中,明确指出道义经济(the moral economy)的基本内涵,即在“安全第一”的生存伦理原则下,农民所追求的绝不是经济收益的最大化,而是较低的风险分配与较高的生存保障。斯科特以东南亚的农民为例,详细论述了他们为达目的而采取的两种手段:一种是结合当地特定的文化体系,发明出一整套技术的、社会的、道德的安排,主要有互惠模式、强制性捐助、公用土地和分摊出工等[1]。另一种是当农业商品化和官僚国家在“发展”的名义下,通过租佃与税收制度,侵犯其生存的伦理道德和社会公正感时,他们就铤而走险,奋起反抗。当然,这种反抗并非以暴动、战争等形式表现出来,而是“利用心照不宣的理解和非正式的网络,以低姿态的反抗技术进行自卫性的消耗战。”[2]当这些反抗技术不能实现其目的时,他们就会选择“逃避”。无论选择哪一种方式,他们既不是想要获取更大的经济收益,也并非要推翻官僚国家,主要是希望维持其原有的道义经济生活。

“发展是一个话语,一种独特的思维方式,一个实践的源泉,其目的是向人们灌输为经济增长而奋斗的愿望。”[3]在斯科特的系列研究中,农民整体上拒绝源自强势者口中以经济增长为唯一目标的“发展”。他们认为此种以资本和技术合力推动的经济增长,是与其原有道义经济完全不同的另一种经济形态,更是对其原有社会生活形态和文化传统进行干预、破坏的主要因素。但鉴于话语权和社会地位的不对称性,导致农民无力应对来自外界的干预和破坏因素,因而他们就选择一种比较消极的反抗、逃避方式,或者引发农民关于公正的争议和相应权利的争夺举动。农民对发展话语和发展主义的反应,彰显出道义经济学和发展经济学之间的实践张力。在中国传统乡村社会遭遇“发展”的前提下,知识分子和地方政府需要思考:发展为了谁、如何发展才不破坏农民原有的道义经济生活?为此,本研究以贵州省N村为例,展示中国西部一个少数民族贫困村庄家庭茶园的缘起、建设、经营和产业化之路,思考发展经济学与道义经济学相遇时的融合之路,为乡村振兴提供参考借鉴。

一、N村家庭茶园概况

N村,行政隶属贵定县云雾镇,位于该县南部,距离县城60公里。从地理学角度看,该村及其所处区域位于苗岭山脉中段,处于云贵高原向东部低山丘陵过渡的斜坡地带,峰丛洼地、峰林谷地是其主要地形地貌。经实地测量,该村位于东经102.02°、北纬26.12°上。气候凉爽又干燥、温暖且湿润,村内土壤有机质、碱解氮和有效磷含量丰富。

截至2019年1月,全村共647户,计3271人①。苗族是主体民族,村民主要姓雷、金、陈,分散居住在12个自然寨中。全村群山环抱,且村内地势起伏不平。12个自然寨散落在峰丛洼地或峰林谷地之间,各自有相对独立的生活空间,彼此间见首难见尾,形成喀斯特地貌中特有的多点散居结构。

从1988年开始,村民翻耕村庄周边的山坡,种植茶树。截至2018年8月,经过30年的发展,全村茶园总面积达到11220亩②。

表1中主要体现出两方面内容:①全村12个自然寨皆有茶园;②各自然寨茶园面积差异较大。最多者如中寨,3950亩;最少者如山寨,仅有200亩。这种结构性差异,主要由两方面因素导致:一是自然寨所辖地域面积。据村民CGX讲述,中寨是N村所辖地域面积最广的自然寨;二是自然寨人口数量。据不完全统计,中寨有705人,占全村总人口数的21.55%;山寨仅124人,占全村总人口数的3.79%。因而,不同自然寨的人均茶园面积也存在显著差异。

表1 N村茶园分村寨统计 (单位:亩)

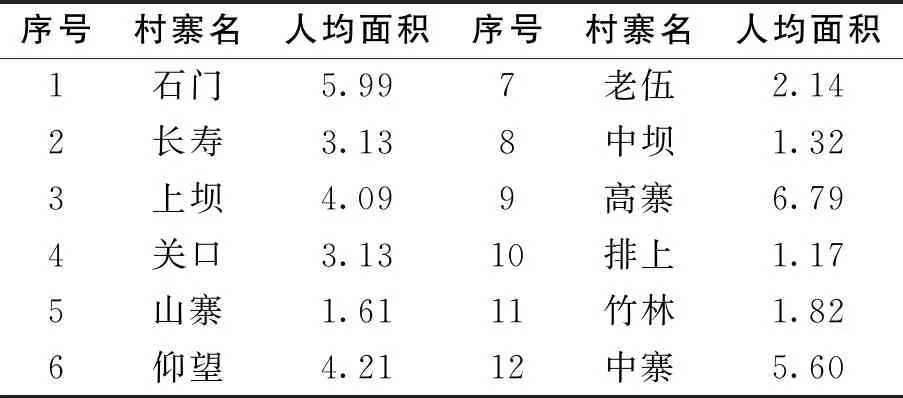

从表2中的数据来看,高寨的人均茶园面积最多,达到6.79亩。最少者为排上寨,仅1.17亩。结合家庭人口数,我们会发现每个家庭的茶园总面积,也存在显著差异。

表2 N村各自然寨人均茶园面积统计 (单位:亩)

从表3中发现,N村仅2户没有茶园。据JFY讲述,他们均为六十多岁的单身汉,常年依靠政府救济粮生活。另外645户家庭皆拥有茶园。其中,5~20亩茶园的户数最多,达565户,占比87.33%。鉴于N村绝大部分家庭皆拥有数量不等的茶园,笔者将其称为家庭茶园。

表3 村民家庭茶园面积统计

二、家庭茶园的社会基础

N村家庭茶园发展至今,已有一定规模,并形成一条完整的茶产业链,成为当地经济体系的重要组成部分。英国著名学者波兰尼曾说过:“经济体系从原则上说,是嵌入在社会关系之中的。”[4]

(一)历史记忆:神仙识茶与村民护茶

该村茶叶历史悠久,但史无确载。2018年8月,村民CJH给笔者讲述一个与此相关的传说故事,叙述曾有老仙人见到本村有茶山,就给一村民介绍茶叶属性、用法和功效等知识,并带村民到对面山上摘茶泡水。后来在这个村民的示范引领下,全寨村民都掌握识茶、泡茶、喝茶和种茶等技能。③

此后,村民不仅大规模种茶,而且也成为村民日常的必需品,并完成从药物到食物的飞跃。村民平时将茶叶采摘回来之后,将其炒干煮熟,外出时就带着作为干粮。此举确实给村民带来诸多便利,但也因此导致一定负担。“村民将茶叶加工成干粮后,给官府上粮时,将其带在身上,以便长途行走中充饥。一次,一帮村民集体到今贵定县C镇上粮,等待称粮的间隙,拿出茶叶嚼着吃。官差好奇,问他们嚼着吃的是什么东西?村民如实相告,并应官差请求,分些茶叶给他尝。官差尝后发现好吃。于是,向上级报告,当上级知道后,为确保自己日后能长期吃到如此美味的茶叶。允准村民的粮税改为茶税。”④用自然生长的茶叶替代亲自耕种的粮食税,无形中增加了村民的粮食收成。但好景不长,一些庸官昏吏为谋私利,要求村民既上茶税又上粮税。此举加重了村民的税赋负担。为此,在头人雷阿虎带领下,开会商议,决定用开水烫死茶树。第二年上交茶税时,向官府报告:前一年冬天凝冻太大,茶树全部被冻死,无法再上交茶税。后来,县太爷亲自到N村勘查,发现确实如此。于是上报朝廷,乾隆皇帝知道后,下诏取消茶税,并拨付银两恢复茶园。该诏书被镌刻在石碑上,至今仍竖立在N村关口寨中,当地村民将其称为“贡茶碑”。

上述一虚一实两个故事,在N村内广泛流传。村民每次向外来者讲述这些故事的过程,其实就是一次巩固N村茶叶缘起、发展历史的过程。这种共同的历史记忆实践,“不是单纯地把过去作为产生于时间层面上的、对社会进行定向和控制的工具,而且还通过指涉过去获得有关自我定义的各种因素并为未来的期望和行动目标找到支撑点。”[5]

(二)熟人社会中的“换工”机制

N村的家庭茶园,以传统小农生产方式建成。这种传统小农生产方式具有两方面内涵:第一,村民之间互助合作;第二,村民个体勤劳苦干。村民之间的互助合作,主要发生在茶园建设初期。在刚开始建设家庭茶园时,村民一般是每年农历十月到次年二月间进行。据CGX讲述,在20世纪60年代出生的那一批村民,在1988年时正年轻力壮,从而也就成为开挖茶园的主力。由于茶园都是从林地、山坡和荒地中挖出来的,工作量特别大,单一家庭或者单个村民难以完成。于是,N村各村寨的村民就采取合作的方式。当然,这种方式是自由组合,可以两户村民合作,也可以多户村民合作。据N村现任村支书JFY讲述,自己家庭共四口人,父亲在外工作,自己当时仅10岁左右,跟着母亲和妹妹自家。根本无法胜任挖茶园的高强度劳动,于是母亲就和邻居们合作,经过多年合作之后,才为家里挖出一定面积的茶园。

而当村民的家庭茶园建设到一定规模时,茶园劳作的性质,由早期以开荒为主,转变为以茶园管理为主、建设茶园为辅的阶段。劳作性质的变化,导致对劳动力的要求也发生变化。原先处于弱势地位的妇女和儿童,此时成为家庭茶园中的主要劳动力。这种变化导致村民在建设家庭茶园过程中由互助合作逐渐转化为单一家庭的勤劳苦干。

N村家庭茶园的建设实践告诉我们,建立在熟人社会之上的互惠准则,是家庭茶园得以建成的主要社会基础。当这种互惠准则随着家庭茶园对劳动力要求的变化而发生变化时,N村村民则主要依靠自己的勤劳苦干来管理已有的茶园,并不断建设新的茶园。正如缪尔达尔所言:“资本和技术绝不是限制农业进步的仅有的因素。劳动者的努力勤勉大概是更为关键的变量。然而,劳动者的行为应该在社会和制度背景中,即在营养、健康和体力的标准下、缺乏努力工作的激励因素中加以理解。”[6]

(三)地方政府的引导与陪伴成长

1971年,黔南布依族苗族自治州(以下简称黔南州)组织州内农技干部等赴安徽省参观考察,主要学习茶叶生产经验。“回来后,黔南州各县市都掀起了创办集体茶场的热潮,作为历史名茶的产地,贵定县成立当时以云雾区YW公社⑥为主体的云雾茶场。”[7]到1978年,云雾茶场的面积扩大到120亩,再经过10年的发展,到1988年时,茶场面积达到350亩。[8]

GGH和JLS两人被派来负责云雾茶场的建设与管理工作。在他们的精心建设和管理下,云雾茶场运转良好。N村村民在每年的采茶季节,可通过为茶场采茶获取一定的经济收益。发展到后来,云雾茶场甚至允许N村村民采摘茶青自主去市场上出售。更为关键的是,茶场不间断地培育茶种,为后续的家庭茶园建设储备了丰富的茶树种质资源。

在15年的集体茶场建设和经营过程中,不仅培育出相当数量的茶树种质资源,而且积累了一套完整的茶园建设和茶树种植经验。从1988年开始,地方政府在N村大力发展茶叶经济。主要从如下三个方面开展相关工作:第一,给予技术支持。与之前的野生茶、园界茶相比,规模和技术是茶叶经济的核心要素。为此,贵定县政府专门派GGH、LJS两位农艺师进驻到N村,与该村于1987年成立的青年科技服务站对接,主要为村民讲解大规模种茶的必要性以及相关的技术要求。第二,帮助购买茶苗。当村民种茶的积极性被调动起来,并掌握一定种茶技术之后,虽然只有30%的村民开始种茶,但是云雾茶场原先培育的茶种仍然不能满足需求。贵定县派LJS专门到福建省福鼎市采购茶种。据N村CGF讲述,第一批共采购两万六千多斤茶种,然后以平价销售给N村村民。后续不足者同样由贵定县政府从都匀、惠水等地帮助购买。第三,提供经济补助。由于茶树需要三年之后才能产生经济收益,所以1988年种植茶树的部分村民,到第二年就开始将茶树拔掉,将茶园全部用于种玉米。地方政府了解到这种情况后,决定给已经种茶的村民以经济补助。补助持续三年后,第一批挖茶园栽种茶树的那些村民家庭,都已经在市场上卖茶叶获取经济收益。“隔三年以后,之前种茶的那些村民,已经将炒好的茶叶拿到市场上去销售,当时的价格是20元/斤。其他没种茶树的村民,看到这种情况,自然也就动了挖茶园种茶树的念头。就是这样,从这一年开始,村里逐渐有更多的村民来挖茶园。”⑦

N村过去30年家庭茶园的建设、管理,以及与市场对接的产业化过程,其实就是地方政府对其进行引导和陪伴成长的过程。地方政府对一个村庄的家庭茶园持续30年不间断的引导和陪伴成长过程,一方面表征出地方政府在种植业的低端,严格秉承“安全第一”的生存伦理逻辑;另一方面,表征出地方政府是将这种引导和陪伴过程,作为村民在发展主义话语下,通过规模化、产业化参与市场、实现经济增收的前提。总而言之,地方政府在发展地方经济、助推产业化过程中,并没有“强行将农户土地等资源的经营权、收益权‘流转’,而误入不顾中国国情,不讲市场公平机理的‘发展陷阱’。”[9]

三、家庭茶园的理论意涵

截至2018年,N村的家庭茶园面积已达到11,220亩。在此基础上,N村内不仅建立97家茶叶加工厂,而且涌现出一批茶叶经纪人。一方面,通过各种方式、渠道向省内外茶叶市场推销N村的茶叶,另一方面,与茶商合作,在省内外茶叶市场上设立云雾贡茶专卖店和联系点。从这个角度来看,N村在家庭茶园的基础上,已形成一条完整的茶产业链。质言之,处于产业链中的N村村民,皆因此获得显著地经济收益。社会各界也已经注意到这一点,各种与之相关的研究成果、调研报告和新闻报道,皆通过各自的方式凸显N村家庭茶园的经济效益。

诚然,我们应承认家庭茶园给N村民带来的显著经济收益。但是冷静下来,更应该对其30年的发展过程进行理论层面的思考和阐释。

(一)家庭生计“安全第一”基础上的利润诉求

对于N村民来说,利用山林、荒坡建设茶园,以种植茶树,发展茶叶经济,是一种与之前主要依靠种植水稻、玉米生活完全相异的经济生活。因而,村民内部早就确立三方面基本准则,以确保实现村民家庭生计“安全第一”的生存伦理诉求。

首先,所有村民家庭皆可在村域范围内,按照一定的规则建设属于自己家庭的茶园。当家庭茶园建设到一定规模的时候,以确保每家每户都能从茶园中获取稳定的经济收益。当然,可能每个家庭劳动力数量不同,或者每个村民的勤勉程度有差异,从而导致每个家庭的茶园面积存在结构性差异。

其次,严格制定茶园占地原则。除中寨之外的11个自然寨,在1981年时,就将林地、山地和荒坡分到各家各户。所以,这11个自然寨的村民就只能在属于自己家庭的林地、山地和荒坡上建设家庭茶园。而中寨当时未将林地、山地和荒坡分配到各家各户。为避免中寨村民内部大肆圈占土地的情况,因而中寨各村民小组经过商议,确定两条基本原则:一是实行限额占地原则,不能一次性大面积的占有。“一般是一次性占地不超过10丈或者20丈,在这个范围内,你可以自由去挖。”⑧二是实行“从底到顶”的原则。若张三家在山脚占有10丈宽的地,那么,这10丈宽的地从山脚到山顶都归张三家所有,但不能翻过山头。通过上述原则,可以确保N村的家园不至于出现不均衡性分布。

最后,村民有自由决定自家茶园流向的权力。据村民CGF讲述,N村内从来没有村民将自己家庭的茶园承包或卖给别人。即使是每年的春茶采摘季节,家里人手不够的时候,也是花钱从周边村庄或云雾镇请人帮忙。部分村民外出打工时,自家茶园委托邻居或亲戚管理。在此期间,茶园产出归管理者所有。主人回来后,管理者无条件归还茶园。这种权力,可避免N村家庭茶园收益外溢,最大程度地将茶园收益由该村村民分享。

N村村民在建设家庭茶园过程中,确实严格遵循着家庭生计“安全第一”的生存伦理,并促发每户村民有一定收益,不至于导致村庄内部的社会阶层分化,拆解原有的社会基础。

(二)严格秉承互惠准则

互惠准则,既是人类学研究中的一种重要范式,也是道义经济的核心内容。不仅适用于部落社会中,对现代社会也有较强的解释力。它贯穿在民众日常生活之中。一方面,“互惠准则是传统社会中友谊和同盟得以建立的基础。”[10]另一方面,也“体现为一种道义性的再分配机制”[11]。

就N村家庭茶园的建设及与之相关的产业化而言,互惠准则主要体现在两方面:一是茶园开设初期,村民充分发挥村庄内部的“换工”机制。对于部分缺乏强壮劳动力或少劳力家庭来说,互惠性的“换工”机制,是确保其家庭能顺利开垦出茶园的基本保障。正是通过这种方式,导致N村绝大部分村民家庭都能开垦出一定面积的茶园。当然,并非所有村民家庭的茶园面积皆相同。这种情况主要是由村民家庭劳动力的质量、数量,以及村民个人的勤勉程度决定。二是茶园基本建成并投产阶段。部分村民家庭因外出打工或离开村庄,暂时无法管理和经营茶园,但又不愿将茶园卖给别人,或流转给外来公司或个人。于是,委托邻居亲戚代管。一方面,代管者在此期间能获得相应经济收益;另一方面,确保茶园主人不会因不可抗因素失去茶园。

贯穿于N村家庭茶园建设和管理过程中的互惠准则,首先确保每户都能建设茶园。同时,也可避免因出售或流转导致村内茶园面积分布的结构性失衡,确保村内社会阶层不出现新的分化。更关键的是,还可避免茶园经济收益外溢。这两方面特征,充分保障全体村民家庭茶园经济收益权的实现,每个家庭都能因此获取相应经济收益。通俗地说,这种互惠准则不是一种道义性的再分配机制,而是一种道义性的共同发展机制。

(三)地方政府的引导和陪伴成长机制

在家庭茶园建设初期,一方面,地方政府积极动员引导村民,让他们意识到茶园之于自己的价值和意义;另一方面,从外地购买茶苗平价销售给村民,为村民免去与市场打交道的麻烦。这些举动,可在一定程度上视为道义经济理论框架的延伸性发展。客观避免由发展主义话语导致的市场经济侵蚀N村村民建设家庭茶园的积极性。

在家庭茶园及与之相关的产业化过程中,地方政府对于自身的定位非常明确,并且在30年的时间里一以贯之。地方政府的这种角色定位,不仅没有消弭道义经济的理论意涵,而且在一定程度上赋予其更加丰富的内容,培育起村民应对来自发展主义话语下市场挑战的能力。更为关键的是,地方政府与N村村民之间的关系,在过去30年里一直呈良性发展状态。

四、小结:发展型道义经济

本研究对N村家庭茶园进行的发展型道义经济分析,建立在J.斯科特(James Scott)对东南亚农民道义经济(the moral economy)以及发展主义话语的基础之上。斯科特对东南亚社会的深入田野调查,呈现出“安全第一”的生存伦理对农民行为抉择的决定性作用的理论图景,而发展主义话语则强调农民在其理论框架下的适应性问题。两种理论内涵的二元对立,实质彰显了是否将公正考虑在内。就N村家庭茶园30年的实践过程来说,公正应取决于村民、地方政府、茶叶种植环境以及市场间的互惠,这是他们既严守生存伦理原则,又追求经济利益的基础。

首先,村庄传统文化资源和自然资源的共享共管机制。村庄在历史发展过程中形成的传统文化,如关于茶叶的历史记忆,成为激发村民建设家庭茶园热情的重要社会基础。“换工”机制,在家庭茶园建设初期,是村民应对高强度劳动的相互依赖和鼓励机制。更为重要的是,作为村域范围内自然资源的林地、荒山、坡地等,不仅是村民建设家庭茶园的重要空间基础,而且是彰显村民共享村域自然资源的物质载体。这两方面机制,不仅赋予村民自主生产、生活的权力,而且也赋予其自主决定家庭茶园流向的权力。

其次,新型“政-村”关系建构机制。在N村家庭茶园建设初期,地方政府将自己定义为引导者的角色,通过集体茶园示范、积极传授种植技术、给予经济补贴、帮其购买茶苗等方式,在潜移默化中让村民愿意建设家庭茶园,并积极付诸行动。当家庭茶园建设到一定规模时,地方政府转变为陪伴成长的角色,即通过打造区域茶叶公共品牌、积极提升茶叶公共品牌的市场知名的方式,并使其成为一个具有合法性和竞争力的市场主体。一方面,以此激发N村村民建设、管理家庭茶园的积极性;另一方面,培育N村村民对接发展主义话语主导的现代市场的能力。N村村民不仅在村内建立茶青加工厂,而且从外部引入现代化的炒茶设备。更为重要的是,他们主动走出村庄,进入到龙里、贵定、贵阳、上海等大中城市寻找成品茶叶的销售市场。

诚然,在N村家庭茶园建设的不同阶段,地方政府对其自身角色定位适当,既没有“出卖”建基于“安全第一”生存伦理之上的传统小农经济,也没有完全投向发展主义话语的怀抱,而是在两者之间牵线搭桥,促使他们慢慢地靠拢。不仅彰显出地方政府行政理念的转变,而且也借机建构出一种新型的“政-村”关系。

N村村民建设、经营家庭茶园的30年实践证明,发展主义话语与传统小农道义经济话语并不是天然的敌对关系,他们在既有发展主义视野、又懂得传统小农道义经济的第三方撮合下,是可以实现融合的。此种融合的理论,可为当前的精准扶贫、乡村振兴以及乡村社会的重建,提供另一个角度的思考和可能:开启以村域范围原有资源为依托、以村庄民众为主体,地方政府和相关职能部门为其提供相应支持或搭建相应展示平台,最终实现全体村民人人参与、人人受益的乡村经济发展之路。

注 释:

①2019年3月1日,贵定县云雾镇N村村民CGF通过电话提供。

②2018年8月12日,N村现任村支书JFY在接受孙兆霞访谈时表示,全村共有1.4万亩左右的茶园。

③2018年8月6日,陈斌访贵定县云雾镇N村村民CJH。

④2018年8月11日,孙兆霞、路红艳访贵定县云雾镇N村村民CGX。

⑤大致相当于今云雾镇地域范围。

⑥今N村。云雾茶场即位于N村中,2018年,笔者在N村田野调查时了解到,此茶场仍存在,面积已达到1000亩,其主要为黔南、黔中地区的新建茶园培育贵定NW茶树种质资源。

⑦2018年8月12日上午,孙兆霞访贵定县云雾镇N村JFY。

⑧2018年8月11日下午,孙兆霞、路红艳访贵定县云雾镇N村民CGX。