护士主导的管理模式在心力衰竭患者院外管理中的应用效果▲

蓝春晗 邱小芩 金献萍 姜晓冬 刘 伶 许能文 李金莲 肖 熙 沈 茂 李金华

(广西壮族自治区人民医院1 心血管内科,2 护理部,南宁市 530021,电子邮箱:181985609@qq.com)

心力衰竭是多种心血管疾病的终末阶段,主要表现为呼吸困难、疲乏和液体潴留等,其发病率、再住院率和死亡率居高不下,已成为全球瞩目的公共卫生问题之一[1-2]。虽然针对性的治疗可有效缓解患者的心力衰竭症状,但出院后的转归仍不尽如人意,出院后2~3个月内再住院率高达30%,严重威胁患者健康,耗费巨大医疗资源[3]。有研究显示,对心力衰竭患者实施延续性管理,能降低死亡率,减少住院次数,改善生活质量[4-5]。在疾病的管理过程中,护士与患者接触最为密切,对患者的病情、心理、社会支持等了解最全面、最深入。而随着护理学科日益发展成熟,专业性越来越得到认可与重视,以护士为主导的临床管理方案的有效性,在国内外多个医学学科上得到实证[6-8]。为更好地对患者实施院外管理,改善患者预后,我科进行了以护士为主导的心力衰竭管理模式的探索与实践,取得了较好的效果,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取2017年4月至2018年4月在我院心血管内科住院的150例心力衰竭患者作为研究对象。纳入标准:(1)年龄18~70周岁;(2)符合《中国心力衰竭诊断和治疗指南2014》[1]中心力衰竭的诊断标准;(3)纽约心脏协会(New York Heart Association,NYHA)心功能分级为Ⅱ~Ⅳ级;(4)患者或家属至少有1部智能手机,并可熟练地操作该手机;(5)患者知情同意并愿意配合使用手机APP。排除标准:(1)精神异常,不愿合作者;(2)蒙特利尔认知评估量表(Montreal Cognitive Assessment,MoCA)[9]得分<26分的患者;(3)有严重的听力、视力损害;(4)合并肿瘤或其他任何可能使随访或研究复杂化的严重疾病;(5)因全身性疾病或酗酒导致的继发性心力衰竭;(6)有活动障碍,不能进行6 min步行试验的患者。剔除标准:(1)不愿坚持随访,中途要求退出研究的患者;(2)因搬家、出差或其他因素导致研究过程中离开本地的患者;(3)研究过程中出现其他重大疾患或意外事故而无法坚持的患者。按随机数字表法将患者分为观察组和对照组,各75例,但研究过程中观察组脱落13例,对照组脱落4例。两组完成研究的患者一般资料差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性,见表1。本研究的计划和实施均符合广西壮族自治区人民医院伦理委员会的要求,已经通过医院医学伦理委员会的伦理审核。实施过程严格遵循知情同意原则,干预前与患者签署知情同意书,严格遵守保密原则。

表1 两组患者一般资料的比较

组别nNYHA分级(n)ⅡⅢⅣ合并症(n)无1种2~3种病程(n)1年2~5年>5年观察组62830247163974312对照组719362617203414498 t/χ2/z值-0.184-0.805-1.705P值0.8540.4210.088

1.2 研究方法 两组患者在住院期间,责任护士均根据心力衰竭护理常规对患者进行饮食及运动指导、心理护理及健康教育等,出院前对患者及家属进行健康宣教,内容包括:(1)体质量、血压、静息心率、尿量等的监测方法;(2)心力衰竭的基本症状和体征,心力衰竭加重的表现及应对措施;(3)药物知识,强调坚持服药的重要性;(4)日常生活注意事项,如避免过度劳累和体力劳动、预防呼吸道感染等;(5)获取医疗救助的途径,包括拨打我科室电话咨询、向经治医生咨询、到心力衰竭门诊就诊。两组患者出院后均接受每月1次的常规电话随访,定期心血管内科门诊随诊,参加定期举办的健康教育讲座和病友会等。观察组在此基础上采用以护士为主导的管理模式进行院外管理,具体措施如下。

1.2.1 组建研究团队:研究团队由心血管疾病主任护师1名、主管护师4名、心血管疾病副主任医师1名、营养师1名、心理科医生1名和信息技术人员1名组成。4名主管护师均为本科及以上学历,具有5年以上心血管内科护理工作经验,接受过相关进修学习或专业培训,具有丰富扎实的专业知识、良好的沟通协调能力和语言表达能力。实施该管理模式前对护士进行同质化培训。

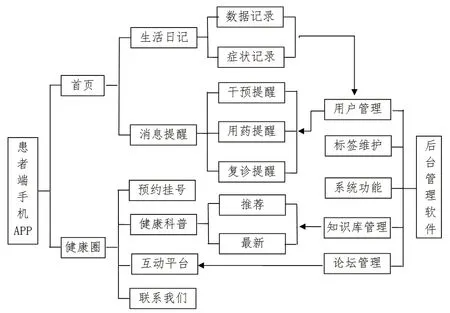

1.2.2 开发“心管家”APP系统:结合《中国心力衰竭诊断和治疗指南2014》[1]和专家建议,与软件公司共同开发“心管家”APP系统,包含患者端手机APP和后台管理系统,并通过可用性评价。系统结构及主要模块如图1。

图1 “心管家”移动医疗系统示意图

1.2.3 制定院外管理清单:参考心力衰竭指南[1]和文献[5,10-11]制定心力衰竭患者院外管理清单,并经心血管疾病主任医师和主任护师各1名审阅,内容包括(1)社会人口学信息;(2)疾病信息;(3)各项监测指标的目标值与预警值;(4)药物调整策略;(5)每日钠水的摄入量;(6)膳食方案;(7)护理干预记录。

1.2.4 制订护理指引:为指导和规范护士的工作,制定心力衰竭患者院外管理护理指引,并培训研究团队的护士,护理指引的内容包括:(1)“心管家”APP的操作流程;(2)心力衰竭疾病知识,包括心力衰竭的定义、病因、诱因、临床表现、药物知识和治疗等;(3)心力衰竭管理的内容,包括心率管理、症状管理和生活方式干预等;(4)心力衰竭管理的流程,包括出院计划的制定、管理清单的建立、预警事件的分类与处理等。

1.2.5 出院前干预:(1)出院前1 d,护士指导患者在手机上下载 “心管家”APP,不会使用智能手机的患者则指导其照顾者在手机上下载 APP。指导患者或照顾者如何操作APP,并提供简单易懂的操作视频,确保每位患者或照顾者均能独立、熟练地完成各个模块的填写及操作。(2)出院前1 d,研究团队对患者进行综合评估,制定患者的出院计划,建立个人院外管理清单,并告知患者。护士在后台对患者信息进行相应的设置,定制患者管理方案,生成患者标签(包括疾病标签、危险因素标签、药物标签)及生活日记监测内容。

1.2.6 院外双向预警干预:心力衰竭指南[1]指出,心力衰竭患者院外监测项目应包括症状、体重、血压和心率。因此,本研究将预警事件分为两类,一类事件为心力衰竭加重的症状和/或体征,包括体质量增加(3 d内增加2 kg以上),水肿再现或加重,疲乏、呼吸困难加重,活动耐量下降;二类事件为出现血压、脉搏变化,变化范围未在设置的范围内。患者每日将体质量、尿量、血压、心率和症状等记录在“心管家”APP的生活日记上,护士下午3点登录后台管理软件查看患者自我监测指标的结果。当出现预警事件时,后台管理软件将发送提醒至患者手机APP,出现一类事件、二类事件时提醒患者控制钠水摄入并获取医疗救助。同时,后台管理平台弹出预警窗口,护士查看APP上的生活日记后,根据院外管理清单和护理指引,进行电话干预。对于一类预警事件,护士先评估患者有无呼吸道感染、过度劳累等诱发因素,观察患者活动受限、呼吸困难的程度及采取的体位、生活自理能力、饮食、摄水摄盐量、尿量、下肢水肿程度、睡眠、心理-社会状况等,根据评估结果制定干预措施,包括告知患者调整药物治疗方法、低钠饮食、限制摄水量、饮食补钾方法,指导患者采取正确的体位,给予心理支持,发送相应健康科普文章至患者APP,并追踪、评价干预效果,若无缓解则督促患者及时到心血管内科门诊就诊。对于二类事件,评估患者有无头晕、心悸等症状,告知调整药物治疗方法,并追踪患者指标变化。干预过程如遇到问题须立即向医生及团队成员反馈,将集体讨论后的疾病管理方案告知患者。护士做好预警事件干预与追踪的记录,每2周汇总患者血压、心率等监测数据,整理患者症状体征资料,以便医生参考调整治疗药物。

1.2.7 个体化信息支持:研究团队成员编辑健康知识库短文,内容涵盖心力衰竭管理,并经心血管专科的主任医师和主任护师各1名审阅。健康知识库内容定期更新,文字描述尽可能亲切、通俗、易懂,多采用视频和音频的方式,兼顾科学性与趣味性。健康知识库文章按时间顺序发布至APP的“最新”板块,并对文章进行分类,按疾病种类、危险因素、药物种类设置标签,与患者标签匹配的文章自动推送至患者手机APP“推荐”模块。

1.2.8 质量控制:团队成员定期参加心血管内科业务学习;定期召开小组会议,总结工作,梳理管理流程,动态调整管理方案;管理清单、护理指引、科普文章等材料均由心血管内科主任医师和主任护师各1名审核通过;每月不定期检查管理落实程度、患者资料记录情况、护士工作质量等,找出存在的问题,集体讨论分析后提出整改措施,持续改进管理质量。

1.3 效果评价 (1)自我管理能力和生活质量:分别于干预前和干预后3个月、6个月、1年后,采用心力衰竭自我护理指数量表[12]和明尼苏达心力衰竭生活质量调查表[1]分别评价两组患者自我管理能力和生活质量。两个量表的Cronbach α系数分别为0.881和0.836。心力衰竭自我护理指数量表总分为300分,得分越高,表明患者的自我管理能力越好;明尼苏达心力衰竭生活质量调查表总分为105分,得分越低表明生活质量越好。(2)6 min步行距离:分别于干预前和干预后3个月、6个月、1年后测量患者6 min步行距离,要求患者在平直走廊里尽快行走,测定6 min的步行距离。(3)主要心脏不良事件及无不良事件生存情况:干预1年后统计,主要心脏不良事件是指因心力衰竭加重再住院或因心力衰竭而致的全因死亡。

1.4 统计学分析 采用SPSS 22.0软件进行统计学分析。计量资料以(x±s)表示,组间比较采用t检验;重复测量资料比较采用重复测量方差分析;计数资料以例数(百分比)表示,组间比较采用χ2检验;绘制两组患者无不良事件生存曲线。以P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 观察组患者预警事件情况 项目实施1年内,观察组患者出现预警事件56例,共74例次,其中一类预警54例次(体质量预警25例次,症状预警29例次);二类预警20例次(血压预警8例次,心率预警12例次),有1例患者出现严重心动过缓,护士指导患者立即入院就诊,行心电图检查显示Ⅱ°二型房室传导阻滞,最终行永久起搏器置入术。项目实施1年内,观察组患者居家调整利尿剂、血管紧张素转化酶抑制剂或血管紧张受体拮抗剂、β受体阻滞剂等药物用法用量48例次。

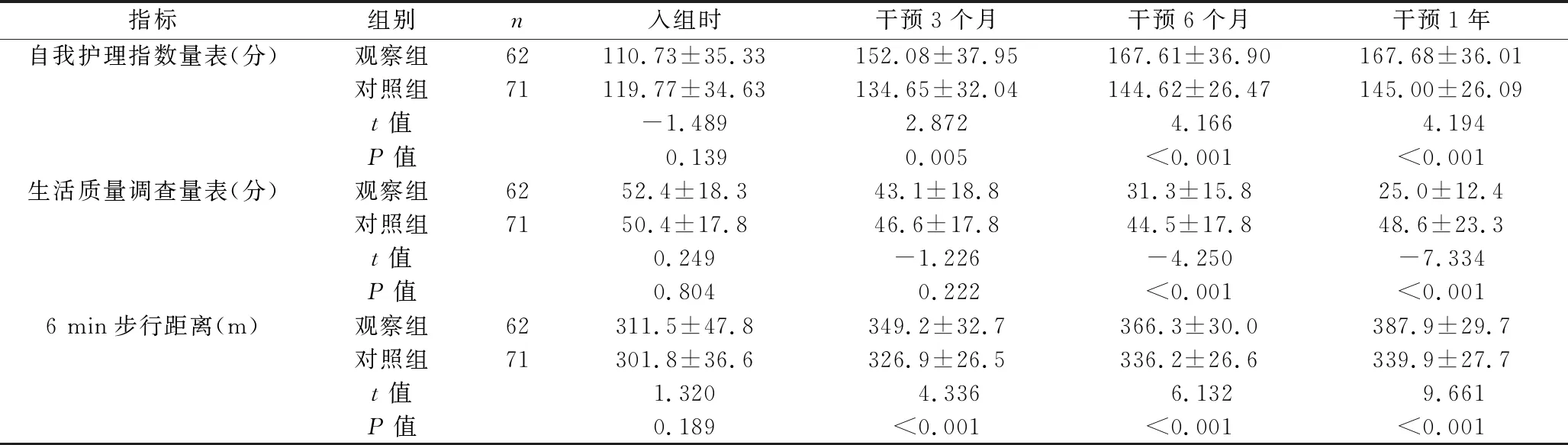

2.2 两组患者干预前后自我管理能力、生活质量及6 min步行距离的比较 两组患者的自我护理指数量表、生活质量调查量表评分及6 min步行距离比较差异均具有统计学意义(F组间=8.404、10.803、24.916,均P组间<0.001,),干预后6个月及1年后观察组患者自我护理指数量表评分及6 min步行距离均高于或长于对照组,生活质量调查量表得分低于对照组(均P<0.05);两组患者自我护理指数量表、生活质量调查量表评分及6 min步行距离均具有随时间变化的趋势(F时间=46.340、73.648、564.310,P时间=0.005、0.002、0.001),分组与时间具有交互作用(F交互=6.976、31.132、125.009,均P交互<0.001)。见表2。

表2 两组患者干预前后自我护理指数量表、生活质量调查量表评分及6 min步行距离的比较(x±s)

2.3 两组患者主要心脏不良事件发生率、无不良事件生存率比较 干预1年后,两组全因死亡率比较差异无统计学意义(P>0.05);观察组因心力衰竭再入院率低于对照组(P<0.05)。见表3。观察组总体无不良事件生存率高于对照组(χ2=8.912,P=0.003),见图2。

表3 两组患者心脏不良事件发生率的比较[n(%)]

图2 两组无不良事件生存曲线

3 讨 论

3.1 护士主导心力衰竭患者院外管理的必要性与可行性 心力衰竭是一种复杂的慢性、不可治愈性疾病,长期的综合管理可改善患者的生活质量、延缓疾病恶化、降低再住院率[13]。然而,我国心力衰竭管理仍未规范及合理化,心力衰竭患者的管理意识及水平普遍较低[14]。传统医疗模式以大医院为中心,医生的工作重心主要是对住院心力衰竭患者进行干预。门诊诊疗过程中,由于时间有限,医患交流少,疾病管理的效果不佳。我国社区卫生机构整体水平仍比较低,无法为患者提供长期、有效的院外管理[15-16],以上诸多原因造成医疗卫生服务碎片化,对患者的疾病结局造成不良影响。《全国护理事业发展规划(2016-2020年)》中提出要为出院患者提供形式多样的延续性护理服务,将护理服务延伸至社区、家庭[17]。随着护理专业发展日趋成熟,护士的角色与功能得到拓展,护士主导的延续性管理模式已被引入患者出院后的健康管理[18],并在伤口造口[16]、糖尿病[19]等多个领域发挥着积极有效的作用。护士主导的心力衰竭患者管理在国外已得到较好的发展,如英国心力衰竭专科护士主导协调的一个跨学科团队,为患者提供优质的院外管理[16];Comín-Colet等[20]研究发现以专科护士为主导的远程医疗模式可以改善心力衰竭患者的预后。我国虽有对心力衰竭患者院外管理模式的探索[21-22],但鲜有以专科护士为主导的尝试。本研究以指南为导向,以团队协作对患者的综合评估为基础,构建院外管理方案,护士依托移动医疗系统,对患者的监测指标进行审核、分析,针对预警事件进行护理评估,制订计划,采取相应决策进行护理干预,并追踪、评价干预效果,同时予患者个体化信息支持,主导院外管理全程,具有科学性、可行性和创新性。

3.2 护士主导的管理模式可提高心力衰竭患者的自我管理能力 缺乏自我管理的知识和技巧是心力衰竭患者反复住院的重要原因之一[13]。由于心力衰竭患者病情复杂,多数为中老年人,学习能力有限,住院期间的健康教育难以让患者完全掌握自我管理的方法。本研究对两组患者均给予定期电话随访和健康讲座,一定程度上提高了患者的自我管理能力,而观察组患者在此基础上,依托“心管家”APP,让患者每天记录生活日记,关注自身各项指标的变化,养成自我监测病情的习惯。此外,系统提醒按时服药,患者可通过互动平台与病友互相交流和支持,采用多种方式充分调动患者自我管理的积极性。结果显示,两组患者的自我管理能力均有提升,但观察组在干预后3个月、6个月、1年的自我管理能力优于对照组(P<0.05)。提示护士主导的管理模式可提高心力衰竭患者的自我管理能力,这与董忻悦等[23]、Foster[24]的研究结果相似。随着研究的深入开展,我们将不断完善和更新健康知识库,对患者和健康科普知识进行标签化管理,相同标签的文章与患者自动匹配,让患者浏览到有针对性的文章,满足患者的需求,达到个体化信息支持的目的,从而进一步提高患者的自我管理能力。

3.3 护士主导的管理模式可改善心力衰竭患者的心功能 心力衰竭患者在院外仍需坚持药物治疗,根据症状、体质量、心率以及血压变化等调整基础药物的剂量[1,13],而生活方式干预、健康教育和患者自我管理等对提高患者的生活质量、延缓疾病的恶化、改善预后均具有重要意义[1,13]。本研究中观察组患者通过APP上传的每日自我监测指标的结果,出现预警事件时,系统即时提醒患者采取初步措施,同时护士在后台管理平台也会接收到预警,及时发现患者病情变化,根据院外管理清单及护理指引,对患者进行电话干预,并推送相关健康科普知识,远程指导患者采取相应措施,必要时让患者到门诊或住院进一步治疗。结果显示,干预后观察组患者6 min步行距离改善优于对照组,表明护士主导的管理模式可改善患者心功能,相关结果优于徐南娇等[21]、严莉等[22]的研究结果。原因可能为护士主导的管理模式更能激发护士管理的热情,双向预警干预可以更早地发现病情变化并给予干预,从而减少心力衰竭发作的概率,降低再入院率,改善预后。但本研究结果也显示,观察组患者全因死亡率稍低于对照组,但差异无统计学意义(P>0.05),提示该模式对患者远期预后的影响尚不明确,与徐南娇等[21]的结果不一致,这可能与入组患者病情不同有关,也可能与本研究观察时间较短有关。在今后的研究中,我们将扩大样本量,延长随访时间,进一步验证该模式对慢性心力衰竭患者的远期效果。

综上所述,以护士为主导的管理模式,能够有效提高心力衰竭患者出院后的自我管理水平及生活质量,改善心功能,降低再入院率。