十月太阳历法对《黄帝内经》时脏相关理论体系构建的影响*

段阿里,鞠宝兆,孟晓媛,裴宇鹏

(辽宁中医药大学,辽宁 沈阳 110847)

《黄帝内经》在“天人合一”思想下所构建的五行时脏相关理论系统模型中,时间因素占据重要位置,其时间原理主要应用了五行干支学说和十月太阳历法[1],以春夏秋冬的递嬗为动力和节律,描绘出人与自然万物之间具有相同的阴阳消长和五行生克制化等规律,用以分析判断疾病的病因、病位、病性及转归。笔者站在《黄帝内经》原文的认知角度,从干支学说、十月太阳历法在原文中应用的痕迹、对其五行时脏相关理论构建的影响进行梳理,并通过发生学、分析与综合相结合的研究方法,参考哲学、考古学、历史学等学科研究成果,剖析十月太阳历法要素在《黄帝内经》时脏相关理论体系构建与方法论中的作用和影响。

1 十月太阳历法的理论渊薮及其特征

《黄帝内经》在构建人体生命科学理论体系中隐含运用了十二月太阳历法、太阴历法、阴阳合历、北斗历法、十月太阳历法5种干支历法,如:《灵枢·九宫八风》中运用其独有的北斗历法论证八风致病理论[2];《素问·六节藏象论篇》中运用十二月太阳历法以太阳回归年为背景将“候、气、岁、年”作为时间节点以确保与太阳周年视运动同步,通过“积气成闰”的方法,使每4年有一个366日的闰年,大凡《黄帝内经》中涉及到365之数表示人体腧穴数、溪谷数、肢节数都是此历法的应用;而《黄帝内经》在构建生命科学理论框架中广泛运用的阴阳五行理论和藏象理论,尤其是五行时脏相关理论则是以十月太阳历法为第一基石,用以说明五脏之气随时令变化而呈现的盛衰变化及五脏感邪发病的时间规律,其学说源于天文、奠定于历法,构筑了时空物一体、无线循环、终则有始、如环无端的时空观[3-5]。

十月太阳历法将一年360日分为五季,也称“五行”,每一季各72日,以冬至作为观测年日影变化的起点,将五季分别按照“木-火-土-金-水”循环排列,将每一季称为“一行”,意为随着时间的迁移,气候会不断往复的移行[6]。这种反应一年五季循环移行的规律正是五行相生的体现,也是当时社会人们对自然规律认识的体现。由此,五行相生相克理论也逐渐衍化出来。这一内容在《管子·五行》《淮南子·天文训》及《春秋繁露·五行相生》中均有表述痕迹,只是没有明确提出十月太阳历法而已,但其内容却完整的保存在彝族的天文历法经典《土鲁窦吉》之中[7]。

《管子·五行》曰:“日至,睹甲子,木行御,……七十二日而毕。睹丙子,火行御,……七十二日而毕。睹戊子,土行御,……七十二日而毕。睹庚子,金行御,……七十二日而毕。睹壬子,木行御,……七十二日而毕。”其正是为了使五行与时令相配,以冬至为起点,冬至之日为甲子日,为五行中木主时之初始,五行每行各主时72日,合计360日,加上五到六天过年日,恰为一个周年[8]。《淮南子·天文训》亦有类似论述:“壬午冬至,甲子受制,木用事,火烟青。七十二日,丙子受制,火用事,火烟赤。七十二日,戊子受制,土用事,火烟黄。七十二日,庚子受制,金用事,火烟白,七十二日。壬子受制,水用事,火烟黑,七十二日而岁终。”并提出:“甲子气燥浊,丙子气燥阳,戊子气湿浊,庚子气燥寒,壬子气清寒。”亦是将五时与五气相结合,将一年分为五季,与十月太阳历的五季分法相同[9]。还有《春秋繁露·五行相生》也采用此说,将五季之始固定的以冬至为准[10]。以上描述,虽未明言十月太阳历法,但种种表述均证明在中原大地上相当长的时期内,流传使用着十月太阳历法,既用于体现“因时行政”的历法月令,又体现出古人早已将五行系统与五时相结合来制定律法律令作为生活准则。

溯古追源,在《大戴礼记》中的《夏小正》可见十月太阳历法中将一年分为10个月的太阳历雏形,其被认为是关于时令记载的最早文献[11],它把天体运行、时令变化、动植物发育和相应的农事活动统一起来,分析它们的最佳对应关系,也就是后来《黄帝内经》中所体现的“天人合一”的重要思想。其之所以作为十月太阳历的最早文献,主要论据为:(1)《夏小正》的星象记载月份只有10个月,没有11月和12月的记载,而且每月太阳所行经的经度日行35°多,正表明它是将一年分为10个月;(2)从北斗斗柄指向看,《夏小正》记载的正月“县在下”,六月“正在上”,从下指到上指为5个月,由于一年四季斗建辰移是均匀的,斗柄由上指回到下指也应是5个月,这也说明《夏小正》使用的是十月太阳历;(3)《夏小正》描述五月物候与农历六月物候一致,七月午后又出现了农历八、九月才有的物候,如“秀雚苇”“寒蝉鸣”,九月物候同农历的十月底、十一月初物候相近,如“王始裘”,在十月开始全年最冷;(4)《夏小正》提到五月“时有养日(白昼最长,即夏至)”,十月“时有养夜(黑夜最长,即冬至)”,从夏至到冬至有5个月,从冬至到夏至也有5个月。合起来,一年正好是10个月,符合十月太阳历法特征[12]。

除此之外,十月太阳历法在彝族《土鲁窦吉》中论述最为完整。《土鲁窦吉》为彝族的河图洛书,其记载,十月历是以立杆观测日影的长短变化为依据确定的,仅以太阳回归年划分,以冬至为起点,日影从最长的冬至日到最短的夏至日,为前半年,共5个月,属阳主热;日影从最短的夏至日到最长的冬至日,为后半年,也是5个月,属阴主寒[13]。这里的阴阳、寒热变化可以重复论证,反复测量,作为历法标准。这就可以解释《素问·阴阳应象大论篇》中的“阴阳者,天地之道也,万物之纲纪,变化之父母,生杀之本始,神明之府也,治病必求于本”。

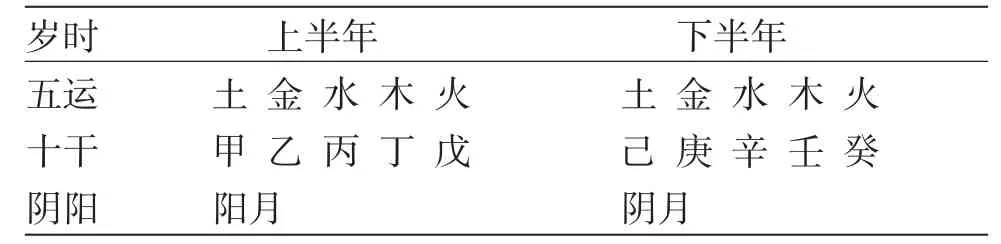

由此看出,十月太阳历法最大的特征即是每年从冬至之日开始算起,将一年360日分为10个月,也就是天干纪月,这10个月中连续两个月为一季,共五季,一季为72日,一月为36日,一旬为12日,也就是地支纪日,每年所余5~6日,用于冬至和夏至过大小年节,不计入每月划分。十月太阳历将冬至称为“阳旦”,夏至称为“阴旦”,上半年的5个月均为“阳月”,下半年5个月为“阴月”,五季分别为甲乙月、丙丁月、戊己月、庚辛月、壬癸月,其属性以此为木、火、土、金、水[14]。其中,只有第三节戊己月是由一个属阳月份和一个属阴月份组成的。如《素问·风论篇》云:“以春甲乙伤于风者为肝风,以夏丙丁伤于风者为心风,以季夏戊己伤于邪者为脾风,以秋庚辛中于邪者为肺风,以冬壬癸中于邪者为肾风。”这里的甲乙、丙丁、戊己、庚辛、壬癸十天干,就是十月太阳历天干纪月的典型实例[15],可参见十月太阳历中天干纪月配五行表。所以说,《黄帝内经》中大凡涉及五季、每季72日的原文就可视为十月太阳历法的应用。(见表1)

表1 十月太阳历中天干纪月配五行表

2 十月太阳历法在《黄帝内经》五行时脏相关理论中的应用

《黄帝内经》以五行学说作为中医时间医学理论框架,通过五行内配五脏、外配五时,从而形成一日五时的节律,也就是五行五脏主时节律,即将一昼夜划分为五个时间段,分别与五脏系统相配属,其内容主要体现在《素问·藏气法时论篇》中“合人形以法四时五行而治”,五脏之气的生克制化,取法于四时五行,这是藏象学的核心内容。五脏与五行、五时的配属关系在《黄帝内经》中并不一致,究其原因,在于每种配属关系在当下的社会变革年代中依据的干支历法理论不同,对一年季节划分的不同,势必造成五行主时的差异,从而形成不同形式的时脏相关理论[16]。凡是用一年10个月360日分成五季的说法即为十月太阳历法,在十月太阳历的影响下,增加了一个太阳回归年12个朔望月、二十四节气的天文节点,逐渐构建了十二月太阳历、阴阳合历和北斗历法。

2.1 《素问·阴阳类论篇》应用的是十月太阳历法中五行各治72日说 《素问·阴阳类论篇》主要体现五行各主72日说,其云:“春甲乙青,中主肝,治七十二日,是脉之主时,臣以其脏最贵。”该段虽只涉及肝脏一脏,但《素问·五藏生成论篇》云:“五藏之象,可以类推”,由此可推出心、脾、肺、肾四脏每脏各主72日,这正符合十月太阳历每季72日的说法。每脏主72日,一年360日,也符合十月太阳历一岁360日之数。这与运气学说应用的十二月太阳历法一个太阳回归年为365又1/4日、“候、气、时、岁”为时间节点的说法相比,显得不够精密严谨,但运气学说中将一岁分为五运五步、十干化五运的说法[17],可以说受到十月太阳历的影响,在五季对五行的时序影响下,增加了三阴三阳与六气相配属的六气理论,进而推测每年的节气变化对人体生理状态、病理状况的影响,预测疾病的发生和专归。可以说,十月太阳历是《黄帝内经》阴阳五行学说、时脏相关理论的基石。

2.2 《素问·藏气法时论篇》《素问·风论篇》应用的是十月太阳历法中天干纪月法 《素问·藏气法时论篇》主要体现五脏化生功能与五时五行的关系[18],其曰:“肝主春,足厥阴少阳主治。其日甲乙。肝苦急,急食甘以缓之。心主夏,手少阴太阳主治。其日丙丁。心苦缓,急食酸以收之。脾主长夏,足太阴阳明主治。其日戊己。脾苦湿,急食苦以燥之。肺主秋,手太阴阳明主治。其日庚辛。肺苦气上逆,急食苦以泄之。肾主冬,足少阴太阳主治。其日壬癸。肾苦燥,急食辛以润之,开腠理,致津液通气也。”在此经典条文中出现了十天干“甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸”,其以十天干作为五脏所主之时段用药循经之依据,这符合十月太阳历一年10个月,用十天干表达月序的规律;此条文将五行木火土金水与五脏相连,通于五季,正是五行时脏相关理论中的经典理论五时五脏论[19]。以五行论五季,这是也是符合十月太阳历的特征;此外,它将十天干,两两一组,甲乙、丙丁、戊己、庚辛、壬癸5组用以表达木火土金水五行,这是符合十月太阳历的第三个特征。根据这3个特征,可以推断《素问·藏气法时论篇》应用的是十月太阳历法的天干纪月法,用以说明五脏应五时,“肝病起于春、心病起于夏、脾病起于长夏、肺病起于秋、肾病起于冬”,并根据五脏与五时的关系判断五脏所苦的治疗,可参见五脏与时令关系及五脏所苦治疗表(见表2)。

表2 五脏与时令关系及五脏所苦治疗表

应用十月太阳历天干纪月法的还有《素问·风论篇》,其云:“以春甲乙伤于风者为肝风,以夏丙丁伤于风者为心风,以季夏戊己伤于邪者为脾风,以秋庚辛中于邪者为肺风,以冬壬癸中于邪者为肾风。”这正是十月太阳历天干纪月的实例,其中甲乙、丙丁、戊己、庚辛、壬癸十天干分别代表春、夏、长夏、秋、冬五季,绝非纪日。

2.3 《素问·六节藏象论篇》《素问·阴阳离合论篇》应用的是十月太阳历法中一年360日之说 《素问·六节藏象论篇》云:“天以六六为节,地以九九制会,天有十日,日六竟而周甲,甲六覆而终岁,三百六十日法也。”《素问·阴阳离合论篇》云:“天为阳,地为阴,日为阳,月为阴。大小月三百六十日成一岁,人亦应之。”都是将360之数作为一年,将一个太阳回归年减去尾数作为过年节后的360日,毫无疑问,这正式应用了十月太阳历法。此外,在《黄帝内经》中圣人“春夏养阳、秋冬养阴”的经典论断,虽在《黄帝内经》中没有做出明确解释,但其提出正是基于将一年分为阴阳两部分的十月太阳历法。太阳直射点从南回归线到北回归线,上半年自然界万物复苏到茂盛,天气逐渐变暖,人体随自然界而变,故要养阳养生发之气;太阳直射点从北回归线到南回归线,下半年自然界万物成熟到枯萎,天气逐渐变凉,故要养阴养血养五脏。所以“春夏养阳、秋冬养阴”的奥妙就在于养生之序首先要和于太阳之序[20]。

3 结语

一个太阳,两条天文线,中华先贤以此为基准,先后制定出了十月太阳历与十二月太阳历。从十月太阳历中,中华先贤抽象出了阴阳五行、天干地支。阴阳五行、天干地支奠定了中华文化的理论基础,奠定了中医文化的理论基础。《黄帝内经》基于“天人合一”思想构建自身时脏相关理论体系,其具体体现在干支历法知识要素渗透与运用上,尤其深受十月太阳历法的影响。十月太阳历法起源于夏商时期《夏小正》,历经先秦时期《管子·五行》,到西汉时期《淮南子·天文训》《春秋繁露·五行相生》逐渐形成,到彝族《土鲁窦吉》趋于完备,在抽象的哲学观与具体的知识、经验合流之后才得以发生,其中蕴含的天文律历要素主要包括天干纪月、一年360日、五行各治72日等说法,在其影响下形成了五行时脏相通的哲学观念、象数的思维方式、推类的逻辑方法,充分体现了中医学“天人相应”的整体观和系统论,将时序变化纳入其理论体系中,使之具备相应的属性,确立了中医学与时间的基本联系,反映出中医学理论体系的时间观念。