无芒雀麦种质资源农艺性状遗传多样性分析及综合评价

郭兴玉, 高 山, 高 阳, 徐安凯, 周艳春

(吉林省农业科学院草地与生态研究所, 吉林 公主岭 136100)

无芒雀麦(BromusinermisLeyss.)为禾本科雀麦属多年生植物,又名无芒草,禾萱草,光雀麦[1],作为一种长寿根茎型禾草,其寿命长达30年之久[2]。无芒雀麦因具有抗旱、耐寒、耐放牧、产量高、适口性好、营养价值高等优良特性,被誉为“禾草饲料之王”,是一种放牧和打草兼用的优良牧草[3-4]。目前,无芒雀麦已成为欧亚大陆干旱及寒冷地区的重要栽培草种[5]。

无芒雀麦种质资源是牧草新品种选育、遗传理论研究、生物技术研究和发展草地畜牧业的重要物质基础。我国无芒雀麦种质资源十分丰富,但目前国内的无芒雀麦品种大多数为野生种质材料经过混合选择获得的品种,品种育成时间长,退化严重,稳定性相对较差,导致无芒雀麦种质资源遗传基础狭窄,严重阻碍了我国无芒雀麦的育种进程[6]。因此,对部分具有优良性状的品种或品系进行遗传变异分析,找到一些遗传力较高的亲本,利用杂交手段对无芒雀麦进行品种培育,将对无芒雀麦育种工作产生重要意义。

种质资源多样性是品种改良的基础,农艺性状尤其是产量性状作为评价种质资源优劣的重要性状,多数为数量性状遗传,由微效多基因控制,易受环境因素影响[7]。通过表型性状对物种进行分类和鉴定,具有简单、直观、快速等优点,是研究种质资源多样性的直接途径[8]。目前,对于无芒雀麦的研究主要集中在栽培技术及生理生态方面,关于种质资源的研究较少,国内外学者主要从形态学标记[9-10]和DNA分子标记[11-20]等方面对无芒雀麦进行遗传多样性研究,其结果均表明无芒雀麦种间遗传变异丰富,表现出较高的遗传多样性。

本研究以国内外93份无芒雀麦种质资源为研究对象,对10个产量性状进行调查,利用表型变异、多样性指数、聚类和主成分分析等方法,综合评价了无芒雀麦种质资源的遗传多样性,旨在为无芒雀麦杂交育种和种质资源搜集、保存及创新利用提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验地自然概况

试验地位于吉林省农业科学院草地所试验基地(43°31′N,124°58′E)。年均降雨量450~650 mm,多集中在6—8月,无霜期144 d。土壤有机质含量为2.72%、全N为0.15%、全P2O5为0.14%、速效N为0.107 4 mg·g-1、速效P2O5为0.023 8 mg·g-1,总孔隙度48.64%,容重1.20 g·cm-3。

1.2 试验方法

1.2.1试验材料

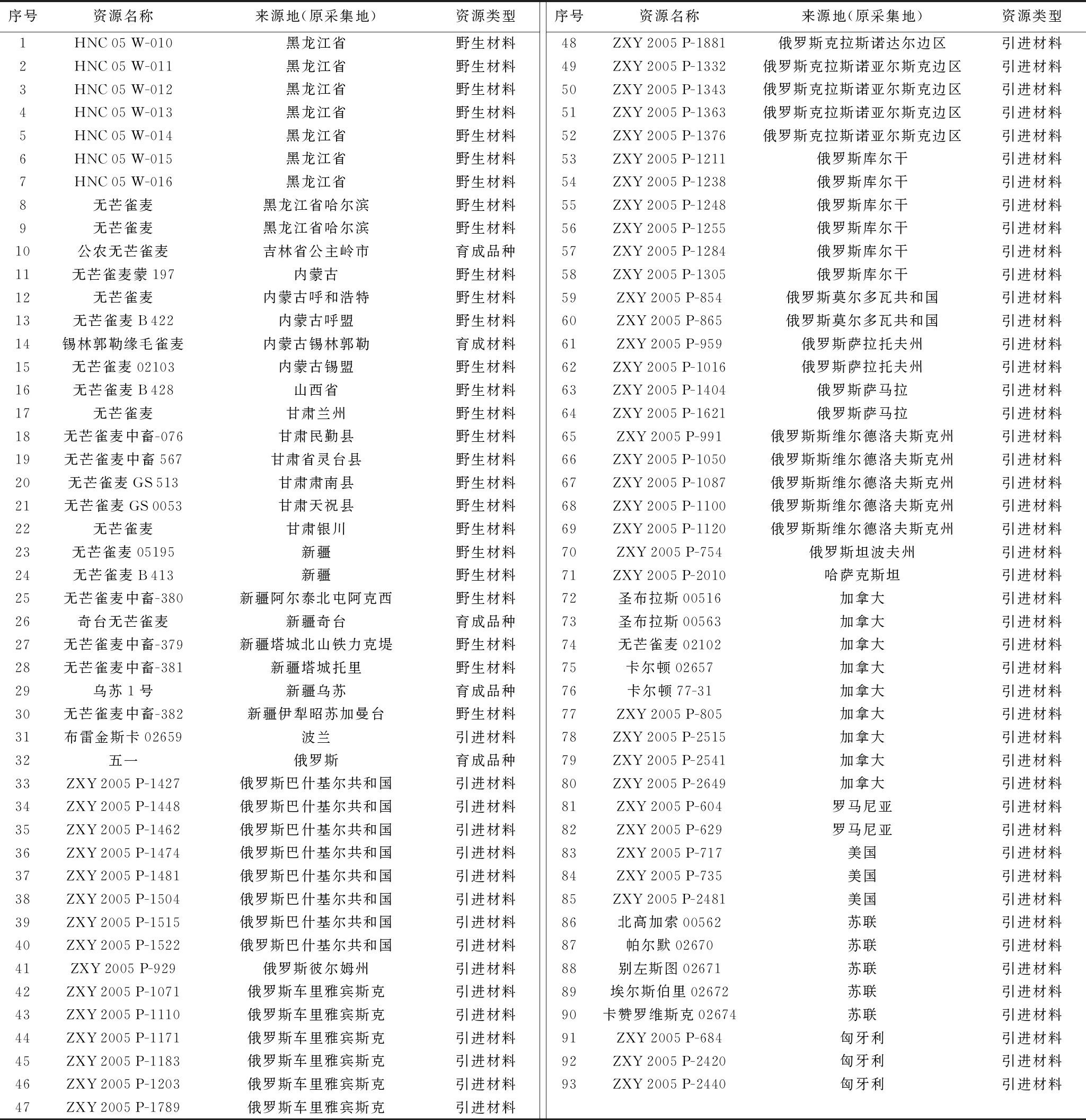

供试无芒雀麦种质材料93份,从中国农科院畜牧兽医研究所引进种质材料51份,从国家牧草种质中期库引进13份,从国家牧草种质长期库引进17份,从其他各地采集与引进12份。其中,育成品种有公农无芒雀麦、乌苏1号无芒雀麦、奇台无芒雀麦、锡林郭勒缘毛雀麦、“五一”无芒雀麦,其他为引进及野生种质材料。详见表1。

表1 93份无芒雀麦种质资源

1.2.2试验设计

试验材料于2012年5月10日进行人工条播,播量为2.25 g·m-2,行距为0.3 m,小区间隔1 m,面积为6 m2(3 m×2 m),采用随机区组设计,3次重复。生长期间进行人工除杂草。

1.2.3测定指标及方法

根据《中国牧草手册》[1]和《无芒雀麦种质资源描述规范和数据标准》[21]的描述,测定93份无芒雀麦种质材料的10个产量性状,包括:株高、穗长、茎粗、节数、叶长、叶宽、鲜草产量、干草产量、茎重、叶重。鲜草产量和干草产量于播种当年及第2年,连续测定2年,其他性状于播种第2年测定。

1.3 数据处理

2 结果与分析

2.1 无芒雀麦产量性状的表型多样性分析

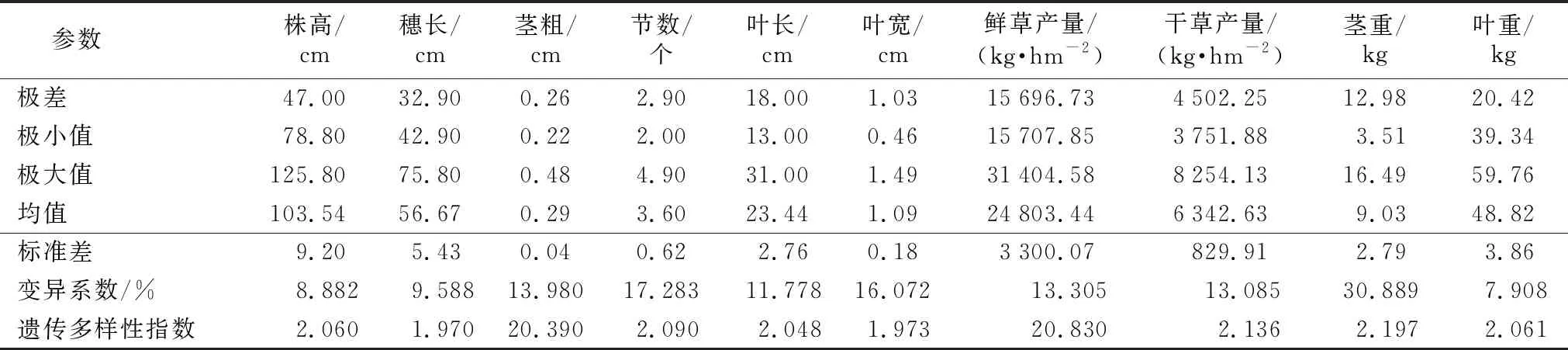

通过对各性状的表型变异进行分析(表2),结果表明,93份无芒雀麦种质资源的主要表型性状变异丰富。10个产量性状的变异系数平均值为14.277%,其中茎重的变异系数最大,为30.889%,叶重的变异系数最小,为7.908%。各性状的遗传多样性指数平均值为2.06,其中茎重的遗传多样性指数最大,为2.197,穗长的遗传多样性指数最小,为1.970。

表2 93份无芒雀麦产量性状的描述统计分析

2.2 无芒雀麦产量性状的相关性分析

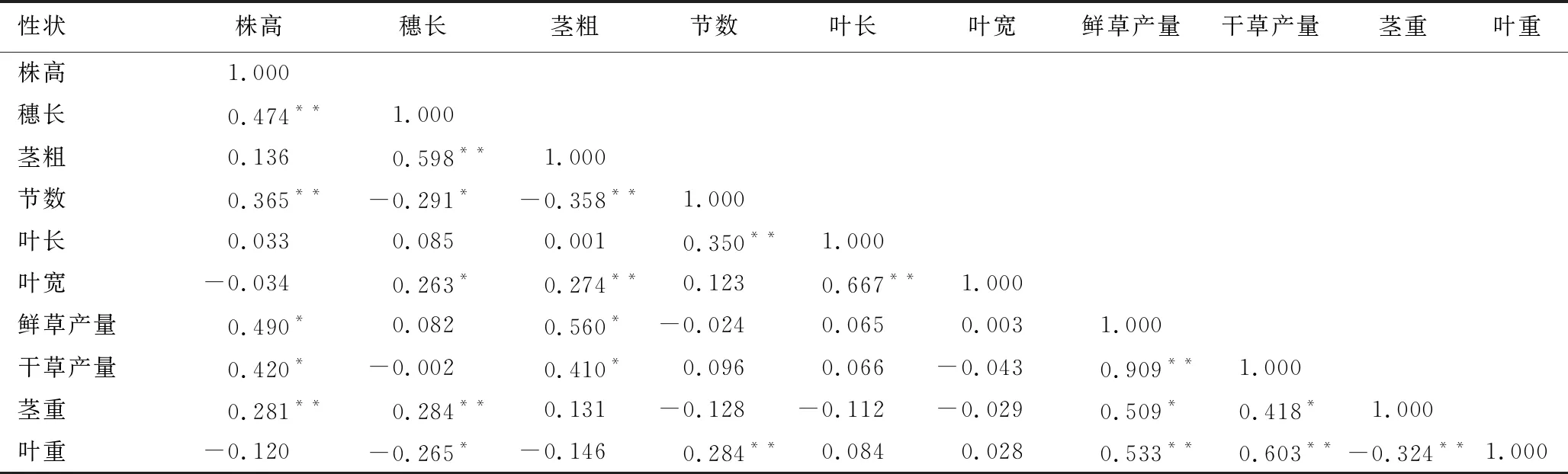

由表3可知,各性状之间存在一定的相关性。其中,鲜草产量和干草产量分别与株高、茎粗和茎重呈显著正相关,与叶重呈极显著正相关,说明株高、茎粗、叶重和茎重等4个性状对无芒雀麦草产量影响较大。株高与穗长、茎重、节数呈极显著正相关;穗长与茎粗、茎重呈极显著正相关,与节数、叶重呈显著负相关;茎粗与叶宽呈极显著正相关,与节数呈极显著负相关;节数与叶长、叶重呈极显著正相关;叶长与叶宽呈极显著正相关;其他性状没有显著的相关性。

表3 93份无芒雀麦各性状间的相关系数

2.3 无芒雀麦产量性状的聚类分析

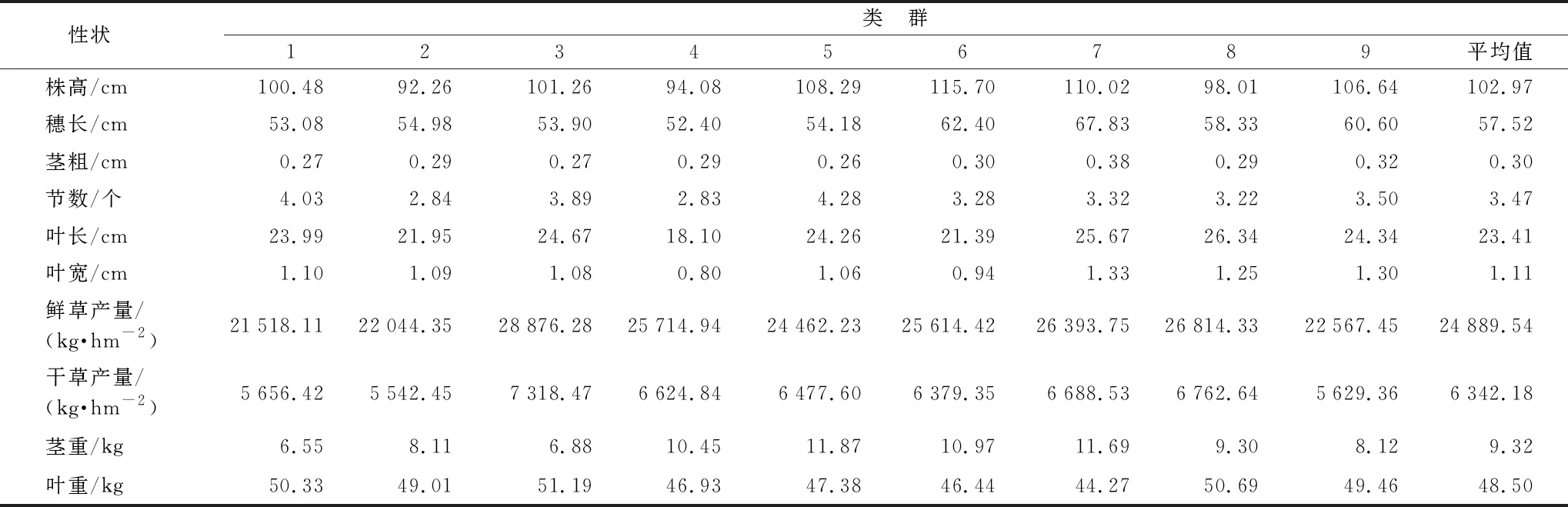

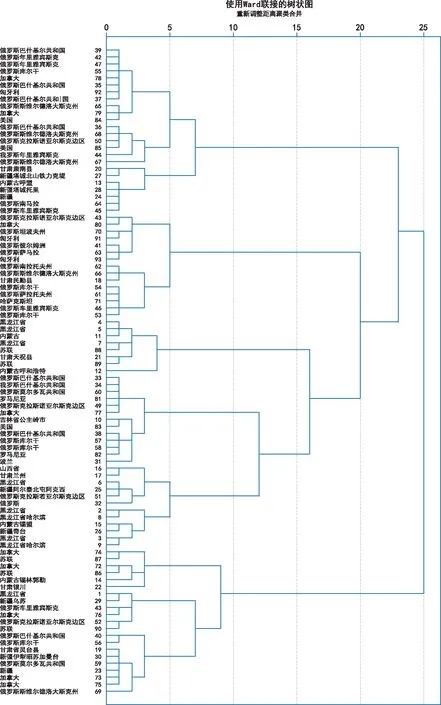

采用Ward法对不同来源的93份无芒雀麦种质资源进行聚类分析,结果表明,在欧氏平方距离为5时,可分为9个类群(图1,表4)。第1类群包含17份材料,其中大部分来自俄罗斯。第2类群包含7份材料,其中5份来自国内,2份来自俄罗斯。第3类群包含15份材料,其中大部分来自俄罗斯,该类群主要特征是鲜草产量、干草产量、叶重在9个类群中表现最大。第4类群包含8份材料,其中6份来自国内,2份来自苏联。第5类群包含13份材料,仅有一份来自国内,其他12份来自国外,该类群主要特征是节数和茎重表现为最大。第6类群包含12份材料,其中10份来自国内,2份来自于俄罗斯,该类群主要特征是株高表现为最大。第7类群包含6份材料,俄罗斯、加拿大和苏联各2份,该类群主要特征是穗长、茎粗、叶宽表现为最大。第8类群包含6份材料,主要来自俄罗斯、加拿大、苏联和中国,该类群主要特征是叶长表现为最大。第9类群包含9份材料,主要来自俄罗斯、加拿大和中国。

表4 无芒雀麦不同类群间描述统计分析

图1 无芒雀麦产量性状的聚类分析

2.4 无芒雀麦产量性状的主成分分析

通过对无芒雀麦种质材料的10个产量性状进行主成分分析(表5),可以看到前4个主成分累计贡献率达75.55%,说明10个性状的绝大部分相关信息可由这4个主成分来概括。第1主成分贡献率最大,为23.514%,其对穗长和茎粗的贡献较大,特征向量值分别为0.817和0.675;第2主成分贡献率为19.937%,其对鲜草产量和干草产量的贡献较大,特征向量值分别为0.667和0.727;第3主成分贡献率为18.590%,其对叶长和叶宽的贡献较大,特征向量值分别为0.703和0.766;第4主成分贡献率为13.509%,其对株高和节数的贡献较大,特征向量值分别为0.777和0.579。

表5 无芒雀麦产量性状的主成分分析

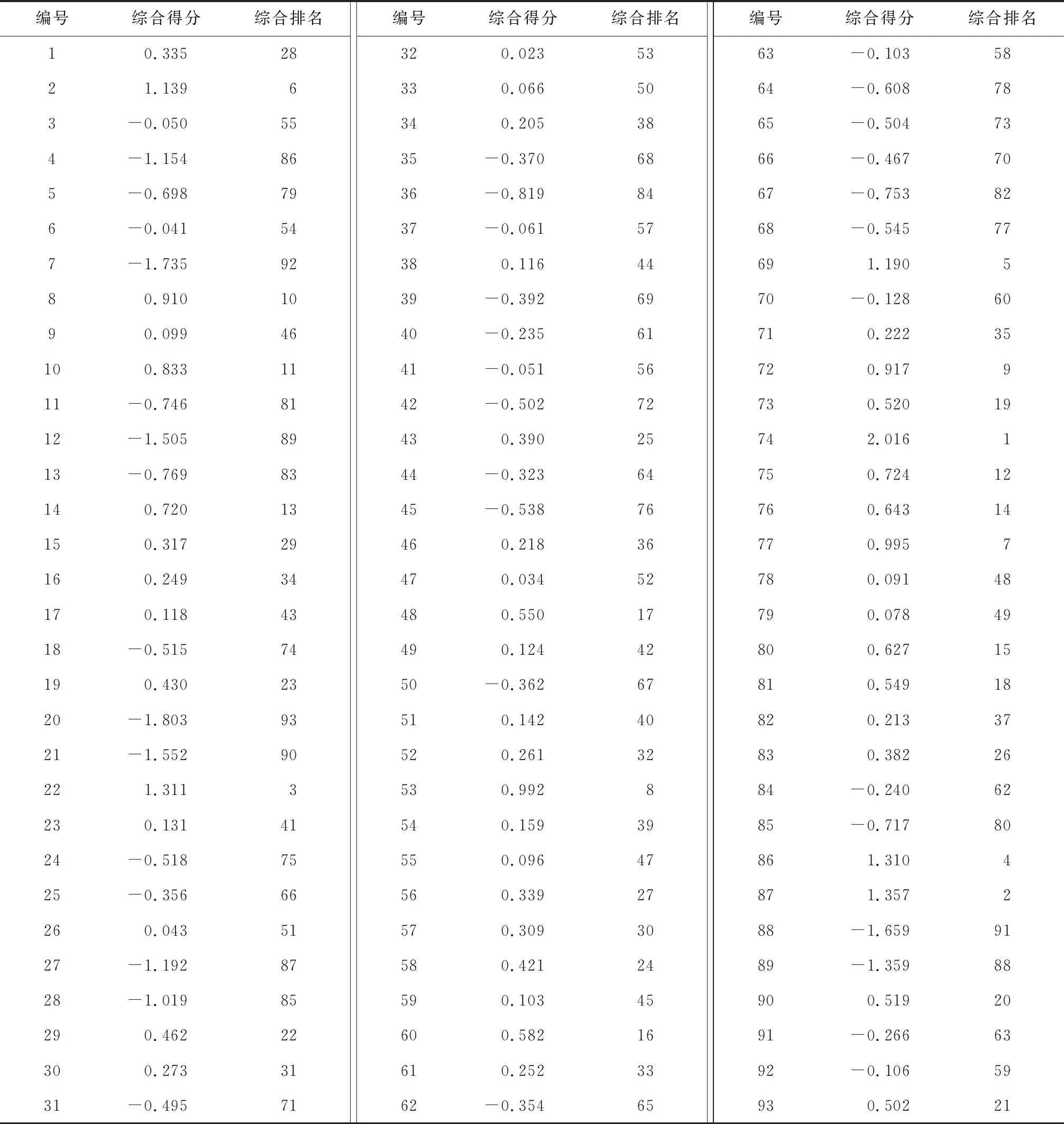

将93份无芒雀麦种质材料的10个产量性状标准化后的数值代入主成分方程式,计算主成分得分值列于表6中,通过4个主成分得分值以各主成分方差贡献率为权重进行加权平均,计算得出每个样本的综合得分排序,得出综合性状排名前10位的无芒雀麦种质材料依次为:74(加拿大的02102)、87(苏联的帕尔默02670)、22(甘肃银川的野生材料)、86(苏联的北高加索00562)、69(俄罗斯斯维尔德洛夫斯克州的ZXY 2005 P-1120)、2(黑龙江的野生材料HNC 05 W-011)、77(加拿大的ZXY 2005 P-805)、53(俄罗斯库尔干的ZXY 2005 P-1211)、72(加拿大的圣布拉斯00516)、8(黑龙江的野生材料)。

表6 93份无芒雀麦产量性状综合排名

3 讨 论

3.1 93份无芒雀麦种质资源的遗传多样性

遗传多样性研究是育种工作的基础,充分挖掘种质资源的遗传变异和遗传背景,可以为无芒雀麦的育种工作提供理论基础。植物的表型性状是研究植物遗传多样性最基础的方法,表型性状的变异通常可为遗传变异提供重要线索[22]。本研究通过对93份无芒雀麦种质资源表型性状进行遗传多样性分析,发现这些种质资源的主要表型性状变异丰富,表明无芒雀麦具有较高的遗传多样性。郝峰等[9]通过对132份不同来源的无芒雀麦材料进行农艺性状遗传多样性分析,指出不同来源的材料间存在很大遗传差异,表现出较高的遗传多样性。宋旭红等[15]、宋薇等[16]、田青松等[17]的研究同样表明,雀麦在属的水平和种的水平都具有丰富的遗传变异,并且种内变异是雀麦遗传多样性的主要来源。在93份材料的表型多样性分析中,茎重、节数、叶宽的变异系数较大,表明这些性状具有较高的变异潜力,在育种工作中可提供较广泛的选择范围。表型性状的相关研究发现,来源于新疆不同地区的苜蓿叶片指标的变异较大[23],而在披碱草属野生居群表型多样性研究中,也存在叶片指标变异大的现象[24]。说明无论是豆科牧草还是禾本科牧草,其叶片性状受环境影响都比较大。

3.2 93份无芒雀麦种质资源的聚类分析

多个性状的聚类分析能够更加客观地体现种质材料间的亲缘关系,育种者可根据性状聚类特点进行杂交组合,进而筛选出性状突出的材料进行新品种选育。本文聚类分析将全部材料划分为9大类,性状表现相似的材料聚为一类,这些聚为一类的材料既有原产地相同的也有原产地不同的,说明材料的地理起源可能在一定程度上影响其性状特性,但并不是起决定作用,不同种无芒雀麦的生长特性主要与其对种植地的适应能力有关。张凤霞等[18]利用RAPD分子标记技术对12个无芒雀麦种群进行遗传多样性分析,聚类结果显示,部分种群间的遗传距离与地理距离有一定的相关性,但也有例外,这可能与人类的广泛栽培加大了种群间的基因交流有关。郝裕辉等[19]的研究也得到同样的结论。张雪等[20]通过对25份无芒雀麦种质资源进行ISSR分析,结果供试材料被分成五大类群,并且聚类分析结果与供试材料的地理位置信息基本一致,研究结果与其稍有不同。农艺性状作为育种过程中的选择目标,极易受到外界环境因素干扰,因此反映自身的遗传信息有限,导致聚类结果可能出现偏差,这也是本文试验结果与前人分类结果不一致的主要原因之一。周艳春等[6]利用SNP标记对93份无芒雀麦种质材料进行全基因组扫描,通过对10个产量性状进行全基因组关联分析,共筛选到247个核心SNP标记。在充分结合农艺性状表现基础上,进一步利用分子标记技术可充分挖掘各种质材料的育种潜力,为无芒雀麦品种改良提供更加可靠的依据。

3.3 93份无芒雀麦种质资源的主成分分析

通过比较各个材料主成分值大小,可了解不同物种及样本之间存在的差异[25-26],根据生产上不同需要对材料进行筛选,来确定其各自的应用价值[27]。本研究对10个无芒雀麦产量性状的主成分分析发现,前4个主成分对表型变异的累计贡献率达75.55%。根据各个主成分的特征向量值,可将4个主成分分为二大类,其中第1、3主成分和第4主成分对穗长、株高、叶长和叶宽的贡献较大,可作为植株长势构成因子;而第2主成分则对鲜草产量和干草产量的贡献较大,可作为植株产量构成因子。在测定的10个性状中,穗长、茎粗、茎重、叶长、叶宽、株高具有较大载荷量,表明这些性状是造成93份无芒雀麦草产量差异的主要因素,而相关性分析也表明鲜草产量和干草产量分别与株高、茎粗和茎重呈显著正相关,说明通过增加株高、茎粗和茎重可显著提高无芒雀麦的草产量。这与柴来智[28]和任继周[29]的研究结论一致。刘娟等[10]对采自内蒙古地区的23份雀麦属材料进行表型和种子醇溶蛋白遗传多样性研究,主成分分析表明,前4个主成分反映总信息量的80.695%,高于本文主成分分析结果,这可能与测定指标和样本容量大小不同有关。同时指出各材料性状的主要变异来源于株高、穗长、小穗数、小花数等 9 个表型性状。因此,以提高牧草产量为育种目标,应优先考虑对株高性状的选择。

4 结 论

本试验研究表明,从国内外引进的93份无芒雀麦种质资源具有丰富的遗传多样性。其中,种质74、87、22、86、69、2、77、53、72、8的综合得分较高,可作为育种的优良亲本材料。