浅析《歌唱祖国》的音乐形式美法则

摘要:艺术品的创作要为人民服务,以人民为中心,优秀的作品才能被继承和发扬。人们的审美心理会影响着音乐的形式美,同样音乐的形式美也总是要去满足人们的审美心理。《歌唱祖国》是一部优秀的经典作品,其中蕴含了丰富的时代精神和音乐的形式美法则。本文简要分析《歌唱祖国》的音乐形式美法则,以加强人们对这首作品的认识,以此希望提高国民的综合审美素养。

关键词:《歌唱祖国》;音乐形式;美学

习近平说:“社会主义文艺,从本质上讲,就是人民的文艺。”文艺作品包含着美学、历史学等多重精神因素,隐含着真、善、美的价值追求,对人们的精神世界具有重要的陶冶与提升。以习近平同志为核心的党中央领导集体非常重视文艺和美育的作用,习近平在文艺座谈会中讲到要实现中华民族的伟大复兴需要中华文化的繁荣兴盛,提高我们的文化自信。正是因为文艺是一个时代时代精神的体现,它可以号召人们,统领时代风气,所以文艺的作用是巨大的。美育通过对大自然的美、文艺作品的美和社会风气的美等对我们自身进行教育,从而有效提高公民的审美水平和审美修养,以此来渗透其他的方方面面,实现人的德智体美劳的全面发展。

任何艺术家的艺术品的创作都是处在特定的社会和时代中的,并且所有的艺术活动都与自身所处的社会环境息息相关,每个时代都有每个时代的精神,美育也是需要迎合时代潮流的。在社会主义新时代,我们就要发扬中国精神,继承优秀的民族传统文化。《歌唱祖国》是王莘在1950年国庆节前看到焕然一新的天安门和一群朝气蓬勃的孩子,由此想到中国蒸蒸日上的情景而创作。如今我们正处在社会主义新时代,时代特征是相同的,中国依然朝气蓬勃。

《歌唱祖国》体现了浓烈的爱国主义精神,这也是新时代下美育的重要环节。人们的内心审美需求制约着音乐的形式美法则,尽管事物形式的组成要素多种多样,但是这些组合的形式却有着内在共同的规律,在音乐的审美过程当中,人既是音乐的创造者,同时也是音乐的选择者。作为创造者,人可以根据自己的审美需求去创造出新的音乐;作为选择者,人又可以选择那些符合人的心理规律的音乐,这种审美的自然心理状态就是音乐的形式美法则。在《歌唱祖国》中也体现了许多形式美法则。

一、连贯性原则

音乐是“流动的建筑”,人们不习惯那种频繁转换的心理状态,而是希望某种心理状态的延续。音乐发展一个乐节的旋律后,人们就会期望接下来出现类似的旋律,连贯性需要先后出现的音乐材料之间有一定的延续性。

如图1-1,这里的节奏律动的相似,情感的平稳进行,在衔接上有一定的连续性,不会让人感觉突兀,使音乐听上去非常自然,连贯而流畅,满足了人们的一种心理惯性。

二、对比性原则

人的心理会有一种状态,当长时间保持一种状态的时候,人们就会想要有所变化,这种变化在音乐上可以是节奏、速度、音高的变化等。人们听到声音以后就会产生一种心理反应以及紧接而来的心理期待,在这种状态下会让人产生紧张,如果接下来的声音接近人们的心理期待,就会让人感到满足。

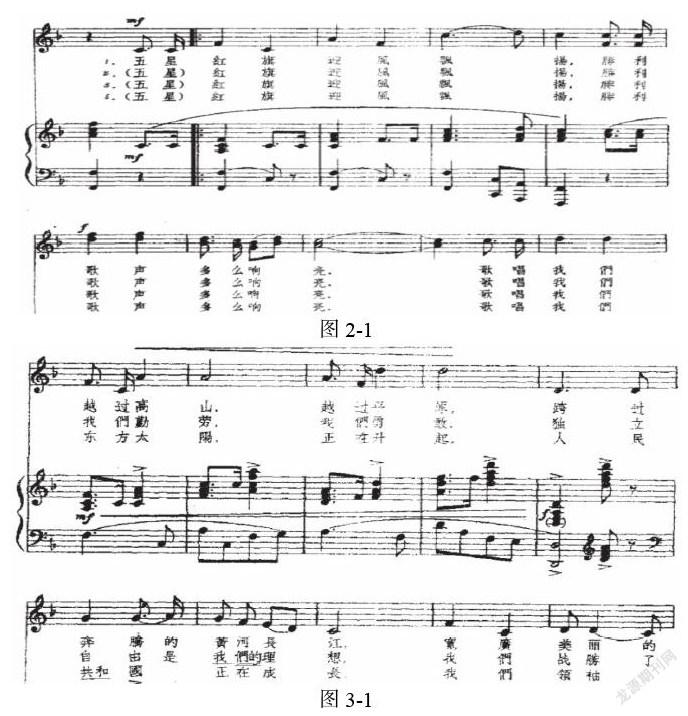

如图2-1,在第一乐句这里连续的中低音的进行让人产生对较高音的期待,随后出现第二乐句的较高音F就使人心理的紧张感得到了缓解,产生了期望,如果继续持续进行低音,就会让人产生一种平淡感,失去兴趣和接下来的心理期待,体现出了对比性的原则。

三、平衡性原则

该曲是A-B-A的三段曲式,在不同的部分之间存在着相似的音乐材料,体现了作品结构关系上的联系和呼应,体现着黄金分割的美学比例关系。情绪同样从激动到平稳再到激动的平稳转换,同时结束在主调的主音上,有着结束时的完成感,使听众获得满足的体验。

四、统一性原则

音乐的旋律线条也具有形式美的法则,通常都会带有音高、音低的因素,旋律线条由低到高或由高到低等等。旋律线条会呈现出斜线型、波浪形、拱型结构等等。

如图3-1,歌词跨过奔腾的黄河长江的旋律表现了统一性原则,旋律由低到高再到低的拱形结构的良好结构感旋律,展现出了宽广的气息,也符合歌词黄河长江的宽广壮阔,表现出了对称均衡的因素,符合人们的自然审美心理。

《歌唱祖国》所具有的民族时代精神和蕴含的音乐形式美法则,无疑让它成为一部优秀的作品。音乐的形式美会满足人们对于音乐艺术和美的追求,也会随着人们的审美心理和时代的变化而不断变化。音乐中的情绪可以通过音响对听众感官的刺激而直接感受到,因此优秀的音乐可以陶冶人们的情感,净化人们的心灵,鼓舞人们的意志,丰富人们的精神世界。音乐中蕴含的情感内容也要反映出一个时代、一个民族的精神特征。对优秀的作品的欣赏会提升我们的审美水平和涵养,又会推动音乐的形式更加符合人们的审美追求,这也是美育的责任与担当。总之,音乐创作要塑造各种各样的、有血有肉的、个性独特的艺术形象,尤其是要塑造社会主义新人形象,来激励广大人民为实现中华民族的伟大复兴贡献自己的聪明与智慧。任何一个时代的文艺,只有与国家和民族同声共振,才能发出振聋发聩的声音,最大程度地彰显它的价值和意义。

参考文献

[1]丁茜.音樂形式美的法则中连贯性原则与休止符之间的辩证关系[J].大舞台,2010(03):38.

[2]王玲莉.论音乐的形式美与内容美的和谐统一[J].音乐创作,2012(07): 170-171.

[3]李球.音乐作曲形式美的组合法则研究[J].黄河之声,2017(11):68.

[4]姜霄烨.音乐美学角度下的音乐艺术形式分析[J].戏剧之家,2021(20): 59-60.

[5]马克,徐德馨.红色歌曲的艺术特色与传承意义——以王莘《歌唱祖国》为例[J].当代音乐,2021(06):13-15.

[6]王穗.关于音乐形式的美学讨论[J].艺术评鉴,2021(08):16-18.

作者简介

何琪(1998年2月),性别男,民族汉,籍贯四川雅安,学历硕士,单位四川师范大学,研究方向:钢琴。单位省市四川省成都市,邮编610101