132株血流感染病原菌感染特点及预后分析*

张楚楚,李贵玲,任传利,朱小平,韩崇旭,3▲

1.大连医科大学研究生院,辽宁大连 116044;2.江苏省苏北人民医院检验科,江苏扬州 225001;3.扬州大学临床医学院,江苏扬州 225001

血流感染(BSI)是严重的全身感染性疾病,其病情发展迅速,病死率高,严重威胁患者的生命安全[1]。早期检出病原菌并积极使用敏感抗菌药物治疗对于BSI患者至关重要。本研究通过回顾性分析江苏省苏北人民医院临床分离的132株BSI病原菌的特点及相关患者预后情况,探寻导致患者死亡的相关因素,为临床诊疗提供参考依据。

1 材料与方法

1.1菌株来源 随机收集2020年6-9月江苏省苏北人民医院微生物室分离出的需氧血培养瓶的BSI菌株,剔除同一患者同一类型标本的重复菌株、镜检阴性菌株及污染菌株。当血培养的鉴定结果为常见定植菌如类白喉杆菌、棒状杆菌、凝固酶阴性葡萄球菌、草绿色链球菌、丙酸杆菌等,需在48 h内进行二次血培养鉴定,若两次血培养鉴定结果相同时被认为是致病菌,否则以污染菌排除[2],共分离出132株需氧血培养瓶阳性病原菌。BSI的临床诊断参考中华人民共和国卫生部医院感染诊断标准(试行)[3]。

1.2方法

1.2.1资料收集 (1)BSI菌株资料:血培养送检时间(血培养采血后至血培养瓶放入血培养仪器所需时间)、血培养阳性报警时间(TTP,血培养瓶放入血培养仪器至报警所需时间)、血培养采血量等。(2)患者资料:①一般资料,包括年龄、性别等。②临床资料,包括是否为继发性BSI(有明确感染来源的BSI[4])、用药是否改变(查阅相关抗菌药物治疗医嘱与药敏结果是否符合)、降钙素原(PCT)、C反应蛋白(CRP)、是否行气管插管、是否手术、是否置入导尿管或胃管、是否行中心静脉压(CVP)测定、是否行动脉血压监测、是否行闭式引流、是否行脉波指示连续心排血量 (PICCO) 监测、是否行连续肾脏替代疗法(CRRT)等。③预后结局,指30 d内生存或死亡。

1.2.2细菌培养 细菌培养按《全国临床检验操作规程(第3版)》进行;判断标准按照美国临床和实验室标准协会(CLSI)制定的《世界各国医学实验室检测质量标准:M100-S30》的标准执行。菌种鉴定及药敏试验采用Vitek 2 Compact系统进行检测,质控菌株为金黄色葡萄球菌ATCC25923、大肠埃希菌ATCC25922、铜绿假单胞菌ATCC27853、肺炎链球菌ATCC49619和流感嗜血杆菌ATCC49247,均购自国家临床检验中心。所用仪器与试剂包括美国BD公司的BACTECTM FX血培养系统及其配套的 BACTECTM血培养树脂需氧瓶,法国梅里埃公司的MALDI-TOF MS仪、Vitek 2 Compact 及其配套的鉴定卡、哥伦比亚血琼脂培养基、巧克力培养基等。

1.3统计学处理 采用WHONET5.6和SPSS18.0统计软件进行数据分析,非正态分布的计量资料以M(P25,P75)表示,组间比较采用非参数检验;计数资料例数或百分率表示,组间比较采用χ2检验;采用Logistics回归进行危险因素分析;采用多元线性回归分析影响TTP的相关因素;以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

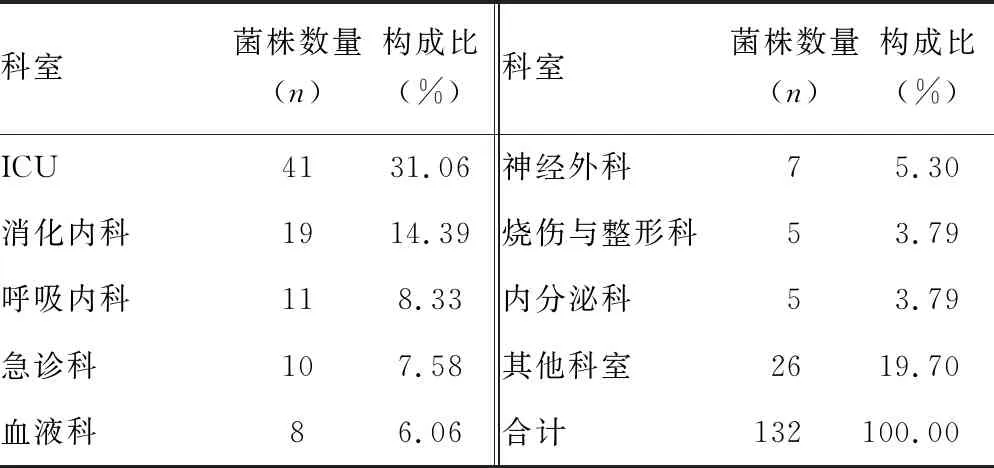

2.1病原菌的分布 共分离出132株需氧血培养瓶阳性病原菌,其中革兰阴性菌81株(61.36%),革兰阳性菌50株(37.88%),真菌1株(0.76%)。132株病原菌中,重症监护室(ICU) 41株(31.06%),消化内科19株(14.39%),呼吸内科11株(8.33%),急诊科10株(7.58%)。见表1、2。

表1 132株病原菌的分布及构成比

表2 132株病原菌的科室分布及构成比

2.2不同病原菌的TTP比较 除外1株真菌,131株病原菌的中位TTP均在2 d内,不同病原菌TTP比较,差异有统计学意义(P<0.05)。革兰阴性菌的TTP为12.3(9.9,18.3)h,革兰阳性菌为24.0(18.1,32.5)h,两者比较差异有统计学意义(P<0.05);肠杆菌科细菌TTP最短,为12.0(9.7,18.5)h,其次为链球菌属和肠球菌属,TPP为14.7(8.0,60.9)h,非发酵菌属TTP为15.7(11.3,18.8)h,葡萄球菌属TTP相对较长,为26.5(19.5,32.4)h。

2.3TTP相关因素的多元线性回归分析 收集临床分离的132株病原菌感染患者的临床资料,以TTP为因变量,患者临床资料如侵入性操作、手术、CRP、PCT等为自变量,多元线性回归分析显示,气管插管、PCT对TTP的影响有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 TTP相关因素的多元线性回归分析

2.4预后分析 根据30 d内生存结局将132例患者分为死亡组与存活组,其中死亡组36例(27.27%),存活组96例(72.73%)。死亡组中20例患者感染肺炎克雷伯菌或大肠埃希菌,占死亡组的55.56%。对可能影响患者预后的相关因素进行单因素分析,结果显示,死亡组与存活组性别、年龄、血培养送检时间、TTP、血培养采血量、PCT等比较,差异无统计学意义(P>0.05),是否为继发性BSI、是否气管插管、是否置入导尿管或胃管、是否行动脉血压监测、CRP水平、是否行CVP测定、是否行PICCO监测在两组间的差异有统计学意义(P<0.05)。将单因素分析差异有统计学意义的变量纳入多因素逐步Logistic回归分析,结果显示,继发性BSI、高水平CRP、气管插管、置入导尿管或胃管是患者死亡的独立危险因素(P<0.05)。见表4、5。

续表4 影响患者预后的单因素分析[n/n(%)]

表5 影响患者预后的多因素Logistic回归分析

3 讨 论

随着医疗技术的发展,各种侵入性操作大规模普及,各类抗菌药物不断推广使用,使得BSI发病率逐年上升,且大部分BSI患者预后不佳,加大了临床治疗难度。目前,血培养仍是菌血症诊断的金标准[5]。本研究分析的132株临床分离出的BSI病原菌,大部分来自ICU、消化内科、呼吸内科、急诊科等,这些科室的患者大多高龄、基础情况差、并发症多、侵入性操作多,有研究发现ICU患者发生医院感染的概率要比普通病房患者高2倍以上,应加强ICU相关感染监测,保证患者安全[6-7]。132株病原菌中革兰阴性菌占61.36%,最常见的革兰阴性菌为大肠埃希菌,与国内一些研究报道相符[8-9]。细菌生长代谢过程中产生二氧化碳(CO2),使血培养瓶底部的荧光物质被激活而产生荧光,瓶内探测器每10 min检测1次荧光,根据荧光提供细菌生长曲线并报警。革兰阴性菌的TTP普遍短于革兰阳性菌,这可能与细菌不同结构、病原菌的生长繁殖特性相关。大多数肠杆菌科细菌为兼性厌氧菌,它们对生长营养要求不高,可以在普通培养基上生长繁殖,分解葡萄糖产酸产气,产生大量CO2,其TTP较短[10],本研究中肠杆菌科细菌的中位TTP为12.0 h,最早报警的是1株大肠埃希菌,为0.38 h,低于赵亚楠报道的0.48 h[11]。而葡萄球菌属对生长要求条件更高,分解葡萄糖产酸多于产气,因此TTP相比肠杆菌科较长。以TTP为因变量,患者临床资料为自变量,采用多元线性回归分析发现,气管插管、PCT对TTP的影响有统计学意义(P<0.05)。已有研究证实,TTP对于可能发展为重症感染的患者可发出早期预警提示,为常见的分离菌提供有效的诊断和预后信息,这些信息可以帮助临床医生进行正确的诊疗[12]。气管插管、置入导尿管或胃管等侵入性操作提高了患者发生BSI的概率,泌尿道、呼吸道等与外界环境相通,易侵入细菌,且存在正常菌群,各种因素使菌群失调均可导致感染,患者卫生习惯不当、医院卫生管理不当以及不规范的侵入性操作都可以引起感染。PCT是人体敏感的炎性指标,在机体感染2 h后便可增高,12 h达高峰后稳定性好,不易受环境及其他因素影响,半衰期长,检测方便,是可靠的感染监测指标,对于革兰阳性菌与革兰阴性菌的鉴别也有一定作用[13-14]。另外,本研究结果显示,血培养采血量、血培养送检时间对TTP的影响无统计学意义,对此值得进一步研究,BD血培养瓶的参考采血量范围为3~10 mL,最佳采血量为8~10 mL,本研究涉及的132瓶血培养阳性瓶中,有3瓶(2.27%)采血量不足,其余血培养瓶采血量均达标,超过40%的血培养瓶采血量达到最佳采血量标准,采血量对TTP无影响可能是缺乏含少量血液的血培养阳性瓶所致,参考血培养采集规范,提示护理采血工作基本达标[15]。国外有文献提示,血培养送检时间是TTP的影响因素之一[16]。本研究132例血培养中有57例(43.18%)送检时间低于1.5 h,最短0.17 h,34例(25.76%)送检时间超过5 h,最长15.77 h,98例(74.24%)血培养送检在采血后5 h内完成,提示医院后勤部门应重视并提高将血培养瓶送至检验科微生物室的效率。

本研究132例BSI患者中,30 d内存活96例(72.73%),死亡36例(27.27%),提示BSI诊疗效果欠佳,病死率高。存活组与死亡组的患者中位年龄均超过60周岁,这可能与高龄人群机体免疫力相对低、基础疾病或合并症多易感染细菌有关,但两组年龄、性别的差异无统计学意义,这与何清等[9]研究存在差异。单因素分析显示,是否为继发性BSI、是否气管插管、是否置入导尿管或胃管、是否行动脉血压监测、CRP、是否行CVP测定、是否行PICCO监测在两组间的差异有统计学意义(P<0.05)。国外有研究证实,锁骨下静脉置管与颈静脉或股静脉置管相比,具有较低的BSI风险[17]。也有学者认为改变一些可控的因素,比如改善外科手术患者的护理和完善对重症患者的监护干预措施可以改善患者预后[18]。CRP是一种急性时相反应蛋白,其对BSI高度敏感[19]。本研究通过多因素Logistic回归分析发现,导致患者死亡的独立危险因素为继发性BSI、高水平CRP、气管插管、置入导尿管或胃管。死亡组侵入性操作相对存活组更多,感染灶多数已转移扩散,超过70%的死亡患者CRP>24 mg/L,使得临床治疗面临挑战。

本研究仍存在一些不足之处,缺少针对厌氧血培养瓶病原菌及真菌的研究,扩大样本量会使分析结果更准确。国外已有研究报道,患有癌症和心血管疾病是存活超过1年的BSI患者最常见的死亡因素,不恰当的经验性治疗以及菌血症复发也会对患者长期生存造成不良影响[20-21],患者的生活质量也值得长期关注,如精神状态、有无睡眠障碍、护理及康复设施是否完善等,未来可补充对存活组患者的长期随访扩展研究。

综上所述,不同细菌TTP存在差异,感染扩散转移、部分侵入性操作、高水平CRP等是BSI患者死亡的独立危险因素,这些指标可以及时为临床医生提供预警信息。