CCTA在冠脉起源异常诊断及评估解剖特征中的应用价值

西南医科大学附属中医医院 放射科,四川 泸州 646000

引言

冠状动脉起源异常(Anomalous Origin of Coronary Artery,AOCA)是一种在普通人群中相对少见、形式多样的先天变异,与胚胎时期Notch和Hypo信号通路、动脉血管生成分子以及神经嵴细胞的功能障碍相关[1]。尽管大多数AOCA患者无症状,但一部分患者会出现心悸、胸痛等症状甚至不良心血管事件。目前对AOCA患者尚缺乏关于影像学、运动限制和治疗选择的指南[2],准确评估AOCA为临床医师制定个性化运动管理及手术治疗提供依据显得尤为重要。本研究探讨双源CT冠状动脉血管成像(Coronary Computed Tomography Angiography,CCTA)及其重建技术在诊断AOCA及显示解剖形态的应用价值。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2014年1月至2019年12月在我院就诊后成功行双源CCTA的受检者共7235例,其中男性3861例、女性3371例。多数受检者因胸痛、心悸、胸闷、心前区不适临床疑诊冠心病,少部分为健康体检者。冠脉CTA图像有较严重的运动伪影或者合并其他先天性心脏病者未纳入本研究。

1.2 检查方法

使用德国西门子公司第二代双源螺旋CT、采用前瞻性心电门控技术完成冠脉CTA检查,其参数:管电压120 kV,自动管电流(CARE Dose 4D),准直器宽度128×0.6 mm,层厚0.75 mm,间隔0.5 mm,在R-R间期30%~75%采集图像。采用双筒高压注射器经肘静脉注射碘海醇(350 mgI/mL),流率4~5 mL/s,总量45~60 mL,之后以同样流率追注生理盐水40 mL。患者采取仰卧位、头-足方向扫描,扫描范围为气管隆突下1 cm至心脏膈面。扫描前3~5 min患者舌下含服硝酸甘油片剂(0.5 mg),并训练患者规律呼吸。选择血管内密度阈值触发扫描,当升主动脉根部CT值达100 HU,延迟5 s后自动触发扫描,扫描时嘱患者屏住呼吸。

1.3 图像后处理

扫描完成后的图像数据传至syngo.via后处理工作站,选择最佳期相重建图像。图像后处理技术包括多平面 重 组(Multi-Planar Reconstruction,MPR)、 曲 面 重组(Curved Planar Reconstruction,CPR)、最大密度投影(Maximun Internsity Projection,MIP)以及容积再现(Volume Rendering,VR)等。由本院1名主治医师及1名副主任医师应用各种后处理技术重建图像并观察冠状动脉起源、走行及与周围血管脏器的关系(含高危解剖结构数量),当意见不一致时,邀请另一名副主任或主任医师共同讨论达成一致。

冠状动脉从正常冠状动脉窦以外发出,视为AOCA,其命名及分类参考Angelini等[3]提出的命名和分类模式,本研究遵循这一分类方法观察AOCA的类型和数量、在AOCA中所占比例,以及不同类型分别含高危解剖结构个数的情况。

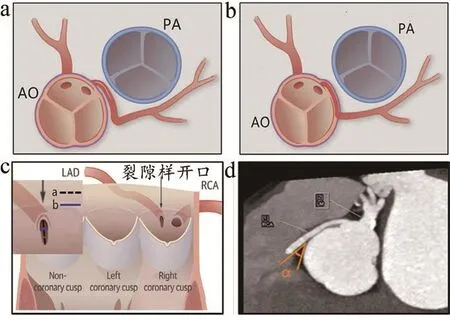

动脉间段、壁内段、裂隙样开口或近端狭窄、急性起始角被认为是与不良临床事件有关的高危解剖特征[2,4],其定义如下:① 动脉间段:冠状动脉近段走行于主动脉与肺动脉之间、主动脉与房室或心室流出道之间;② 壁内段:冠状动脉近端走行在主动脉中膜内;③ 裂隙样开口、近端狭窄:冠状动脉开口最大长径超过短径的两倍以上,则判定为裂隙状开口,近端血管面积与远端之比>50%,则为近端狭窄;④ 急性起始角:起始角在与主动脉环平行的平面上测量,指定为与冠状动脉窦壁平行的直线和与冠状动脉近端走行平行的直线之间的夹角,急性起飞角为显示<45°的角度,见图1。

图1 高危结构结构示意图[2]

1.4 统计学分析

采用SPSS 22.0统计软件对数据进行分析,计数资料用频数和百分比表示,计数资料的组间比较采用卡方检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

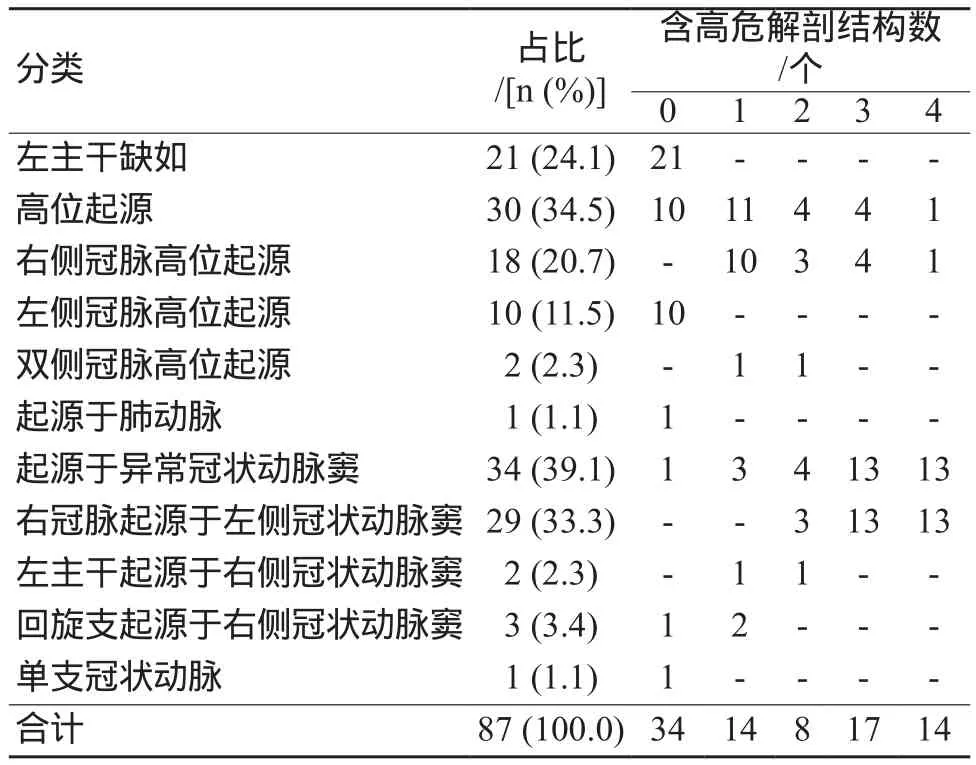

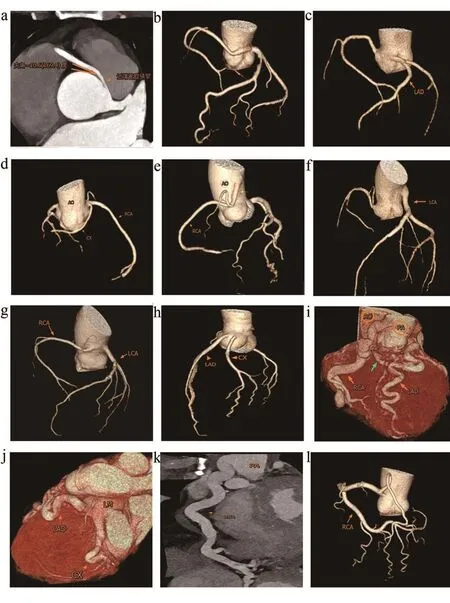

共检出87例冠脉起源异常,检出率为1.2%(87/7235),该组患者年龄25~87(58.6±12.7)岁,其中男50例,女37例。87例AOCA中53例CTA图像显示出高危解剖结构,表现为动脉间段53例,壁内段16例,裂隙样开口或近端狭窄30例,急性起始角37例,部分变异并存多个高危解剖结构,见表1,起源变异分型及高危解剖结构代表图如图2所示。除外单支冠状动脉变异,左、右侧AOCA中高危解剖结构的发生率差异有统计学意义,见表2。

表1 87例冠状动脉异常起源分型及高危解剖结构结果

表2 双侧AOCA合并高危解剖结构发生率比较

图2 多种图像后处理技术显示不同类型AOCA及高危解剖结构

冠状动脉起源于异常冠状动脉窦的变异共有34例,分别为右侧冠状动脉(Right Coronary Artery,RCA)起源于左侧冠状动脉窦,经主动脉与肺动脉间或右室流出道之间向冠状沟右行;左侧冠状动脉(Left Coronary Artery,LCA)起源于右侧冠状动脉窦,左主干经升主动脉与右室流出道之间,再向左前行至室间沟;回旋支(Circum flex Artery,CX)起源于右侧冠状动脉窦,绕左侧冠状动脉窦后方或后下方向左侧冠状沟走行。除一例CX异常起源未见高危解剖结构,其余变异均伴随一种或多种高危解剖结构,见表1。

本组高位起源变异有30例,其中RCA高位起源及双侧冠脉高位起源均显示呈高危解剖结构,其中20例患者伴随高危解剖结构。

左主干缺如21例,回旋支直接起源于左侧冠状动脉窦,走行在左侧冠状沟内,均未见高危解剖结构。

起源于肺动脉及单支冠状动脉各1例,均无高危解剖结构。但右侧冠状动脉起源于肺动脉见RCA及LCA均全程增粗、迂曲,以RCA为甚,走行正常;RCA与LAD之间丰富的侧支循环形成,该患者为35岁女性,长期劳力后心悸、胸闷。

3 讨论

AOCA是指冠状动脉开口的解剖位置发生变异。虽然在大多数情况下是良性的,但大约五分之一的AOCA可能会导致危及生命的表现,如心律失常、晕厥、猝死或心肌梗死[5],因此AOCA引起越来越多的学者关注。目前研究认为AOCA是青少年、运动员和新兵人员心源性猝死的主要原因之一[1,6]。

侵入性冠状动脉造影(Invasive Coronary Angiography,ICA)是诊断AOCA的一线影像学方法和“金标准”,然而,这种侵入性方法在评价AOCA的应用中存在一些缺点。ICA只能提供AOCA的二维图像,不便准确反映变异血管与周围结构的空间关系,无法识别高危解剖结构[7];而且当导管不能顺利插入异位开口的冠脉时,易误诊该血管闭塞或者缺如[8];除此之外,对于部分开口于肺动脉的冠状动脉起源变异往往也难以与冠状动脉-肺动脉瘘鉴别。

CCTA是一种快速、无创且能三维显示AOCA的成像方法,在识别AOCA的起源和近段血管走行方面优于ICA,因为它的多种后处理图像可以准确评估异常冠脉的起始、走行及与周围结构的关系[4,9]。本研究中87例AOCA通过原始加重建技术均能清晰显示冠状动脉变异的多种信息。MPR技术可以显示变异细节,如管腔形态、与邻近结构的平面关系,以及能够较好地显示VR图像显示欠清或不显示的对比剂充盈不良而显影浅淡的分支,特别是裂隙样开口、急性起始角等高危解剖特征可以清晰显示;CPR技术可将整支冠脉于一个平面上显示,连贯性好,方便评价管壁斑块、管腔有无狭窄;MIP技术可调节不同层厚及中心线位置来观察冠状动脉变异及周围结构关系,其包含的信息比MPR图像更丰富,同时MIP血管轴位像能鉴别冠状动脉于升主动脉壁内走行与紧贴主动脉走行,经手术结果验证,诊断壁内段走行准确率可达92.3%[10];VR技术是3D成像,最能直观、立体地显示整个异常起源冠脉的形态、走行及其与主、肺动脉和心脏的空间关系(例如急性起始角、动脉间段等),此外,还能呈现与冠状动脉造影类似的常用标准体位[11]。随着CT技术的发展,特别是第二、三代双源CT的应用,能够在获得满足诊断需要的冠脉CTA图像质量的同时,将有效辐射剂量降至2 mSv左右[12]。

本研究7235例CCTA检查者中,87例AOCA,检出率为1.2%,与胡金文等[11]、Alkhulai fi等[13]报道相近,上述文献中,CCTA对AOCA的检出率分别为1.09%(42/3856)、1.14%(33/2888)。Cheezum等[14]结合了77项研究(包含100多万名接受冠状动脉不同影像检查方式的受检者)指出冠状动脉起源异常的发生率为0.14%~2.16%;在其报道中,ICA对AOCA的平均检出率为0.31%,超声检出率为0.09%,CCTA和冠脉MR血管成像(Coronary Magnetic Resonance Angiography,CMRA)分别为0.83%、0.19%。彭红玉等[15]也指出大多数CCTA研究报告的AOCA发生率普遍高于血管造影研究资料。这可能与未成年人和无症状成年人通常不会选择接受有创的ICA检查有关,超声心动图诊断AOCA受限于观察者的经验和水平差异[16],而CMRA较低的检出率可能是由于一些绝对或相对禁忌症限制了CMRA的广泛应用,如含强铁磁性材料的动脉瘤夹的患者禁止MRI检查,目前临床上应用的绝大多数心脏植入式电子设备因不与MRI兼容而在CMRA检查时存在风险[17]。到目前为止,很少有研究在没有临床症状的情况下筛查AOCA患者。因此,AOCA在普通人群中的真实流行率仍然未知,CCTA诊断AOCA的发生率是目前最接近其真实流行率的影像学检查方式。

本组研究人群中AOCA的最常见变异类型是冠脉起源于异常冠状动脉窦,其次为高位起源及左主干缺如,起源于肺动脉及单支冠状动脉罕见。动脉间段、壁内段、裂隙样开口或近端管腔狭窄、急性起始角是导致心源性猝死的潜在解剖学特征,即高危解剖结构[18]。通过原始图像与各种后处理技术结合,共53例可见高危解剖结构,动脉间段最常见,其次为裂隙样开口或近端管腔狭窄、急性起始角;分别存在于右侧冠脉高位起源、双侧冠脉高位起源、右侧冠脉起源于左侧冠状动脉窦及左主干或回旋支起源于右侧冠状动脉窦等变异。右侧冠脉起源异常高危解剖结构发生率显著高于左侧冠脉起源异常,且更易并存2种及2种以上高危解剖结构,与Nasis等[4]和Krupiń ski等[18]的研究结果一致,除此之外,我们发现多种高危解剖结构并存集中表现在右侧冠脉高位起源及右侧冠状动脉起源于左侧冠状动脉窦两种变异中;且本研究中动脉间段在高危结构结构中的发生率为100%,而壁内段走行通常与近端管腔狭窄及急性起始角并存。Gräni等[19]认为高危解剖结构诱发不良心血管事件的潜在机制可能是运动中动脉间段受大血管压迫引起病变冠脉血流减少,且心排出量增加,可能导致血管扩张而引起裂隙样开口的瓣膜状阻塞,如果急性起始角或壁内段同时存在,则冠脉血流会进一步受阻;另一方面,剧烈运动会导致舒张期充盈时间缩短和心动过速,主动脉搏动增强,可进一步导致病变冠脉的血流减少,而运动时患者的心肌需氧量却增加,因而容易出现心肌缺血、心律失常。高危解剖结构可能是不良结果的预测指标[3],含高危解剖结构的AOCA患者可能需要积极的临床干预以帮助他们避免恶性心血管事件。

综上所述,CCTA及其重建后处理技术显示出AOCA的三维可视化图像,除清晰显示冠状动脉起源异常外,亦可判断高危解剖结构的特征,为临床诊疗提供准确的冠脉解剖特征。