人本主义视角下的城市滨水游憩空间设计研究

——以黄山市黎阳in巷为例

孙茂栋 吴 姮 赵予乾 刘冠吾 鲍 捷

(安徽大学商学院,安徽合肥 230601)

人性化设计指以人为核心,在符合人们物质需求的基础上强调精神与情感需求的设计。随着休闲旅游需求旺盛,人们对旅游体验质量的要求越来越高。本着以人为本的设计理念,景区设计时应考虑游客行为选择、环境行为学等理论迎合游客需求。国内人性化设计研究侧重于景观、交通等布局,关于城市滨水区游憩空间的人性化设计研究较少。多数城市滨水空间存在面积较大、范围广、游览节点分布较为分散、基础设施供给不足等问题,对游客游览造成严重困扰,致使滨水空间游憩发展受阻。滨水空间游憩活动安排对于人性化设计研究的需求十分迫切。当前城市滨水空间设计中忽视人性化考虑,不便于游客游览与市民休闲,游览时间多耗费在路线、节点寻找中,游览体验大幅度下降。本研究旨在依托城市滨水空间人性化设计相关理论,在梳理城市滨水游憩空间设计目前较普遍存在的不足和问题基础上,提出人本主义视角下城市滨水游憩空间的设计思路。

1 相关概念与设计理论依据

1.1 城市滨水空间

滨水空间指江、河、湖、海与陆地接壤的区域,包括一定水域空间、岸线以及与水体相邻近的陆地空间[5]。滨水空间的区位里含有水、土两大因素,常具有环境宜人、土地肥沃的特点,在生产生活上具有独特的优势,早期人类的文明也大多诞生在滨水空间范围里。随着人类进步与生产力的发展,人们活动范围愈来愈大,但水陆兼备的滨水区仍是城市里极佳的居住空间,优越的环境条件没有变化。随着后工业化时代的到来,诸多城市滨水空间经过了产业衰退与城市更新,游憩、商业、文化创意等业态替换了传统的工业仓储功能,发展演化成为城市公共休闲游憩空间,具有极高的休闲游憩价值和文化旅游开发潜力。

1.2 环境行为学

环境行为学是研究人与周围各种尺度的物质环境间相互关系的科学[1]。环境行为学研究的内容包括主体行为需求,基于“人-行为-环境”形成一个相互作用的有机体。“人”作为社会独特的个体,代表不同的需求、立场,细分为身份、阶级、文化等因素,上包括社会上人们生活形态、意识形态与审美情趣等高层次的需求与生理需求、生存需求等[2]。环境行为学的基本目的是探求决定物质环境性质的要素,研究其对生活品质产生的影响,通过环境政策、规划、设计、教育等手段,将知识应用到生活品质的改善中[3-4]。城市滨水空间作为水-陆交界面与自然-社会耦合界面,体现出复杂的人-地关系地域系统特征,游憩空间的设计应在“人-行为-环境”有机互动的逻辑框架下进行系统探索[5]。

1.3 游客感知

游客感知是人们通过感官对旅游对象、旅游环境条件等信息获得的心理认知过程,是旅游者将外部的旅游信息转换为其自身内部思维的过程。游客感知的主要内容包括目的地的管理、环境、服务等[6]。城市滨水游憩空间作为重要的游客活动场所,设计应在充分考虑游客感知的基础上开展,才能充分发挥出旅游、休憩、休闲的作用与价值。

2 人本主义视角下城市滨水游憩空间设计的必要性

从旅游供给的角度分析,城市滨水游憩空间的价值实现最终是以游憩活动与市民休闲活动诉求为基石,游憩活动的供给必须以人为本进行,游客与市民的体验感受是相关要素安排与活动开发的考察标准。游客与市民的体验除城市滨水游憩空间自身的条件之外,更多受到游憩与休闲活动的路线设计、建筑布局和环境营造、产品供给与业态安排等因素的影响。应打造产品体系,塑造符合游客与市民游憩休闲习惯的精品路线,让其在城市滨水空间获得良好的体验,获得良好的口碑,吸引更多游玩者到访,形成一个促进城市休闲游憩发展的良性循环结构[7-8]。

从游客与市民需求的角度分析,城市滨水区休闲游憩的目的是“亲水”,感受大自然的美好、获得身心的愉悦。从“人性化”角度分析,游憩空间环境不仅由人完成设计和营造,更是以人为依托实现其使用功能价值,二者相互作用、相互影响[9]。城市滨水空间须从现实需求出发,充分自然山水,让游客与市民融入山水之间,通过视觉、听觉、触觉、嗅觉等让游客与市民获得沉浸式感受,吸引更多游客,增进滨水空间的人气,促进其可持续发展。

从旅游设计与开发本身分析,不符合人性化设计的旅游空间通常无法保持长久的发展态势。从环境行为学相关理论分析,可发现城市滨水游憩空间设计存在局限性的主要原因在于旅游项目前期筹备时,规划与决策者们没有对游客的需求进行精准调查与分析,设计的成果无法满足大多数游客的需求;未将游客放置于城市滨水游憩空间设计的主体地位,缺乏人性化设计,导致体验达不到游客的预期,造成资源、资金的不恰当使用,影响部分环境生态,浪费旅游与公共休闲资源。

3 人本主义视角下滨水旅游空间设计原则

3.1 社会性原则

在设计中树立以人为本的指导思想,人是环境的主角,让建筑与人对话,引入公园、广场成为人们交流联系的空间,使人们享受充分的阳光、绿地以及清新的空气、现代化的公共设施。人性化的设计理念将人的行为模式作为重点考虑对象,依据游客心理,合理布置景观节点、休憩设施、道路交通等,根据人们的行为轨迹设计道路,串联旅游体验项目,打造便捷、舒适、绿色的游览流线,使游客与市民能够获得最佳游憩休闲体验。

3.2 经济性原则

人性化设计基于合理用地、节约用地的原则,选择环保经济的建筑材料等,科学合理地确定地块各项建设用地和定额指标,在经济最优选择、指标控制范围内打造最适宜的游憩与休闲环境。

3.3 生态性原则

城市滨水游憩空间应采用生态建筑建设,如在屋顶设置太阳能板以利用太阳能等可再生能源为景区提供部分动力,注重环境自然风流通,合理布置植被,采用多种组合绿化方式以兼顾自然采光与遮阴。规划过程贯彻绿色生态的环保理念,促进服务中心可持续发展,尽量避免对滨水环境造成人为污染与破坏。

3.4 整体性原则

在人性化理念下打造的滨水空间贯彻自然景观与人造景观交融的理念,不过度开发改造滨水空间原有风貌,坚持建筑融入自然景观的理念,打造舒适宜人的滨水游憩空间。结合城市远景规划,科学预测城市旅游发展远景进行合理市场定位,从全局出发积极融入城市发展规划,促进城市可持续发展。打造功能完善、配套齐全、业态丰富、景观风貌特色显著的旅游景区与休闲载体。

4 人本主义视角下城市滨水游憩空间设计思路

4.1 研究案例

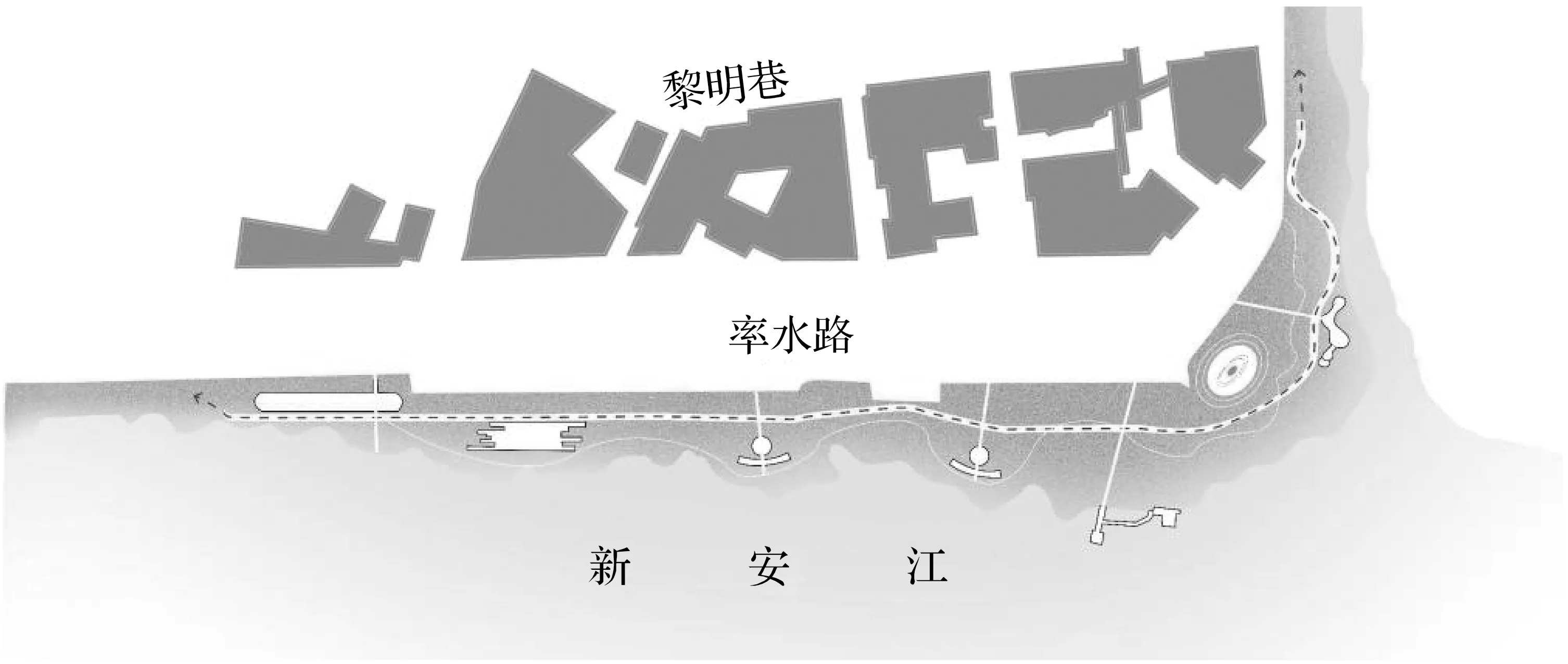

研究案例地选择黎阳in巷东南方向沿新安江处,属于城市滨水空间的范畴。通过对黎阳in巷滨水空间的实地调研与考察,归纳相应的滨水空间以下的人性化设计思路,为相关研究提供案例借鉴。

调研地区位与当前规划设计如图1、图2所示。

图1 案例地区位条件

图2 当前规划设计

黎阳in巷作为一条历史文化商业街,集居住、餐饮、休闲娱乐等功能于一体,其沿岸靠近新安江,本身依托徽州文化发展,又依傍于新安江这样的自然资源,是当地居民与外来游客常去的半独立空间。本文在此背景下提出相应的设计思路改造黎阳in巷滨水空间。

4.2 城市滨水游憩空间存在问题

(1)滨水空间资源与环境破坏严重。

开发商为了追求短期的经济利益,在城市滨水空间开发过程中只重视资源的开发,忽略对资源的保护,致使较多资源价值降低,导致生态环境的恶化。开发商对滨水空间的投资开发后,形成城市居民与游客的休闲游憩空间,但在后期运营管理过程中忽略游憩空间的接待能力,过度接待游览者,不控制游憩空间的环境容量,导致资源、环境的过度利用,资源遭到破坏。

(2)开发理念陈旧,无序、过度开发造成了资金浪费。

在城市滨水空间规划设计过程中忽略以人为本的规划理念,没有考虑人的行为模式和游客心理布置景观节点、休憩设施、道路交通等,致使游客在游览过程中体验感不佳,游览热情降低。各地为了争项目、争投资,开发资金并没有投入重点项目,盲目建设了大量低层次的景观设施,造成资金的严重浪费及资源闲置。

(3)游客参与性弱。

传统城市滨水空间的开发只注重资源,没有将游客体验作为投资开发的重心。一些滨水空间甚至直接将原始资源作为游览项目,开发深度严重不足,滨水空间大多停留在表层体验,难以使游客在滨水空间游览时感知到深层次的文化魅力,降低自身兴致,进一步导致参与度的低下,游览热情下降,形成恶性循环。

(4)设施老化。

目前,黄山市滨水空间中普遍存在着设施老化、内容单一、主题重复、缺乏多样性的现象。城市滨水空间内的各项配套服务设施,如公共卫生间、公共座椅、公共健身设施等基础设施也出现了不同情况的老化,缺乏及时维修与更新。

4.3 城市滨水游憩空间设计思路

(1)节点空间设计在“人流运动趋势”的中间或终点。

通过多次的观察发现,大部分的滨水空间呈现线性形态,沿河或沿江延伸,人流大多会从某一起始点开始沿流线呈现明显的流动趋势,即从起点指向终点,即人流运动驱动的原则[7]。

本研究的城市滨水空间人性化设计案例中,黎阳in巷多条路径连接滨水空间,可以于200~300 m或与黎阳in巷内部与滨水空间道路连接处设置一个节点空间,为游人提供休闲娱乐、休憩的空间,较好地为行走中感到疲劳的使用者提供休闲场所。节点内部的休憩空间在一定程度上形成了空间内部人流的高潮,使滨水空间成为人流聚集的公共休闲空间。

黎阳in巷城市滨水游憩空间节点设计、亲水走廊设计如图3、图4所示。

图3 黎阳in巷城市滨水游憩空间节点设计

图4 黎阳in巷城市滨水游憩空间亲水走廊设计

(2)在水岸设计亲水空间。

滨水空间的存在是为了满足行人与游客一定的休憩、休闲、娱乐等功能,在滨水空间中应当更好地制造亲水空间,构建人与水的亲和关系,让人能够接近水岸。改善滨水区人居环境,增强城市滨水地带的活力和吸引力,使滨水重新成为城市的核心地区[8]。黎阳in巷滨水空间河岸与岸边有一定的高度差,隔离了人与滨水的接触与亲近。

设计滨水空间时,在注意保持原有河流的自然状态,营造一条自然的河道和滨水带,依据地形适当建设河边廊道,在“水上行走”,促进人与水的亲和性。

(3)营造互动性强、人性化的微景观。

对滨水空间的设计是为了增强城市的活力,促进人与人之间的交流,提升个人的幸福感。设计互动性强的、人性化的景观,使游客有极大的参与感,提高其对景观的印象,以此提高滨水空间的可识别性。人流活动的地方会吸引更多的人活动,互动性强的景观小品也可以增强滨水空间的活力。

黎阳in巷在布置景观时应注重历史文化承接与对应,不应布置过于商业化的、布景式的建筑,使滨水区商业气息过重,缺乏城市应有的真实感与历史感,导致城市历史失落。改建后的滨水区完全改变了原有街道的尺寸,中断了历史文脉和人文文脉[9]。

(4)体现城市文化。

滨水空间的设计一定程度上体现了一座城市对于文化的表达,具备城市名片的功能,文化精神的表达也是人性化设计的考虑之一[7]。黎阳依靠新安江水岸,原有的古村落破败,黎阳in巷被改造后统一了徽州文化与现代建筑风格,在保持原老街肌理及保护、修缮部分有保留价值的老民居的基础上,形成了一个新型的商业街道空间。设计时,可以借鉴黎阳内部的建筑风格与形式通过建筑小品、文化雕像、历史故事等景观小品营造当地特色的场所文化,通过设置相应的生活化设施,如凉亭、棋桌、休憩桌椅等,塑造生活化的场所,让当地居民的滞留与活动,使之成为城市文化的体现与表达[8]。传承城市的历史文脉,体现以人为本的人文关怀。

5 结语

城市游憩与公共休闲环境直接影响旅游者及市民的心理体验与感受,影响区域旅游与城市空间的可持续发展。本文基于人本主义视角,提出城市滨水游憩空间设计目前较普遍存在的不足和问题,阐述了人性化设计在旅游发展中的重要性,提出设计的社会、经济、生态和整体原则,通过案例地黎阳in巷的实践,阐释捕捉人流运动趋势、打造亲水空间、营造互动性强的微景观以及体现城市文化等人本主义视角下城市滨水游憩空间的设计思路,为相关研究提供理论借鉴与实证参考。