App权限对用户隐私的影响研究

朱欣欣 刘晓溢 熊琦琦

摘 要:随着移动互联网相关技术的发展,App用户数量迅速增长,在网络环境下如何保护个人信息安全成为社会各界广泛关注的热点问题。文章以计划行为理论为基础,根据问卷样本数据采用Logit模型及结构方程模型进行实证分析。研究结果表明,市民的侵犯隐私现象感知、隐私保护态度与反隐私泄露意愿有显著影响;网龄、受教育程度、时长与反隐私泄露意愿之间有显著影响;市民隐私保护态度在侵权感知对采取反隐私泄露意愿中无促进作用。根据研究结果提出相应的政策建议,以期更好地保护用户个人信息。

关键词:App权限;用户隐私;计划行为理论;Logit模型

0 引言

在互联网高速发展的时代,随着网民数量的增长,App的数量及使用时长也在增长。据中国移动互联网数据库统计显示,中国移动互联网月用户活跃规模由2018年的月均 11.09亿增长为2020年的11.5亿;全网用户人均单日使用时长由2018年的5小时增长到2020年的7.2小时;全网用户月人均打開App的个数由2018年的21.5增长为2020年的25.4。网络的快速发展是一把双刃剑,人们在享受互联网带来的便利的同时,也需注意个人信息安全。

App个人信息安全问题已成为社会各界广泛关注的热点问题,纵观国内外学者的研究成果,关于用户使用App时出现信息泄露的原因如下:(1)国内学者的研究主要集中在以下几点:①秦博阳[1]指出App是线上线下数据交汇的重要入口,在提供服务的过程中会收集用户个人信息。②高理想等[2]指出当前App收集个人隐私的边界主要以非用户是否需要为界。③魏昂等[3]认为因为我国目前没有完善的网络隐私保护法。(2)国外学者关于该方面的研究主要有:①Terence Craig 与Mary Eludloff在其论文《隐私与大数据》中提出,企业的非法收集与违法使用进一步对公民个人信息安全造成了严重的威胁。②Thomas M.Lenard与Paul H.Rubin在其著作《大数据、隐私和常见的解决方案》中指出,一方面是因为App这一智能手机中的工具作为获取传输的媒介,它为App平台获取了海量的用户个人信息数据,另一方面App的信息获取和收集过程都是在暗地里进行的,用户个人无法轻易察觉到,以及大多数App没有关闭授权的选项,甚至不经用户同意,暗自收集获取用户个人信息。

本文以Ajzen的计划行为理论为依据提出研究假说,并通过logit模型和层次回归实证分析侵权感知、隐私保护态度对反隐私泄露意愿的影响,以及隐私保护态度的调节作用;最后分析影响隐私保护态度的因素,并进一步对比用户的隐私保护态度与侵权的实际发生情况,以期提高用户的隐私保护态度,降低保护态度对用户反隐私泄露意愿的阻碍,提升用户的隐私保护态度。

1 研究假说

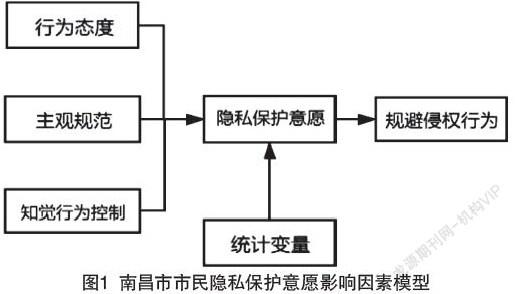

在本次研究设计中,以App使用权限为背景,以计划理论为基础构建了南昌市市民隐私保护意愿影响因素模型,进一步探究影响南昌市市民隐私保护意愿的因素,如图1所示。

态度是指个人对该项行为所持的正面或负面的主观感觉,本文中的态度为受众对其隐私保护的态度;主观规范是指个人对是否采取某项特定行为时所感受到的社会压力,在此次研究中的主观规范主要指企业、政府作用发挥和周围环境影响;知觉行为控制是指反映个人过去的经验和预期对现行行为的影响,本研究中的行为控制主要是指遭遇信息泄露情况等隐私侵犯现象;统计变量,即基本信息,包括年龄、受教育程度、职业、网龄、使用App种类和时长等。

根据国内外相关研究,反隐私泄露意愿与侵权行为规避存在一定偏差,对侵权行为规避造成影响的因素也较为复杂,但侵权行为规避是隐私保护意愿最为直接具体的表现。因此本研究运用南昌市民主动规避侵权的行为直接反映南昌市民的反隐私泄露意愿。行为意向是指个人对于采取某项特定行为的主观概率的判定,它反映了个人对于某项行为的行为态度。本研究中特指南昌市民反隐私泄露意愿,其构成模型外生潜变量,受被问卷对象对隐私保护态度、隐私侵犯现象感知、受教育程度及网龄等内生潜力变量影响。

知觉行为控制是指个体经验和预期对个体是否采取某项特定行为决策所发挥的影响作用的大小,经验知觉支持越大,行为意向就越大,反之就越小。根据南昌市民反隐私泄露意愿有关的知觉行为控制及隐私侵犯现象感知的经历,据此提出如下假设。

H1:南昌市居民隐私侵权感知水平越高,他们越愿意进行反隐私泄露行为。

态度是以行为信念为基础,其组成成分经常被视为个人对行为结果的显著信念函数,而态度是个体对某一现象或行为所抱有的知觉上的主观判断。态度越积极,行为意向就越大,反之就越小。本研究认为个人的隐私保护态度在一定程度上能够影响个人的反隐私泄露意愿,本文是指面对App使用时需要开放隐私权限的情况,人们开放权限后的态度。在该背景下,南昌市民的态度具体表现为对于自身隐私的保护态度。据此,提出如下假设。

H2:南昌市民隐私保护态度越强烈,他们就越愿意进行反隐私泄露行为。

调查对象的隐私侵权现象感知可能因其隐私保护态度不同而存在差异。例如隐私保护态度较弱的居民在相同的环境下,可能会受其开放心理的影响而低估隐私侵权行为的严重性,导致其对隐私侵权现象感知水平较低,而不愿采取一定的行为进行规避。然而隐私保护态度较强烈的居民在相同的环境下,可能会受保守心理的影响,导致其感知水平过度,从而影响App的正常使用。基于本文提出如下假说。

H3:南昌市居民的隐私保护态度在其侵权感知影响其反隐私泄露意愿中起正向的调节作用,即南昌市居民的隐私保护态度会强化隐私感知对其反隐私泄露意愿的促进作用。

个人以及社会文化等因素(如年龄、文化程度、职业、性别等)通过影响行为信念间接影响行为态度、主观规范和直觉行为控制,从而影响行为意向和实际行为。因此,本文分析影响隐私保护意愿的因素主要从文化程度、职业、年龄、网龄、使用App种类和时长等几个方面来进行研究,提出如下假设。

H4:性别、年龄、网龄、职业、受教育程度等对隐私保护意愿有显著影响。

2 研究设计

2.1 数据来源

本文所用数据来自于2020年9月到10月在江西省南昌市开展的南昌市居民App使用隐私保护意识的调查。选取南昌市作为调查地点的原因,主要是南昌市作为江西省的省会城市,其经济水平在江西省较为发达,经济发展促使互联网普及率较高,为展开App使用隐私保护意识的调查提供了良好的环境。

依据调查需要,研究团队根据全国第5次人口普查的数据结果对年龄和性别进行分层抽样。此次调查共收获301份数据,剔除无效问卷后获得有效问卷252份,问卷有效率为83.7%。

调查对象主要为拥有南昌市户籍的居民。问卷主要分为5部分:第一部分为调查者的个体特征,包括年龄、性别、受教育程度、职业以及网龄等基本信息。第二部分为调查者的隐私保护意识情况,包括调查对象在安装和使用以及卸载手机App时的行为;第三部分为调查对象使用App时对其权限应用的态度,第四部分为调查者日常生活中是否受到隐私侵犯和怎样的隐私侵犯;第五部分则为调查对象认为企业和政府在App隐私保护中发挥以及应该发挥怎样的作用。

2.2 变量说明

(1)被解释变量:反隐私泄露意愿。本文的被解释变量是南昌市民反隐私泄露意愿,由市民的侵权行为规避程度进行衡量,运用李克特五分量表(完全符合~完全不符合),对市民的侵权行为规避程度进行划分,1为规避程度最高,5为规避程度最低。

(2)核心解释变量:隐私保护态度和侵权感知程度。隐私保护态度即为隐私保护意识,例如“注册登入App时谨慎提交个人信息”等表示隐私保护意识较高的行为,由李克特五分量表1~5分别表示完全符合到完全不符合的程度;而现象感知程度为被调查者受到某些侵权行为经历的符合程度,主要利用李克特五分量表进行测量。1为感知程度最高即完全符合,5为感知程度最低即完全不符合,如表1和表2所示。

(3)控制變量。本研究的控制变量选取的是被调查者的个体特征(性别、年龄、受教育程度、职业等),以及使用互联网情况(网龄、使用App时长和种类等)。据已有研究显示被调查者的人口学特征以及相关经历会影响其反隐私泄露意识,因为人的主观行为意识受到其客观的人口学特征和经历的影响。

2.3 数据描述性统计及样本特征

在252个样本中,男生占比52.78%,女生占比47.22%;年龄0—14周岁占19.05%,15—64周岁占72.22%,65周岁以上为8.73%。被调查者的受教育程度占比最高是在初中及以下为40.08%,占比最低为硕士及以上,占比13.89%;根据此次调查显示受调查者的App使用时长普遍在1~6小时。虽然在App使用种类方面,被调查者在各类软件均有涉及但是使用App种类与性别显著相关,女生喜欢购物、摄像等种类的App,男生更钟情于游戏种类的App。

3 实证结果与分析

3.1 Logit模型估计结果

南昌市市民反隐私泄露意愿为二元选择变量,本文构建Logit模型探究侵权感知、隐私保护态度对南昌市市民反隐私泄露意愿的影响,模型形式如下:

P(y=i)=α+β1perceptioni+attitudei+yXi+μ①

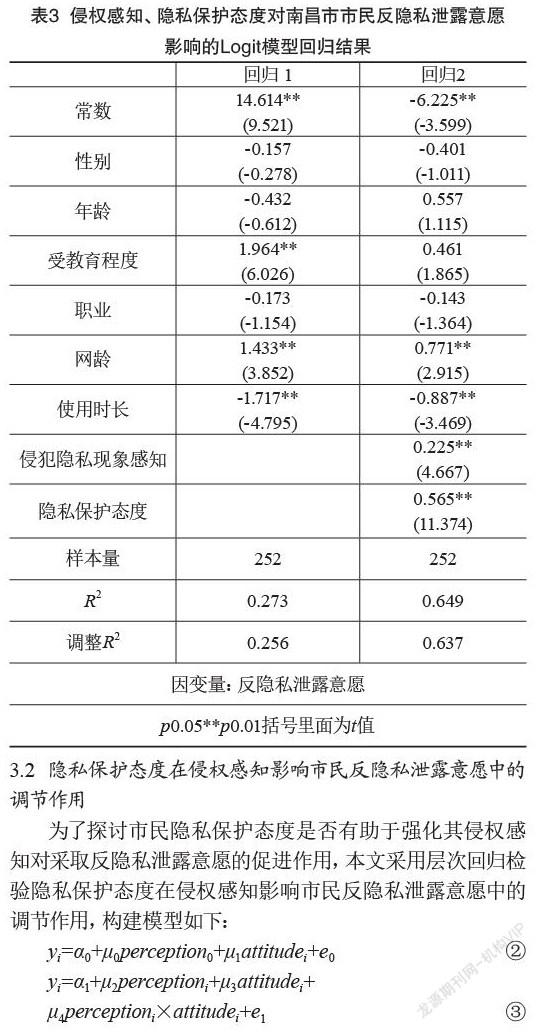

①式中,i代表第i个市民,P(y=i)代表第i个市民愿意进行反隐私泄露行为的概率,perception代表第i个市民的侵权感知,attitude代表第i个市民的隐私保护态度,Xi代表控制变量,包括受访者的个体特征和家庭特征,α代表常数项,β1和β2代表回归系数,μ为残差项。表3报告了侵权感知与隐私保护态度对市民法隐私泄露意愿的影响结果。首先,回归1为仅包括控制变量的基准回归,基准回归的R2为0.273。回归2在回归1的基础上引入侵权感知与隐私保护态度两个核心解释变量,回归的R2提高了37.6%,说明引入侵权感知与隐私保护态度两个变量对模型具有解释意义,解释力度为37.6%。本文基于回归2的结果进行分析。

(1)侵犯隐私现象感知对南昌市市民反隐私泄露意愿的影响。上述结果显示其回归值为0.225,可知侵犯隐私现象感知具有显著性(t=4.667,p=0.000<0.01),且该数值为正说明它们之间的影响关系是正向的。即人们对侵犯隐私现象的感知水平越高,人们反隐私泄露意愿越高,就越愿意进行反对隐私泄露行为。假设1成立。

(2)隐私保护态度对南昌市市民反隐私泄露意愿的影响。上述结果显示其回归值为0.565,可知隐私保护态度具有显著性(t=11.374,p=0.000<0.01),且该数值为正说明它们之间的影响关系是正向的。即南昌市市民的隐私保护态度越明确,他们就越愿意进行反对信息泄露,从而反隐私泄露意愿越高。假设2成立。

(3)控制变量对南昌市市民反隐私泄露意愿的影响。这里将性别、年龄、受教育程度、网龄、职业和App使用时长定义为控制变量进行回归分析。1.964是受教育程度的回归系数,可知其具有显著性(t=6.026,p=0.000<0.01),且数值为正说明受教育程度对反隐私泄露意愿产生的影响关系是正向的,即当人们的受教育程度越高,人们的反隐私泄露意愿越高,在使用App时会更注重隐私保护排斥,获取权限较多的软件;1.433是网龄的回归系数,可知其具有显著的正向影响关系(t=3.852,p=0.000<0.01),即大数据时代下接触互联网的时间越长,越能意识到个人信息的重要性,反对隐私泄露意愿也就越高;-1.717是使用时长的回归系数,具有一定的显著性(t=-4.795,p=0.000<0.01),且数值为负说明使用时长对反隐私泄露意愿产生的影响关系为负向,即当人们使用App软件的时长越长,人们对该软件的依赖性就越强,对平台获取权限的行为越漠视,反隐私泄露意愿越低。即假设4部分成立。

3.2 隐私保护态度在侵权感知影响市民反隐私泄露意愿中的调节作用

为了探讨市民隐私保护态度是否有助于强化其侵权感知对采取反隐私泄露意愿的促进作用,本文采用层次回归检验隐私保护态度在侵权感知影响市民反隐私泄露意愿中的调节作用,构建模型如下:

yi=α0+μ0perception0+μ1attitudei+e0②

yi=α1+μ2perceptioni+μ3attitudei+

μ4perceptioni×attitudei+e1③

②式和③式中,perceptioni为解释变量侵权感知,attitudei为调节变量隐私保护态度,perceptioni×attitudei为解释变量和调节变量的交互项,α0,α1,μ0,μ1,μ2,μ3,μ4为系数,e0,e1为残差项。通过检验perceptioni×attitudei的回归系数可以判断隐私保护态度是否存在调节作用。若perceptioni×attitudei回归系数显著,说明存在调节作用。层次回归的第一步是将侵权感知、隐私保护态度变量纳入模型,分析主效应;第二步是将侵权感知与隐私保护态度的交互性纳入模型,分析调节作用。隐私保护态度在侵权感知影响市民反隐私泄露意愿中的调节作用检验的回归结果如表4所示。

从上表格可知,自变量(侵犯隐私现象感知)呈现出显著性(t=10.150,p=0.000<0.05)。意味着侵犯隐私现象感知对于反隐私泄露意愿会产生显著影响关系。侵犯隐私现象感知与隐私保护态度的交互项并不会呈现出显著性(t=-0.063,p=0.950>0.05),即隐私保护态度在侵权感知影响市民反隐私泄露意愿中不起调节作用。针对上述现象分析可能的原因是,南昌市市民在使用App时对其侵权行为存在一定程度感知,同时南昌市市民的隐私保护态度对反隐私泄露意愿有所影响,但可能由于无力改变平台肆意收集用户信息的行为,所以逐渐习以为常,导致侵犯隐私现象感知与隐私保护态度的交互项对反隐私泄露意愿无影响。

4 进一步探讨

4.1 模型假设

本研究中特指南昌市民隐私保护意愿,构成模型外生潜变量,受被问卷对象对隐私保护意识、作用发挥(企业、政府)、周围环境、受教育程度及网龄等内生潜力变量影响。对应的测量变量对应如图2所示。

本研究认为个人隐私保护意识是影响其隐私保护意愿的重要因素,本文是指面对App使用时需要开放隐私权限的情况,人们开放权限的态度。在该背景下,南昌市民的态度具体表现为对于自身隐私的保护意识。据此,提出如下假设:

H5:隐私保护意识对隐私保护意愿有影响。

H6:企业、政府作用发挥感知对隐私保护意愿有影响。

H7:周围环境、个人认知和基本信息对隐私保护意愿有影响。

H8:基本信息、作用发挥感知对隐私保护意识有影响。

4.2 模型拟合分析

卡方自由度比为4.35,介乎于3和5之间如表5所示,说明模型效果可以接受,不需要对模型做进一步修正。也即作用发挥感知与隐私保护意识之间存在共变关系的假设得到验证。将这些共变关系纳入分析框架,将得到更精确的分析结论。

路径分析结果如图3所示,路径系数的检验参数见表6。

如图3所示,基本信息对于隐私保护意识影响时,此路径并没有呈现出显著性(z=﹣1.589,p=0.112>0.05),因而说明基本信息对隐私保护意识并不会产生影响关系。作用发挥感知对于隐私保护意识影响时,标准化路径系数值为﹣0.253<0,并且此路径在0.05的统计水平下具有显著性(z=﹣2.128,p=0.033<0.05),因而说明作用发挥感知会对隐私保护意识产生显著的负向影响关系。假设8不完全成立。

由路径回归结果可知,对隐私保护意愿影响最大的是个人认知,其标准化系数为1.082。对隐私保护意愿影响较为显著的是基本信息、周围环境和隐私保护意识,其中作用发挥感知对隐私保护意愿的影响关系是负向的,假设5,6,7成立。模型的分析结果认为南昌市市民的隐私保护意愿受制于个人受教育程度、网龄、职业等因素,同时受到互联网时代信息安全和个人的隐私保护意识显著影响。这里的作用发挥感知采纳的主体是政府和开发App的企业,当人们感知不到政府和企业发挥作用时,人们的隐私保护意愿也就越强烈。

5 结论及政策建议

本文基于南昌市252位App用户的调查数据,以计划行为理论为依据,探讨影响南昌市市民隐私保护意愿的因素。具体地,本文以计划行为理论为依据构建南昌市市民隐私保护意愿影响因素模型,提出研究假说,在此基础上运用Logit模型和层次回归进一步分析验证侵权感知、隐私保护态度对南昌市市民反隐私泄露意愿的影响。研究结果显示,第一,南昌市市民的侵犯隐私现象感知、隐私保护态度与反隐私泄露意愿有显著影响;第二,网龄、受教育程度、时长与反隐私泄露意愿之间有显著影响;第三,市民隐私保护态度在侵权感知对采取反隐私泄露意愿中无促进作用。

基于以上结论,本文提出如下政策建议:

App收集个人隐私的边界要以用户是否需要为界。目前,App收集个人隐私的边界大多数是以非用户是否需要为边界,很少考虑用户的相关权益。目前,很多App都存在“霸王条款”、不授权就闪退、窃听等侵犯用户隐私问题,用户在使用App过程中,通常会感知到自己被侵权,会采取相应的措施来保护自己的合法权益,反对侵权现象。虽然,用户会采取相应的保护措施,但是发挥的作用却不大,这就需要相关的App软件开发公司担负起应负的责任,让用户拥有更高的权限应用权利。工信部需要加强对App的专项整治,对于非法收集个人信息的行为进行严厉打击,以期更好地保护用户个人隐私。

App软件开发公司要以用户需求为导向。随着国家义务教育的普及,人们的受教育水平也在增长。调查研究中发现,受教育水平越高人们的反隐私意愿越强烈,越重视个人隐私保护。在互联网相关技术的迅速发展下,App的下载量及使用时长也在快速增长。在调查研究中发现,网民的网龄越大反隐私泄露意愿越强,但是使用时长与反隐私泄露意愿负相关。刚刚接触App的用户在使用App时通常会仔细阅读隐私协议、谨慎同意相关权限的授权、反隐私泄露意愿较强。但是随着网民使用时长的增长,用户的反隐私泄露意愿较低。因此,App軟件开发公司需要加强对平台的监管,要完善监管制度,坚持以用户的需求为导向的原则。

国家立法部门需要建立完善的网络隐私保护立法,拓宽用户的投诉渠道,为保护用户个人信息安全提供最根本的制度保障。关于隐私保护不仅需要内部力量更需要外部力量,在内部保护的基础上,需要加强外部力量的保护。在调查研究中发现保护态度与侵权感知交互时,对反隐私泄露意愿无促进作用。究其原因主要在于用户投诉无门以及大环境的影响,当用户投诉时,发现投诉渠道少以及发挥的作用很小,通常会不愿意进行反隐私泄露,削弱用户的隐私保护态度,为了促进用户的隐私保护态度以及保障用户的信息安全,亟须国家立法部门完善网络隐私保护法,为用户拓宽投诉渠道,营造安全清朗的网络环境。

[参考文献]

[1]秦博阳,靳文京.App个人信息安全现状及解决思路[J].保密科学技术,2019(10):12-15.

[2]高理想,刘昊鑫,张俊楠.App申请和使用“可收集个人信息权限”案例分析[J].保密科学技术,2019(10):24-28.

[3]魏昂,李东格,吕尧.基于App的个人隐私安全保护研究[J].网络空间安全,2019(8):31-35.

(编辑 王永超)