洛宁庙学考略

俞星海 梁国斌 李宇彤

摘要:庙学制度是中国传统教育制度,地方庙学由礼仪祭祀的场所逐渐成为宣传教化兼礼仪祭祀的场所,不仅为当地人才培养作出了贡献,还对当地的民风教化起到积极的作用。本文依据洛宁县志及庙学相关文献资料,对洛宁庙学的沿革及形制进行简单考证。

关键词:洛宁;学宫;庙学制度

洛宁地处洛阳市西陲,为洛阳市下辖县。洛宁县群山环绕,重岩叠嶂,洛水贯穿其中,古时为联系长安与洛阳的交通要道,可谓是“地辟岩疆,天成要塞;扼雍豫之咽喉,筦秦晋之门户”[1]。李乔先生在《河洛文化研究论述》一文中对河洛文化的空间范围有如下定义:“狭义的河洛,是指以洛阳为中心、以河洛交汇处为代表的河洛流域;广义的河洛,则包括西至潼关,东至开封,南至伏牛山北麓,北跨黄河至晋东南、济源至安阳一带相对广袤的区域。”[2]洛宁县正处于“殷周幾地,庠序遗泽”,是河洛文化传播的中心区域,故而教化之风盛行不衰,“沐浴圣代菁莪棫朴之化百有余年”[3]。

本文将研究对象界定为文教建筑,即:“与文化传播和教育学习相关的建筑,虽然主要集中于作为学校的学宫和书院,但古代的学校不仅起到教育作用,而且还有文化传播的重大意义,学宫中的学庙和书院中的大成殿都为专门的祭祀建筑,担负了传播祭祀文化的作用,而不仅仅是我们现代学校中的教学用房。”[4]本文主要依托乾隆十二年(1747年)编修的《永宁县志》、民国六年(1917年)编修的《洛宁县志》,兼采古代及近现代文献资料,将文教建筑的考察范围限为学宫,对各建筑的沿革、布局、功能、形制等要素作大致考述。

一、学宫—官方文教建筑

(一)概述

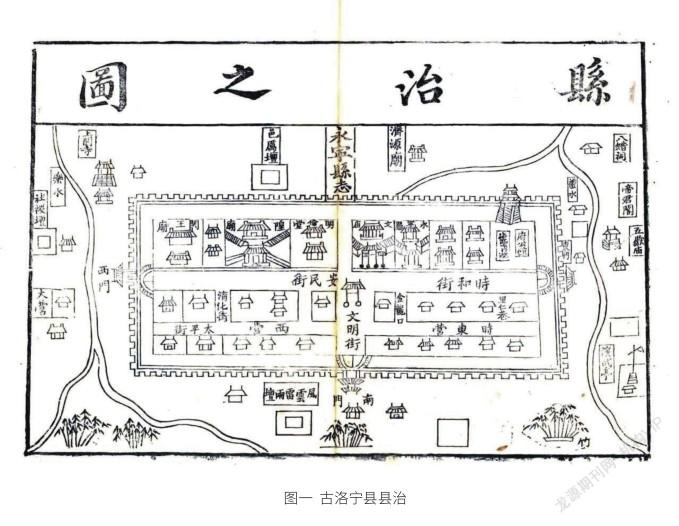

学宫是“古代中国以办学为宗旨,将学习儒家经典的学校与祭祀孔子的礼制性庙宇相结合的国家官办教育和祭孔场所”[4]。洛宁学宫,旧称“永宁学宫”,其建筑规制在清中期最为完备,后经战火,今仅存大成殿、崇圣殿和戟门。为避免争议,与宁夏永宁县、广西永宁州、贵州永宁州作区分,本文以洛宁文庙代指永宁学宫。下文对学宫的考述,依据《永宁县志》(乾隆十二年本)中的文字记载和图志。

(二)历史沿革

洛宁文庙始建于宋。北宋咸平年间(998—1003年)知县李穀始建县学,崇宁四年(1105年)知县夏琦重修。元末毁于兵乱。明洪武六年(1373年)知县翟礼重建,洪武三十年(1397年)主簿艾敬又修补增建,永乐元年(1403年)知县郝静修葺,正统十年(1445年)知县于渊修葺,弘治六年(1493年)知县李景修葺,万历二年(1574年)知县秦绅修葺。明末再度毁于战火。清顺治九年(1652年)知县程万善重修,康熙二十八年(1689年)知县佟赋伟再修。2000年,洛宁文庙被确定为河南省省級重点文物保护单位。

(三)文庙部分建筑考略

文庙的建筑众多,根据建筑功能可粗略分为前导建筑、主体建筑、附属建筑三部分。前导建筑包括位于文庙前部的建筑和构筑物,其本身没有奉祀功能,用于营造庄严肃穆的氛围。主体建筑是学庙的核心部分,也是发挥祭祀职能的中心场所,其中轴线上由南往北依次为大成门、月台、大成殿及东西两侧成对设置的名宦祠、乡贤祠和东西庑。附属建筑为增强学宫整体功能性的建筑,可分为六类:“一类是存放牌位的神库,一类是供祭祀人员使用的斋宿所和更衣厅,一类是为祭祀制作祭品的神庖和神厨,一类是祭祀时演奏音乐和表演舞蹈的礼乐亭等,一类是置放钟鼓的钟鼓楼等,一类是保存祭祀用礼器、乐器的库房。”[5]

乾隆十二年(1747年)时,洛宁文庙尚有三进院,坐北向南,对称分布,县志记载:“文庙中为殿庭,是为大成殿,东西列两庑,前为戟门,又前为棂星门,为泮池。”[1]另由图志可见,乡贤祠居西庑左侧,而崇圣殿与名宦祠位在文庙东路院落中,崇圣殿居南,名宦祠居北。

1.前导部分

(1)教化无穷坊

“教化无穷”出自周敦颐《太极通书·孔子下第三十九》中“道德高厚,教化无穷,实与天地参而四时同,其惟孔子乎”[6]句,意为称赞孔子的道德教化与天地四时同在,达到了天地人合一的境界。教化无穷坊在文庙南的通衢南侧,是庙前的牌坊建筑,据《永宁县志》(乾隆本)描述:“若罘罳直南门而表柣者为教化无穷坊。”[3]

(2)照壁

照壁,又名屏墙、宫墙,位于文庙的庙门前。辟有正门的文庙,照壁一般在门前道路的对面;未辟正门的文庙,照壁就成了文庙最前面的围墙。文献记载中最早的照壁是明永乐十五年(1417年)在曲阜孔庙门前增建的一堵面墙。清代,照壁开始广泛普及,清末几乎所有文庙都设有照壁。

(3)庙门

中国传统建筑群落通常呈封闭式,四周筑墙,前设门,文庙亦然。宋以降,文庙建筑形制逐步完备,殿前增加了重重门坊,与围墙相连的最前端能够供人出入的建筑就成为文庙的庙门。清代,诸多文庙不开正门,庙门退到围墙以内,只能以偏门或角门作为文庙的出入口。

(4)下马碑

下马碑一般立于文庙前的左右两侧,为提示人们下马以表敬意的礼仪设施,亦体现了统治者对文教的高度重视,若不下马而触犯礼制规定,就会受到处罚。明清时,于文庙前立下马碑已形成惯例。《永宁县志》中虽然没有对下马碑的文字记载,但是文庙的图志中标明了下马碑的相对位置,可知清代永宁学宫前当有下马碑。

(5)棂星门

棂星又名“灵星”“天田星”,古人认为此星主管农事,周朝时曾于仲秋祭祀棂星于国都东南。汉高祖曾令天下皆立灵星祠。宋仁宗天圣六年(1028年)令构筑郊坛外垣,设置棂星门,以象天体,太庙等大祀坛庙都以棂星门为正门,文庙也随之设置棂星门。南宋时,建造棂星门的记载逐渐增多,明代文庙对棂星门的设置已经十分普及,清代棂星门几乎成为文庙必设的建筑之一。孔庙设置灵(棂)星门,既表示尊孔如同尊天,也寓意孔子思想中的广育人才。

(6)泮池、泮桥

泮池是古代诸侯学校必有的设施,泮池一般设于文庙中心庭院的前端,也就是大成门的前面。泮桥是横亘于泮池上沟通两岸的建筑物,最早的泮桥出现在宋淳熙四年(1177年),当时海宁州学和盐宫县学均凿池造桥。此后泮池建桥逐渐普遍,直到清代,未建泮桥的文庙也陆续添建。早期有的是先凿泮池后建泮桥,后期泮池和泮桥一般是同时建造。

2.主体建筑

(1)大成门(戟门)

大成门为文庙正殿前的主门,又称仪门,亦称戟门。宋初于正门前增加了棂星门等建筑,殿门与庙门分列。宋建隆三年(962年),宋太祖诏令祭祀孔子用一品礼,庙门竖立十六戟,从此正门也称戟门。宋嘉祐六年(1061年),仁宗亲自书写“大成殿”匾额颁给曲阜孔庙,门以殿得名,正门也称“大成门”。崇宁三年(1104年),宋徽宗诏命文宣王庙正殿名为“大成殿”,从此各地孔子庙正殿均称“大成殿”,门也因此称“大成门”。明嘉靖九年(1530年),诏改文庙祀典,将大成殿改名“先师庙”,将大成门改为“庙门”。清顺治二年(1645年),恢复“大成殿”“大成门”之名。洛宁文庙大成门为二进院的大门,面阔3间,进深2间,单檐硬山式建筑,中间用通柱,前后檐下皆用单跳斗拱,东西两侧各有掖门,东曰“圣域门”,西曰“贤关门”。“圣域”本指圣人的境界,取“禹入圣域而不优”之意[7];“贤关”本指进入仕途的门径,语出“太学者,贤士之所关也”[7]。

(2)大成殿

大成殿是整个文庙的中心建筑,建筑规模最大,建筑等级最高。孔子庙早期由于建筑少,正殿的名称与庙的名称一致。唐开元二十七年(739年)改封孔子为“文宣王”,庙因此称“文宣王庙”,正殿称“文宣王殿”。宋嘉祐六年(1061年),仁宗命名大成殿,并亲自题匾颁给曲阜孔子庙。崇宁二年(1103年),宋徽宗诏令天下文庙文宣王殿改名为大成殿,明嘉靖九年(1530年),厘正文庙祀典,取消孔子“大成至圣文宣王”封号,改称“至圣先师”,将大成殿改称“先师庙”。清顺治二年(1645年)尊称孔子“大成至圣文宣先师”,同时恢复“大成殿”名称。“大成”典出《孟子》中“子之谓集大成”[8],是孟夫子称赞孔子集往圣先贤的大道于一身,最终达到了圣德的成就和境界。洛宁文庙大成殿位于整组建筑群最北端。其通高18.3米,“面宽五间25米,进深明间三间,东西两山各为四间,统进深13.8米,砖木结构悬山顶”[9],梁枋绘有彩色图案。殿内原供奉有至圣先师孔子神牌位,陪祀复圣颜回、述圣孔伋、宗圣曾参、亚圣孟轲四配,闵损、冉雍、端木赐、仲由、卜商、有若、冉耕、宰予、冉求、言偃、颛孙师十二哲与朱熹。

(3)东庑、西庑厢房

东庑、西庑为供奉附祀先贤先儒的厢房。元始,两庑已经成为孔子庙的必备建筑。洛宁文庙的东、西庑均“楹二十一”[3],附祀历代先贤先儒共一百五十四个牌位。其中奉祀的人物有两类:一类是先贤,共七十九人,主要是孔子弟子,另有孔子推崇过的同时代的贤人,如公孙侨和蘧瑗,另有十二哲之一颛孙师的弟子公明仪和孟子的弟子乐正克、万章、公都子、公孙丑等人,及宋代的理学家邵雍、周敦颐、程颢、程颐、张载五人;另一类是先儒,主要是战国以来著名的儒学家。

(4)名宦祠、乡贤祠

名宦祠是奉祀本地政绩突出官员的专祠。乡贤祠是奉祀本地著名贤人的专祠。明洪武元年(1368年),朱元璋诏令“中书省下郡县,访求应祀神祇。名山大川、圣帝明王、忠臣烈士,凡有功于国家及惠爱在民者,著于祀典”,第二年“令天下学校各建先贤祠,左祀贤牧,右祀乡贤”[10],从此学校内设立先贤祠成为国家制度。到了清代,绝大多数学校设立了名宦祠和乡贤祠。洛宁文庙乡贤祠在西庑的左侧,名宦祠则与崇圣殿在同一院内,据县志记载,其规模最大时曾供奉一千二百余牌位。

(5)崇圣殿(祠)

又称“崇圣宫”“崇圣祠”,旧称“启圣祠”,是奉祀孔子先人的祠堂。嘉靖九年(1530年),詔令在学校内设置启圣祠奉祀孔子父亲叔梁纥,以颜回、曾参、子思、孟子之父配享,以二程之父程珦、朱熹之父朱松和蔡沉之父蔡元定从祀。根据朝廷旨意,各地学校纷纷建造启圣祠。清雍正元年(1723年),皇帝加封孔子五代先人为王,令将启圣祠改为崇圣祠。由于崇圣殿是明代才增加的,国家又没有统一的规定,所以也没有统一的固定位置。洛宁文庙的崇圣殿位于大成殿东侧,“面宽三间12.4米,进深三间8.8米,砖木结构歇山顶”[9]。殿内供奉孔子的五代祖先,分别是孔子的五世祖肇圣王木金父、高祖裕圣王祁父、祖父昌圣王伯夏、曾祖诒圣王防叔、父启圣王叔梁纥。

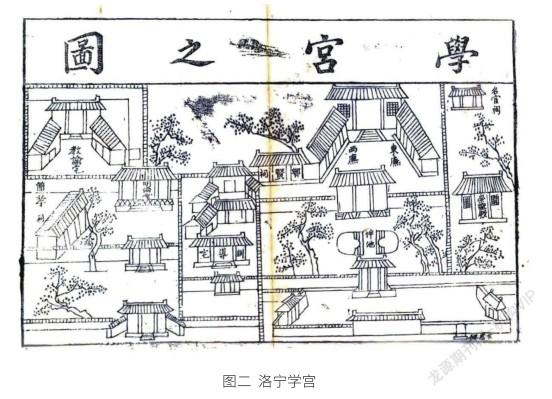

3.学署部分

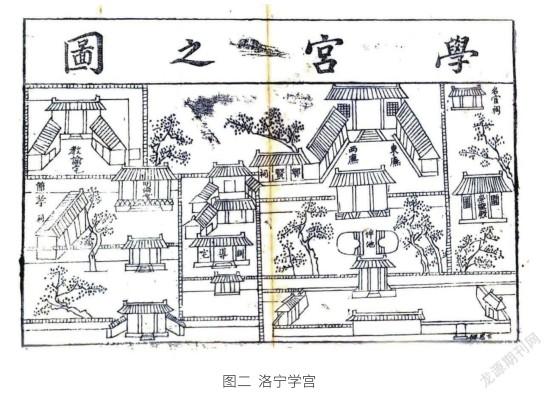

学署建筑均已不存,仅见于图志。由图二可知,学署的主体布局为“儒学门—仪门—明伦堂”,学署北侧有一进院,置教谕宅,学署东侧有两进院落,置训导宅。结合清代洛宁知县佟赋伟的《重修庙学碑记》可知,敬一堂也在东侧院内。

(1)儒学门

儒学门也叫黉门、文曲门、头门,为进入学署的第一道大门[11]。

(2)仪门

仪门也称塞门或二门,学生入儒学门后,需在仪门前端正自己的仪容,方能入内,故称仪门[11]。

(3)明伦堂

明伦堂也称明德堂,是“讲习经典和教育学生明白人伦之道的礼堂”[12],为学署中最重要的建筑。从明代开始,学署中的讲堂被统称为明伦堂。“明伦”语出《孟子》:“皆所以明人伦也。”[8]据县志记载,洛宁庙学明伦堂共五楹。

(4)教谕署

元、明、清三朝学署皆设有教谕署,为管理地方官学及掌管所属生员的机构。据明清学制,一县一般设置一名教谕,两名训导,二十名生员,教谕负责“训迪学校生徒,课艺业勤惰,品评行优劣,以听于学政”[13],同时还需承担部分督行教化、维护风气的行政任务。洛宁教谕署位于明伦堂后,为县儒学教谕的住所,曾于乾隆二十年、五十三年、五十四年三次重修。

(5)训导署

训导署为训导官办公的地方,训导为中国古代文官,清代品秩为正八品,负责教育管理的事务。因其官位在教谕之上,所以训导署通常成为教学管理建筑群的中心建筑,一般自成院落,位于学庙一侧。

(6)敬一堂

嘉靖五年(1526年),明世宗作《敬一箴》,“颁之太学,遂诏郡县学校皆行镌石”[14]。堂中有《敬一箴》并列《程子视听言动四箴》,宋儒范浚《心箴》,又制有康熙《训饬士子文》卧碑,是学生观摩、学习、听讲的场所。据《洛宁县志》(民国八年本)记载:“明伦堂在文庙之右,楹五,堂后为友仁堂,右为敬一堂。”《永宁县志》(乾隆十二年本)则记载:“辟门以西曰明伦堂也。”即明伦堂位于文庙西面左侧。清时渐废,现已无存。

(7)节孝祠

忠义祠、孝悌祠和节孝祠等是清雍正元年(1723年)朝廷下令在各地一次性建造的,地方上大多将忠义祠和孝悌祠合称为忠孝祠或忠义孝悌祠。大多建在学署内[4]。

三、结语

梳理洛宁学宫的发展脉络,可见其发端于北宋,完善于元明,兴盛于清代,是中国古代地方庙学制度发展的缩影。自宋以降,中央不断提高对地方教育的重视,并在地方任命基层官员管理教育事务,使地方庙学成为为中央政府输送人才的机构;以“忠君”“象贤”“尊礼”为核心的儒学道德观与价值理念以官学的形式得到推广,使庙学成为文人的精神殿堂,“学而优则仕”逐渐成为古代知识分子的信条;学庙的祭祀职能在发展中逐渐流于形式,宣传教化的职能占据了主导地位,使民众对孔子及陪祀人物从顶礼膜拜逐渐转移为将其作为“道德的载体、道统的象征和文化的符号”[15]。学宫建筑与庙学制度互为表里,是中国古代教育制度的重要组成部分,洛宁县庙学为当地的人才培养、民风教化起到了不可忽视的积极作用。现今洛宁县庙学的形制残缺,仅存文庙的大成殿、崇圣殿和戟门,但其存留下来的建筑规制和装饰依然有历史研究价值和建筑分析价值。

作者簡介

俞星海,1998年生,男,汉族,安徽芜湖人,本科,研究方向为社会史。

梁国斌,1998年生,男,汉族,河南洛阳人,本科,研究方向为历史地理。

李宇彤,1999年生,男,满族,辽宁抚顺人,本科,研究方向为民族史、清史。

参考文献

[1]永宁县志(民国六年)[M].影印本.

[2]李乔.河洛文化研究述论[J].地域文化研究,2019(4):67-79.

[3](清)永宁县志(乾隆十二年)[M].影印本.

[4]罗明.湖南清代文教建筑研究[D].长沙:湖南大学,2014.

[5]孔喆.孔子庙建筑制度研究[M].青岛:青岛出版社,2018:322.

[6]梁绍辉.太极图说通书义解[M].海口:海南出版社;1991:225.

[7](汉)班固.汉书[M].北京:中华书局,1962.

[8]马一弘.孟子[M].长沙:湖南大学出版社,2014:106,212.

[9]洛宁县政协提案文史与学习委员会.文化洛宁[M].洛阳:洛宁县政协提案文史与学习委员会,2010:290-291.

[10](明)李之藻.泮宫礼乐疏[M]//文渊阁四库全书.上海:上海古籍出版社,1987:301-302.

[11]吴莉.科举制对中国古代教育的影响[J].西南民族大学学报(人文社科版),2005(5):350-356.

[12]孔祥林.世界孔子庙研究[M].北京:中央编译出版社,2011.

[13]中华书局.清实录第三册·世祖章皇帝实录卷十一[M].北京:中华书局,1985:105.

[14]唐铖,朱经农,高觉敷.教育大辞书[M].北京:商务印书馆,1930:1275.

[15]徐梓.书院祭祀的意义[J].寻根,2006(2):22-25.