多模态视域下番禺本土文化的英语校本课程开发与实践

李星怡

摘 要:在新课改背景下,以培养学生核心素养为目标,提高学生综合素质是教学的重点。培养学生的文化素养,以英语语言为载体,提高学生在跨文化交流中的文化软实力是提高我国文化软实力的重要途径。针对现今学生对家乡文化了解不深、不能用外语对家乡文化进行介绍的情况,我校基于番禺文化研究开发了“美丽番禺,走向世界”英语校本课程。在多模态化教学渐渐成为主流的今天,如何让学生在多模态化教学中整合内化语言和文化知识并进行输出是文章聚焦的重要内容。

关键词:本土文化;英语校本课程;多模态教学;课程开发

随着新课程改革推进,发展学生的核心素养,提高学生的综合素质是现今教育的重点。聚焦语言能力、文化品格、思维品质和学习能力四个维度的英语学科核心素养担起了发展学生核心素养的重要任务。当代文化具有多元化和差异性的特点,同时随着电子技术和信息网络的发展,学生接受文化知识的渠道和方式早已发生了巨大变化。作为跨文化交流的主要载体,英语教学自然不能再拘泥于以往传统的教学方法。在现今的数据时代,多模态化的教学和学习方式能更有效地提高学生的学习积极性和效率。这一教学方式在很大程度上改变了以往的教学模式,使得学生能更好地构建语言。文章将结合多模态化教学,深入研究在多模态教学模式下如何开发本土文化校本课程。

一、开发本土文化英语课程的必要性

习近平总书记在党的十九大报告中指出,要推进国际传播能力建设,讲好中国故事,展现真实、立体、全面的中国。文化的传播依托于语言,但是在传统的教学中,英语教师习惯于向学生输入西方文化,却忽视了中国文化的教学。这导致了学生在进行跨文化交流的时候,对介绍中国文化感到吃力甚至出现无法介绍的情况。丰富的中国文化在国际交流中深受各国的欢迎,因此,让学生学会用外语介绍中国的文化,把中国文化带出国门,是提高我国文化软实力的重要措施。

近年来,校本课程受到了多方的关注和支持。具有本地特色的校本课程更加贴近学生的生活,更容易激发学生的学习兴趣。因此,全国各地的学校都陆续开展了校本课程的开发和研究学习。在社会的发展下,地方本土文化的传承在不断地减弱。学生仅能从老一辈的口中了解传统本土文化的碎片。因此,把本土文化作为开发校本课程的重要资源是必要的。

把本土文化融入英语教学中,使学生在进行英语学习的同时,提高自身的文化底蕴。学生在进行跨文化交流的时候,能够更好地对外输出自己的地方文化,传承地方文化的精神与价值观,更有利于推进不同文化之间的相互碰撞交流。

二、多模态化教学

模态是借助于视觉、触觉、听觉等多方面感官与外部环境之间的一种互动方式。多模态教学则指多种模态的混合体,如借助声音、语言、图像以及动作等教学手段和符号资源来进行一种交际的现象。多模态理论强调描述、意义建构、交际是既独立又相关联的过程。在双语教学中,New London Group将“多模态”一词用于描述一个整合不同符号资源(如:书面文本、语言文本、图像、声音)来建构意义(make meaning)和表征意义(represent meaning)的过程。

多模态化教学要求教师能熟练地选用信息技术手段,以多载体的形式向学生输入知识。同时,教师还要引导学生对不同的符号资源进行整合,学生在整合中构建意义和对意义进行表征。学生的输出模式从单模态向多模态转变,对学生的语言综合运用能力有着更高的要求。

三、多模态下番禺本土文化英语校本课程的实施

(一)番禺本土文化资源

作为岭南文化之都,广州市番禺区的岭南艺术和精神文化源远流长。独具特色的岭南建筑、古色古香的沙湾古镇、精彩纷呈的粤曲以及沙湾飘色、鳌鱼舞、醒狮等民间艺术为番禺的文化增添了独特魅力。同时作为广州的美食之都,番禺享有“食在广州,味在番禺”的盛誉。在党中央做出推进粤港澳大湾区发展的重大决策之后,作为大湾区的中心城市,广州番禺受到了越来越多人的关注。但由于以往教材的限制和教学手段的局限,使得学生对番禺文化了解不深。开发出具有番禺特色的校本课程,让学生通过游览番禺的名胜古迹、品尝特色美食、了解民俗文化、体验民间艺术对番禺进行更深入的了解。学生在学习番禺文化的同时,培养了学生对家乡文化的喜爱之情,同时在培养学生核心素养方面起到了积极推进的作用。

(二)多模态下“美丽番禺,走向世界”课程设计

学生对于文化的感知手段是多样的。在进行番禺本土文化英语校本课程的设计时,从单模态的语篇输入向多模态化输入转变,活用信息化教学手段,加大对学生的文化输入,使得学生能在多种不同形式的资源下对知识进行整合。

1. 课程目标

学生要能听懂、读懂与番禺文化有关的语篇或者对话;能用英语介绍番禺文化,表达自己的观点与感受;能够用多种工具和渠道对番禺文化进行信息检索,并把其转变成英语语言。学生在进行内部语义构建的同时也在对外进行信息交互。多模态下的课程目标,要求学生能整合多种不同的符号资源并内化成适合自身的语言输出。针对这一要求以及不同年级学生的特点,在进行教材编写和教学设计的时候,教师要注意选择教学内容的載体,使学生能够根据自身的学习情况以及知识基础,借助声音、语言、图像以及动作等手段来进行一种交际的现象。在输出具有自己特色的文化介绍的同时,促进学生的个性化发展。

2. 教学原则

(1)注重学生口头表达能力,提高学生的口语能力

“美丽番禺,走向世界”校本课程着眼于培养学生的口语交际能力,使得学生们在学习后能够用英语流利地介绍番禺的特色文化。因此,我校开设了英语小主持人班,把学生分为低中高三个年段,针对不同年段学生的学习特点和知识基础进行教学。最终,让学生能在小主持人评选活动中选择自己合适的介绍方式向观众们介绍番禺特色文化。主持的过程不是单一地背诵语篇稿子,在进行主持准备的时候,学生要主动地融合多种感官,整合不同的符号资源对家乡文化进行输出和对家乡文化态度的表达。

(2)注重学生的实践能力,提高学生的探究能力

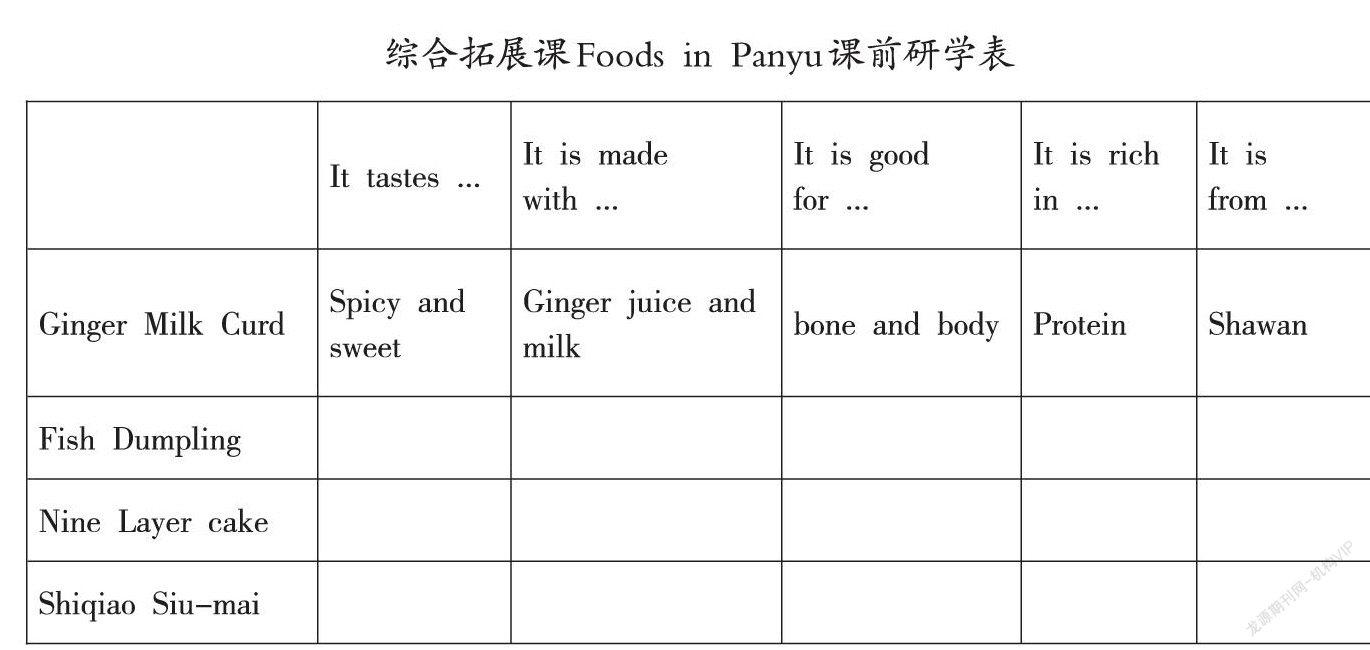

家乡文化与学生的生活贴近,学生在生活中感受文化。因此,在“美丽番禺,走向世界”的课程设计中,教师要尽可能地创造条件,让学生主动探索。通过视频、音频、图像以及实地调查,使学生在丰富的资源中能进行多模态学习,从而发展自身的综合语言技能。例如在五年级的综合拓展课Foods in Panyu一课中,教师设计的课前调查研学,引导学生主动探索研究番禺的美食,在搜集资料的过程中初步构建自身的语言框架。

3. 教学策略

(1)语言输入的多模态化

学生感知文化的渠道是多样的,因此在进行课堂设计时,教师要根据教课主题,选择合适的文本载体。学生感知的文本应该从单模态化向多模态化转变。多模态化的英语教学需要教师熟练合理地利用电子信息化技术,通过多种媒体向学生输入文化和语言。

例如,在介绍番禺名胜古迹的时候,教师用视频向学生展示番禺的特色建筑,学生在感知番禺建筑之美的同时,根据教师输入的文本构建他们对番禺建筑文化的意义。相比起传统的以文字为载体的教学,学生能直观地感受番禺的建筑,同时也能更有效地对介绍番禺建筑的语言进行内化。

低年段的学生更加适合借助图像或者实物感知知识,因此在低年段的教学中,教师要向学生提供大量的图片,让低年段的学生借助图片对番禺的文化进行简单的介绍。同时,低年段学生对事物的感知更倾向于实体化,因此,在介绍番禺的一些美食文化的时候,可以带着学生进行一些简单的制作,让学生边制作边进行介绍,能更有效地帮助学生内化知识。如在“美丽番禺,走向世界”的小主持人大赛中,一、二年级的学生在教师的引导下,学会了边制作边介绍番禺美食ginger milk。针对中年段的学生,要开始逐步培养他们的信息检索能力,通过布置课前的预习,鼓励学生从多种渠道收集资料,并在课堂上利用自己所搜集到的资料进行组内的分享,使学生在信息交互中内化语言。对于高年段的学生,教师要鼓励学生通过体验、合作、探讨进行语言的综合运用。

(2)语言输出的多模态化

传统的英语课堂上,学生最终的语言输出一般是口头表达或者是写作。这样单模态的输出形式不能有效地发展学生的语言综合运用能力。因此,在“美丽番禺”的课程目标中,学生的语言输出形式向多模态化倾斜。教师创造条件,鼓励学生用绘画、话剧、配音甚至是实地讲解视频等形式介绍番禺文化。这种多模态化的输出形式,对学生整合多种符号资源的能力有着一定的要求。

对于番禺的一些传统民间故事或者习俗,学生可以自编话剧并且演绎。在编写话剧的过程中,学生要把单模态的介绍文本转换成有情境性的话剧文本,在情境中进行语言和文化的交互。在介绍ginger milk的起源故事时,高年级的一组学生就采用了创编话剧的表现手法。通过音乐、服装以及生动的故事,学生们用自己的话语完成了话剧的表演,把原本枯燥的语篇介绍转变成了生动的话剧表演。在介绍番禺的好山好水时,教师鼓励有条件的学生进行实地调研,在调研中感知番禺的优美景色。通过拍视频的方式,一边游览一边进行解说。视听结合,让语言不再是单调的文本,而是被赋予了动态的活力。

在“美丽番禺,走向世界”的课程中,教师的课堂教学只是学生进行多模态学习的基础。教师在课堂中提供给学生听和说的语言基础,让学生依托着语言,自主地学习番禺的文化知识。学生在探究的同时,亲身感知,把各种不同载体的番禺文化进行整合,并把其内化成自己的文化儲备,从而进行输出。

四、结论

培养学生对家乡文化的热爱之情,是提高学生文化素养的重要手段。把家乡文化融入英语教学中,使得学生在跨文化交际中能够积极地对外输出自己的家乡文化。文化的载体是多样的,学生感知文化的方式也不是单一的。在信息时代的当下,教师在教学设计中要善于运用不同载体进行文化与知识的输入。巧用图像、视频的素材,让学生能更加直观地感知知识,内化语言。发展学生以多模态化的形式进行语言输出的能力,能更有效地提高学生综合运用语言的能力。

参考文献

[1]Kress,G.Sociolinguistics and social semiotics[A]. In Cobley, P.(ed.)The Routledge Companion to Semiotics and Linguistics[C].London and New York: Routledge,2001.

[2]New London Group. A pedagogy of multiliteracies: Designing social futures[J].Harvard Educational Review,1996(66).

[3]蒋红柳.“一带一路”与国际传播能力建设[N].光明日报,2018-08-30(11).

[4]言群.巧借多模态,预学添助力[J].英语画刊(高级版),2020(16).