尤里斯·伊文思:用摄影机参与中国革命斗争

陈荃

我于2021年年初开始在八路军武汉办事处(以下简称“武汉‘八办”)旧址纪念馆工作,第一次在馆内参观时,就被展厅中展示的一台“艾拉姆”摄影机和数千胶片吸引,这是荷兰著名电影艺术家尤里斯·伊文思在抗日战争时期送给中国人民的礼物。

1938年1月,尤里斯·伊文思经香港、广州来到武汉,拍摄一部反映中国人民抗战的新闻纪录片——《四万万人民》。在武汉,他通过武汉“八办”结识了中国共产党人,把他自用的摄影机和电影胶片赠送给武汉“八办”,这组设备成为中国共产党的早期电影机构延安电影团的主要设备之一,也成为联系他和中国人民深情厚谊的纽带。

“飞翔的荷兰人”

尤里斯·伊文思(1898—1989),纪录电影的先驱,与美国的罗伯特·弗拉哈迪、英国的约翰·格里尔逊、俄罗斯的吉加·维尔托夫并称为“纪录电影之父”。他13岁就开始拍摄电影,直到90岁完成最后的作品《风的故事》。伊文思一生在苏联、波兰、巴西、中国、法国、意大利、马里、古巴、越南等国拍摄了大量纪录片,足迹几乎遍布全球的每一块大陆,故又有“飞翔的荷兰人”之称。

尤里斯·伊文思曾经这样说过,他就像一个要飞走的荷兰人,要寻找更广阔的天空,找到自己独属的天堂,他觉得他的天堂不在荷兰,想找到比那更宏大的地方。他想在世界“飞翔”,他的天堂,就在那最需要自由和正义的地方。尤里斯·伊文思不仅是先锋电影诗人,他本质上是一位现实主义的战士。他要记录世界上发生的重大事件,他要表达人民的现实诉求,他要表述自己的社会立场。

20世纪30年代,许多国外的记者、摄影师来华拍摄影像。1937年7月7日,侵华日军发动卢沟桥事变,全面侵华,中华民族开始全面抗战。12月,南京沦陷。接下来的武汉保卫战,影响着世界反法西斯战争的形势。“在国际上,英雄的武汉被看作是抵抗残暴侵略与法西斯主义谬论的最后理想的堡垒。”(麦金农著,李卫东、罗翠芳译:《武汉,1938——战争、难民与现代中国的形成》)1938年的武汉吸引了一批来自马德里的知名人物,他们许多都曾经历并记录了西班牙内战,其中就包括尤里斯·伊文思。尤里斯·伊文思表示坚决支持中国人民的抗战,并燃起了“向美国人介绍以前从来没有人向他们如实地、完整地介绍过的中国”的愿望(尤里斯·伊文思:《摄影机和我》)。在当代历史电影公司的赞助和华侨的资助下,经过周密准备,他与《西班牙的土地》的摄影师费诺和卡帕,首先到达香港,经宋庆龄介绍,了解到当时有关争取中国独立斗争的情况和历史。2月,尤里斯·伊文思抵达武汉,到汉口后,他首先与蒋介石夫妇和黄仁霖接触,他原本以为蒋介石的安排是为了能协助他纪录片的拍摄工作,但实际上得到的却是百般阻挠和刁难。黄仁霖不仅要审查拍摄剧本,所有的拍摄内容还必须经过宋美龄的批准,摄制组的行程也被限定在汉口范围内。伊文思在自传《摄影机和我》中把在汉口的4个星期描述为“拍片计划现在正陷于一个政治迷宫之中”,一举一动都受到严格地监控。

即便如此,尤里斯·伊文思仍坚持亲赴前线,4月,经军委会批准,他从武汉动身前往台儿庄战役前线,在那里工作了10天,冒着敌人的猛烈炮火,拍摄下侵华日机轰炸、难民逃难、人民群众抢救伤员等镜头,留下了许多珍贵的战地影像资料。亲眼见到当时的战争场景时,他在《摄影机和我》写道:“坐在地上的一个人成了成百万其他的人民的遭遇的象征——这个象征上面有着争取自由、悲痛和求生愿望的现实口号。”

在武汉

拍摄完台儿庄战役后,尤里斯·伊文思回到汉口。在经过与蒋介石方面的纠缠之后,他认为在纪录片的作用问题上,和八路军可能有更多的共同看法。于是,在汉口,他联系八路军武汉办事处,第一次与周恩来会见,向周恩来提出要去延安拍片。周恩来和林伯渠经过研究后,认为尤里斯·伊文思若坚持要去延安,将会使国民党抓住“把柄”,指责我方“破坏统一战线”。周恩来向他分析当时的形势和赴延安的利弊,指出如果他坚持去延安,“就会使当时的海外人士认为他是一个有明确政治倾向性的纪录片导演,从而改变对他的看法;而如果他的影片被人指为带有某种政治色彩,那就会影响今后的发行,不利于取得预期效果”(何振淦:《周总理与影片〈四万万人民〉》)。周恩来娓娓道来和细致、深入的分析,给尤里斯·伊文思留下深刻印象。

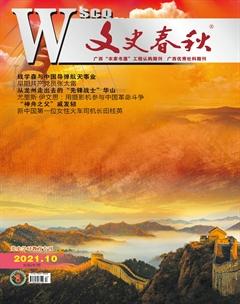

随后,周恩来同尤里斯·伊文思商量,在汉口拍一组中共代表团研究抗战形势的纪录片。据武汉“八办”机要科科长童小鹏在《武汉三镇的日日夜夜》中的回忆,因为當时尤里斯·伊文思没带照明设备,只好把武汉“八办”一间采光较好的房间布置成会议室,墙上挂着列宁、斯大林的画像和八路军敌后作战地图,又把许多张锡纸贴在木板上当反光板;然后,让叶剑英穿上军装,缀上中将领章,站在地图面前,再让周恩来、王明、林伯渠、董必武、吴玉章、李克农等人入席配合拍摄。后来,这些素材成为《四万万人民》中最重要的片段,它向世界展示了八路军和新四军是站在抗日最前线的。经过此次接触,尤里斯·伊文思更加坚定了去延安的决心,但由于遭到国民党的拒绝并受到严密控制,最终未能成行。

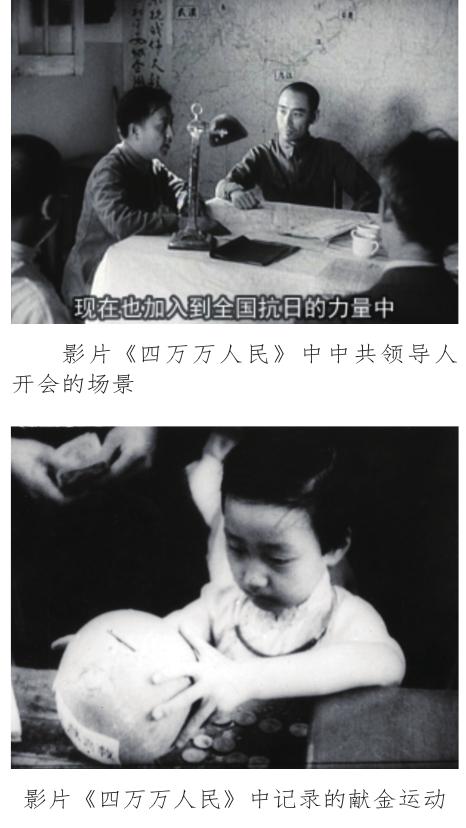

尤里斯·伊文思在武汉时,结识了中国的很多电影工作者。1938年4月20日,在江汉路举办的艺术家茶话会上,他与中华全国文艺界抗敌协会等十几个团体的成员深入交流,此次茶话会由田汉主持,安娥、沈钧儒、金山等相继致辞,对尤里斯·伊文思来华拍摄的行为表示钦佩。尤里斯·伊文思表示要把自己拍摄的“中国英勇抗战的实地记录,向全世界宣传”(钱筱章:《我们的亲密战友伊文思》)。6月底,适逢武汉举行献金运动,武汉市民积极响应,儿童、妇女、官兵纷纷走上献金台,这些珍贵的镜头都被尤里斯·伊文思编入《四万万人民》中。此外,他还记录下“中国无名战士墓落成仪式”和郭沫若、陈诚在武汉街头向群众演讲的画面。当时的陈诚是国民政府军事委员会政治部部长,周恩来是副部长,郭沫若则是政治部第三厅厅长,三厅聚集了一大批致力于抗日民主运动的进步文化工作者。郭沫若在武汉三镇所主持的每一场庆典与大会上,几乎都有国共两党及第三党成员参加,在武汉工作期间,他成功地创造了一个国共两党和平相处并一起工作的宣传机会。当时,八路军政治部领导下的延安电影团成立不久,受战时资金限制,电影团连一部摄影机都买不起,对电影设备十分渴求。尤里斯·伊文思得知后,当即向中共在汉领导人表示,愿意将自己带来的一台摄影机和2000英尺(609.6米)的电影胶片送给延安电影团。后来,在周恩来和袁牧之导演的安排下,由电通影片公司摄影师吴印咸去接收这批器材。

一个初秋的夜晚,吴印咸乘坐周恩来的汽车来到汉口郊区的万国花园(今解放公园)的马路边等待,随后伊文思以最快的速度将自用的那架“埃姆”摄影机及2000英尺胶片交给他,并低声说“延安!延安!”环境险恶,两人无法交谈更多,只有用力握了握手。同年秋天,袁牧之在周恩来的鼓励和支持下,到延安用这架摄影机和在香港买来的摄影器材准备拍摄一部名为《延安与八路军》的纪录片,该片拍摄历时两年多,并于1940年底送去苏联进行后期制作,但由于苏德战争爆发,影片的大部分胶片都遗失在战乱之中。

见证峥嵘岁月

武汉告急时,尤里斯·伊文思辗转到美国,将拍摄内容剪辑成大型纪录片《四万万人民》(又名《一九三八年的中国》),作为《今日历史》系列纪录片的第二部,向全世界揭露日本帝国主义的侵略罪行。该片以中、英、法3种语言配音,在美、法、荷兰、比利时等国上映,引起极大轰动。尤里斯·伊文思用这部影片的收入购买了大量药品,送给抗战中的中国人民。

尤里斯·伊文思和中国、中国人民有着深厚的友谊,他生前也说,正是通过《四万万人民》的拍摄和跟周恩来的接触,增强了他与周恩来和中国人民的感情。在此后的数十年间,他多次来到中国,在20世纪50年代中国“大跃进”时期拍摄《早春》;“文革”时期拍摄《愚公移山》,直至1988年,完成遗作《风的故事》。他曾这样总结他在中国的历程:“早在1938年轴心国在欧亚两洲搞法西斯军事帝国主义侵略战争的时候,我便到了中国。我用我的摄影机记录了近代史上中国人民的反帝事业和解放斗争。1958年,我又重回中国,那时的中国已经不再是满目疮痍、民不聊生的旧中国了,而是社会主义建设在蓬勃地发展的年代。以后我又曾多次来到中国,中国发生了翻天覆地的变化,中国社会的新旧面貌我都见到了。”(程季华:《缅怀伊文思同志》)可以说,他用自己的摄影机参与了中国人民的革命斗争。

今天,尤里斯·伊文思赠送给武汉“八办”的摄影机和胶片作为展品,陈列在八路军武汉办事处旧址纪念馆《大武汉1938》展厅中,既是他和中国人民数十年深厚感情的起点,也是那段峥嵘岁月的见证。文