DEB-TACE治疗大肝癌的有效性、安全性及近期疗效和预后的影响因素分析▲

王小珑 余文昌 张孔志 刘伟夫 陈示光

(福建医科大学附属肿瘤医院暨福建省肿瘤医院肿瘤介入治疗科,福建省福州市 350000)

原发性肝癌是世界第五大常见的癌症,其在全球癌症相关死亡原因中排第二位,每年有85.4万新增病例和81万死亡病例,占全部癌症的7%[1]。肝细胞癌(以下简称肝癌)是原发性肝癌常见的病理类型,超过50%的病例发生在我国[2]。70%的肝癌患者在明确诊断时已失去根治性手术机会[3],肝动脉化疗栓塞术(transarterial chemoembolization,TACE)是失去根治性手术肝癌患者的主要治疗手段[4-5]。传统肝动脉化疗栓塞术(conventional TACE,cTACE)是大肝癌(直径≥5 cm)的有效治疗手段,但是栓塞后综合征、肝功能损害、肝脓肿、胆道损伤等术后不良反应及并发症不容忽视[6-8]。载药微球肝动脉化疗栓塞术(drug-eluting bead transarterial chemoembolization,DEB-TACE)在过去的十余年中经常被应用于肝癌的治疗,与cTACE相比,其主要区别在于对化疗药物有更高的吸附能力和更缓慢、更稳定的释放[9]。DEB-TACE治疗肝癌的疗效和安全性是否优于cTACE尚存争议,且DEB-TACE治疗大肝癌的临床报道相对较少,因此,本研究回顾性分析了71例运用Callispheres DEB进行TACE治疗大肝癌(≥5 cm)患者的临床资料,以了解该术式的有效性、安全性以及影响近期疗效和预后的相关因素。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2017年3月1日至2018年10月1日我院连续收治的大肝癌患者。纳入标准:(1)符合《原发性肝癌诊疗规范(2017版)》诊断标准;(2)肿瘤最大径≥5 cm;(3)美国东部肿瘤协作组评分0~2分;(4)肝功能Child-Pugh分级A~B级;(5)足够的骨髓造血功能(白细胞计数>3 000/mm3,血小板计数>50 000/mm3);(6)患者至少进行1次术后疗效评价。排除标准:(1)合并广泛肝外转移;(2)肝癌伴肝内弥漫型转移;(3)合并有其他肿瘤。研究共纳入患者71例,其中男性67例、女性4例,年龄为24~70(54.3±12.7)岁,乙肝表面抗原阳性者69例,未检测到丙肝抗体,见表1。本研究经我院医学伦理委员会审核批准,所有患者知情同意并签署同意书。

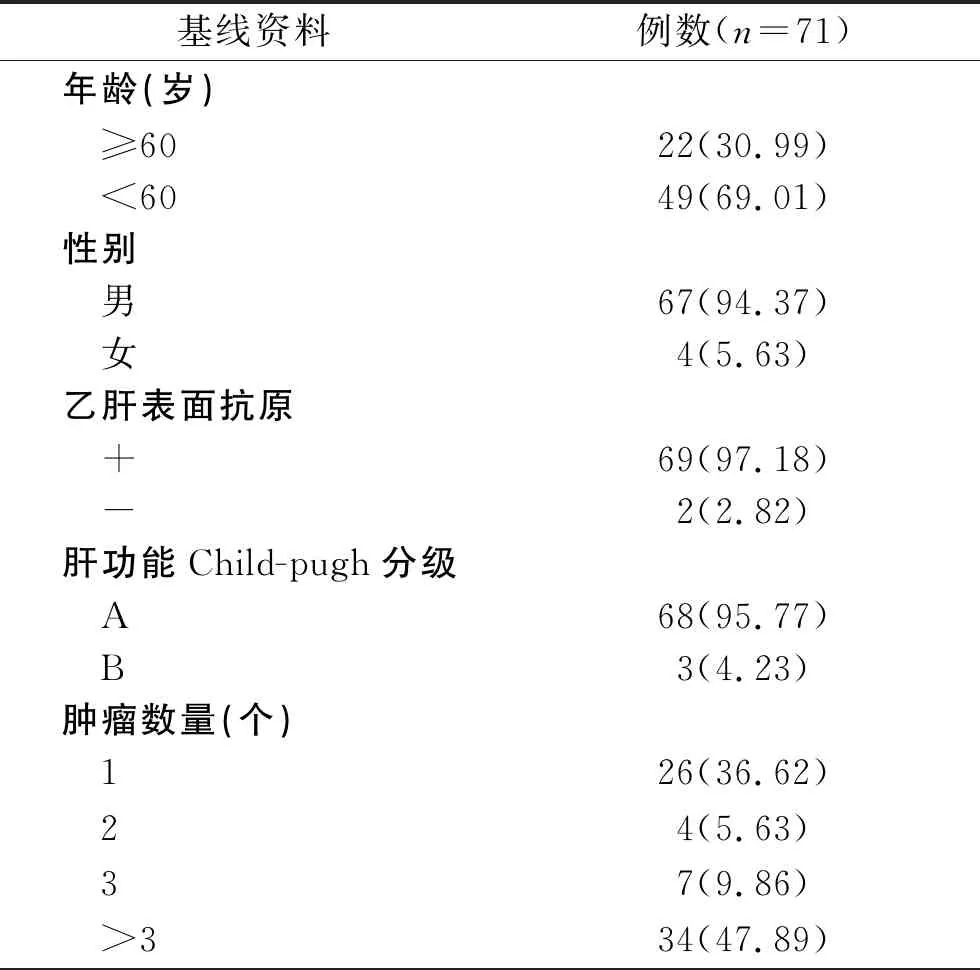

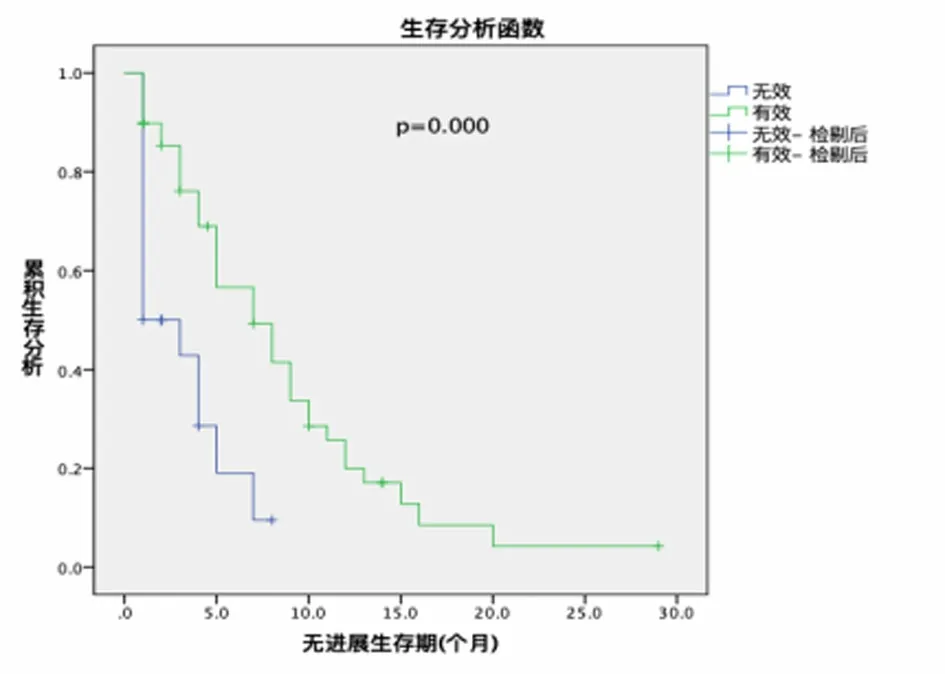

表1 肝癌患者治疗前临床基线资料 [n(%)]

续表1

1.2 治疗方法

1.2.1 栓塞材料 本研究均采用Callispheres DEB (江苏恒瑞医药),所使用粒径大小为100~300 μm和300~500 μm;超液态碘化油(法国巴黎Guerbet实验室);明胶海绵颗粒(浙江艾力康医药),所使用的粒径大小为150~350 μm和350~560 μm;化疗药物为表柔比星(辉瑞制药有限公司)和奥沙利铂(齐鲁制药有限公司)。

1.2.2 DEB-TACE 所有患者均采用改良Seldinger技术行肝动脉插管,将RH或Yashiro导管插入右股动脉、肝动脉及其分支进行数字减影血管造影。配合微导管超选肿瘤供血动脉。经肝动脉造影,确定肿瘤染色区域及其供血动脉后,从肿瘤供血动脉下级分支至上级分支进行栓塞。先行DEB栓塞,每名患者用1 mg的Callispheres DEB混合50 mg表柔比星或150 mg奥沙利铂进行栓塞。待DEB栓塞结束,通过肝动脉造影再次了解剩余的肿瘤染色区域。根据肿瘤供血情况,用明胶海绵颗粒栓塞剩余供血动脉,直至达到栓塞终点。栓塞的目的是完全闭塞肿瘤供血动脉。Callisphere DEB和明胶海绵颗粒的大小取决于超选择肝动脉和肿瘤的大小。术后4周评价疗效,如果有明显的肿瘤残留,每4~8周重复一次TACE治疗(具体描述详见此前发表文章[10])。

1.3 观察指标及随访 术前1周内完善血常规、肝肾功能、凝血功能、甲胎蛋白(alpha fetoprotein,AFP)、肺部CT、肝脏CT或MRI检查作为肝癌患者的基线资料,术后1周复查血常规、肝肾功能、AFP,术后1个月复查血常规、肝肾功能、凝血功能、AFP、肺部CT、肝脏CT或MRI。术后1个月依据改良实体瘤疗效评价标准[11]进行疗效评价,疗效分为完全缓解(complete response,CR)、部分缓解(partial response,PR)、疾病稳定(stable disease,SD)、疾病进展(progressive disease,PD)。客观缓解率(objective response rate,ORR)=(PR+CR)例数/总例数×100%,疾病控制率(disease control rate,DCR)=(PR+CR+SD)例数/总例数×100%。记录术后1个月内患者出现的不良反应,并按照不良事件通用术语标准(Common Terminology Criteria for Adverse Events,CTCAE)4.03版[12]进行分级、描述。治疗后每2~3个月定期返院复查肺部CT、肝脏CT或者MRI,以随访是否出现肿瘤进展或者患者死亡。随访终点为肿瘤进展或者患者死亡,随访截止日期为2019年10月。记录患者的无进展生存期(progression free survival,PFS),其定义为从TACE治疗开始至观察到疾病进展或者发生任何原因死亡的时间。

1.4 统计学方法 采用 SPSS 24.0软件对数据进行统计学分析,计数资料以例数及百分率[n(%)]描述,计量资料以均数±标准差(x±s)描述。采用Kaplan-Meier法绘制生存曲线,PFS的比较采用log-rank检验。采用Logistics回归模型分析治疗效果的影响因素,Cox回归模型分析PFS的影响因素。以P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结 果

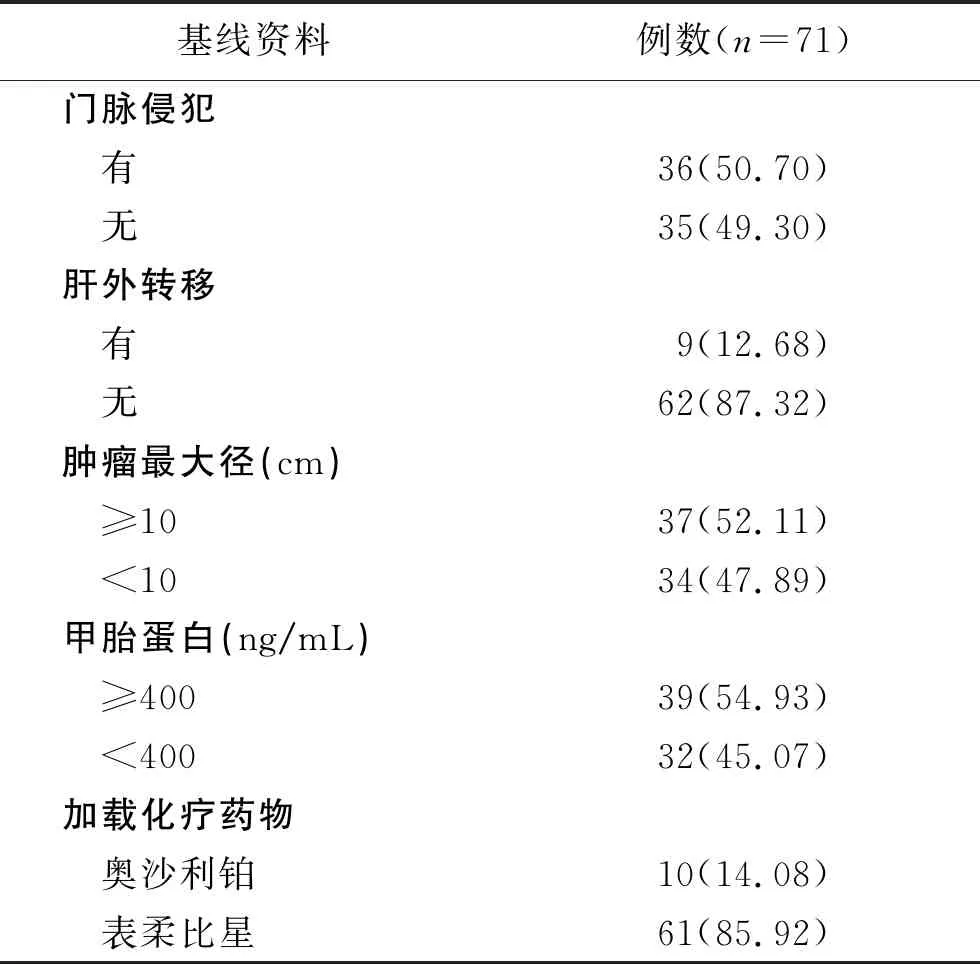

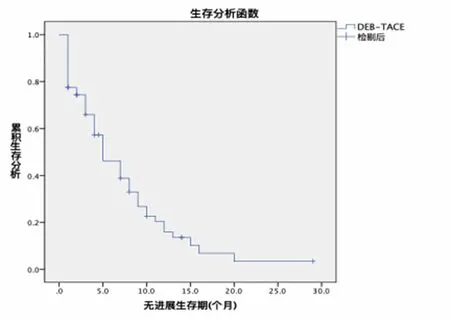

2.1 近期疗效 随访时间为1~29个月,中位随访时间为5.00个月。71例患者均观察到术后1个月的疗效,至随访截止日期共15例失访,3例到随访终点仍未进展,余下53例均观察到肿瘤进展。术后1个月的疗效为CR 1例、PR 48例、SD 13例、PD 9例,ORR为69.0%(49/71),DCR为87.3%(62/71)。采用Kaplan-Meier法进行生存分析,结果显示,全组DEB-TACE治疗大肝癌患者的中位PFS为5.00个月,见图1;治疗有效(CR+PR)患者的中位PFS明显长于无效(SD+PD)患者(P<0.05),见图2。

图1 全组DEB-TACE治疗大肝癌患者的PFS曲线

图2 治疗有效与治疗无效患者的PFS曲线

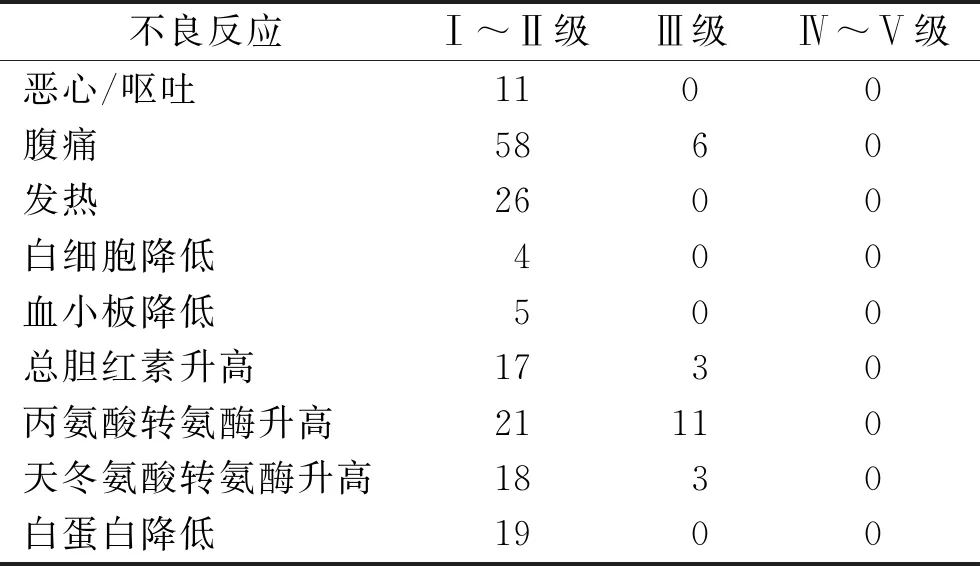

2.2 术后不良反应 肝癌TACE术后出现的不良反应主要为栓塞后综合征、肝功能损害、骨髓抑制。栓塞后综合征主要表现为腹痛、发热、恶心、呕吐。依据CTCAE 4.03版标准,本研究中未出现Ⅳ级以上不良反应、6例患者出现Ⅲ级腹痛、17例患者出现Ⅲ级肝功能损害,其中Ⅲ级总胆红素升高3例、Ⅲ级丙氨酸转氨酶升高11例、Ⅲ级天冬氨酸转氨酶升高3例。见表2。

表2 DEB-TACE术后患者出现的不良反应 (n)

2.3 近期疗效和预后的影响因素分析

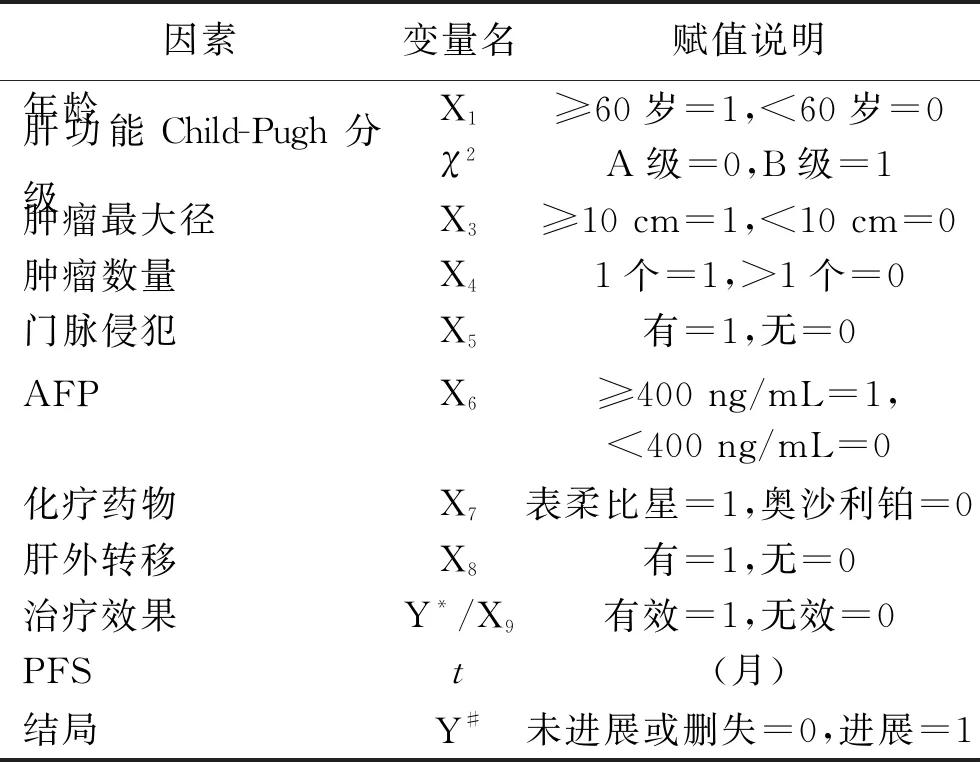

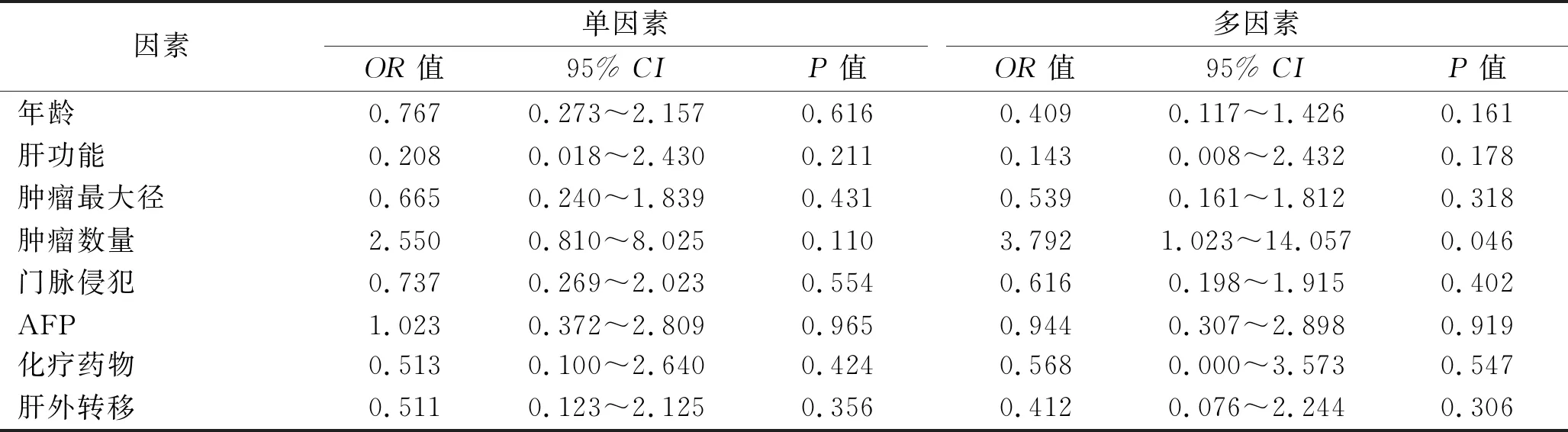

2.3.1 影响治疗效果的Logistics回归分析 以治疗效果作为因变量,以年龄、肝功能Child-Pugh分级、肿瘤最大径、肿瘤数量、门脉侵犯、AFP、化疗药物、肝外转移作为自变量,变量赋值情况见表3。采用Logistics回归模型进行分析,结果显示,肝内肿瘤单发是治疗效果的独立保护因素(OR=3.792,95%CI:1.023~14.057,P=0.046),年龄、肝功能Child-Pugh分级、肿瘤最大径、门脉侵犯、AFP、化疗药物、肝外转移均不是治疗效果的独立影响因素(均P>0.05)。见表4。

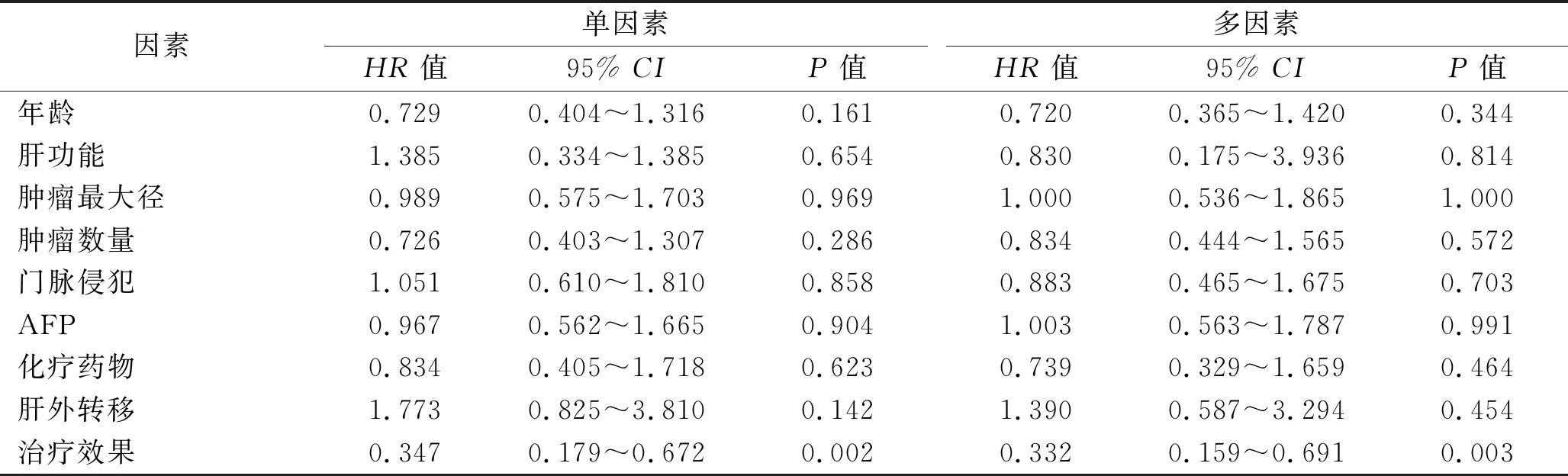

2.3.2 影响预后的Cox回归分析 以年龄、肝功能Child-Pugh分级、肿瘤最大径、肿瘤数量、门脉侵犯、AFP、化疗药物、肝外转移、治疗效果作为自变量,纳入Cox回归模型进行PFS的影响因素分析,变量赋值情况见表3。结果显示,治疗有效(CR或PR)是PFS的独立保护因素(HR=0.332,95%CI:0.159~0.691,P=0.003)。年龄、肝功能Child-Pugh分级、肿瘤最大径、肿瘤个数、门脉侵犯、AFP、化疗药物、肝外转移均不是PFS的独立影响因素(均P>0.05)。见表5。

表3 变量与赋值说明

表4 影响治疗效果的单因素与多因素Logistics回归分析

表5 影响PFS的单因素与多因素Cox回归分析

3 讨 论

TACE是肝癌的重要治疗手段之一,大肝癌的TACE一直充满挑战。cTACE是利用化疗药物与碘化油制成的混合乳剂注入肿瘤血管,然后配合明胶海绵颗粒等栓塞剂注入栓塞,利用化疗药物的细胞毒性及明胶海绵颗粒的血管栓塞特性以达到肿瘤细胞凋亡及坏死的目的。然而,大肝癌的肿瘤负荷大,术中需要大量的碘油与明胶海绵颗粒注入栓塞,导致术后疼痛、恶心、呕吐、发热等不良反应较多[6]。而且因大肝癌侧支循环丰富,术后大量的血流冲刷、碘油流失,可影响肝癌介入疗效[13]。DEB是近年来逐渐广泛应用于临床的新型栓塞剂,可以通过离子交换或吸收等机制装载多种药物,DEB-TACE通过微导管将DEB直接注入肿瘤血管内,从而传递化疗药物与栓塞剂,促使肿瘤细胞凋亡与坏死。DEB可以提高瘤内化疗药物浓度,而不明显提高外周血药浓度。相比于cTACE,DEB-TACE可最大限度发挥化疗药物的细胞毒性作用,而减少化疗药物的相关不良反应[14]。Lammer等[15]的一项前瞻性、单盲、多中心、随机对照的Ⅱ期临床试验结果证实,DEB-TACE相比于cTACE能够有效提高患者的耐受性,减少严重的肝损伤及表柔比星相关的不良反应。来自邱力戈等[16]的回顾性对照研究表明,相比于cTACE,DEB-TACE术后发热、疼痛均较轻,且肝功能恢复快。本研究中术后不良反应大部分为Ⅰ~Ⅱ级栓塞后综合征、骨髓抑制及肝功能损伤,少数患者出现Ⅲ级腹痛及总胆红素、丙氨酸转氨酶、天冬氨酸转氨酶升高。在疗效方面,Lammer等[15]的研究表明DEB-TACE显示出更高的CR、ORR和 DCR(分别为27%vs.22%、52%vs.44%和63%vs.52%),但是优势假设不满足(单边P=0.11)。而来自李梅等[17]的一项小样本回顾性对照研究表明,术后1个月,DEB-TACE组和cTACE组ORR分别为69.4%与55.8%,DCR分别为93.9%与88.5%,差异均无统计学意义(均P>0.05)。但是在术后6个月,两组ORR分别为53.1%与30.8%,差异有统计学意义(P<0.05)。而本研究中术后1个月的ORR与DCR分别为69.0%、87.3%,与该研究数据基本一致。

本研究进行影响治疗效果的Logistics回归分析发现,肝内肿瘤单发是治疗效果的保护因素(OR=3.792,95%CI:1.023~14.057,P=0.046)。考虑为纳入本研究的肝癌病例均为大肝癌且大部分合并有门脉癌栓、动-门脉漏等,术中数字减影血管造影是一个二维图像,多发肿瘤可造成肿瘤影像重叠,动-门脉漏造成肿瘤血管显示不清等,从而导致部分子灶遗漏、栓塞不彻底,从而影响疗效。而吴照宇[18]的一项研究中将肿瘤形态分为结节型、块状型、弥漫型,其中以单发结节型预后最好,是影响TACE预后的独立影响因素(OR=3.967,95%CI:1.596~14.672,P=0.000)。刘国起等[19]的研究也表明了肿瘤数量是TACE术后影响预后的独立因素(OR=1.583,95%CI:1.046~2.394,P=0.030)。同时本研究中,治疗有效患者的中位PFS长于无效患者(P<0.05);多因素Cox回归分析发现,治疗有效是PFS的独立保护因素(HR=0.332,95%CI:0.159~0.691,P=0.003)。考虑可能为治疗有效患者相比于无效患者能够减少肝内肿瘤负荷,延缓肿瘤进展时间,从而延长PFS。但本研究为单臂、小样本、回顾性临床研究,病例选择可能存在偏倚,临床资料存在不完整,且随访时间较短,有待增大样本量、延长随访时间进一步探讨。

综上所述, DEB-TACE治疗大肝癌的近期疗效确切、安全性高,肝内肿瘤单发是治疗效果的独立保护因素,而治疗有效是PFS的独立保护因素。