胆囊癌术后突发应激性心肌病1例

孔二亮, 田甜, 王建新, 张金旻, 吴飞翔, 凤旭东

(1中国人民解放军联勤保障部队第九八八医院麻醉科, 河南 郑州 450042; 2海军军医大学(第二军医大学)第二附属医院(长征医院)麻醉科, 上海200003; 3海军军医大学(第二军医大学)第三附属医院(东方肝胆外科医院)重症医学科, 上海 200438)

1 患者资料

患者, 男, 63岁, 身高160 cm, 体质量71 kg, 以“腹腔镜胆囊切除术后发现意外胆囊癌1月”入院, 曾因“前列腺癌”行“腹腔镜机器人前列腺癌切除术”。 专科检查: 腹部可见腹腔镜疤痕, 愈合良好, 腹软, 无压痛、反跳痛。 辅助检查: 术后病理示: (胆囊)低分化腺癌, 浸润胆囊壁全层, 基底部见肿瘤组织。 心电图(EGC)示: 窦性心动过缓及心律不齐; 腹部CT示: 胆囊癌腹腔镜术后, 肝右前叶钙化灶, 右后叶V1段小囊肿。 初步诊断: (1)意外胆囊癌; (2)腹腔镜胆囊切除术后。 拟于次日行“中肝叶部分切除+肝十二指肠韧带淋巴结清扫术”。

患者入室后连接心电监护, 生命体征平稳, ECG正常, 无创血压(NBP)130/80 mmHg, 心率(HR)60次/min, 指脉搏血氧饱和度(SpO2)100%。 局麻下行中心静脉穿刺置管, 开始常规麻醉诱导, 依次静脉注射戊乙奎醚0.6 mg、氟比洛芬酯50 mg、咪达唑仑3 mg、依托咪酯20 mg、枸橼酸舒芬太尼15 μg, 顺苯磺酸阿曲库铵60 mg, 3 min后可视喉镜下行气管插管行机械通气, 调整呼吸参数, 持续静吸复合麻醉药物维持。 观察患者生命体征平稳, 开始手术, 术中生命体征平稳, 约4 h后, 手术结束, 术后镇痛给予帕瑞昔布钠40 mg静脉推注, 手术顺利, 术中出血200 mL, 未输血, 术中输液3000 mL, 术毕等待患者苏醒, 并给予新斯的明1 mg拮抗顺苯磺酸阿曲库铵, 按计划转入术后恢复室。

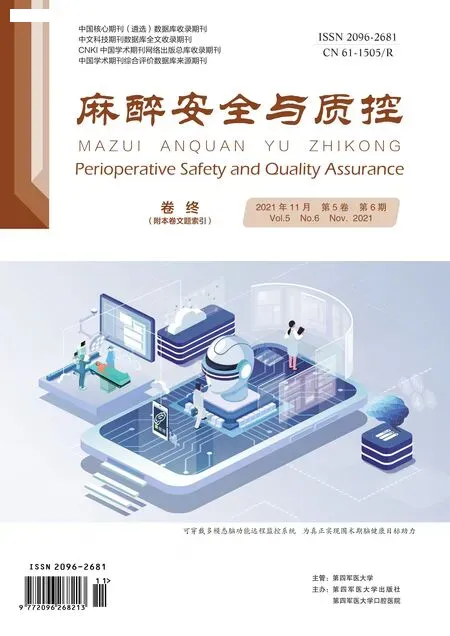

等待苏醒期间, 患者突然出现血压升高, 收缩压(SBP)达到200 mmHg以上, 同时HR增快、ECG提示ST段抬高, 随后患者出现SpO2下降, 气管导管内有泡沫样痰涌出, 给予呼吸机支持, 启用呼气末正压(PEEP), 给予40 mg速尿静脉推注, 并给予血管活性药物维持血压稳定, 急查床旁心ECG急性侧壁心梗, 动脉血气分析示: pH 7.33, 动脉血氧分压(PaO2)436 mmHg, 动脉血二氧化碳分压(PaCO2)37 mmHg, 碳酸氢根19.9 mmol/L, 碱剩余(BE)-5.9 mmol/L, 血钠浓度134 mmol/L, 血钾浓度2.9 mmol/L, 血钙浓度1.03 mmol/L, 血糖6.3 mmol/L, 心肌损伤标志物显示: 肌钙蛋白Ⅰ(cTnI)1.1 ng/mL, 肌红蛋白(Mb)> 500 ng/mL, 肌酸激酶同工酶(CK-MB)5.0 ng/mL, B型钠尿肽(BNP)1140 pg/mL, C反应蛋白(CRP)97.99 mg/L, 请心内科医生会诊, 决定行急诊心脏造影检查, 冠脉造影显示冠状动脉未见明显狭窄, 左心室造影见心尖气球样综合征表现(图1), 诊断为“应激性心肌病”, 返回重症监护病房进行对症治疗, 术后第3天患者泡沫样痰消失, BP 90/60 mmHg, HR 110次/min, SpO2100%, 严密监测患者生命体征, 呼吸机辅助呼吸, 控制液体滴速, 同时给予强心、血管活性药物维持血压平稳、速尿减轻心脏前负荷、维持电解质平衡及营养心肌治疗, 辅以常规止血、抗炎、抑酸、保护肝肾功能、营养支持及镇静止痛、减轻心脏负荷治疗。 次日查ECG示: 窦性心动过速、电轴右偏、异常Q波; 实验室检查: cTnI 3.2 ng/mL, Mb>500 ng/mL, CK-MB 11.1 ng/mL, BNP 171 pg/mL, CRP 33.74 mg/L, 继续进行对症治疗, 并每日监测患者心电图、心肌酶及炎症因子指标, 术后第4天患者生命体征平稳, 心肌酶指标逐渐下降。

图1 心脏造影: 心尖气球样综合征表现

2 讨论

应激性心肌病是一种可逆性心肌病, 主要特征以左心室运动功能障碍为主, 该病由日本学者Dote于1990年提出, 又称为心碎综合征、心尖球形综合症、Takotsubo 心肌病等[1]。 该病例患者于全麻术后突发应激性心肌病, 出现症状后及时进行冠状动脉及左心室造影检查, 尽早作出明确诊断, 并给予对症处理措施, 但患者突发应激性心肌病的诱因尚难以确定, 目前考虑可能与全麻手术应激导致交感神经兴奋性增强, 儿茶酚胺释放过量有关。

应激性心肌病的临床表现、心电图及心肌酶谱改变酷似急性心肌梗死特点, 临床工作中难以及时进行鉴别诊断。 其常见症状以胸前区疼痛、胸闷为主, 也可见心悸、恶心、呕吐、背部疼痛、晕厥等, 严重者可出现心搏呼吸骤停或猝死[2]。 心电图表现可见ST段抬高、异常Q波。 研究发现与急性心肌梗死相比, 大部分应激性心肌病患者实验室检查心肌酶谱呈轻度升高; 而BNP升高水平一般是心肌梗死的3~4倍, 24 h内达高峰, 并持续数天[3]。 心脏超声下可见左心室增大、心尖球形变化、基底段心肌运动增强, 冠状动脉造影检查可见冠状动脉及分支无明显狭窄、阻塞、斑块破裂脱落等, 但左心室造影有心尖部气球样改变、左心室运动异常或不运动表现[4], 因此左心室造影检查为确诊应激性心肌病的金标准, 可作为与急性心肌梗死相鉴别的有力证据。

目前该病尚无明显病因, 可能的诱因包括强烈的心理应激(如情绪激动、愤怒、悲伤)和躯体应激(如剧烈运动、手术创伤、疼痛刺激)。 有研究认为该病的发病机制可能与氧化应激、冠状动脉微血管功能障碍、心肌炎症、儿茶酚胺毒性、雌激素缺乏等有关; 其中交感神经过度激活机制最被认可, 交感神经过度激活引起儿茶酚胺释放过量, 造成心肌毒性损伤, 进而心肌收缩功能受限, 表现为心室壁节段性运动异常及心功能不全[5]。 近年来我国也逐渐出现了有关该病的个案报道, 但鲜有围麻醉期出现应激性心肌病的病例, 也有研究认为应激情况下的交感神经功能亢进及儿茶酚胺过负荷是引起应激性心肌病病理生理改变的核心机制[6], 围麻醉期患者由于术前心理紧张因素及手术刺激下的生理应激反应, 交感神经兴奋性增强, 若术中局部应用肾上腺素, 更加重了心肌局部儿茶酚胺浓度, 容易诱发高危患者应激性心肌病的发生。 有研究证实了应激性心肌病患者血中儿茶酚胺及去甲肾上腺素高于急性心肌梗死患者数倍, 更显著高于正常人[7]。 此外, 超生理水平的儿茶酚胺也导致严重的血管收缩和冠状动脉血管痉挛, 诱发心肌缺血, 继而引起心肌损伤和坏死, 也可能是造成心肌梗死样心电图表现的重要原因。 该病例既往无心血管疾病、糖尿病病史, 无心脏疾病家族史, 术毕突发应激性心肌病, 目前考虑诱因可能与手术应激反应有关。

手术应激反应是指手术及相关操作引起的神经内分泌、代谢和炎症改变, 对器官功能和围术期结果造成不良影响[8]。 手术应激强度与手术刺激强度相关, 也可由其他因素增强, 包括低体温、心理紧张等状态。 应激状态下交感神经兴奋性增强, 儿茶酚胺分泌增多[9-10]。 目前对于该患者出现应激性心肌病的诱因可能包括: (1)术中低体温: 整个围麻醉期长达5 h, 腹部大手术术中盐水冲洗及静脉液体作用下容易导致患者体温下降, 导致机体对应激的耐受性减弱, 即使进行保温治疗也可能未达到恒温的效果, 因此术中体温监测对于长时间手术至关重要; (2)术后疼痛应激: 开腹手术对患者创伤较大, 由于术中切除范围较广, 术后疼痛、恶心、呕吐等可诱发机体应激反应, 因此完善的围术期多模式镇痛有利于减少应激性心肌疾病的诱因; (3)术前患者心理紧张, 且心电图提示心动过缓及心律不齐, 但血流动力学平稳, 未行充分的心脏检查及评估。 所以对于该类患者手术的麻醉, 需要从加速康复外科的理念出发, 做好术前、术中及术后整个围术期管理计划。 通过术前宣教缓解患者紧张焦虑情绪, 做好禁食及口服碳水化合物等术前准备[11]; 对于伴有高危因素的患者, 需完善心脏、大脑、肺等重要器官的术前检查, 并做好术前评估, 选择更有利于该类患者的麻醉方式。 目前有研究认为对于可能发生应激性心肌病的患者, 进手术室前可以给予充分的术前镇静, 选择对血流动力学影响较小的麻醉方式, 并行多模式镇痛[12], 术中实时调整麻醉深度并给予有效的体温保护和监测, 保证麻醉效果的前提下有效降低手术应激反应, 提高患者围麻醉期舒适度及满意度, 减少术后并发症[13]。