连续髂筋膜间隙阻滞对老年髋部骨折患者应激反应及术后谵妄的影响

刘可可, 邓楚娇, 王嘉争, 曾志英, 邓丁玲, 王燕

(南华大学附属第二医院麻醉科, 湖南 衡阳 421000)

髋部骨折是老年患者最常见的骨折之一, 许多研究和指南建议髋部骨折患者需早期手术恢复其运动功能[1]。 术后谵妄(postoperative delirium, POD)是老年髋部骨折患者围术期常见并发症之一, 其增加了患者术后发生长期认知功能障碍的风险及死亡率[2]。 有研究显示术前未控制的重度疼痛是POD的重要促发因素[3]; 而髋部骨折后最初24 h内剧烈疼痛的发生率为50%~70%[4]。 疼痛不仅增加了围术期发生谵妄、抑郁及睡眠障碍的风险, 同时还可引起强烈的应激反应, 消耗机体生理储备影响患者预后。 由此可见, 术前预防性镇痛治疗是减轻患者疼痛、应激反应及预防POD一项重要内容。 与阿片类药物镇痛相比, 连续髂筋膜间隙阻滞(continuous fascia iliaca compartment block, CFICB)能更有效的缓解老年髋部骨折患者围手术期疼痛[5]; 但其在减轻患者应激反应及POD的报道并不多见。 本研究拟通过评价超声引导下CFICB预防性镇痛对老年髋部骨折患者应激反应及POD的影响, 以期为老年髋部骨折患者谵妄的防治提供参考。

1 资料和方法

1.1 一般资料

本研究经南华大学附属第二医院医学伦理委员会批准, 并与患者签署知情同意书。 选取2020年1~12月我院收治的老年髋部骨折患者80例为研究对象, 年龄 65~85岁; BMI 18~27 kg/m2, ASA分级Ⅱ或Ⅲ级, 采用随机数字表法分为CFICB组(F组,n=40)和常规镇痛组(C组,n=40), F组术前予超声引导下CFICB; C组术前予常规镇痛。 纳入标准: 无凝血功能障碍; 无局麻类药物过敏史。 排除标准: 既往长期接受抗血小板、抗凝治疗; 凝血功能障碍; 对局麻药物有过敏反应者; 术前发生谵妄的患者或入院后简易精神状态检查表(MMSE)相应文化程度评分较低(文盲≤17分, 小学≤20分, 初中及以上≤23分); 无法进行语言上的沟通, 不能配合相关评测, 不能理解评分细则者。 排除标准: 术中需要输血; 因过敏反应或其他原因导致术中或术后接受了糖皮质激素治疗者; 任何原因导致不愿合作退出研究。

初始纳入80例患者, F组有3例患者长期服用阿司匹林抗凝, 1例术后送入ICU治疗, 1例术后硬膜外导管脱出改为静脉镇痛; C组有1例患者长期服用阿司匹林抗凝治疗, 1例患者术后送入ICU, 1例麻醉方式改为全麻; 2组共8名患者剔除试验。

1.2 麻醉方法

预防性镇痛: F组患者在入院明确诊断后行超引导下CFICB镇痛, 嘱患者仰卧于床面上, 行心电监护。 消毒铺巾后线阵高频探头垂直放于腹股沟韧带上, 确定髂前上棘所在位置后找到腹壁外斜肌、腹内斜肌、腹横肌及髂肌, 髂筋膜位于髂肌上方。 采用平面内进针的方法, 直视下调整针的方向到达髂筋膜深面, 采用水分离的方法确认针尖位置后注入0.2%罗哌卡因40 mL。 随后置入导管, 敷贴妥善固定, 保留镇痛到手术麻醉前(0.2%罗哌卡因, 维持剂量5 mL/h, PCA剂量1 mL, 锁定时间为15 min), 操作完成后需观察1 h, 同时检测患者阻滞效果并观察患者有无头晕、心悸、气促、紧张不安等症状; 警惕局麻药中毒。 所有CFICB均由同一位穿刺经验丰富的麻醉科医生完成。 C组患者予术前常规镇痛, 帕瑞昔布钠40 mg+0.9% NaCl注射液100 mL, 静滴(1次/d); 艾瑞昔布 0.1 g (2次/d); 曲马多缓释片 0.1 g (2次/d)。

所有患者入室后开放静脉通路, 常规监测心率(HR)、血压(BP)、脉搏血氧饱和度(SpO2)及心电图(ECG)。 摆患者体位为患侧向上体位, 于L3-4间隙行腰硬联合麻醉, 予1%罗哌卡因1.5 mL+脑脊液0.5 mL共2 mL, 蛛网膜下腔注入局麻药后, 向头端置入硬膜外导管4 cm, 控制麻醉平面在 T10以下。 术后2组患者均行硬膜外镇痛泵患者自控镇痛(PCEA)背景剂量5 mL/h(0.15%罗哌卡因), 保留镇痛48 h。

1.3 观察指标

记录2组患者入院时(T1)、行预防性镇痛后1 h(T2)、术前1 d清晨(T3)、术日清晨(T4)、术后1 d清晨(T5)、术后2 d清晨(T6)时患者静息及运动状态下的(运动状态是指将患肢抬离床面15°)NRS评分。 统计围术期患者补救镇痛的次数及曲马多注射液的消耗量。 在镇痛过程中, 若患者诉疼痛明显, 重新评估NRS评分。 若疼痛难以忍受(NRS 评分≥4 分)可行自控镇痛1次, 15 min后若患者疼痛微减轻或减轻不明显可通过肌注曲马多补救镇痛。

分别记录患者在T1、T2、T3、T4、T5、T6时点的HR及MAP。 所有患者在T1、T3及T5时点抽取静脉血。 收集后如不能及时离心暂冷藏于4 ℃的冰箱中。 收集后及时将血样离心(4 ℃, 3000 r/min, 10 min), 离心后取上层血浆于EP管中, 封存于-80 ℃冰箱, 待标本收集完成后用化学免疫发光法检测血浆糖皮质激素浓度。

用意识紊乱测试法(confusion assessment method, CAM)量表评估2组患者围术期谵妄发生情况: 于患者术后当天、术后1 d、3 d、7 d观察并记录患者谵妄的发生情况。 随访并记录患者围术期不良反应的发生情况如嗜睡、恶心、呕吐等。 记录2组患者在住院期间心血管、肺、脑(除谵妄)、下肢深静脉血栓形成并发症的发生率。

1.4 统计学处理

2 结果

2.1 两组患者一般资料比较

两组患者在性别构成、年龄、ASA分级、BMI及术前MMSE评分、术前等待时间均无统计学意义(P>0.05), C组患者住院时间高于F组(P<0.05, 表1)。

表1 两组患者一般资料比较

2.2 两组患者疼痛评估比较

与C组比较, T2、T3、T4时F组患者静息及运动状态下的NRS评分降低(P<0.05, 表2)。 两组患者在T1、T5、T6时点静息及运动状态下的NRS评分无统计学意义(P>0.05, 表2)。 C组患者补救镇痛次数及曲马多注射液消耗量高于F组(P<0.05, 表3)。

表2 两组患者各时间点静息及运动状态下NRS评分比较 (分,

表3 两组患者围术期补救镇痛情况比较

2.3 两组患者应激反应比较

在T2时点C组HR大于F组(P<0.05, 表4), 余各时间点2组患者HR无统计学意义(P>0.05, 表4)。 两组患者在各时间点的MAP无统计学意义(P>0.05, 表4)。 T1、T5时, 2组患者的糖皮质激素水平无统计学意义(P>0.05, 表5); T3时, F组的糖皮质激素水平低于C组(P<0.05, 表5)。

表4 两组患者各时点HR及MAP的比较

表5 两组患者各时点血浆糖皮质激素浓度

2.4 两组患者POD比较

F组有3例患者发生POD, C组患者有7例。 两组患者POD发生率差异无统计学意义(P>0.05)。

2.5 两组患者不良反应发生情况比较

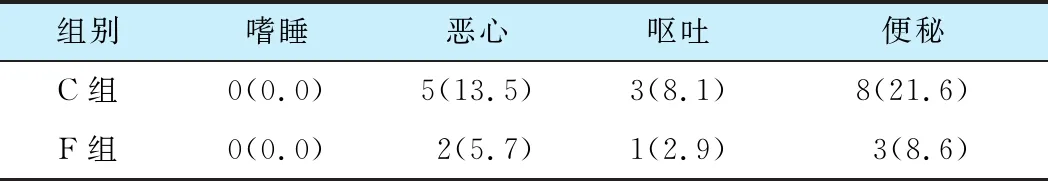

两组患者围术期镇痛过程中嗜睡、恶心、呕吐、便秘的发生率无统计学意义(P>0.05, 表6)。

表6 两组患者围术期不良反应发生率 [n(%)]

3 讨论

POD是老年患者常见的围术期并发症, 特点是意识水平紊乱和认知功能障碍。 POD的发生原因及机制目前尚未明确, 一般认为POD是多种因素共同作用的结果, 相关危险因素包括高龄、术前认知功能状态、生理储备能力、手术、创伤、感染、药物等。 由于髋部骨折常发生于老年患者且患者多合并有基础疾病, 生理储备能力差, 术前强烈疼痛及应激反应易致POD, 甚至部分患者术前合并谵妄。 本研究主要围绕着不同的预防性镇痛方法对老年髋部骨折患者应激反应及POD的影响进行研究。

髋部骨折术前疼痛剧烈, 临床上多采用阿片类药物或非甾体抗炎药镇痛, 其在满足老年患者镇痛要求的同时也可引起恶心和呕吐、便秘、镇静、呼吸抑制等不良反应。 髂筋膜间隙是一个潜在的间隙, 股神经、股外侧皮神经、闭孔神经的骨盆段行走于髂筋膜的下方, 在此间隙里注入局麻药以达到阻滞股神经、股外侧皮神经、闭孔神经达到镇痛的目的。 Hao等[6]研究结果显示, 与空白对照组比较, CFICB可以有效的缓解患者术前静息状态下疼痛。 Diakomi等[7]研究显示, 麻醉前行髂筋膜间隙阻滞能有效降低择期髋部骨折手术患者腰麻定位时的疼痛评分, 提高了患者的满意度。 本研究结果显示, F组患者术前予CFICB镇痛后静息及运动状态下NRS评分明显低于C组, 且F组患者术前补救镇痛次数及曲马多注射液消耗量较C组少。 由此可见, CFICB不仅可以缓解静息状态下患者的疼痛, 还可以为患者运动时提供良好的镇痛。 另外, 2组患者在镇痛过程中其不良反应发生率无统计学意义, 考虑可能与骨科医生在工作中已对相应不良反应进行预防治疗有关, 造成组间差异不明显。

应激反应是机体对外界刺激的一种非特异性防御反应, 属于生理现象, 如应激负荷过强或应激时间过长, 将会导致机体生理功能紊乱。 异常的应激反应使下丘脑—垂体—肾上腺轴反应性增加及应激相关激素的合成及释放增加, 增加心血管不良事件发生的风险; 同时还将导致体内分解合成代谢失衡[8]。 糖皮质激素是应激反应的重要指标, 其分泌与应激反应的强弱成正比。 谭赞全等[9]研究显示髋部骨折患者给予术后镇痛治疗后, 2组患者的血浆皮质醇水平较术前下降且F组较C组下降明显。 该研究显示给予预防性镇痛治疗后, 2组患者HR、BP均较前下降, F组患者HR下降较C组患者明显。 同时, 与C组相比, F组患者在术前1 d的血浆糖皮质激素的水平较低, 但2组患者在术后1 d的血浆糖皮质激素水平无明显差异。 由此可见, CFICB比常规药物镇痛更能有效减轻老年髋部骨折患者的术前应激反应, 但未发现2种镇痛方法在减轻术后应激方面有差异。

研究显示[10]在接受髋部骨折手术的患者中, 约25.0%的患者会发生POD。 C组患者POD发生率为18.9%高于F组患者POD发生率8.6%, 都低于25.0%, 但经统计学分析后无统计学意义。 Wennberg等[11]研究也显示, 术前单次FICB虽可改善髋部骨折患者术后的认知状态, 但与阿片类药物镇痛组相比, 这种差异并不明显。 Hao等[6]结果显示, 与空白对照组比较, 术前CFICB预防性镇痛可以降低髋部骨折患者POD的发生率。 本研究暂未发现CFICB在减少POD方面有优势, 分析原因: (1)可能是2组患者在术前均予预防性镇痛治疗, 虽然2组患者缓解疼痛及应激反应缓解的程度不同, 但都在一定程度上减轻了患者一部分疼痛; (2)与样本量偏小不无相关。 两组患者在术前予预防性镇痛后POD的发生率均<25%, 说明预防性镇痛在一定程度上是可以减少POD的发生率, 因镇痛方法及效果的不同可能会存在差异。

综上所述, 相较于未予镇痛的患者, 预防性镇痛有助于减少患者POD的发生率。 与常规镇痛相比, CFICB预防性镇痛能有效缓解术前疼痛, 减轻术前应激, 缩短患者住院时间; 但2种镇痛方法在减轻术后应激及降低POD发生率方面无统计学意义。