植物黄酮重塑肠道菌群干预高脂膳食肥胖的研究进展

俞 玥,李占明*,叶 华,付才力

(1.江苏科技大学 粮食学院,镇江 212100) (2. 福州大学 生物科学与工程学院,福州 350108)

WHO统计数据显示,全世界儿童及青少年中的超重和肥胖的总人数超过了3.4亿,18岁及以上成年人中,体重超重或肥胖的形势严峻,肥胖已成为一种不容忽视的全球性问题,在发达国家和发展中国家均有蔓延趋势.在中国,随着经济发展和生活水平的不断提高,居民的膳食结构发生了巨大变化,表现为膳食结构趋向高能量密度,引起肥胖人群的增加.肥胖是由机体能量代谢失衡所致,肥胖及其诱导的炎症增加了包括癌症及心血管病在内的多种疾病的发病风险[1],如何降低肥胖的发生率已经成为备受关注的健康问题之一.

膳食补充富含黄酮的植物活性物质,能够有效调节高脂膳食引起的肥胖及机体炎症的发生及发展,提高人类健康水平.文献[2]研究证实膳食补充花青素可以通过减轻氧化应激和调节脂质代谢来改善高脂饮食诱导的肥胖.研究证实,膳食补充植物黄酮可以通过减弱脂质代谢,葡萄糖代谢等诱发的炎症,发挥抗高血脂和抗炎功能[3].此外,也有研究表明,富含黄酮的桑葚提取物通过诱导脂肪酸氧化和降低脂肪酸与胆固醇的生物合成,抑制高脂肪饮食诱导的小鼠肥胖及肝脏脂肪变性[4].

研究表明,膳食补充富含黄酮的植物活性物质,能够有效调节高脂膳食引起的肥胖及机体炎症的发生及发展,提高人类健康水平[5].天然活性物质的营养学研究有助于深入挖掘植物黄酮类物质的营养功效,有利于扩充植物黄酮调节肥胖及机体炎症的基础研究及理论知识.然而,目前富含黄酮的植物活性物质或者食品成分的健康促进作用的分子机制有待深入阐明.肠道菌群与肥胖等慢性疾病的关系成为研究热点,肠道菌群在肥胖的发生和发展中扮演着至关重要的角色.基于此,文中从肠道菌群代谢调控的角度,综述近年来膳食黄酮对高脂膳食肥胖及机体炎症调控作用的相关研究,有助于进一步剖析植物黄酮对肠道微生物的调节作用,以丰富植物黄酮成分营养功效的基础研究及理论知识.同时文中也讨论了目前研究中迫切需要重视和解决的问题,可为今后相关的研究提供积极的指导作用.

1 植物黄酮的分类

黄酮类物质广泛分布在蔬菜和水果等许多植物中,目前已发现的黄酮类物质大约有5 000种.黄酮类化合物是研究最多的酚类化合物,其特点是具有(C6-C3-C6)的骨架结构.根据杂环的不同,黄酮类化合物可分为黄酮醇、类黄酮醇、异黄酮、黄酮、黄烷酮、黄烷醇、花青素等7类,图1为7类黄酮物质的常见化合物.其中,很多果蔬可同时含有两种或者多种黄酮类物质,如蓝莓、葡萄、桑葚等浆果类水果含有花色苷、异黄酮、黄烷醇等黄酮类物质[6].

图1 常见黄酮的种类及结构

2 植物黄酮代谢

植物黄酮具有改善胰岛素抵抗、抗癌、改善认知减退、抗炎和减肥等多种生物活性,然而,植物黄酮的生物利用度普遍较低,在小肠中的吸收率不到10%.植物黄酮到达大肠后,被肠道细菌降解,所产生的代谢产物进一步进入循环系统,以发挥其生物活性.如图2,植物黄酮牡荆素经微生物发酵后转变为糖苷配基,葡萄糖片段被裂解,并通过环裂变和脱羟基作用,进一步将糖苷配基结构降解为3-(4-羟基苯基)丙酸、3-苯基丙酸和苯乙酸等小分子酚酸[7].所产生小分子羧酸与糖苷配基一起发挥其生物活性.研究显示,黄酮类物质摄入体内之后,在不同时间消化或者代谢产生的化合物不同,一项针对表儿茶素代谢的研究鉴别出20余种代谢物,同时表明体循环与尿液中检测到的化合物存在差异[8],不同的化合物各自或者协同发挥其生物活性.

图2 牡荆素经肠道微生物群代谢的可能途径

槲皮素或者含槲皮素的食物成分经口摄入后,在唾液淀粉酶的作用下,达到胃部后可部分裂解为酚酸,以酚酸(如原儿茶酸)的形式被吸收;在小肠位置,黄酮分子发生糖脂化、硫基化、甲基化等配合反应,后经肠道微生物作用分解为可吸收的代谢物完成吸收;同时,小肠位置发生配合反应的槲皮素及其代谢物可经门静脉等进入肝脏进一步代谢,产生3’—O—甲基槲皮素和4’—O—甲基槲皮素等代谢物[9].槲皮素的代谢主要发生在小肠位置,肝脏位置的代谢不足5%[10];其代谢物的吸收主要发生在大肠位置,未吸收的物质可经分辨或者尿液排出体外.也有研究证实,槲皮素等黄酮类物质的代谢物可突破血脑屏障[11].

许多植物化学物质的生物利用度和生物活性已被证明是通过胶体传递系统或通过控制食物基质特性来提高的.要对人类健康和幸福产生明显的影响,低生物可及性的黄酮必须以足够高的水平传递到靶标组织.相关的递送系统应当可以提升黄酮物质的化学稳定性,或者调节黄酮在肠道内吸收与代谢,以便更好地保留和发挥其生物活性.目前,关于提升植物黄酮生物可及性可借助于食品基质的互作、微米/纳米胶囊封装等技术.

3 肠道菌群的重塑

肠道菌群在机体生长发育、生理机能和健康状态调控方面发挥着重要作用,是调整机体代谢的重要影响因素.肠道细菌和黄酮及其代谢物的相互作用可能会影响高脂膳食引起的肥胖及机体炎症.作为文中研究的重点,本部分将从黄酮类物质对肠道菌群调节作用的角度,阐述植物黄酮对膳食肥胖及机体炎症的干预作用.

3.1 黄酮类物质对肠道菌群的调节作用

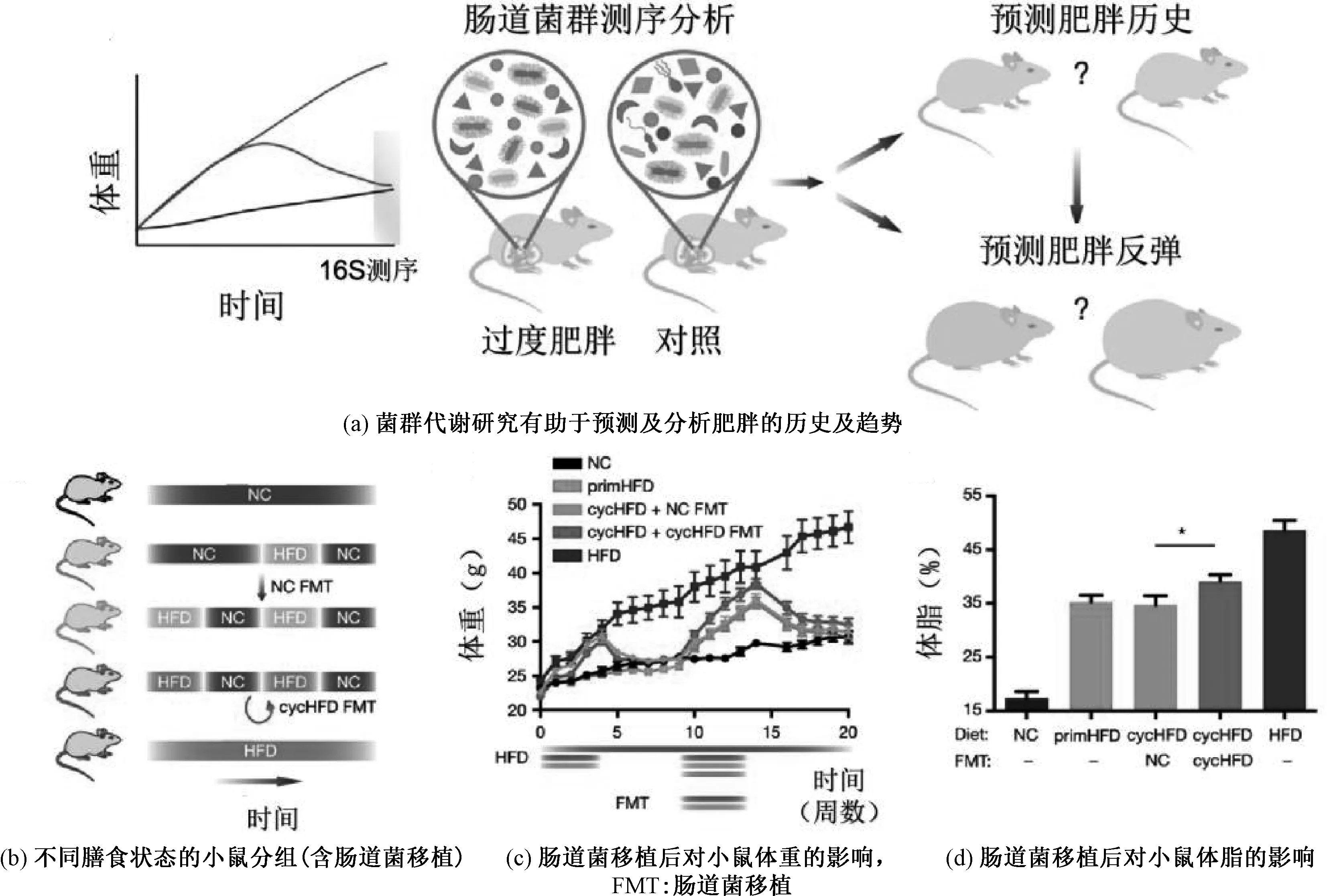

研究证实,肠道菌群在肥胖的发生和发展中扮演着至关重要的角色(图3)[12].文献[13]最新发表的研究证实,高脂饮食与Alistipes属肠道菌和Bacteroides属肠道菌的增加、Faecalibacterium属肠道菌的减少有关,同时高脂饮食组人群血浆中的促炎因子水平升高,该研究为高脂膳食对人体的潜在危害提供了新的证据.文献[12]在《Nature》发表的研究指出,将健康膳食小鼠的粪菌移植给节食后的肥胖小鼠有助于抵抗再次高脂膳食后引起的体重反弹.

注:NC-对照组,HFD-高脂膳食

植物黄酮类活性成分可以通过调控肠道菌群,影响由高脂膳食引起的肥胖等疾病.蔓越莓提取物可以通过增加肠道菌Akkermansiaspp.的数量来改善高脂高糖饮食诱导的代谢综合征[14].Clausenalansium种子提取物通过维持肠道菌群的平衡,抑制小鼠高脂膳食诱导产生的代谢紊乱[15].不同的饮食结构在肠道中发酵产生不同的代谢产物,对肠道环境产生影响而改变菌群结构.研究证实,小鼠膳食补充覆盆子花青素提取物可以有效抑制肥胖,其肠道菌组成的变化、短链脂肪酸的变化和肠粘膜屏障存在相关性[16].肥胖及相关代谢综合征是肠道菌群、宿主遗传和饮食之间相互作用的结果,肠道菌群的重塑可以改善肥胖及代谢综合征的发生与发展.

3.2 黄酮类物质对短链脂肪酸的调节作用

短链脂肪酸是肠道微生物发酵黄酮等碳水化合物的终产物,常见的有乙酸、丙酸、丁酸、异丁酸、戊酸、异戊酸等.短链脂肪酸代谢在机体健康中发挥着重要作用,可作为肠道上皮细胞的能量来源,维持肠道上皮细胞的完整,促进菌群的稳定状态,同时也是肠道周边器官的信号分子,如表1,膳食组成重塑肠道菌群会导致其代谢产物短链脂肪酸的组成和含量发生变化.

表1 黄酮或黄酮提取物调节短链脂肪酸含量促进机体健康

文献[17]的研究揭示怀孕期母体肠道菌群可通过胚胎短链脂肪酸受体影响后代的肥胖倾向.最新研究证实,高脂膳食组人群粪便中的短链脂肪酸显著低于对照组,且伴随着机体炎症[13].如图4,短链脂肪酸参与调控肝脏代谢、脂质和葡萄糖代谢、肠稳态、免疫反应,以及介导基因表达等体内多种代谢调控.优势的肠道菌群借助于短链脂肪酸等参与机体代谢调控[18].

图4 食物黄酮及其代谢物调节肠道菌群产生的短链

3.3 植物黄酮调节肥胖相关机体炎症

肥胖不仅仅是脂肪组织的过度积累,同时也是一种低度的慢性炎症状态,而低度炎症主要是由体内过度氧化应激所产生的自由基所致[24].氧化应激和低度炎症的协同作用会引发并加剧胰岛素抵抗、Ⅱ-型糖尿病、心血管疾病等肥胖并发症.研究指出,肠道中革兰氏阴性菌的细胞壁成分之一的脂多糖(LPS)可能是机体慢性炎症的触发器[25].高脂膳食导致肠道上皮细胞粘膜中脂蛋白含量增加,LPS从肠道向机体的输送增多,引起血糖升高、体重和脂肪组织的增加,引发炎症和胰岛素抵抗.巨噬细胞上的Toll样受体4(TLR4)能够识别脂肪酸信号,诱发炎症反应,进而触发一系列的信号转导途径,发挥调控作用[26].

膳食补充植物黄酮类物质,靶向调节高脂膳食引起的氧化应激和低度炎症,对于降低肥胖发生概率及调节机体炎症,是一个安全有效的策略.目前报道比较多的炎症响应调节是通过改变MAPK、Nrf-2、NF-κB、PPARs、AP-1、以及PI3K/Akt等信号通路的表达实现的(表2).

表2 黄酮或黄酮提取物调节炎症响应的不同信号通路

4 研究展望

近年来,蛋白质组学、转录组学、代谢组学等多组学技术的发展对于阐明食品中黄酮类物质调节高脂膳食肥胖及机体炎症的分子机制提供了巨大帮助,极大的丰富和扩充了膳食黄酮活性成分分子营养学层面的基础研究及理论知识.尽管如此,目前许多研究存在诸如食物基质影响、代谢背景干扰严重、部分微生物无法培养、使用非黄酮代谢物或使用非食物可获取的浓度等迫切需要重视和解决的问题.

食品中的植物黄酮与食品基质之间的非共价相互作用可能有助于协助黄酮物质抵消体内不同消化阶段pH值的变化,保留或改善生物可及性和生物活性.食物基质中的蛋白质、碳水化合物、脂质和其他成分共同发挥作用,影响饮食中的黄酮类化合物的消化、代谢、吸收.因此,食物基质,尤其是其中的主要食品成分,在植物黄酮生物活性的相关研究中必须加以综合考量,以探究在实际饮食中食品基质如何影响黄酮成分的生物活性.

然而,由于细胞因子产生的背景非常复杂,很难从人体研究中获得的令人信服的直接证据以阐明膳食黄酮类物质对健康促进作用.此外,需要注意的一点是,许多研究利用纯化的化合物或提取物进行,并非黄酮类物质正常的体内代谢物,且研究中所使用的高浓度也无法从正常饮食中获得.同时,黄酮类化合物的代谢产物可能配合其母体黄酮类化合物共同发挥生物活性.展望未来,在复杂的代谢混合物和代谢环境的干扰下,需要开展更多针对饮食可获取浓度及黄酮代谢化合物的动物研究、临床研究及中长期流行病学研究,以描述膳食中富含黄酮的食物对肥胖等在内的多种慢性疾病的健康益处.

毋庸置疑,黄酮类化合物与肠道菌群之间的相互作用不仅可以调节免疫和炎症状态,肠道菌群的多样性也得到改善.值得注意的是,大多数关于膳食黄酮对肥胖和肠道微生物群影响的研究都是在肥胖的大鼠或小鼠身上进行的,今后还应进行临床试验,以证明膳食黄酮作为保健品或功能性食品对人类肥胖的防治是有效的[37].重要的是,未来的研究应着眼于进一步鉴定新的黄酮衍生微生物代谢物和调节膳食黄酮有益作用的特定细菌种类.此外,不同个体的微生物群可能对食物基质和能量代谢有不同的反应,为了更深入地了解个体差异,有必要开展更多的食物黄酮成分的精准营养研究,以阐明肠道菌群如何差异化的参与机体代谢调节,进而发挥其健康促进作用.