国内城市老年人受骗研究综述与展望*

张春霞

广州番禺职业技术学院旅游商务学院,广东 广州 511483

中国逐渐进入深度老龄化阶段,预计到2050年,我国60岁以上的人口数量将达到4.87亿人,约占总人口的35%[1-2]。老年人逐渐成为社会的边缘群体,被知识、媒介、信息、组织、情感等鸿沟隔绝[3]。诈骗成为老年群体可能遇到的最普遍的犯罪形式之一[4-5]。老年人受骗趋势日趋严重,成为国内外严重的公共社会问题[6-7]。老年人受骗的报道屡见报端[8],解放日报社会调查中心开展的“如何防止老年人被骗”的社会调查统计数据显示,在所有被骗家庭中,老年人的被骗比例高达81%[9]。针对老年人的诈骗犯罪案例屡见报端,如轰动全国的“广东邦家公司”诈骗案就以空巢老人作为首选目标,在10年内行骗16个省市,集资诈骗金额高达99.5亿元,受害人数达23万余人,造成了极其恶劣的社会影响[10]。

党的十九大报告提出“积极应对人口老龄化,构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境”的要求,指出应对人口老龄化,要解决好当前老年人面临的突出问题。复杂的人员结构和社会环境给老龄化人口的管理带来了挑战,并威胁着社会稳定与经济发展,亟须利用科学的方法与技术去提升公共安全治理水平。

老年人受骗除了暴露出法制环境、社会治理、养老保障等一系列问题,更暴露了老龄化社会的深层次问题。老年人由于受教育程度不足、新媒介技能不够、知识更新较慢、缺乏社会关爱和组织管理等原因,在一定意义上生活在被许多“鸿沟”隔离的“孤岛”上[3]。老年人群体随着年龄的增长,决策判断力下降,且大多为独居,通常有比年轻人更多的积蓄,因而易成为诈骗犯罪者的目标。老年人一旦被骗,受到的将是经济和精神的双层打击,严重影响老年人的生活质量,也危害社会安定。老年人受骗问题逐渐成为国内外研究学者关注的一大社会热点[11-14]。

国外针对老年人受骗的研究开展较早,产生了大量的研究成果。但是由于中西方在养老体制、社会文化背景、经济发展水平等方面均有显著差异,西方的成果不能直接用以解释中国老年人受骗的实际问题。因此,文章对国内城市老年人受骗的具体内容、研究方法、影响要素等内容的研究文献进行分析,梳理其理论框架,揭示其内部规律,从而更好地推动城市老年人受骗领域的研究。

1 老年人受骗的研究内容

1.1 老年人受骗的类型

现有文献中,众多学者对老年人受骗的类型进行了分析总结,主要将其分为健康受骗、电话受骗、感情受骗、投资受骗、广告受骗、养老服务受骗、迷信受骗、街边受骗等[9,15-17]。具体方式包括伪装亲人,诱惑非法投资,推销购买非法理财产品、高价保健品,伪装政府机构人员,伪装银行、电信等部门的工作人员等[18]。有学者针对某一受骗类型进行深化研究,针对老年人保健品受骗的研究发现会议式销售、虚假夸大销售、免费式销售、情感式销售等诈骗形式是老年人受骗的主要形式[19]。随着互联网的快速发展,老年人受骗的方式也逐渐从面对面的街面诈骗向虚拟空间的电信诈骗转变,出现了投资欺诈、预付款欺诈、保险欺诈、税务欺诈、身份盗窃欺诈等新类型[20]。同时,由于老年人自身信息更新能力较弱,非接触型的电信诈骗目前已经成为老年受骗的主要类型。

1.2 老年人受骗的原因及影响要素

(1)受骗原因。整体来看,老年人受骗,既有内在主观层面的原因,也有社会外在客观层面的原因[4,12,15,21-22]。

第一,内在原因。老年人由于认知老化、疾病缠身、理解力和记忆力衰退等生理因素,造成自身的社会判断力下降[16、19]。研究结果显示,老年人受骗的心理原因有求健心理[19]、求富心理[20]、孤独心理[23]、从众心理[8]、轻信心理[6]、防卫心理、面子心理等。有学者针对老年人街头受骗的心理进行了梳理,主要包括迷信、恐惧、羞怯、贪小便宜等[24]。总之,老年人特殊的生理阶段和心理特点,形成了受骗的内在机理。

第二,外在原因。外在客观层面的原因则有信息技术的迅速发展带来的弊端、法制的不健全、社会管理的缺失等方面。在“互联网+”时代,信息技术迭代加速、日新月异,老年人获取新信息的渠道较少,知识更新困难[25],缺乏智能化社会下的基本生存能力,使其成为诈骗犯罪分子实施诈骗的主要犯罪目标。老年人受骗多为非接触型、跨区域的犯罪,诈骗手段更新迅速,隐蔽性强,给侦破带来了困难,导致老年人受骗案件的破案率非常低。

老年人作为社会的弱势群体,其权益需要一系列政策与法规进行保护。但是,我国目前专门保护老年人权益的法律仅有一部1996年颁布的《中华人民共和国老年人权益保障法》,内容涉及社会保障、社会保险、宜居环境等内容,相比西方国家,明显存在建设不足的问题。而且,该法律对老年人的具体权益的保护规定较为笼统,缺乏可操作性,对犯罪分子的威慑力较小,降低了法律效果[15]。此外,社会监管不到位,企业诚信缺失[19]、唯利是图也是助长老年人受骗的原因之一。

(2)老年人受骗的影响因素。针对老年人受骗的调查,受制于伦理道德的限制[18],为了避免对受骗老人造成二次伤害,多在研究中使用老年人受骗脆弱性这一指标进行衡量。脆弱性指组织或个体不能有效应对风险的表现[26],不同学科的界定不同。社会学中老年人受骗脆弱性指的是老年人在社会关系中缺乏社会判断能力的行为表现[27]。老年人的受骗脆弱性包括生理、心理和外在潜在风险环境。研究表明老年人受骗脆弱性越大,遭遇受骗的可能性和严重程度就越大[6]。

第一,人口属性特征。研究表明,老年人的人口属性特征中的年龄、性别、职业、受教育、身体健康、经济收入水平等因素对受骗有显著影响。研究发现,70岁以上、男性、文化水平低、身体状况差、月收入水平低、没有配偶和孩子、亲戚朋友少的老人更容易受骗;老年群体中,60~74岁的老年人更易受骗,年龄与受骗率呈倒U形关系[20];从事农业劳动或个体经营职业的老年人越容易受骗[28]。老年人的年龄、收入、拥有养老保险等指标,对其受骗金额有显著影响,如年龄越小、持有的金融资产和其他实物资产越多、有负债、有养老保险的老人受骗的金额越高[29]。

第二,心理特征。首先,孤独感。孤独感是一种个体不愉快的情绪状态,是在主观上认为自己被忽视、被遗忘的感受,多发生在个体人际不协调,期待的人际关系和现实中的人际关系不匹配时[30]。孤独感是老年群体中较为普遍的心理问题。随着人口老龄化程度的加深,社会转型进程的加快,我国老年人的孤独感水平呈上升趋势。研究发现,农村、女性、高龄、独居以及失能老年人的孤独感程度较高,需要家庭、社会给予更多关心照顾[23]。增加的孤独感造成老年人的情感鸿沟隔绝的孤岛效应[3],增加了老年人受骗的风险[31]。孤独感带来的轻度抑郁症状已经成为老年群体的普遍现象[4、28],而抑郁程度每增加一个等级,受骗的可能性将提高1.03倍[20]。

值得一提的是,在对虚拟环境下的老年受骗的研究结果发现,老年人网络自我效能感也与其受骗显著负相关[32],网络使用自我效能感越强,个体在网络情境中越不容易受骗。

其次,社会支持。社会支持是个体通过社会互动以获得减轻心理应激反应、缓解精神紧张状态、提高社会适应能力的支持与帮助,分为客观物质上的社会支持和主观感受到的情感上的被尊重、被理解的满意程度[33]。老年人普遍存在养老恐慌的问题,老化恐惧是老年人受骗的主要风险因素[4、21]。随着年龄的增长,老年人往往更希望得到家人的关爱,但求而不得的情况下,情感匮乏,面对陌生人伸出的“橄榄枝”,老年人很难设防。研究发现,孤独感与社会支持显著负相关,社会支持与老年受骗显著正相关,社会支持可以预测老年人受骗的倾向[31]。可见,主观上社会支持更多的老人,更喜欢与外界多交流,加上随着年龄的增大,老年人对外人的信任增强的因素[34],更有可能在行动上产生积极的社会交往行为,从而带来受骗的机会更多。

最后,老化恐惧。老年人受骗除了会遭受经济损失,还面临严重的心理创伤,但由于老年人好面子的心理特点,导致老年人受骗后报案的概率较低,使得犯罪黑数更高。研究表明,老年人有着较低的犯罪受害风险,却有着较高的犯罪恐惧[35],从而在其受骗之后的受伤程度会更深。老化恐惧是指老年个体对于自身社会地位丧失和人际丧失的担忧与恐惧[36]。已有研究表明,老化恐惧是老年人受骗的主要风险因素,可以显著正相关预测老年人的受骗易感性[37-38]。其中,安全感在老化恐惧和受骗易感性之间存在中介作用,安全感缺失或减弱,会加大老年人的老化恐惧,从而导致其受骗概率增加。

第三,行为特征。老年人受骗多基于一定的投资风险偏好。老年人有一定的积蓄、爱贪便宜、贪图高收益、获取信息渠道单一且容易相信人等一系列特点,使得老年人的投资行为往往更具有易受骗性[39]。研究发现,老年女性群体最容易遭遇金融消费者权益侵害[40]。老年人投资的动机主要包括保值、减轻家庭财务压力、贪小便宜;投资的机构选择主要有利率、名人效应、从众或机构公信力等;投资渠道一般基于老年圈子、体检、养生、广告等,可以说老年人的风险偏好多趋于保守型。

第四,建成环境和社会环境要素。已有研究证明,建成环境和社会环境对诈骗受害的时空分布格局具有显著影响作用[17、41]。针对老年人受骗的相关研究表明,越靠近城市的老年人更容易受骗[28]。对香港老年人受骗的研究成果表明,社会环境对老年受骗的模式作用显著[42]。这说明老年人受骗也具有与社会环境相互影响相互作用的内在机制。

可见,已有对老年人受骗影响因素的分析多基于老年人自身人口属性、心理、行为等方面特征,对外在城市建成环境和社会环境的关注已经开始,但成果亟待丰富。

1.3 老年人受骗的对策分析

现有针对老年人受骗的对策主要是基于宏观政府策略、中观社区介入、微观老年人自身提升三个层面。在宏观层面,可以加大政府对老年人受骗的立法执法力度,健全老年人权益保护,规范市场秩序。同时,有研究关注新闻媒介对老年受骗的宣传作用[18、43]。在中观层面,加强社区对老年人的多元社会支持,开展老年人保健课堂、金融课堂等普法宣传教育,为老人提供更多的社会支持,推进社区网格化服务策略等[44]。在微观层面,提升老年人自身应对意识,使其保持乐观积极态度,增强家人的联系沟通与关心[20]。可见,对老年人受骗的对策的研究,多停留在表面,缺乏系统性分析和可操作化的指引。

2 老年人受骗的研究方法

2.1 研究数据来源

受制于国内犯罪数据的保密性问题,学者们很难获取来自公安部门的专门针对老年人受骗的系统数据。现有研究成果中的数据来源多样,主要包括通过问卷调查[31]、访谈获取[19];利用网络文本内容分析法,通过媒体报道或裁判文书网获取[15-18];基于国家开展的针对老年人的专项调查数据库获取。研究数据的来源多样化,但均存在一定的局限性。例如,问卷调查及访谈涉及的伦理问题,网络文书的代表性问题等,都存在数据质量的局限性。随着大数据时代的到来,多源数据在揭示诈骗犯罪机理方面显示出强大的能力[45],但目前在老年人诈骗受害研究领域的应用还较少,亟待加强。

2.2 研究方法

现有研究中,多采用计量方法构建数理模型来分析老年受骗的影响因素,揭示老年受骗的内在机理,如相关分析、多元线性回归、逻辑回归、多层线性回归等方法。此外,运用计算机智能技术解决老年人网络虚拟环境遭遇诈骗的防范问题也日益受到重视,如利用云计算、大数据、物联网、移动互联网和人工智能手段,开发基于数据关联识别老年诈骗防范技术,实现诈骗信息的自主识别和拦截[46]。

可见,现有针对老年人受骗的研究数据尚以传统的数据来源为主要渠道,研究方法也多以传统数理分析模型构建为主。大数据时代的到来,为老年人诈骗受害研究开辟了新的研究视角与思路。老年人受骗是一个复杂的社会问题,涉及的主体有多方面,因此有必要整合并发展高质量的多主体、多要素、高精度的多源异构数据集,以实现对老年诈骗被害的精准预测与防范。

3 老年人受骗研究的理论基础

目前,不同学科对解释老年人受骗进行了系统研究,主要理论有日常活动理论、生活方式理论、低自我控制理论、情绪选择理论等相关理论,从不同视角来解释城市老年人受骗的原因。

3.1 日常活动理论

日常活动理论(Routine activities theory)是环境犯罪学新机会理论的重要组成部分,旨在强调社会的变化会改变犯罪机会,由Cohen和Felson于1979年提出,指出犯罪是有犯罪动机的犯罪人(likely offenders)、适当的被害目标(suitable targets)和缺乏有能力的监护人(absence of capable guardians against crime)三要素在一定时间和空间并存时所发生的一种事件,即三要素同时满足时犯罪率会上升。犯罪发生的概率可以总结如下:犯罪行为=(犯罪人+目标-防范力量)(时间+地点)[47]。该理论假定人们日常生活中的某些生活方式会潜在地向不法犯罪分子提供机会,如有网上购物、打开垃圾邮箱习惯的老年消费者更有可能受骗。该理论同时揭示,老年人在缺乏适当的监控力量时,缺乏有效的社会网络支持,会面临更大的受骗风险。

3.2 生活方式理论

生活方式理论是与日常活动理论一起发展起来的,是解释犯罪受害的另一重要理论。两种理论都假设潜在受害者自身的生活习惯、生活方式和行为增加了他们自身受骗的概率。该理论强调人们日常的一些生活方式会让其有受害的风险。相比日常活动理论考虑三个维度要素(犯罪者、受害者和监控),生活方式理论更侧重于基于受害者微观视角,解释受害者自身为何会受害。正是因为受害者自身的生活方式契合到犯罪发生的时空中,为犯罪受害提供了机会,从而致使其受害。例如,有研究发现,老年人的远距离购物、长时间上网等生活方式增加了自我暴露的机会,增加了受骗风险[48]。

3.3 低自我控制理论

老年人群体是由于低自控的日常行为而容易导致受骗的高发群体[49]。已有研究表明,老年人外出购物频次、接听陌生人电话的习惯、围观保健品销售等行为与其受骗概率显著正相关。低自我控制理论是从微观层次解释犯罪受害的重要视角,在解释非接触型的犯罪受害(如网络受骗)比解释实体空间的犯罪受害的作用力会更强[50]。

3.4 社会情绪选择理论

社会情绪选择理论强调个体对未来时间的感知随着年龄的增长而变得有限,促使人们优先考虑将积极的情感作为社会目标[6]。该理论解释老年人在晚年会将与他人建立紧密的情绪支持作为首要目标,也会产生对高价值诱因做出积极反应的情绪,进而带来更多风险寻求的行为。研究表明,老年人通过与他人交往满足情感的慰藉[51],更容易对他人做出正面评价,更信任他人,从而更容易给诈骗者提供有利机会。

可见,研究老年受骗的理论众多,每个理论都有其应用价值和局限性,在实际应用中难免会存在偏颇。因此,有必要对多理论进行整合,即基于“理论整合”(theoretical integration)[52],将两种或以上的理论相结合对犯罪受害进行更加综合性的解释。

4 展望:老年人受骗的研究新范式

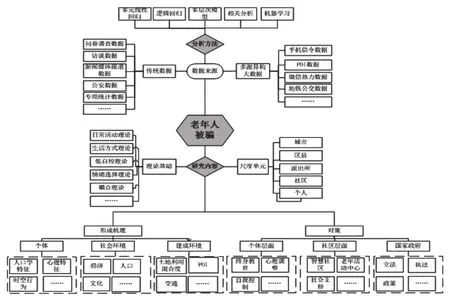

近年来,在老龄化速度加快推进、社会经济转型和城乡空间重构的特殊时期,中国老龄化现象日趋复杂,地理学与老年学等学科的交叉需求日益凸显[53]。国内学术界对于老年人受骗研究主题的成果日益丰富,但已有研究多集中于社会学中对老年人受骗类型、原因及影响要素和对策方面进行的分析,研究视角主要集中在对老年人自身受骗要素的微观层次的挖掘上,少有在受骗因素中加入宏观层面社会环境和建成环境等要素的分析。老年人遭遇受骗应是宏观、中观、微观多层次复杂因素共同影响、共同作用的结果。同时,老年人群体具有其特殊的时空行为特点,研究老年人群体的时空行为特点,对分析其受骗有重大意义。老年人受骗的研究议题应该是社会学、心理学、地理学等多学科的交叉议题。故而,文章归纳了中国城市老人受骗的研究框架(见图1)并做如下展望。

图1 中国城市老年受骗的研究框架

(1)研究理论方面,应构建具有中国特色的城市老年人受骗研究的理论基础。目前,中国城市老年人受骗的研究起步较晚,相关研究的理论基础较为薄弱。现有研究多以西方现成理论为基础进行实证研究,但完全照搬西方的理论基础与中国城市老年人受骗的研究并不可行,中国城市老年人受骗有其自身的内在逻辑,挖掘中国城市老年人受骗的深层次原因意义重大。

(2)研究内容方面,应增强中国城市老年人受骗研究内容的系统性。老年人受骗不是老年人单个群体的原因所致,与其生活的环境、社会环境等多方面息息相关。另外,对老年认受骗的研究可变单元的问题也是值得深挖的一个方向。

(3)研究方法方面,应进一步提升中国城市老年人受骗研究方法的创新性。传统的静态研究数据具有一定的局限性,多源时空大数据的采集和分析的革新使得动态的测度得以实现,为研究中国城市老年人受骗提供了强有力的数据和技术支持。

此外,在老年人受骗的对策应对方面,应进一步围绕多层次视角,对老年人受骗进行精准预测与防范,这对老龄化社会带来的诸多社会问题也可提供强有力的实践依据。