老旧社区微更新弹性设计策略

——基于上海实践调研

■ 陈 强 CHEN Qiang 周逸文 ZHOU Yiwen

在城市治理转型的背景下,城市建设从增量转向存量。社区微更新的主张逐渐受到关注,它是面对城市粗放型建设带来的设施功能不完善、空间尺度混乱、空间资源紧缺、空间消极剩余等社区空间问题的反思[1]。近年来,各地陆续出台了城市更新办法,社区微更新也逐渐得到专业力量的支撑,但其研究和学术梳理处于初启阶段,微更新设计策略仍在积极探索中。

目前,上海2000 年以前建成的老旧社区数量约为1.4 万个,占住宅存量的61%[2]。老旧社区用地紧张、人口密度高,社区空间存在供需矛盾,而小微公共空间往往未做合理利用,空间使用效能较低。社区居民日益增长的公共活动需求缺少物质空间条件的支撑,是城市更新中的重点与难点。

如果能充分挖掘有限的空间资源,探索弹性空间供给和使用方式,复合灵活地适应居民多样化的需求,不失为一条切合我国国情的社区微更新路径。弹性(Resilience)设计在社区微更新中考虑满足动态空间变化需求,在空间资源限制下,要求社区空间在空间和时间上具有复合性,提高空间使用效能,提供包容灵活的社区空间,同时,考虑未来空间的可调整能力,鼓励居民对空间的自我调适和再造[3]。本文将在调研信息分析总结的基础上,以期总结微更新实践中的弹性设计策略,希望为老旧社区微更新提供可参考的设计依据和建议。

1 微更新实践调研

上海作为近年来国内最早推动微更新实践的城市之一,涌现出一批具有代表性的探索。这些微更新实践项目数量多、质量高、类型丰富,对于完善居民生活所需、改善社区品质、优化消极剩余空间的使用、提升土地效率等具有积极意义,但也存在设计预设的目标与实际使用状况存在偏差、错位等不匹配现象[4]。笔者在对上海部分微更新实践展开调研的基础上,选取三个具有一定代表性的案例对其进行用后评估。

1.1 永嘉路口袋广场

项目位于中心城区,周边老旧住宅密度高、排布紧凑,生活氛围浓郁,公共空间以街道为主,政府将基地中原有两排旧式里弄拆除后释放出约700 m2的场地,具有空间利用价值和社区活动潜力(图1)。

图1 口袋广场更新前后

口袋广场三面由住宅包围,沿街宽18 m,深40 m。设有四面敞廊及端部的咖啡馆,敞廊的材料和色彩亲近而活泼,结构精致而富有趣味,围合出的内部矩形广场空间刻意留白,为不同活动提供通用、包容、可变的场地,成为人们驻足休息、交谈交往的日常活动广场[5]。

广场开阔的布局方式与周边狭窄的街道、逼仄的旧里形成对比,场地尺度宜人、阳光充足,尽端的咖啡馆价格亲民,商业餐饮的加入对活跃场地空间带来积极影响。敞廊、中央广场、咖啡馆都得到了良好使用,舒适、精致的口袋广场,吸引着不同年龄段的人群在场地中开展活动,赋予内容丰富的社区生活气息与归属感。居民遛狗聊天、闲坐休憩,儿童在旱喷泉场地中玩耍游戏,年轻人在敞廊中喝咖啡、拍摄,周末集市及各类文化、音乐表演活动也有了开展的场地,促进了社区日常交往(图2)。

图2 口袋广场使用状况

1.2 昌五小区围墙改造

项目位于20 世纪90 年代的多层高密度生活片区,物质环境条件相对单一,几乎没有完整的社区公共空间,老龄化人口和大量动迁居民对小区的发展带来了影响和挑战。在2018 年的拆违整治中,小区沿街商铺被拆除,围墙与小区边缘围合出长约350 m、深度1~8 m 不等的线性零碎空地和消极界面(图3)。

图3 围墙改造前后

围墙的微更新改造,不仅是对小区围墙分隔城市空间和社区的物质性再思考,也是试图利用边角空地创造公共活动空间的积极探索。设计将园林理念融入改造,利用围墙的曲折和透绿设计,回应了围墙两侧的小区环境和社会功能,将原本包裹在围墙内的消极边角绿地空间开放给街道和片区,塑造了独特的城市景观[6]。

小区围墙场地呈线性展开,美化了社区立面,形成了一系列活动、休憩场地,在一定程度上弥补了生活片区内公共空间不足的问题。场地使用人群主要为中老年人,很少有年轻人活动,活动内容较单一。院落空间宽大但可达性不高,廊道设计和长条型线性座椅对空间限制较大,使用率较低,仅有少量居民在人行道或小区出入口处的座椅歇脚、闲聊。由于缺乏面对面的座椅,中老年人自带活动桌椅在狭窄的廊道内聚集打牌、聊天。设计师在前期调研时关注到居民的活动行为,但在具体设计时更偏向设计概念的表达和空间趣味,无意中淡化了居民的需求,带来了空间使用的遗憾(图4)。

图4 围墙改造使用状况

1.3 宁苑小区自行车库屋顶

项目位于20 世纪80 年代的典型老旧小区内部,居民活动空间紧缺。场地空间为长28 m、宽11 m 的自行车库屋顶,与周边地面高差0.9 m,原有单一的绿池休憩空间衰败消极,中心亭屋檐较小无法遮阳避雨,场地对居民的吸引力较弱,无法满足居民的日常活动需求(图5)。

图5 自行车库屋顶更新前后

设计拆除了原本散落的消极绿池,保证了场地空间的完整度,同时,设置无障碍坡道加强与地面联系,并增加睦邻亭、儿童游乐设施、座椅、绿植等设施,复合面向不同年龄层居民的多种公共活动,成为社区活跃的活动场地。

自行车库屋顶场地开阔平整,便于进行各类活动,成为小区中受欢迎的活跃场地。场地使用人群中儿童和中老年人居多,儿童围绕可移动的座椅小品进行追逐游戏,无障碍坡道也成为儿童的嬉戏点;等候的家长产生交谈行为;中老年人在小型睦邻点中闲聊、下棋并引发驻足围观。由于周边居民楼居民担忧夜晚灯光和活动噪音,场地未设置照明,傍晚天渐黑时,居民陆续离开,缺少居民饭后活动的条件,无法充分利用夜晚时间使用场地(图6)。

图6 自行车库屋顶使用状况

2 调研对比分析

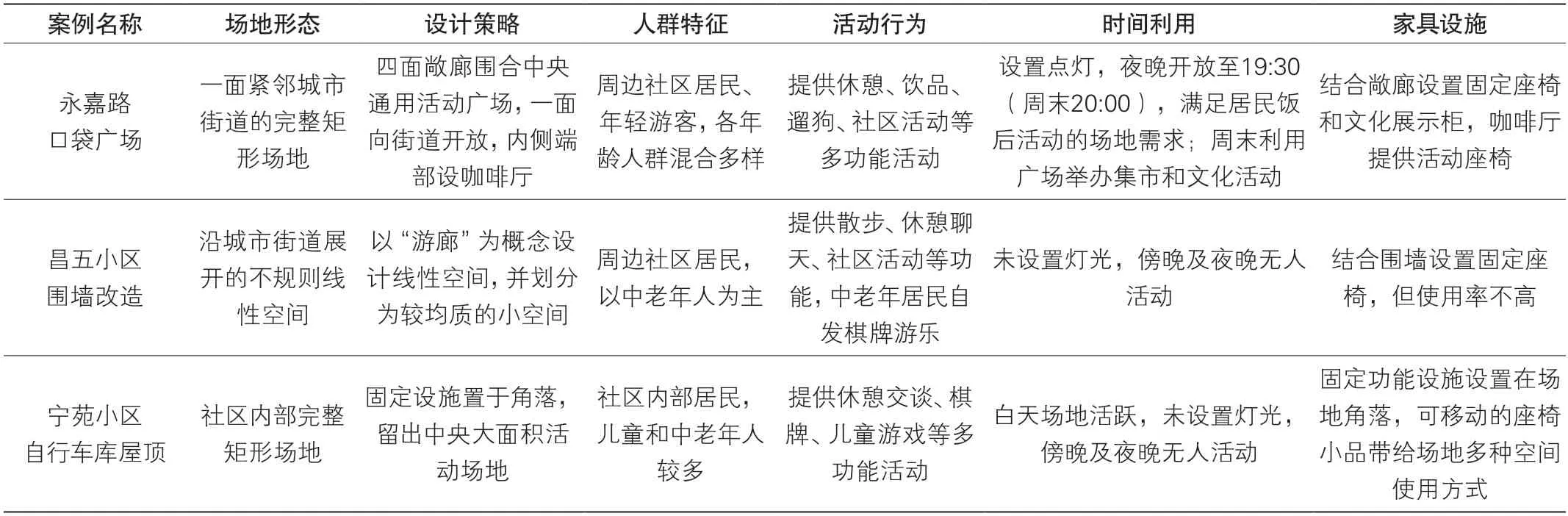

梳理分析三个实践项目的活动内容和使用情况,结合居民实际使用需求和感受,可以获取直观的使用反馈。整合调研信息,基于使用后评价,将三者的场地形态、设计策略、人群特征、活动行为、时间利用、家具设施等调研信息进行横向对比,探索微更新设计中的弹性因素如何影响空间使用(表1)。

表1 三个案例对比分析表

在空间形态方面,口袋广场和自行车库屋顶两个案例,其开放的大空间适宜动、静不同活动需求,通用的完整空间向城市和社区开放,应对了社区活动空间不足的问题,使用者可根据使用需求占用不同规模的场地,进行日常和个性化活动,空间利用率高;围墙改造案例中,其路径蜿蜒多变富有趣味,但线性游廊空间对于公共活动而言过于狭小,墙体分割限定的院落空间可达性弱,日常使用和空间变化可能性不足(图7)。

图7 三个案例活动分析图(工作日16:00)

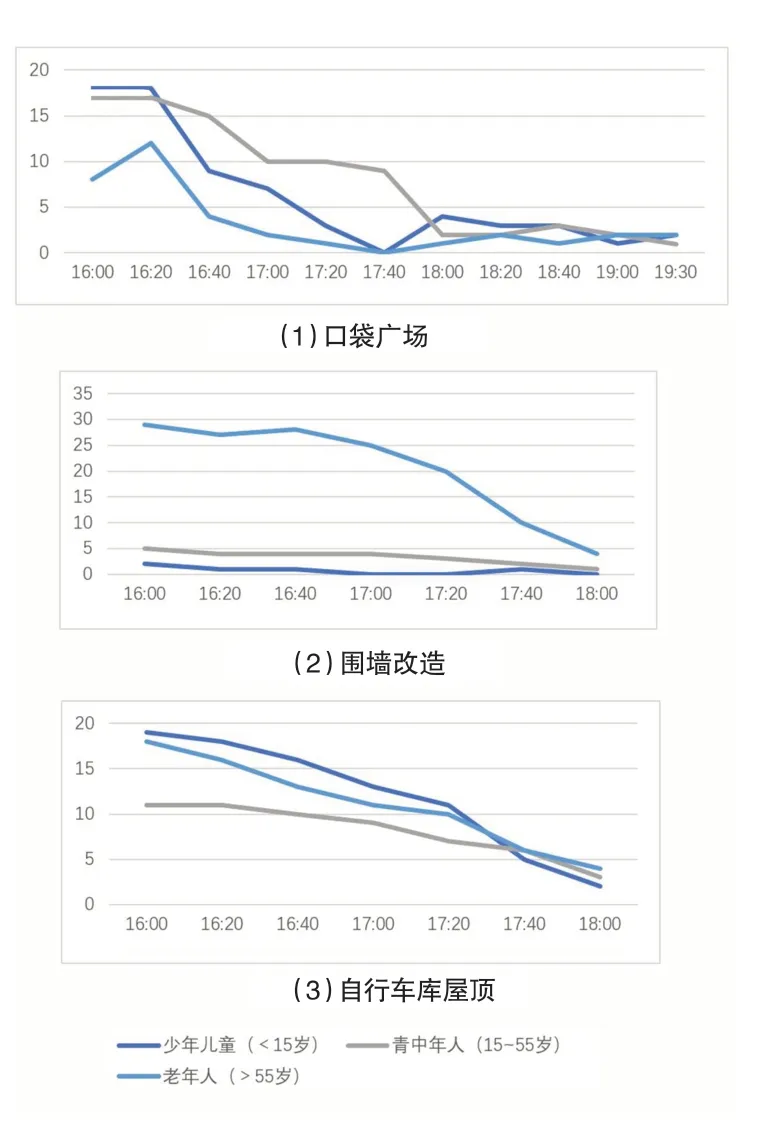

在使用人群方面,口袋广场使用人群最为混合,场地使用方式也丰富多样,各人群在活动的观看与被观看中形成了社会关系的连结,场地成为活跃、舒适的社区公共场所;围墙改造使用人群以中老年居民为主,但设计中未重视该人群的活动愿望,带来实际使用的错位;自行车库屋顶使用人群相对均衡,满足不同使用者的活动需求(图8)。

图8 三个案例使用人群构成及时间变化分析图

在时间方面,延长照明满足居民夜晚活动的需求,带给使用者更多的活动可能。口袋广场端部设置咖啡馆,吸引人们穿越广场产生购买、坐下饮用的行为,延长了使用者的停留时间,场地中小功率点射灯,满足夜晚日常使用要求;围墙改造和自行车库屋顶未设置照明,夜间居民使用率较低。

在设施家具方面,小尺度的设施家具是社区公共空间使用的着眼点。在口袋广场和自行车库屋顶中,固定设施和家具设置在场地外围,保证了空间完整度,灵活满足居民基本活动需求,可移动的设施则带来丰富的空间变化,便于组织各类社区活动;围墙改造虽设置坐凳,但是使用率较低,居民往往自带家具。

3 微更新弹性设计策略

老旧社区微更新具有复杂性和特殊性,它不同于普通工程项目,虽然规模和尺度微小,但其背后的工作繁多,使用效果仍有不确定性[7]。弹性设计基于老旧社区空间资源有限的条件,研究小微空间的集约化和高效化策略,是社区空间更新的现实需求。基于前述调研分析,社区微更新的弹性设计可以归结为以下几个方面。

3.1 空间形态弹性

(1)模糊空间边界。使用弹性的空间限定方法,如:铺地、植物、材料色彩、软性隔断、空间形态变化等,可塑的空间边界方便实现各空间之间的相互“借力”,以应对受限的资源条件,并获取更紧密的空间联系。

(2)采用通用的空间形态布局。减少小空间分隔和具体空间定义,通用的空间更灵活多变,具有包容性,能适应社区日常使用、节庆活动的不同功能,在实际使用中可按需做相应空间调整。

(3)组合覆顶空间和开放活动空间。控制两者的面积比例和空间组合关系,对应社区的具体活动空间缺口,符合使用者行为和活动需求,也满足不同季节天气条件下使用的环境要求,提高使用频次,提升社区空间的公共性和日常性。

3.2 功能混合弹性

(1)功能属性混合。首先,梳理社区问题,完善配套功能,解决物质层面更新需求;其次,尽可能满足更多社区活动需求,考虑空间的集约化与高效化,在有限的社区空间中组合多样功能,成为功能混合、使用高效的活跃社区公共空间,避免功能单一、消极被动的空间设计。另外,特色功能可以成为场地的“催化剂”,支撑空间使用,带来活力。

(2)使用人群混合。设计需理清、整合不同使用者和利益方的各异需求和行为偏好,有重点地实现精准配置,满足多类人群共同使用场地,促进各类人群交流。交往的公共空间塑造有利于社区活力的激发以及社区归属感的培育,使社区空间成为适老、适儿,同时吸引年轻人的社区公共空间,推动社区健康发展。

3.3 时间复合弹性

(1)鼓励多时段的空间利用。设计时综合考虑管理模式,采用合理的灯光设计,在不影响周边居民的前提下,适当延长社区空间在夜晚的使用时间,满足使用者夜晚活动需求。

(2)分时错时使用。针对各使用人群的活跃时间和特殊需求时间,如白天中老年人较活跃,傍晚、夜晚各类人群均较活跃的使用特点,以及四点半课堂、社区食堂等特定时间段的功能需求,社区空间可实行分时错时使用,成为各时段都有使用人群的活动场所。

(3)开展周末节日活动。考虑周末和节日引入健康文化活动和庆典活动,塑造特色的社区活动场所和社区触媒空间,展现社区特色和在地文化,并建立人与社区的连结,提升居民归属感。

3.4 设施组合弹性

(1)多功能设施家具。在空间资源有限的条件下,以多功能设施家具替代功能单一的设施家具,在节省空间的同时满足使用者多种需求,带来复合的空间体验。同时,近人尺度的社区设施家具与使用者日常使用关系密切,多功能设施家具设计利于塑造有特色的、富有趣味的社区公共空间。

(2)活动式设施家具。常用的固定设施可设置在场地一侧或外围,中部为活动式家具,不影响完整的空间使用和空间可变能力。通过可变家具的组合满足使用者进行不同类型、不同规模的日常活动需求,使空间更具活动包容性。

3.5 设计调整潜力

(1)预留空间调整的可能性。社区微更新是循序渐进的持续更新,需要重视使用者的评价和反馈。当使用需求和意见发生变化时,空间设计应具有再优化和调整的潜力,为使用者的行为和活动预留可能性,使环境与行为相互支撑匹配,使设计更具适应性。

(2)社区空间与使用者相互驱动。弹性设计需将空间使用的主动权交给使用者,鼓励使用者对空间的自发使用和主动塑造,社区空间与使用者的相互驱动利于社区共识和社区氛围的培育,促进使用者持续更新改善社区生活环境的意识,形成正向循环。

4 结语

老旧社区微更新应当避免机械化的设计方法,规避设计的过分干预,自然地融入居民日常生活。同时,弹性设计并不是“无为”设计[8],而需要设计师把握设计的“度”,通过详实的调研,加强与居民的沟通,关注居民的社区视角,使用弹性的设计思维解决社区问题,为未来进行设计修正以及居民对空间的自发使用和主动塑造预留可能,实现社区公共空间的可持续发展。