广州市新型冠状病毒Delta 变异毒株感染患者与野生株感染患者的临床特征对比分析

游乐卿 沈爱萍 胡中伟 詹远京 雷鸣

广州医科大学附属市八医院1消化内科,2感染科,3肾内科(广州 510060)

2019 年底因新型冠状病毒(severe acute respiratory syndrome coronavirus 2,SARS-COV-2,以下简称新冠病毒)感染引发的新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情在全球多个国家和地区蔓延流行,对全球公共健康造成极大威胁[1]。随着COVID-19 在全世界的持续大流行,SARS-COV-2已经发生了多种变异,逐渐形成多种传播能力增强、致病性强的变异病毒[2-3]。Delta 新冠病毒变异株(原称B.1.167.2)2020 年10 月首次在印度被发现,并且迅速成为印度乃至全球的主要流行毒株,受到全世界高度关注[4-5]。近期,广州地区也出现较多该病毒株感染的患者,这是国内首次因Delta新冠病毒变异株引起的疫情,目前关于Delta 变异株临床特点及与SARSCOV-2 野生毒株差异的研究较少。因此,本研究旨在对新冠病毒Delta 变异株感染者及野生株感染者的临床、实验室检查及影像学特点进行分析,以提高对Delta 毒株的认识,为更好地诊治提供参考依据。

1 对象与方法

1.1 研究对象回顾性选取2021 年5 月21 日至2021年6月14日期间,在我院嘉禾院区经高通量全基因组测序属B.1.617.2毒株感染COVID-19确诊患者145 例的临床资料,此组患者定义为变异株组。同 时 收 集2020 年1 月20 日 至2020 年2 月10 日 期间,在我院收治COVID-19 确诊患者278 例的临床资料,此组患者定义为野生株组。相关病例的收集充分保障患者隐私。本研究获广州医科大学附属市八医院伦理委员会的批准,所有患者知情同意。

1.2 纳入排除标准按照国家卫生健康委员会发布的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第八版)》的确诊标准[6]。所有患者均由广州市疾病预防控制中心确诊新型冠状病毒核酸阳性,广东省疾病预防控制中心确定病毒株基因测序。按临床分析分为轻型、普通型、重型、危重型。排除标准:(1)不能完整收集临床资料的患者;(2)拒绝进入本研究的患者。

1.3 研究方法和指标通过院内电子病例系统采集患者信息,汇总于电子表格,收集的信息包括:(1)人口统计学数据(包括性别、年龄);(2)流行病学资料(包括记录患者的接触病例时间、入院时间、发病时间、转重症时间);(3)既往病史(包括糖尿病、高血压、心血管、肝肾疾病等);(4)临床症状(包括发热、呼吸道症状及其他临床症状);(5)实验室检查,包括血白细胞计数(WBC)、淋巴细胞计数(LYM)、中性粒细胞计数(NEU)、血小板(PLT)、谷丙转氨酶(ALT)、谷草转氨酶(AST)、总胆红素(TBIL)、白蛋白(ALB)、肌酐(Cr)、乳酸脱氢酶(LDH)、肌酸激酶(CK)、血浆凝血酶原(PT)、D-二聚体、C 反应蛋白(CRP)、血清淀粉样蛋白(SSA);(6)胸部CT 影像资料。

1.4 统计学方法采用SPSS 17.0软件,计数资料以例(%)表示,两组比较采用χ2检验或Fisher 确切概率法,有序变量采用非参数检验,对正态或近似正态分布的计量资料,以()表示,组间比较采用独立样本t检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 变异株患者与野生株患者一般资料比较变异株患者145 例,其中男58 例(40%),女87 例(60%),性别构成与野生株患者差异无统计学意义(P>0.05)。对不同年龄段患者构成分析发现,两组人群普遍易感,各个年龄段均有发病,变异株组0~19 岁患者的人数要明显多于野生株组(P<0.05)。发病年龄高峰集中在20~59 岁人群,20~59 岁年龄段的野生株组患者要明显多于变异株患者(P<0.05)。在合并1 种以上基础疾病方面,两组患者差异不显著(P>0.05)。在病例分型方面,野生株组中的普通型患者要明显多于变异株组(P<0.05)。而在重型及危重型患者占比方面,两组差异无统计学意义(P>0.05)。在从发病到转重症时间方面,变异株组要明显短于野生株组(P<0.05)。变异株患者中,重症及危重症患者组的年龄要明显大于轻型及普通型组,差异有统计学意义[(73.15 ± 10.25)vs.(44.13 ± 22.41),t=-4.612,P<0.001]。变异株组中重症及危重症患者在基础疾病人数方面也明显多于轻型及普通型组,差异有统计学意义[7(53.8%)vs.28(21.2%),χ2=5.216,P=0.020]。见表1。

表1 变异株和野生株患者一般资料比较Tab.1 Comparison of clinical date of patients with variant group and ordinary group 例(%)

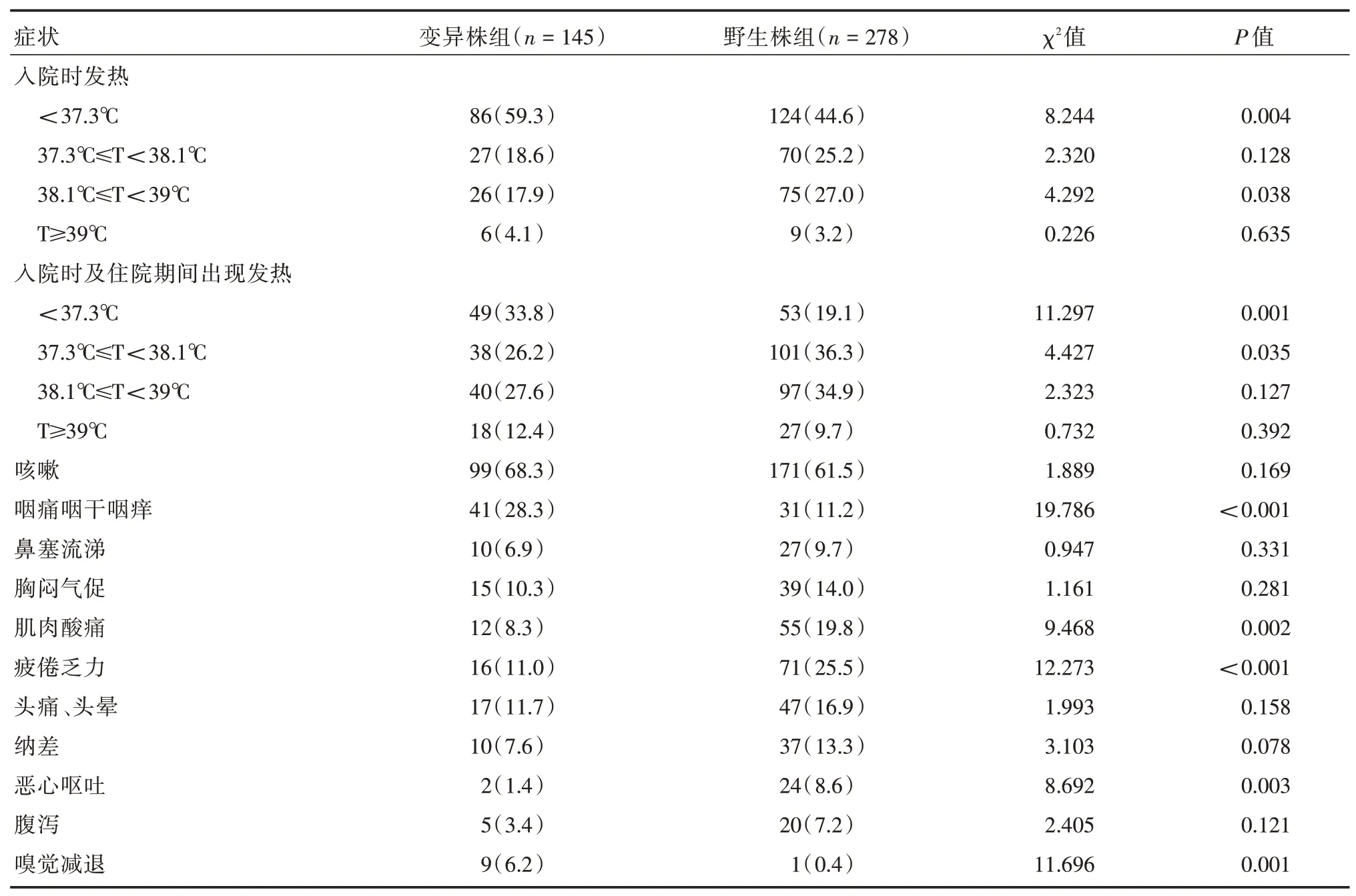

2.2 两组患者的临床症状比较两组患者中,最常见的临床表现为发热、上呼吸道感染症状,还有少部分患者伴有消化道症状。在入院时发热的患者中,变异株组为59 例(40.7%),野生株组为154 例(55.4%),两组之间差异无统计学意义(P>0.05)。在各热型方面,在中热患者方面,野生株患者要多于变异株患者(P<0.05)。在对入院时及住院期间出现发热的人数统计中,在无发热及低热患者方面,野生株患者明显多于变异株患者(均P<0.05),在中高热患者方面,两组患者无明显差异(P>0.05)。在高热患者占发热人数比例方面,变异株组(18.8%)大于野生组(12.0%),但差异无统计学意义(P>0.05)。在伴随症状中,变异株组的咽痛咽干咽痒、嗅觉减退人数要明显多于野生株组(均P<0.05)。见表2。

表2 两组患者临床症状比较Tab.2 Comparison of symptoms of patients with variant group and ordinary group 例(%)

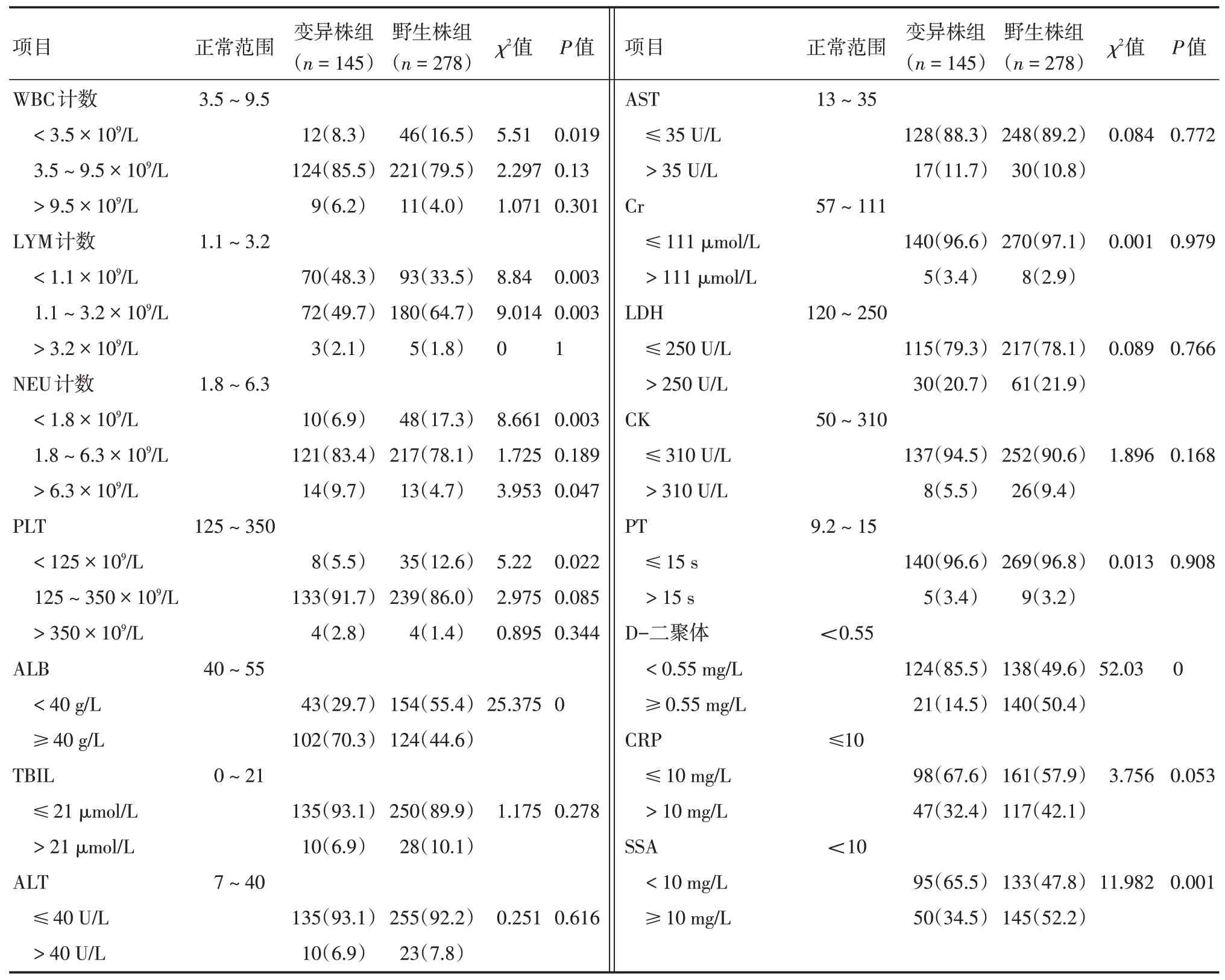

2.3 实验室检查在入院患者的实验室检查中,血常规指标中,野生株组WBC 下降人数、NEU 下降人数、PLT 下降的患者均较变异株组更多(均P<0.05);而LYM 下降人数中,变异株组更多(P<0.05)。血生化指标中,ALB 下降人数,野生株组多于变异株组(P<0.05)。在TBIL、ALT、AST、Cr、CK异常人数方面,两组患者差异无统计学意义(P>0.05)。在凝血指标中,野生株组的D-二聚体异常人数多于变异株组(P<0.05)。炎症指标方面,野生株组的SSA 异常人数多于变异株组(P<0.05)。见表3。

表3 变异株组患者与野生株组患者实验室指标比较Tab.3 Comparison of laboratory tests of patients with variant group and ordinary group 例(%)

2.4 影像学检查所有患者入院均行CT检查,变异株患者胸部CT 检查见肺炎表现有108 例(74.5%);野生株患者胸部CT 检查见肺炎表现有251 例(90.3%)。在首次出现CT 阳性表现的患者中,部分患者肺内可见多种影像表现同时存在,变异株组中102 例(94.4%)患者表现为斑片状磨玻璃密度影,12例(11.1%)患者出现肺实变,72例(72.2%)患者出现肺间质性改变(如小叶内间质增厚及胸膜下间质增厚),但这些影像学表现在两组患者中差异无统计学意义(均P>0.05)。见表4。

表4 两组患者肺内病灶的影像特点对比Tab.4 Comparison of CT findings of pulmonary lessions with variant group and ordinary group 例(%)

3 讨论

本研究发现,两组患者均以20~59 岁发病人群占比最多,各个年龄段均有发病,但变异株组0~19 岁的发病人群要明显多于野生株组,考虑此次疫情是以局部的社区感染与传播特点相关。在病例的分型方面,两组在重型及危重型患者占比方面无明显差异,变异株组的重症率要远低于早期武汉新冠疫情的31.7%以及去年国内多中心研究的16%[7-8]。年龄及合并基础疾病多仍然是变异株组患者进展成重症的高危因素,这与既往的野生株患者的研究结果相似[9-10]。虽然Delta 变异株组的重症率未见明显升高,但本研究发现从启动到发展成重症的时间明显缩短,提示变异株组病情进展的速度要大于野生株组。

在临床症状分布中,变异株患者仍以发热及咳嗽为主要的临床表现,其次为咽部不适、疲乏、肌肉酸痛、嗅觉减退等,与野生株组既往研究结果类似[11],但又略有区别,咽部不适、嗅觉减退患者的比例变异株组要多于野生株组。最新研究[12]显示Delta 变异病毒载量要明显高于野生株患者,病毒通过血管紧张素Ⅱ(ACE2)进入靶细胞,鼻咽部亦有ACE-Ⅱ表达[13],因此考虑变异株组咽部不适发生率高与鼻咽部病毒载量高相关。通过对入院时及入院后发热患者的热型分析发现,两组患者在入院时的各热型方面无明显差异,住院期间出现发热的人数野生组更多,但以低热为主,在高热人数占比方面,变异株组(18.8%)大于野生株组(12.0%),但重症率未见明显升高,与高热并不能成为重症患者的独立预警因素相符[14-15],但对于持续高热的患者仍应保持高度警惕。

实验室检查中,变异株组淋巴细胞偏低人数达到48.3%,高于野生株的33.5%。淋巴细胞由淋巴器官产生,是机体免疫应答功能的重要细胞成分、免疫反应的核心,新冠病毒感染可激活先天性和适应性免疫反应,淋巴细胞是参与病毒免疫清除的适应性免疫细胞[16],多篇临床特征分析[17-18]均显示新冠患者的淋巴细胞下降,新冠病毒感染可引起免疫抑制及免疫消耗,变异株组患者淋巴细胞下降人数更多,提示变异株组患者可能对免疫系统有更强的破坏性。在生化指标中,总胆红素、转氨酶、乳酸脱氢酶,两组患者差异不显著,但在低白蛋白人数方面,野生株组占比更多,考虑与野生株患者发热人数较多引起消耗有关。COVID-19患者中炎症反应是其主要病理过程,常见的炎症指标为CRP、SSA,两者结合常用在病毒感染的诊断。本研究发现,在SSA、CRP 升高人数方面,变异株组并没有高于野生株组。既往研究[19-20]显示重症COVID-19 患者SAA 和CRP 显著高于非重症患者,提示SAA 和CRP 升高预示更严重的炎症反应,因此认为变异株感染患者并不会出现更严重的炎症反应。

Delta变异株感染患者的影像学特点为:(1)渗出性改变,包括磨玻璃影(94.4%)、实变影(11.1%)。磨玻璃影为病变肺组织透亮度降低,呈云雾状斑片影,是病毒侵犯肺泡上皮,病理基础是炎症细胞和渗出液导致肺泡间隔增厚、肺泡萎陷及局部毛细血管血容量增加,肺泡腔被部分填充。此时患者症状多较轻,处于病程早期,当出现局部实变影时,提示渗出增多、融合,表明病程发展处于进展期。(2)间质性改变(72.2%),表现为间质间隔增厚,包括小叶内间隔增厚,胸膜下间质增厚、条索灶,常提示间质内渗出、细胞浸润或纤维化。胸腔积液较少见,未见淋巴结肿大。变异株组患者的影像学特点与野生株组差别不大,与之前报道的新冠病毒基本一致[21]。

综上所述,Delta 新冠病毒变异株感染者各个年龄段均有发病,患者临床分型仍以普通型为主,重症率较野生株感染患者未见明显升高,但病情进展的速度要大于野生株组。发热、咳嗽仍是主要的临床表现,但嗅味觉减退、咽部不适发生率增高。可合并多个系统和器官的异常,但与野生株差别不大,淋巴细胞下降人数更多,需引起更多的关注。CT 影像表现两组患者差别不大,入院时常规行胸部CT 检查对病程的分期有指导意义。本研究局限之处在于:(1)本研究纳入的变异毒株患者例数较少,且为单中心研究,缺乏多中心的数据;(2)研究指标主要为入院时的数据,未能提供各项指标的动态变化过程。有待于今后的工作中进行多中心大样本研究,并记录各项指标的动态变化,进一步探讨Delta 变异株患者全程临床表现特征。