颅内动脉瘤介入栓塞术围术期脑血管痉挛的观察与护理

王晶

摘要:目的:分析颅内动脉瘤介入栓塞术围术期脑血管痉挛特点,总结护理经验。方法:2015年1月~2017年7月,医院共采用介入栓塞术治疗颅内动脉瘤106例。结果:24例对象发生围术期脑血管痉挛,48h内发生11例,48~7日12例。有脑血管痉挛者水电解质紊乱、不良事件合计发生率低于无脑血管痉挛者,差异有统计学意义(P<0.05)。结论:颅内动脉瘤介入栓塞术围术期脑血管痉挛主要集中在术后1周内,需要重视水电解质紊乱,加强常规、专科护理。

关键词:颅内动脉瘤;介入栓塞术;脑血管痉挛;护理

【中图分类号】R47 【文献标识码】A 【文章编号】2107-2306(2021)14-01

颅内动脉瘤是常见的颅内血管疾病,发病率高达3.6%~6.0%[1]。近年来随着介入技术、介入材料的进步,越来越多的患者选择介入栓塞术治疗,有报道显示其远期存活率更高,在国外基本取代夹闭手术[2]。围术期血管痉挛是颅内动脉介入治疗患者常见病理表现,主要与炎症、缺氧缺血等原因所致血管损伤有关,是患者预后不佳的主要原因之一,加强管理非常必要。2015年1月~2017年7月,医院共采用介入栓塞术治疗颅内动脉瘤106例,现报道如下。

1资料及方法

1.1 一般资料

2015年1月~2017年7月,医院共采用介入栓塞术治疗颅内动脉瘤106例,其中男70例、女36例,年龄(56.1±8.6)岁。血管瘤位置:前循环94例(前交通50例、后交通14例),后循环12例。单发101例,多发5例。动脉瘤直径1~11mm,平均(5.6±1.5)mm。Hunt-Hess分级:Ⅰ级35例、Ⅱ级40例、Ⅲ级26例、Ⅳ级5例。纳入标准:①临床资料完整;②初次手术;③未破裂动脉瘤;③无手术禁忌症。

1.2 方法

1.2.1 常规护理

(1)病情监护:主要为病情管理、监护,卧床休息,ICU内监护,特别注意以下工作:①密切观察生命体征,意识、瞳孔、生理反射等,神经功能缺损、局灶性定位体征,如偏瘫、偏身感觉障碍、颅内压上升表现,如呕吐、头痛,排除水电解质紊乱等其他原因所致症状表现,肌张力减退也有一定的意义。对于存在意识障碍的对象,瞳孔观察是重点,每日都例行观察瞳孔。

(2)生活管理:①主要包括体位转换、床单元清洁、皮肤管理、口腔护理、大小便护理、营养支持护理、穿戴抗血栓弹力袜等。②加强心理护理,避免情绪激动,抬高床头,进行体位的调整,以预防应激性、体位性颅内压变化。

1.2.2 转科护理

(1)引流护理:64例腰大池引流,其余对象均进行脑室外引流。①需要密切观察引流液的变化,记录脑脊液的色、质、量,遵医嘱采样送检;②妥善固定管,做好标记,加强巡视,及时处理折叠、受压等异常问题;③控制引流量的,根据病情控制速度,一般而言每小时引流量6~12ml,每日150~320ml,若出现症状,则需要遵医嘱调整,检测颅内压水平据此进行调整;④做好无菌管理,预防感染[3]。

(2)亚低温管理:76例患者进行了亚低温治疗,治疗期间,加强皮肤的管理,治疗每次不超过1h,预防皮肤冻伤,预设降温设备的温度,采用耳外红外温度计监测脑温,将其控制在33℃-35℃,结束后逐渐复温,速度控制在0.1℃/h,对于配合颈部大动脉处外敷冰袋者,采用高配比乙醇+生理盐水冰袋,做好冰袋的更换,对症处理肌颤,遵医嘱给予妙纳等药物。

(3)3H治疗管理:86例联合3H疗法,治疗期间密切检测患者的动态动脉血压,将其维持在110/80mmHg,预防体位性低血压,深静脉置管检测血容量,严格的无菌管理,采样监测患者的红细胞压积、血粘度、血气指标,记录出入量,维持平衡。

(4)用药管理:所有对象都使用了尼莫地平等抗血管痉挛药物,采用输液泵输注,做好输液泵的参数控制,及时处理仪器设备故障,输液时,避光,维持输液通畅,检测患者的血压、心率变化,预防输液外渗等并发症,及时处理静脉炎。

1.3 观察指标

脑血管痉挛发生情况,所有对象住院期间不良事件发生情况。

1.4 统计学处理

采用SPSS20.0软件进行统计学计算,脑血管痉挛、不同时间段的不良事件发生情况采用率表示,发生脑血管痉挛对象以及未发生对象的不良事件发生情况采用卡方检验,以P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

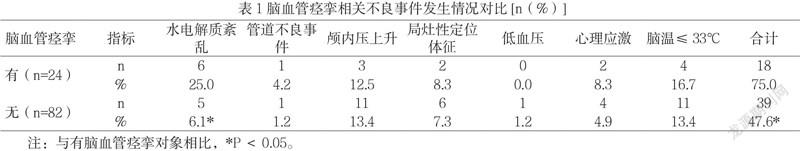

24例对象发生围术期脑血管痉挛,均发生在术后,发生时间术后第1-8日均有发生,其中48h11例,48~7日12例,第8日1例。有脑血管痉挛者水电解质紊乱、不良事件合计发生率低于无脑血管痉挛者,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

3 讨论

本组对象脑血管痉挛发生率约为22.6%,处于较高水平,这可能与跨时间段较长,早期的手术、护理管理技术不够成熟有关。围术期血管痉挛主要见于术后早期1周内特别是48h,血管痉挛的发生与血管损伤关系密切,现代医学也证实血管痉挛对象的血管损伤标志物明显更高,而导致血管损伤的影响因素较多,如体温、应激水平、血管灌注情况,亚低温、使用抗痉挛药物、抗缺氧缺血药物等都是预防痉挛的主要方法,在护理过程中除做好治疗护理外,还需要通过心理护理、体位管理、体位管理等方法维持正常稳定的颅内压力、血流动力学状态,加强病情监护,及早发现处理脑血管痉挛,降低血管痉挛的危害。

小结:颅内动脉瘤介入栓塞术围术期脑血管痉挛主要集中在术后1周内,需要重视水电解质紊乱,加强常规、专科护理。

参考文献:

[1]黄英文.颅内动脉瘤血管内介入治疗的临床研究[J].深圳中西医结合杂志,2014,24(3):17-18.

[2]士文,方兴根,徐善水,等.颅内破裂动脉瘤介入与显微开颅夹闭治疗效果的meta分析[J].皖南醫学院学报,2014,33(6):504-507.

[3]李宏斌.颅内动脉瘤夹闭术后脑血管痉挛的观察与护理[J].实用临床护理学电子杂志,2017,2(35):68,78.