河南省城市宜居性时空演变与影响因素研究

王锐杰, 张杜鹃, 杜文霞

山西师范大学地理科学学院, 山西 临汾 041000

目前,快速发展的经济,为中国城市化发展及建设提供了有利的物质基础,城镇化进程迅猛发展,但也逐渐暴露出了一些亟需解决的问题,如城市的土地、环境、资源难以承受,交通拥堵、住房短缺、房价飞涨、生态恶化等,这都对人们的居住环境和生存状态造成深远的影响[1].因此,适用、高效、健康、便利、生态的人居空间就显得更为重要,对城市宜居性的建设也日益引起人们的重视.

宜居城市建设最早出现在西方发达国家,其思想首先是由古希腊时代的柏拉图在其《理想国》的著作中首次提出的理想城市的概念.但是直到如今国外对城市宜居性的概念仍缺乏统一的标准.埃文斯(P·Evans)认为城市宜居性的重点是生存可持续和生态可持续两方面,生存就是有不错的居住环境,能方便的去上班,有一定的收入能满足自身健康的生活需要,但是在生存的时候必须注重生态的可持续,更不能降低生活环境质量,更不能破坏生态环境质量[2].哈尔韦格(D·Hahweg)从自身的角度出发认为:宜居城市应当重视共享,从而使居民可以便捷的出行,比如步行、开车、骑车或乘坐公共交通工具,能够过上健康舒适的生活[3].博格(TimothyD.Berg)发起了宜居城市运动,他认为城市拥有具备满足居民工作、居住、购物等综合功能的人性化道路和街区就可实现宜居[4].

国内对居住环境评价的研究开始于1990年,晚于国外对宜居城市的研究.吴良镛教授最早对宜居城市理论进行研究,他于1993年提出建立“人居环境科学”.并于2001年出版了《人居环境科学导论》,系统介绍了人居环境科学兴起、发展与主要理论方法,标志着人居环境科学理论体系的形成[5].张文忠通过大量研究,认为宜居城市建设应坚持4个原则,即社会和谐、环境宜人、生活舒适、城市安全;应包含5大理念,即城市可持续发展、以人为主、注重生态环境的保护、尊重历史文化与遗迹、重视创新与包容;应重视5大体系的建设,即健康发展的城市经济环境、优美的生态环境、安全的城市环境、便捷的公共服务环境、和谐的社会环境[6].任致远认为宜居城市就是“易居、逸居、康居、安居”,也就是人人有其居,还能住得好,住得舒适方便,住得安全[7].

河南省地处沿海开放地区向中西部地区的过渡地带,是中国经济由东启西的中间地带.随着城市化的快速发展,河南省的城市也相应出现一系列不适宜人类居住的问题.为了进一步认识并解决这些问题,本文以河南省的18个地市市辖区为研究对象,利用宏观数据对城市宜居性进行评价,探讨其时空演变规律,并从中分析影响因素,从而推动河南省城市宜居性整体水平的提高.

1 数据来源与评价方法

1.1 数据来源

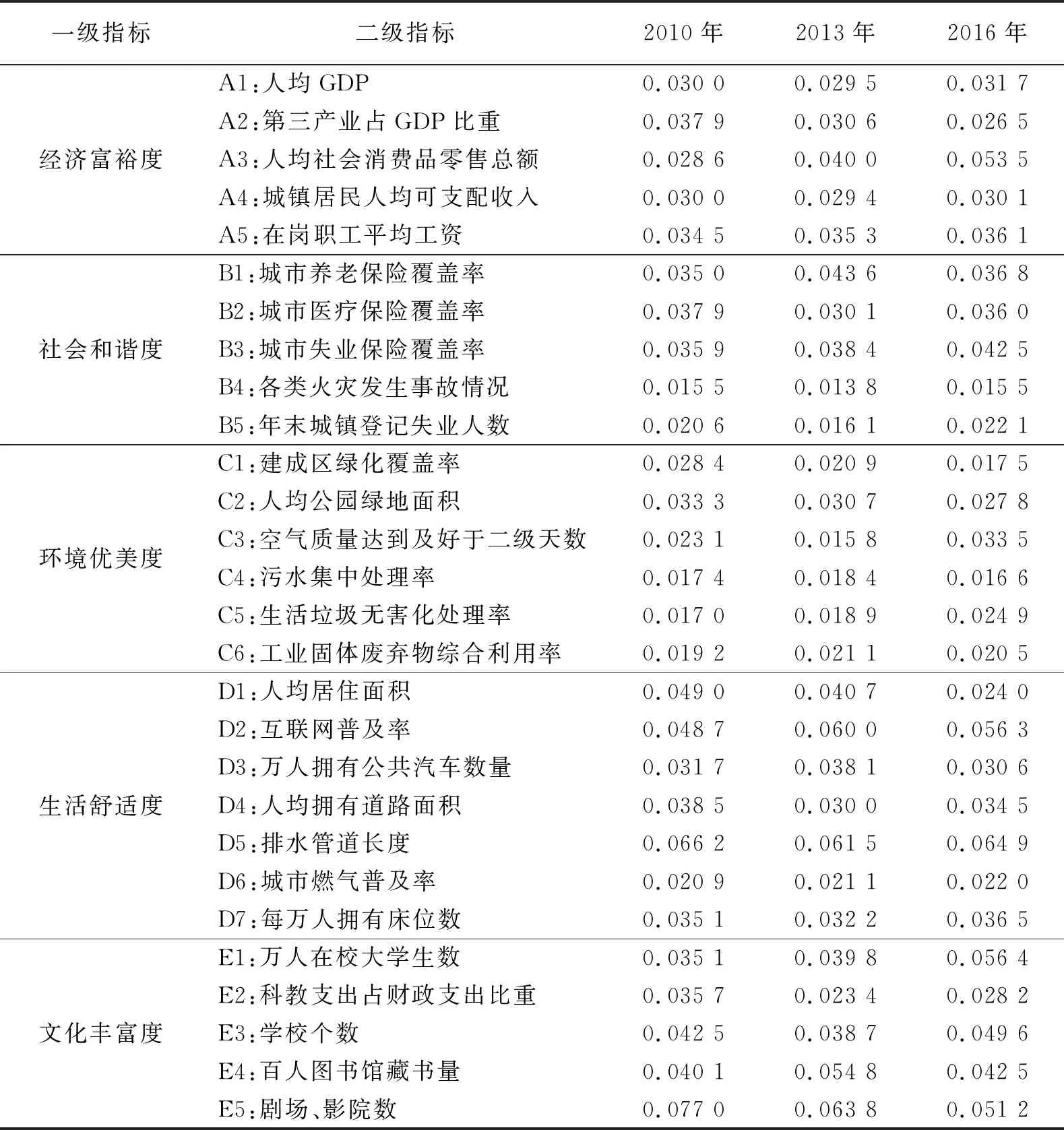

本文以2007年国家出台的《宜居城市科学评价标准》为主要依据,并借鉴了国内外学者的研究成果,从经济、社会、环境、生活、文化5个方面构建了河南省城市宜居性评价指标体系.评价指标由5个一级指标,28个二级指标组成(表1).本文的数据来源于2010年、2013年、2016年 《河南省统计年鉴》《中国城市统计年鉴》《中国城市建设统计年鉴》和各城市《环境状况公报》,同时参考相关省市统计公报和相关部门网站.

1.2 评价方法

1.2.1 变异系数法

权重的确定包括主观和客观两种赋值方法.通过借鉴相关的研究成果,本文采用了客观赋值法,即首先对数据进行标准化处理,再通过变异系数法赋予权重[8],具体结果如表1所示.具体的步骤如下:

表1 河南省城市宜居性各项指标权重

(1)标准化处理

(2)求变异系数

(3)求权重

其中,Wi为权重,CVi是第i项指标的变异系数.

1.2.2 TOPSIS法

本文采用由Hwang和Yoon于1981年提出的理想解法,即TOPSIS法.TOPSIS 方法的原理就是通过测度各市指标评价值向量与评价的理想解和负理想解的相对距离为评价对象排序[9].具体步骤如下:

(1)根据权重和标准化数据得到加权规范化矩阵:

Tij=Wi*Yij(i=1,2,...18,j=1,2,...28,Wi为第j个指标的权重)

(2)确定理想解T+和负理想解T-:

(3)计算各评价单元与理想解和负理想解的距离:

(4)计算各评价单元与理想和负理想的距离:

按照ECi值的大小进行排序,值越大,说明宜居性水平越高.

2 河南省城市宜居性的时空演变特征分析

2.1 城市宜居水平的时间演变特征分析

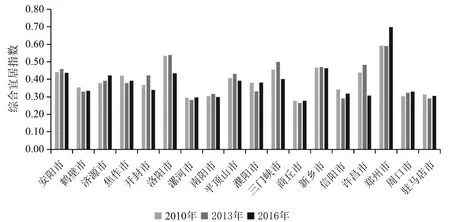

通过计算可以得到2010年、2013年、2016年3个时间节点上的城市宜居性指数(图1).整体来看,河南省城市宜居性处于中等水平,但城市间的差异在呈扩大趋势.2010年城市宜居水平最高的是郑州,最低的是商丘,两者之间相差0.314 3;2016年城市宜居水平最高的依然是郑州,最低的依然是商丘,两者之间的差距扩大到了0.428 1.各个市的城市宜居指数在近10年来呈现出波动变化的状态,主要包括4种类型,即持续提高型,如济源市、周口市;先降低后升高型,如驻马店市、濮阳市;先升高后降低型,如开封市、安阳市、平顶山市等;最后是稳定型,如商丘市、漯河市、新乡市等.可以发现在近10年来,河南省没有出现城市宜居水平呈直线下降的城市,说明各个市的宜居水平没有出现持续恶化的现象.

图1 河南省城市宜居性指数柱状图

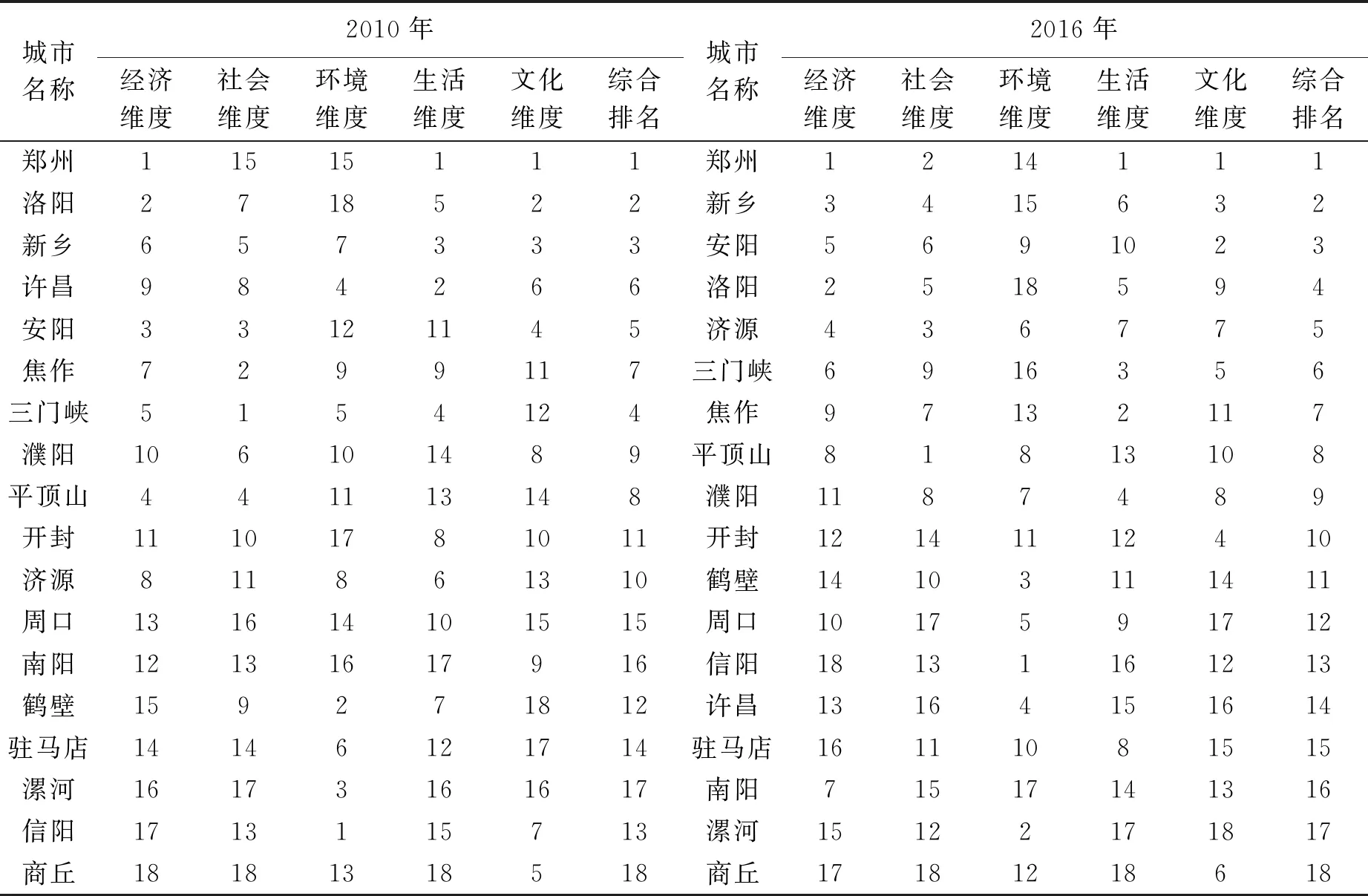

从18个城市2010年和2016年宜居性各单项指标及综合排名(表2)可以看出,各宜居要素的排名情况与综合排名有所差异,各个城市在不同维度内各具优势,且随着时间的推移各个城市的优劣势又变化各异.2010年综合排名最靠前的城市有郑州市、洛阳市、新乡市、三门峡市和安阳市,虽然郑州的经济、生活、文化维度均排名第一,但其社会和环境维度却排名靠后;洛阳在经济、文化维度排名第二,生活维度排名第五,社会维度排名第七,环境维度排名十八;新乡在生活、文化维度内排名第三,在经济、社会和环境维度排名也比较靠前;三门峡在经济、社会、生活、环境维度排名均靠前,只有在文化维度内排名十二位;安阳在经济、社会和文化维度排名均靠前,在环境和生活维度排名居中.

表2 2010年、2016年河南省宜居性各单项指标及综合指标排名

到了2016年综合排名最前列的城市依然是郑州、新乡、安阳、洛阳,济源跻身第五名.在这期间,郑州在经济、生活、文化维度内依然排名第一,值得一提的是其社会维度排名有了很大的提高,排名第二,但其环境状况仍然没有好转,排名仍靠后;新乡在经济维度排名也有提高,但其环境状况却急剧下降,排名倒数,告诫我们在大力发展经济的同时也要兼顾环境质量的提升;安阳在环境、文化维度的排名有了一定的提高,在社会维度的排名又有稍微的下降;洛阳在经济、生活和文化维度的排名基本保持不变,社会和环境维度的排名有稍微的提高;济源在各个维度的排名均有提高.需要注意的是,漯河、信阳的综合排名倒数,但其环境维度的排名却名列前茅,这是因为漯河、信阳属于传统的农业区,对环境破坏较小,经济基础薄弱,城市建设资金有限,基础设施建设欠缺,导致城市宜居水平较低;平顶山的综合排名居中,但其社会维度排名第一,这是因为其比较注重社会保障体系的建设,又有一定的经济基础,使居民参保率较高.

2.2 城市宜居水平的空间演变特征分析

通过计算求得各城市宜居性的综合得分,再应用ArcGIS软件的自然间断点法对河南省2010年、2013年、2016年3年的城市宜居综合指数进行空间可视化表达,将城市宜居水平分为5个等级,即高水平区域、较高水平区域、中等水平区域、较低水平区域和低水平区域.随着城市宜居度由低到高,色彩由浅到深显示,如图2所示.

图2 河南省城市宜居性空间分布格局

2.2.1 城市宜居性综合得分空间演变特征分析

总体上看,河南省城市宜居性空间分布格局演变保持相对稳定,但是各城市之间宜居性差异较大,非均衡性现象凸显,在空间上呈现出“西高东低、北高南低”的空间分布格局,其中以省会郑州为核心的城市宜居水平最高,围绕郑州的外围城市宜居水平次之,形成典型的“中心-外围”结构,说明区域核心城市带动作用强,涓滴效应显著,对提升区域宜居水平起着重要的作用.而东部、南部、东南部的城市由于离区域核心城市较远,再加上自身基础薄弱,吸收核心城市的辐射能力有限,因而宜居水平较低.

从3个时间截面的城市宜居水平空间格局演变来看,18个城市在不同的时间维度里宜居水平有不同程度的波动.首先,省会郑州市在3个年份中一直稳居高水平区域,安阳市、新乡市一直处于较高水平区域,鹤壁市、濮阳市则一直处于中等水平区域,南阳市、驻马店市、周口市则一直处于较低水平区域,商丘市一直处于低水平区域;其次,济源市宜居水平由中等水平上升为较高水平,焦作市宜居水平由较高水平下降为中等水平,平顶山市、开封市宜居水平在较高水平和中等水平间来回浮动,漯河宜居水平在较低水平和低水平区域来回浮动;第三,变动幅度最大的是许昌和信阳,许昌在2010年、2013年间都一直处于较高水平区域,到了2016年则骤降为较低水平区域,这是由于许昌一直是河南省的工业强市,也是中原城市群的核心城市,但近年来由于工业产能过剩,制造业不景气,致使经济发展速度放缓,再加上撤县设区使得许昌市辖区人口猛增,而相应的基础设施与上升的人口需求尚不匹配,导致城市宜居水平骤降;信阳的宜居水平则由中等水平下降为较低水平,虽然信阳在过去的几年进行了积极的产业调整,但其农业占比过大仍然是导致其经济发展缓慢的重要原因,再加上其远离省会城市的辐射范围,境内多山地丘陵,难以进行大规模的工业生产,所以其城市宜居水平一直较低.

2.2.2 城市宜居性单项指标空间特征分析

为了更加详细的了解城市在各个维度内宜居水平的空间分布格局,本文在以上计算出指标权重的基础上分维度进行宜居水平分析,将求得3年的分维度值取平均值,得到单项指标的空间分布图(图3).经济富裕度的空间分布格局基本与城市宜居性综合得分的空间分布格局相一致,以郑州、洛阳为核心,随离核心距离的增加,经济富裕度趋向于降低的趋势,说明经济条件与城市宜居性有很大的关系;社会和谐度的高值区主要位于三门峡、平顶山、安阳,总体也呈现出“北高南低、西高东低”的空间分布格局,而郑州的社会和谐度水平居于中等水平,说明郑州在以后的建设中要注重社会和谐度的建设,从而推动城市宜居性的提升;环境优美度整体呈现出“南高北低”的空间分布格局,这与城市宜居性综合得分的空间分布格局截然相反,说明在城市的建设过程中,我们要坚持以科学发展观为核心,合理处理好经济发展与环境保护的关系,既要绿水青山也要经济好又快发展;生活舒适度整体呈现出大部分地区处于中等水平以上,只有南阳、信阳、漯河、商丘属于较低水平和低水平,说明河南省在生活舒适度方面整体来说建设的不错;文化丰富度整体呈现出“北高南低”的空间分布格局,而且中等水平以上的城市只有6个,所以河南省在以后宜居城市建设的过程中要重视文化基础设施的建设,满足居民的文化需求.

图3 河南省城市宜居性单项指标空间分布格局

2.2.3 空间相关性分析

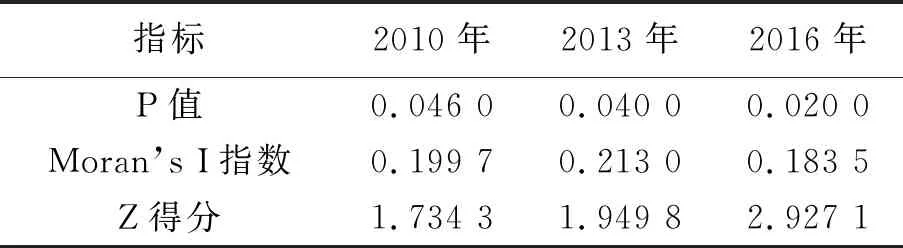

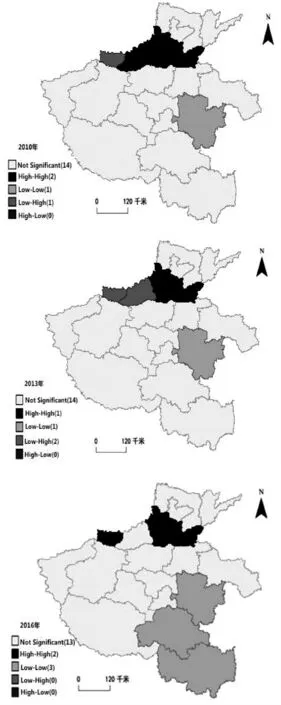

将河南省城市综合宜居水平进行全局空间相关性分析和局部空间相关性分析,计算得出Moran’s I指数(表3)和空间集聚图(图4).结果表明:Moran’s I指数从2010年的0.199 7上升为2013年的0.213 0之后又有稍微下降,2016年降为0.183 5,说明河南省城市宜居性存在正相关性,但总体来看,这种相关性并不是很强.

表3 河南省城市宜居性的全局Moran’s I指数

图4 2010年、2013年、2016年河南省城市宜居性局部空间自相关分析

在空间上,河南省城市宜居性具有显著的空间集聚特征,高值区主要分布在河南省的北部部分地区,低值区主要分布在河南省的南部和东南部部分地区,这与前面城市宜居水平的研究结果相对应.从时间上来看,城市宜居水平的“热点”区域从2010年向新乡市、焦作市集聚,而焦作市在2013年又退出热点区,至2016年新乡市、济源市成为热点区;城市宜居水平的“冷点”区域由2010年仅有周口1市扩大到了2016年周口市、驻马店市、信阳市3市,该区域经济基础薄弱,发展动力不足,文化建设滞后,社会保障度低,是河南省城市宜居度的低水平区域.同时,低高型集聚的城市数量由2010年的1个增加至2013年的2个,到2016年则完全消失,而高低型集聚的城市数量则一直为0.总体来说,河南省城市宜居水平具有明显的高、低值集聚区,在以后的城市建设中要加强城市间的联系,充分发挥核心城市对周边城市的带动作用,加大对南部和东部城市的扶持力度,促进河南省城市宜居水平整体性的提高.

3 城市宜居性的影响因素分析

城市是一个复杂的开放型系统,包括人类、生态、经济、社会、文化等多方面的要素[10],其中经济是城市宜居性建设的支撑,只有有足够的经济实力才能完善地区基础设施的建设,提高人们的生活质量,丰富人们的精神世界,提升生活舒适度.同时城市的建设环境也不同程度的影响着城市宜居性,出行方便,服务设施齐全,社会保障体系完善,居民对这样的生活环境肯定也会满意.根据前面对各个宜居性指标权重的介绍,并结合研究区的实际情况,从各个维度内选取具有代表性的指标,共17个指标作为解释变量,对河南省2010年、2013年、2016年面板数据进行回归分析,探求城市宜居性的影响因素.

3.1 面板数据模型设定

静态的面板数据主要分为:混合模型、固定效应模型、随机效应模型[11].为了确定使用哪个模型进行数据分析,首先需对数据进行F检验及Hausman检验,从而确定适用模型,检验结果如表4所示.

表4 模型设定检验结果

F检验的统计值是5.144 0,且P值<0.01,所以拒绝原假设,不能建立混合模型,应建立固定效应模型;Hausman的统计值为87.448 2,且P值<0.01,所以拒绝原假设,不能建立随机效应模型,应建立固定效应模型.因此,根据以上两次检验,最终决定建立固定效应模型.

3.2 构建模型及结果分析

由于各个指标数据之间的差值较大,为克服存在的异方差现象,故对原始数据取对数,从而将所有数据再进行固定效应模型的整体估计.从模型整体显著性看,F值为44.428 3,相应的P值小于0.01,说明模型整体拟合情况较好;从模型拟合优度看,R2为0.987 5,拟合效果好,调整方差为0.965 4.所以,选取的解释变量对河南省城市宜居性水平有较好的解释力(表5).

表5 固定效应模型的整体计量

根据显著性大小(表6)可知,通过0.05显著性的指标包括:人均GDP、城镇居民人均可支配收入、城镇医疗保险覆盖率、空气质量达到及优于二级天数、生活垃圾无害化处理率、人均居住面积、万人拥有公共汽车数量、人均拥有道路面积、百人图书馆藏书量、剧场影剧院数.

表6 固定效应模型估计结果

从模型的回归系数可以看出,人均GDP、城镇居民人均可支配收入、城镇医疗保险覆盖率、空气质量达到及优于二级天数、生活垃圾无害化处理率、人均居住面积、万人拥有公共汽车数量、人均拥有道路面积、百人图书馆藏书量、剧场影剧院数均与城市宜居指数呈正比关系.其中对城市宜居性影响较大的是城镇居民人均可支配收入、万人拥有公共汽车数量、剧场影剧院数.人均GDP和城镇居民人均可支配收入反映的是城市经济状况和居民的收入水平,城市经济实力越雄厚,居民收入水平越高,越利于城市宜居水平的提升;城镇医疗保险覆盖率反映的是社会保障水平,社会保障程度越高,居民的生活就越有保障,越有利于居民安居乐业;空气质量达到及优于二级天数和生活垃圾处理率反映的是地区的环境状况,优美的环境不仅有利于居民的身心健康,还能把环境优势转化为经济优势,推动区域经济发展,促进城市宜居性的提高;人均居住面积、万人拥有公共汽车数量、人均拥有道路面积反映的是生活舒适程度,人们居住宽敞,出行便捷,就会提升居民的幸福指数;百人图书馆藏书量和剧场影剧院数反映的是地区文化基础设施建设状况,文化对一个城市就像一张名片,也是一个品牌,更是一种软实力,它是一个城市综合实力和灵魂的体现,城市的基础设施越完善,文化越丰富,越利于宜居水平提高.

根据以上的检验结果,设定固定效应模型为

LnIit=α0+α1LnSgdp,it+α2LnCsr,it+α3LnZyl,it+α4LnTs,it+α5LnSh,it+α6LnJz,it

+α7LnQc,it+α8LnDi,it+α9LnBs+α10LnWj,it+Ui+Vit

式中i表示不同地级市,t表示时间,Sgdp表示人均地区生产总值,Csr代表的是城镇居民人均可支配收入,Zyl代表的是城镇医疗保险覆盖率,Ts代表空气质量大于及优于二级的天数,Sh代表的是生活垃圾无害化处理率,Jz代表人均居住面积,Qc代表万人拥有公共汽车数,Dl代表人均拥有道路面积,Bs代表百人图书馆藏书量,WJ代表剧场影剧院数,Ui代表不可观测的地区效应,Vit表示随机误差项,α0表示研究单元共同的截距项,α1、α2、α3、α4、α5、α6、α7、α8、α9、α10分别代表相应指标的回归系数.

4 结论与讨论

(1)整体来看,在2010年~2016年间河南省城市宜居性处于中等水平,但城市间的差异在呈扩大趋势.排名靠前的城市主要是郑州市、洛阳市、新乡市,排名靠后的城市主要是商丘市、漯河市、南阳市,济源的宜居水平一直呈现上升的趋势.

(2)从各单项指标排名来看,各宜居要素的排名情况与综合排名有所差异,各个城市在不同维度内各具优势,且随着时间的推移各个城市的优劣势又变化各异.

(3)从空间来看,河南省城市宜居性空间分布格局演变保持相对稳定,在不同的时间维度宜居水平有不同程度的波动,但是各城市之间宜居性差异较大,非均衡性现象凸显,在空间上呈现出“西高东低、北高南低”的空间分布格局,其中以省会郑州为核心的城市宜居水平最高,围绕郑州的外围城市宜居水平次之,形成典型的“中心-外围”结构.经济富裕度、社会和谐度、生活舒适度、文化丰富度的空间分布格局大致与城市宜居水平空间分布格局相一致,而环境优美度则恰好相反,呈现出“南高北低”的空间分布格局.

(4)从空间相关性来看,河南省城市宜居性存在正相关性,但总体来看,这种相关性并不是很强.且城市宜居性具有显著的空间集聚特征,高值区主要分布在河南省的北部部分地区,低值区主要分布在河南省的南部和东南部部分地区.

(5)通过面板数据分析可以发现,人均GDP、城镇居民人均可支配收入、城镇医疗保险覆盖率、空气质量达到及优于二级天数、生活垃圾无害化处理率、人均居住面积、万人拥有公共汽车数量、人均拥有道路面积、百人图书馆藏书量、剧场影剧院数均与城市宜居指数呈正比关系.其中对城市宜居性影响较大的是城镇居民人均可支配收入、万人拥有公共汽车数量、剧场影剧院数.

本文的研究主要存在以下不足,一是所用的数据都是统计年鉴的客观数据,没有考虑到居民的主观因素;二是分析城市宜居性的影响因素时,没有把自然地理条件和历史因素考虑在内,在今后的研究中应该继续完善.