普通大蓟马对寄主植物及其挥发物的行为反应

李钊阳,韩 云,唐良德,吴建辉*,SHAUKAT Ali

(1. 华南农业大学植物保护学院/广东省生物农药创制与应用重点实验室/广东省农业害虫生物防治工程技术研究中心,广州 510642;2. 中国热带农业科学院环境与植物保护研究所,海口 571101)

普通大蓟马Megalurothripsusitatus(Bagnall)隶属于缨翅目Thysanoptera蓟马科Thripoidae大蓟马属Megalurothrips,该虫广泛分布于世界泛热带地区(Masahisaetal., 1984; Mound and Walker, 1987; Bernardo, 1991; Singhetal., 1995; 韩运发, 1997; Mound and Azidah, 2009; Dialoke, 2013; Iftikharetal., 2016),在我国主要分布在南部各省区(韩运发, 1997; 唐国文等, 2002; 袁成明等, 2008; 郑建武, 2010; 郦卫弟等, 2012; 杨真, 2016)。该虫属杂食性害虫,据不完全统计,寄主植物有9科28种,其中16种为豆科植物(Masahisaetal., 1984)。可在寄主植物的整个生育期进行为害,其危害主要以锉吸寄主植物的生长点、花器等幼嫩组织和器官的汁液,造成叶片皱缩、变小、弯曲或畸形,严重时植株生长缓慢或停止(李荣云等, 2011),偏好取食花器和果实(Chang, 1988),被害后花朵呈凹陷状,荚果出现黑头、黑尾,严重影响作物的产量和品质(范咏梅等, 2013)。

目前,普通大蓟马在华南地区的为害呈逐年上升态势,田间防治主要依赖各种化学农药(韩云等, 2015a)。而蓟马体型小、发育历期短、产卵量大、存活率高、世代重叠严重(邱海燕等, 2014),且其主要在花瓣、花蕊的重叠处为害,隐蔽性强(朱小锋等, 2012),这些特点都加大了防治难度。化学药剂的大量频繁使用导致普通大蓟马对甲维盐、乙基多杀菌素、吡虫啉、啶虫脒和高效氯氰菊酯等多种常用农药产生不同的抗性(唐良德等, 2015a),抗药性的快速产生造成更大剂量和频次的施药,不仅增加农业生产成本,也给环境安全和食品安全带来极大的危害,接连引发“毒豇豆”等食品安全问题,严重制约了华南地区豇豆产业的发展。因此,寻找一种高效无毒、环境友好的绿色防控措施势在必行。

利用化学生态学技术防治害虫是值得探讨的有效防治方法,例如推-拉策略在某些作物系统中的成功应用(Cooketal., 2007)。植物挥发性信息化合物是植物在不同的生长发育时期,由表面或器官内部储存点散发出来的化学物质,在昆虫的寄主选择过程中具有至关重要的作用,已有研究证明蓟马利用寄主植物释放的挥发性物质寻找寄主(Terry, 1997),这是昆虫与植物长期协同进化的结果(Visser, 1998)。寄主挥发物在害虫种群的监测、诱杀等方面具有重要作用,利用寄主植物挥发性信息化合物进行蓟马类害虫的防治已有许多报道,如Teulon等(1993)和Koschier等(2000)研究指出苯甲醛和茴香醛对西花蓟马Frankliniellaoccidentalis具有高效的引诱作用,丁香酚对烟蓟马ThripstabaciLindeman的取食与产卵具驱避作用(Riefler and Koschier, 2009)。并有报道,天敌黄瓜钝绥螨Amblyseiuscucumeris和南方小花蝽OriussimilisZheng可通过烟蓟马为害后寄主释放的挥发性物质来搜寻猎物(Satoshi and Takeshi, 2008)。利用寄主植物挥发物防治蓟马具有良好的开发应用前景,但这项研究仍处于探索起步阶段,利用寄主植物挥发物开展普通大蓟马的防治却鲜有报道。

关于普通大蓟马寄主植物挥发物的研究较少,仅报道了该虫对部分化合物的行为测定(唐良德等, 2015b)。本研究运用嗅觉仪测定普通大蓟马对不同寄主植物、不同生理状态及不同虫害的寄主植物的选择行为,筛选该虫的嗜好寄主及生理状态;利用顶空动态吸附法和溶剂浸取法结合气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)对嗜好寄主挥发性信息化合物的成分进行初步鉴定;并通过嗅觉仪测定普通大蓟马对上述挥发物的行为反应。研究结果将有助于阐明普通大蓟马对寄主植物的选择机制,亦可为今后研发基于化学生态技术的高活性引诱剂或驱避剂提供研究基础。

1 材料与方法

1.1 供试材料

供试虫源:普通大蓟马Megalurothripsusitatus(Bagnall)采于海南省三亚市南滨农场豇豆种植区,带回实验室置于人工培养箱中用新鲜豇豆荚(温度为26±1℃,相对湿度为75%±5%,L ∶D=14 ∶10)进行继代培养,收集羽化1~3日龄雌成虫备用。

供试寄主:在普通大蓟马对寄主植物选择行为的研究中,豇豆花和四季豆花分别采于海南省农业科学院科研基地(110.371885E, 20.016644N)和海南省海口市永庄村(110.260971E, 19.988307N)。在植物挥发性信息化合物的提取与鉴定中,豇豆花采于华南农业大学教学科研实习基地豇豆田(113.361285E, 23.164035N)。

供试试剂:芳樟醇、邻二甲苯、植物醇、棕榈酸、苯甲酸、2-甲基-3-羟基-4-吡喃、棕榈酸甲酯、亚油酸甲酯、棕榈酸乙酯、罗勒烯、β-石竹烯等均购于Sigma公司,纯度均≥98%。

供试仪器:岛津气相色谱-质谱联用仪QP2010 Ultral,HP-5安捷伦毛细管柱(30 m×0.25 mm×0.25 mm)。

1.2 普通大蓟马对寄主植物的选择行为测定

1.2.1“Y”型嗅觉仪测定普通大蓟马对不同寄主植物的选择行为

(1)试验装置:玻璃管“Y”型嗅觉仪的两侧壁长为20 cm,直管长15 cm,内径1.0 cm,两臂间呈75°夹角,将寄主植物置于200 mL的洗气瓶中作为味源,另一洗气瓶中以空置作为空白对照,两个接口处通过Teflon管分别连接味源瓶和对照瓶。进入味源瓶和对照瓶的气流经过活性炭干燥塔过滤杂质和盛放清水的洗气瓶湿润处理后接入小型气泵,由玻璃转子气体流量计控制气泵流速和进入味源的气流速度分别在300 mL/min和150 mL/min。整个过程均在“暗室”中操作。在“暗室”正中央上方悬挂1个40 w的白炽灯,保证光照强度在“Y”型嗅觉仪的两侧臂一致。整个试验在室温26℃,相对湿度为70%~75%的环境下进行,试验时间为虫体较为活跃的8 ∶00~12 ∶00。

(2)测定标准:使用吸虫管将普通大蓟马雌成虫逐头引入“Y”型嗅觉仪的直臂口,当蓟马到达嗅觉仪侧壁2/3处并持续30 s以上时,视此虫对该侧臂一端的物质作出选择。若5 min内未作出选择,则记为无选择。每个处理测试80~100头试虫(作出反应的虫数)。试验过程中为消除管臂的位置效应,每测试5头虫,更换“Y”型嗅觉仪两臂的位置,用60%~90%乙醇溶液清洗“Y”型管,并用吹风机吹干。每测试10头虫更换“Y”型嗅觉仪。每个处理测试完,需要将Teflon管、洗气瓶、“Y”型管浸泡于30%乙醇溶液中进行清洗,并用90%乙醇进行喷洗并自然晾干,以消除不同处理间的气味影响。

1.2.2四臂嗅觉仪普通大蓟马对豇豆花不同状态的行为研究

(1)试验装置:四臂嗅觉仪味源瓶及对照瓶的连接方式同“Y”型嗅觉仪,4个洗气瓶其中一个以空置作为空白对照,其它3个作为味源瓶。早上9点盛开的豇豆花、有蓟马存在且有危害状的虫花,早上9点未开花的花蕾、有危害状的虫蕾作为味源,另一洗气瓶中以空置作为空白对照。4个洗气瓶用Teflon管与流量计、干燥塔、气泵相连。四臂嗅觉仪的外围长11 cm,内围长为8 cm形成的四臂嗅觉仪64 cm2的中央活动区。

(2)测定标准:将普通大蓟马逐头引入中央活动区的中心,观察蓟马的活动情况。以蓟马爬至某臂近末端1/2处,并持续1 min作为蓟马对该臂物质作出选择;在10 min内未离开中央活动区视为未作出选择。每组处理测试200头虫(作出反应的虫数)。为消除几何位置的影响,每测试10头虫更换位置,用乙醇清洗并吹干。每测试20头虫更换嗅觉仪,消除气味影响。每组处理在结束后按照“Y型嗅觉仪试验的处理方式进行清洗晾干处理。

1.3 植物挥发性信息化合物的提取与鉴定

1.3.1顶空动态吸附法提取植物挥发物组分

将新鲜豇豆花置于洗气瓶中,在温度为26℃,湿度为60%的室内条件下进行挥发性物质收集。在洗气瓶一侧用Teflon管依次连接干燥塔、玻璃转子流量计、气泵,在另一侧也用Teflon管连接Tenax-TA挥发性气体采样吸附管、干燥塔。依靠气泵提供的不间断气流推动植物挥发性物质以200 mL/min的流量进入采样吸附管,被吸附管中的吸附剂吸附,吸附6~10 h。在吸附前需要将所用的器具用甲醇、丙酮和乙醇清洗,并在60℃电热鼓风烘箱内烘干,备用。将采集过植物挥发物的Tenax-TA挥发性气体采样吸附管,分别用2 mL正己烷和甲醇洗脱30 min。依次用0.45 μm和0.22 μm的滤膜过滤处理,将溶液存放于棕色安捷伦样品瓶中,用锡箔纸包装存放于-20℃冰箱内。

1.3.2溶液浸取法提取植物挥发物组分

将20 g新鲜花,剪碎置于锥形瓶中,以花重 ∶溶剂为1 g ∶20 mL的比例加入溶剂正己烷或甲醇,用锡箔纸包住整个锥形瓶,再用封口膜密封,置于26℃,160 r/min的摇床上振荡6~8 h。振荡结束后,用0.45 μm滤膜对上述液体进行初滤,再用氮气浓缩至50 mL,从中取2 mL用0.22 μm滤膜过滤,用氮气浓缩至0.5 mL。样品贮存在-20℃的冰箱内。

1.3.3植物挥发性信息化合物的鉴定

在环境温度为22℃,相对湿度为68%的条件下,利用岛津气相色谱-质谱联用仪QP2010 Ultral对1.3.1和1.3.2的样品成分进行初步分析与鉴定,具体条件如下:

(1)色谱条件:进样口温度250℃,采用氦气作为载气,载气流速2 mL/min,在112 Kpa恒压模式,不分流进样。

(2)质谱条件:离子源为EI 70 eV,电压为350 V,接口温度为280℃,扫描电压范围为50~550 m/Z。

(3)升温程序:起始温度为40℃,3℃/min升至80℃,再以5℃/min升温至260℃保持5 min。每次取样1 μL手动进样。

1.4 普通大蓟马对挥发性信息化合物的行为反应

豇豆花不同生理期与不同为害程度的挥发物粗提物制备方法同1.3。

“Y”型嗅觉仪的行为测定方法同1.2。

用正己烷、丙酮为溶剂配制化合物的待测液。参照陈友玲等(2010)和练国栋等(2007)的制备方法制备诱芯,先在面积为(S=4 cm2)的滤纸上分别加入0.2 mL待测液和溶剂试剂,诱芯和空白诱芯即已做成。待溶剂挥发完后,所有液体供试试剂用溶剂稀释成10-2、10-4和10-6体积比浓度(v/v),固体试剂配制成0.1 μg/mL、10 μg/mL 和1 000 μg/mL,溶液现配现用。

1.5 数据处理与分析

运用SPASS 17.0进行统计分析,在行为测定试验中,采用卡方检验χ2对信息化合物和空白对照诱集的虫数进行差异显著性分析。采用单因素方差分析对四臂嗅觉仪测定结果分析,并运用LSD和Duncan法进行显著性差异分析。计算化学标准品气味源对试虫的引诱率,公式如下:

引诱率(%)=选择化学标准品气味源的虫数/试虫总数×100

2 结果与分析

2.1 普通大蓟马对寄主植物的选择行为研究

2.1.1普通大蓟马对不同寄主植物的选择行为研究

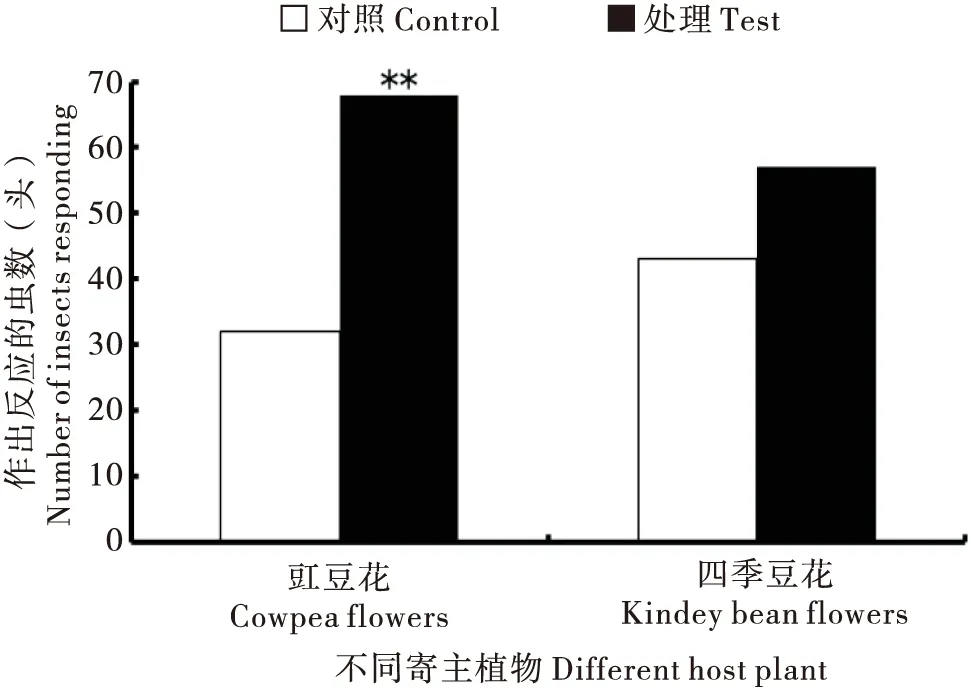

在普通大蓟马对两种寄主植物的选择行为研究中,豇豆花对普通大蓟马表现出极强的引诱效果。豇豆花对普通大蓟马的引诱效果与对照相比达到极显著水平,四季豆花对普通大蓟马的引诱效果未达到显著水平。总体可知,豇豆花的引诱率高于四季豆花,且引诱效果更好(图1和表1)。

2.1.2普通大蓟马对豇豆花不同状态的选择行为研究

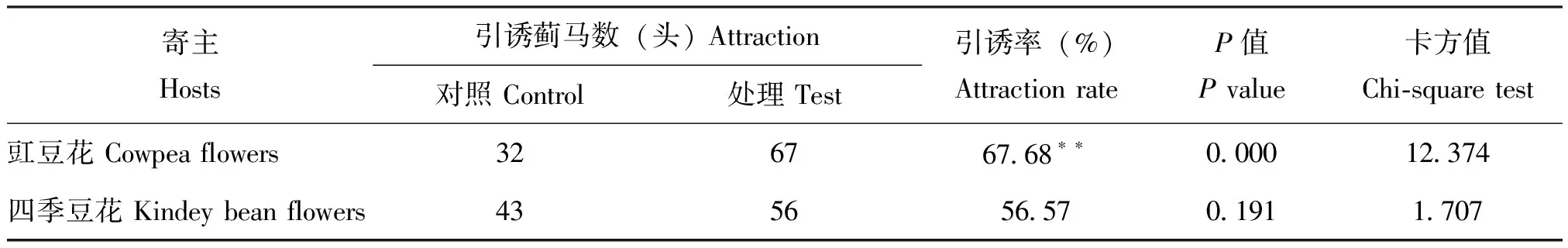

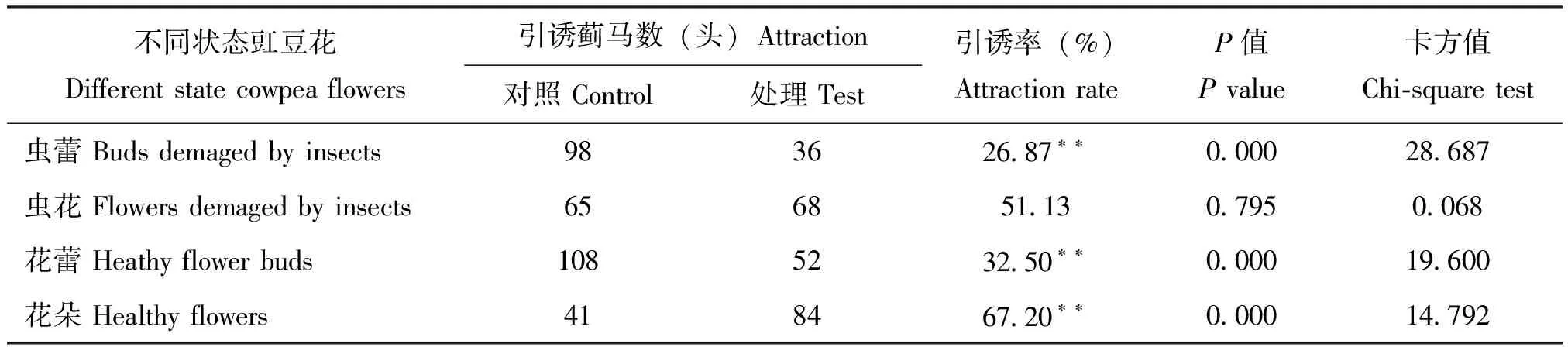

在普通大蓟马对4种不同状态豇豆花的行为选择研究中,普通大蓟马对不同生理期与不同危害程度豇豆花的选择性存在显著差异。虫蕾、虫花对普通大蓟马具有极显著的驱避作用,豇豆花对普通大蓟马具有极显著的引诱作用,花蕾对普通大蓟马的选择行为没有影响(图2和表2)。

图1 普通大蓟马对不同寄主的选择行为Fig.1 Megalurothrips usitatus (Bagnall)’s choice behavior for different hosts图注:卡方检验确定差异显著性分析,“**”表示作出反应的虫数在处理与对照间存在极显著差异(P<0.01)。下同。Note: Chi square test determine the significance of the difference, “**” indicated that there were extremely significant differences (P<0.01) between the test and the control. The same below.

表1 普通大蓟马对不同寄主的趋向性反应

图2 不同状态豇豆花对普通大蓟马选择行为的影响Fig.2 Effect of different state cowpea flowers on the selection behavior of Megalurothrips usitatus (Bagnall)

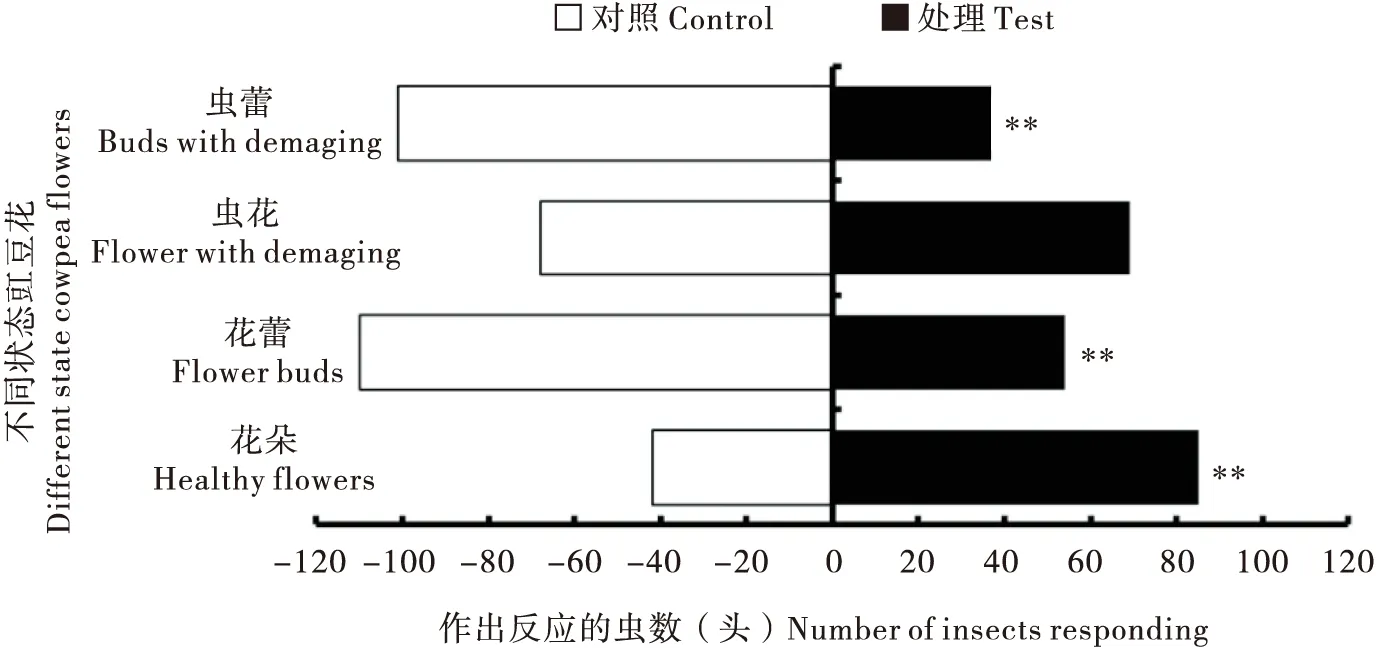

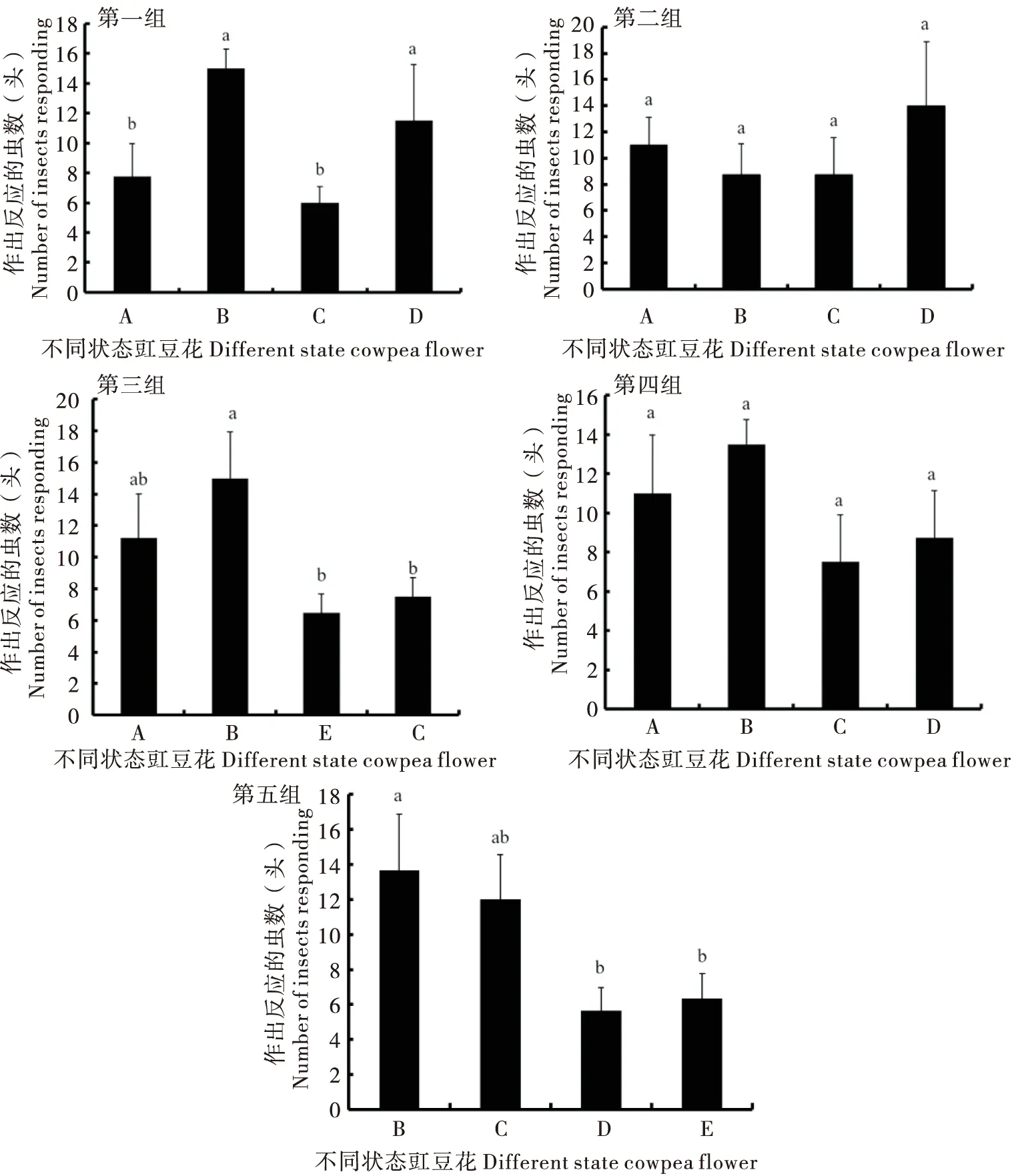

在普通大蓟马对5组不同状态豇豆花的行为选择研究中,从作出反应的虫数来看:第一组:普通大蓟马对花和花蕾作出选择的虫数要显著多于空白对照和虫蕾,且前两者间与后两者间均无显著差异;第二组:普通大蓟马对不同诱源侧臂间作出选择的虫数均无显著性差别;第三组:普通大蓟马对花的选择虫数要显著高于虫花、虫蕾,而其它诱源间无显著性差异;第四组:普通大蓟马对不同诱源侧臂间作出的选择均无显著性差异;第五组:普通大蓟马对花的正趋性要显著高于虫花和虫蕾;而其它处理间均无显著性差异(图3)。

表2 普通大蓟马对不同状态豇豆花的趋向性反应

图3 不同状态豇豆花对普通大蓟马的行为作用Fig.3 Behavioral effects of different state cowpea flowers on Megalurothrips usitatus (Bagnall)注:A,对照;B,健康花;C,虫害花蕾;D,健康花蕾;E,虫害花。不同的小写字母表示不同状态豇豆花对普通大蓟马的吸引存在显著差异(P<0.05)。Note: A, Control; B, Healthy cowpea flowers; C, Buds with demaging; D, flowers buds; E, flowers with demaging. Different small letters indicate that there are significant differences to attraction of different state cowpea flowers on Megalurothrips usitatus (P<0.05).

2.2 植物挥发性信息化合物的提取与鉴定

2.2.1顶空动态吸附法提取植物挥发物组分分析

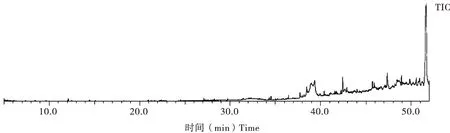

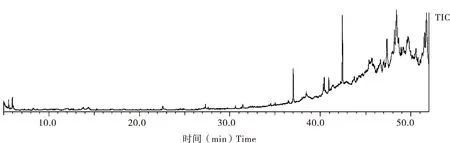

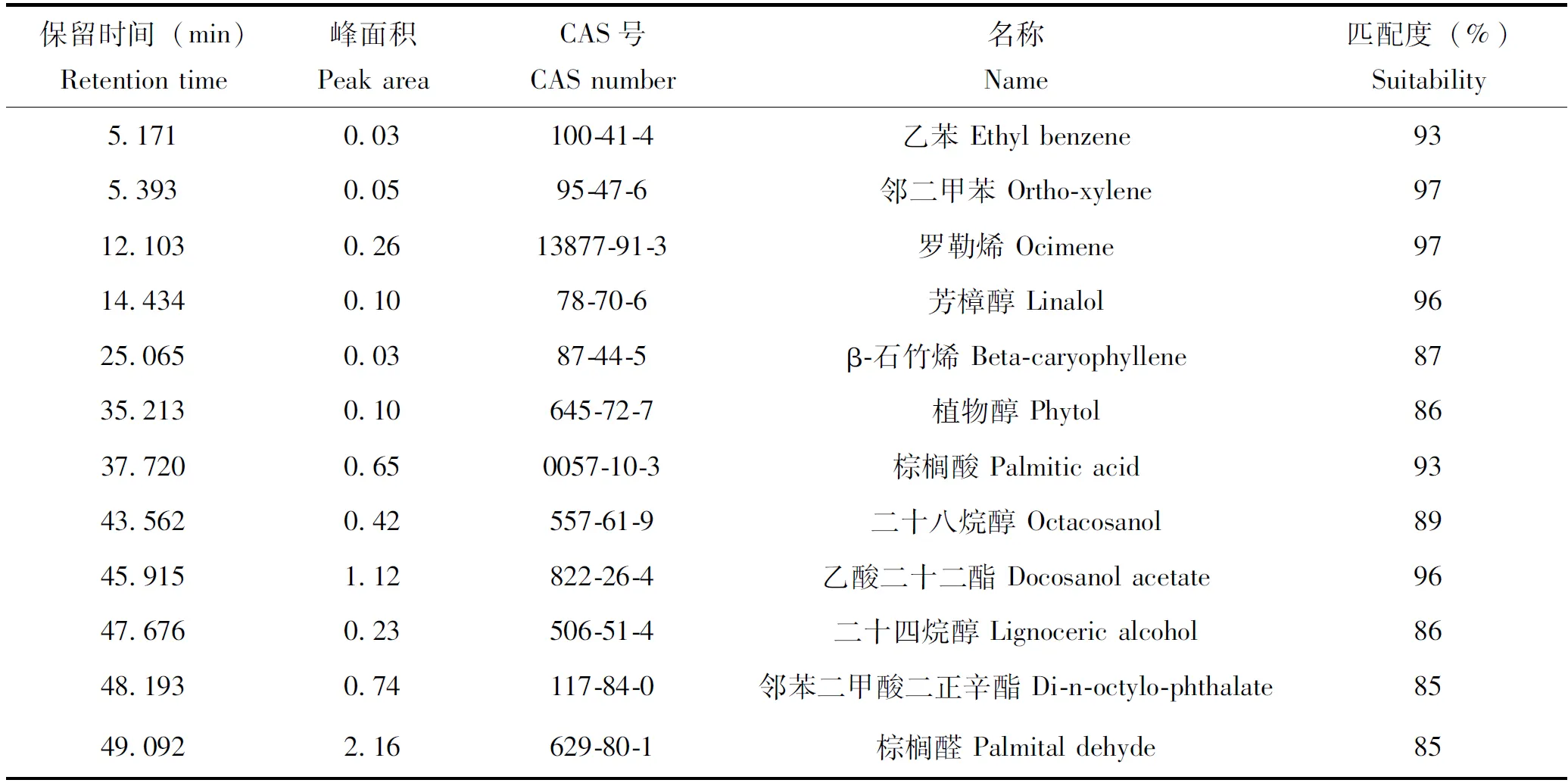

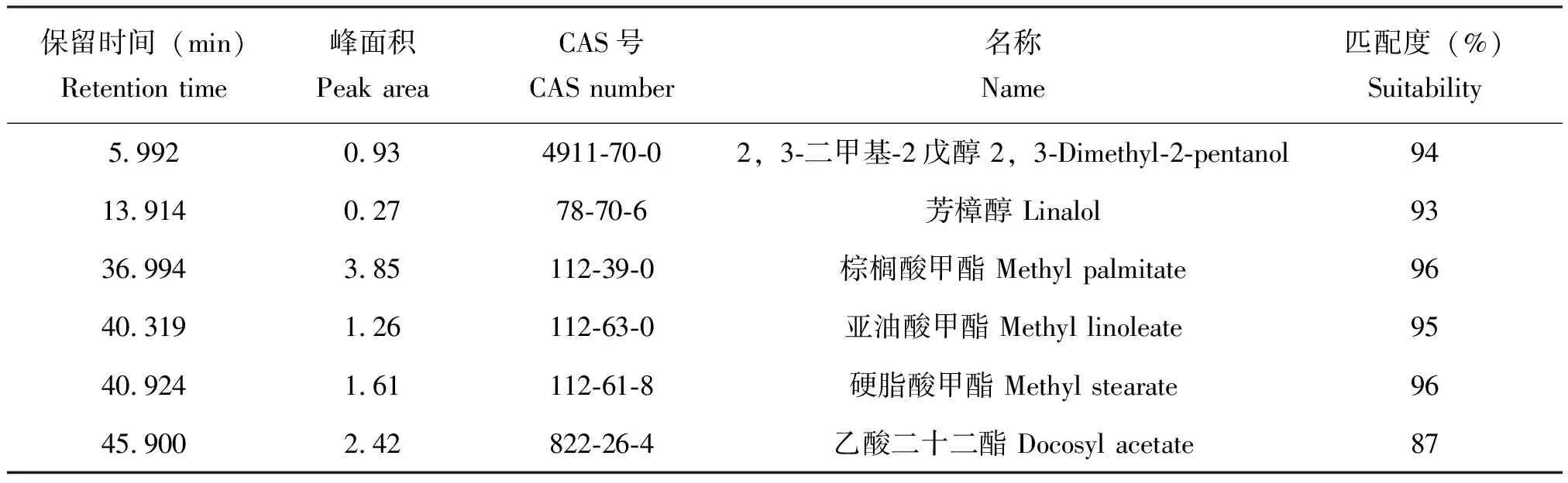

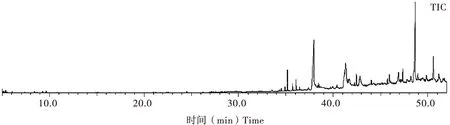

运用顶空动态吸附法收集植物挥发物,并分别以正己烷和甲醇作为溶剂洗脱,洗脱剂不同分离得到的物质也存在差异。根据相似相溶原理,正己烷提取的物质多为非极性和弱极性的物质,甲醇提取的多为强极性物质。从两个总离子质谱图来看,运用正己烷洗脱所得的物质分离效果较好,得到的物质种类较多(图4~图5),主要包括醇类、酯类、醛类、酸类和芳香族类。以甲醇为溶剂时提取分离得到的物质种类较少,主要为酯类(表3~表4)。

图4 正己烷洗脱顶空吸附挥发物所得总离子质谱图Fig.4 Total ion mass spectrum obtained by eluting volatile matter from headspace with n-hexane

图5 甲醇洗脱顶空吸附挥发物所得总离子质谱图Fig.5 Total ion mass spectrum obtained by methanol elution of headspace adsorbed volatiles

表3 正己烷洗脱顶空吸附挥发性物质主要化学成分鉴定结果

表4 甲醇洗脱顶空吸附挥发性物质主要化学成分鉴定结果

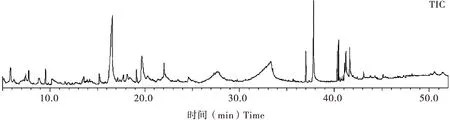

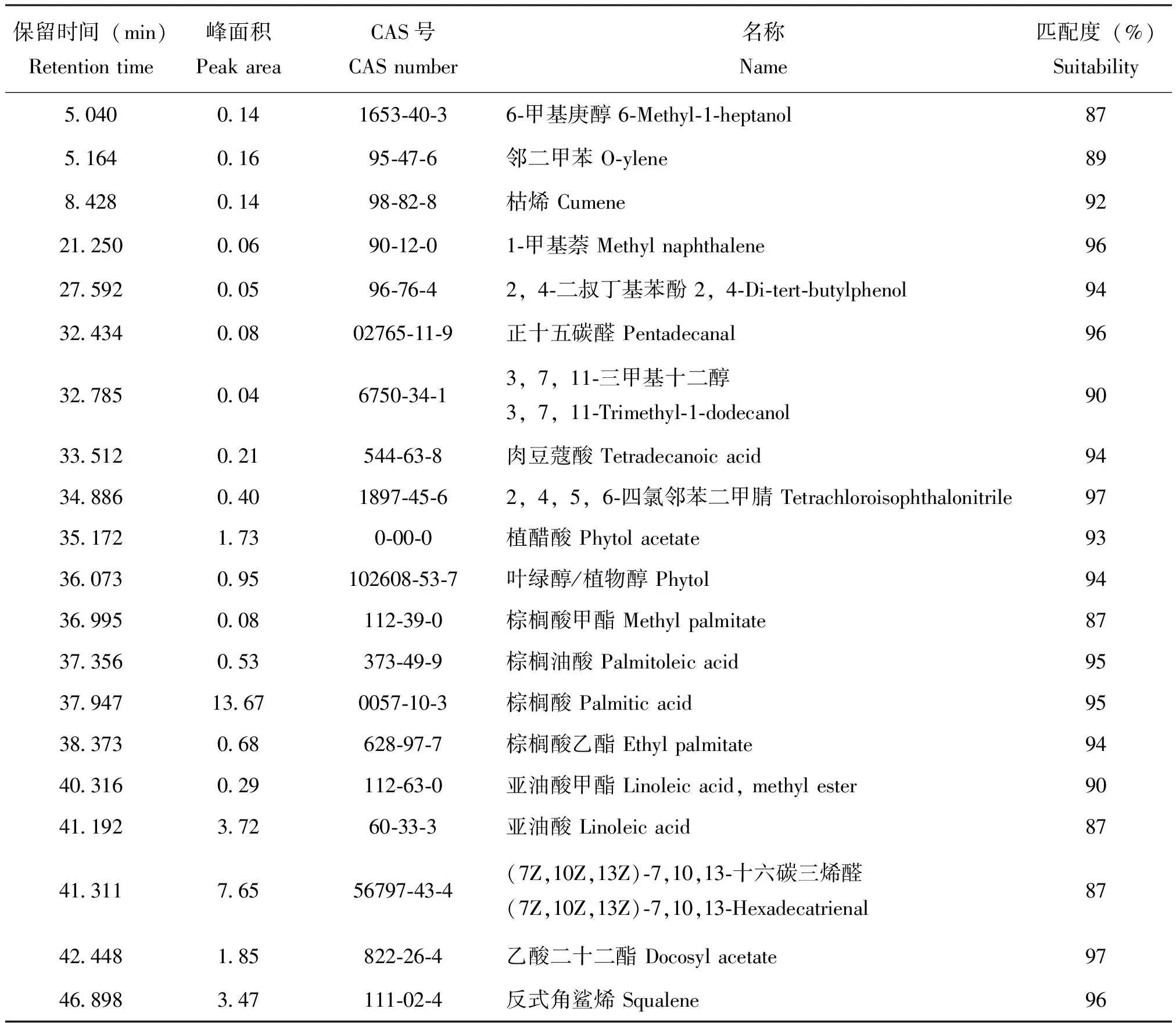

2.2.2溶剂浸取法提取植物挥发物组分分析

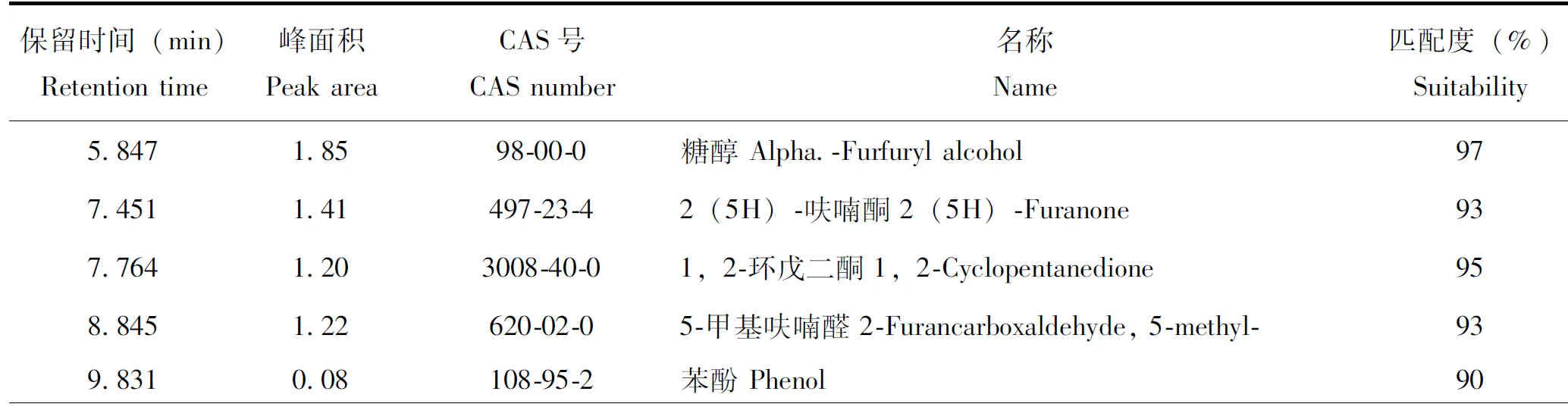

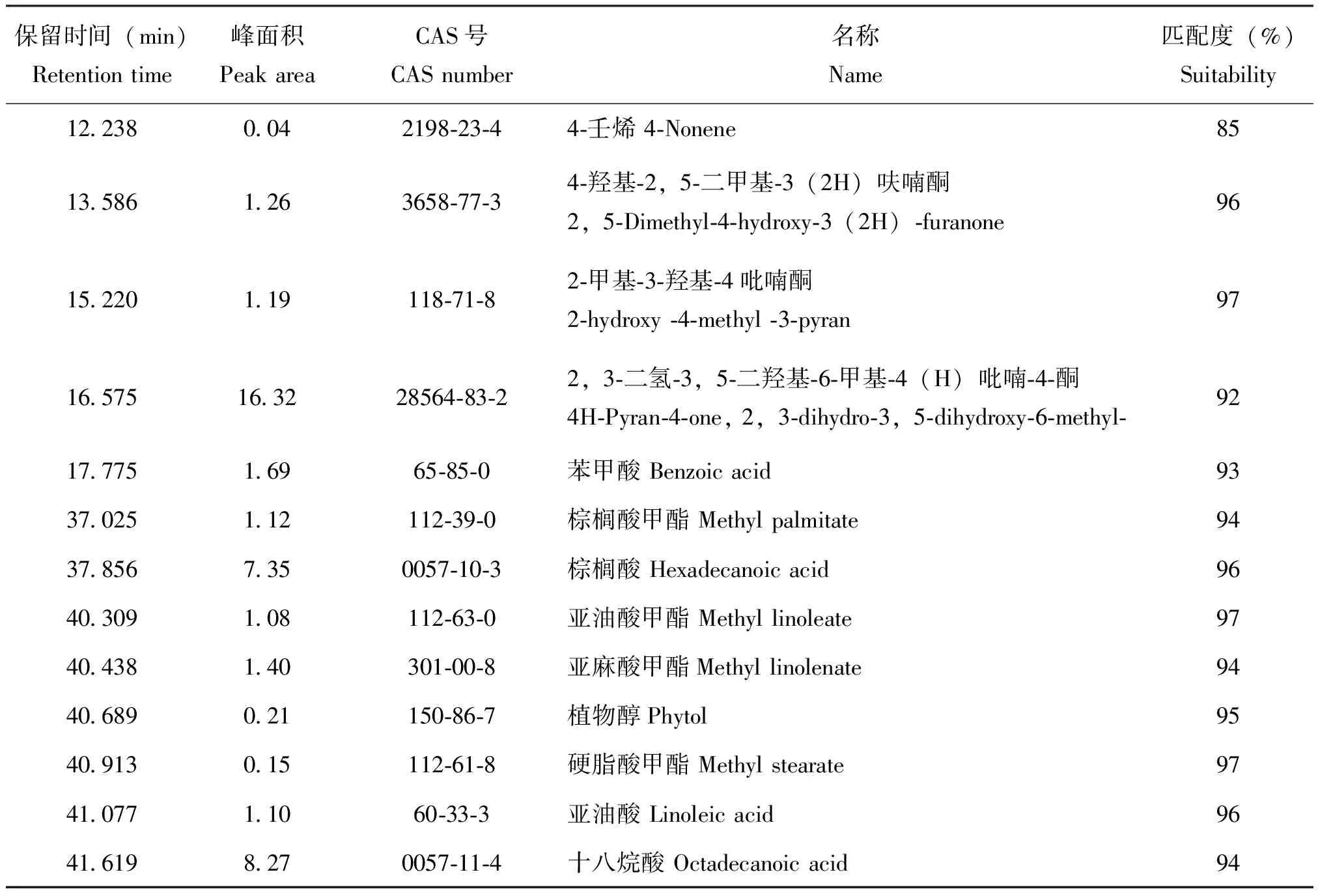

采用正己烷和甲醇浸泡豇豆花提取挥发物进行GC-MS分析。从两个离子质谱图来看,甲醇浸泡提取物质分离效果较好,便于物质分离与鉴定(图6~图7)。从主要活性组分鉴定结果来看,正己烷浸泡提取的物质种类豆花挥发物组成物质种类包括:5种酸类、4种酯类、醇类和芳香族类各3种、2种烯类和1种腈类,共20种。其中含量最多的为酸类中的棕榈酸,其次为(7Z, 10Z, 13Z)-7,10,13-十六碳三烯醛,含量最少的为醇类中的3,7,11-三甲基十二醇。甲醇浸泡提取物质种类分离到的化合物种类包括:酸类和酯类各4种、3种醇类、醛类芳香族烯类各1种和酮类4种,共18种。其中含量最多的为酮类的2,3-二氢-3,5-二羟基-6-甲基-4(H)吡喃酮,其次为酸类的是十八烷酸,含量最少的为4-壬烯(表5~表6)。

图6 正己烷浸泡提取挥发物所得总离子质谱图Fig.6 Total ion mass spectrum obtained by extracting volatiles from n-hexane

图7 甲醇浸泡提取挥发物所得总离子质谱图Fig.7 Total ion mass spectrum obtained by methanol extraction of volatiles

2.2.3不同提取方法分离化合物的种类分析

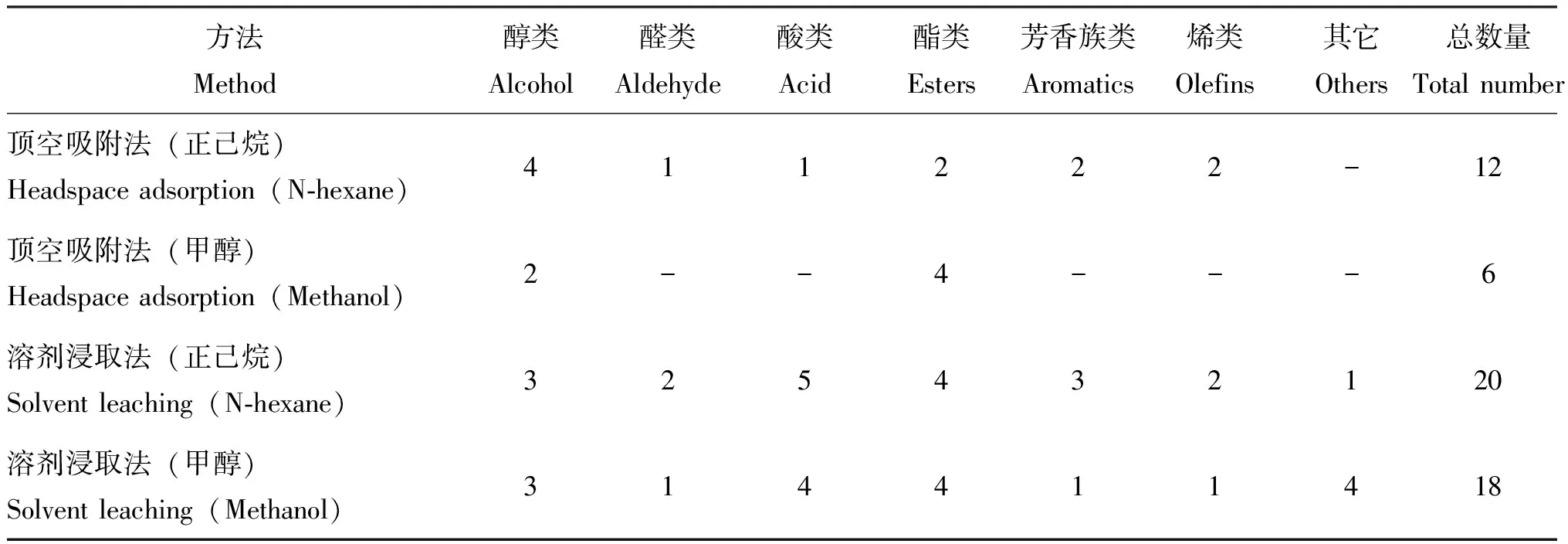

对不同的提取方法及不同溶剂提取的挥发物种类进行分析比较,采用正己烷浸取豇豆花挥发物所得到的物质种类最多,其中酸类物质最多,其次为酯类(表7)。

2.3 普通大蓟马对挥发性信息化合物的行为反应

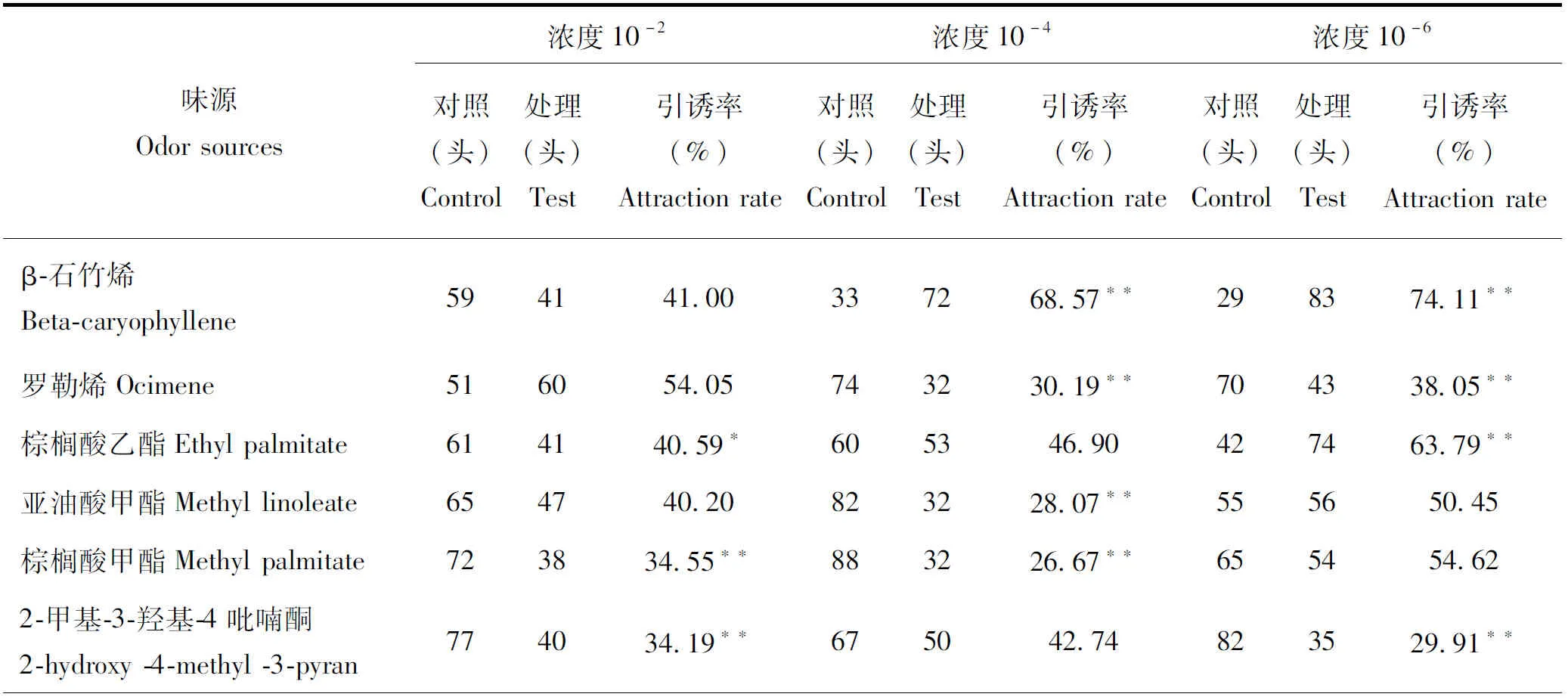

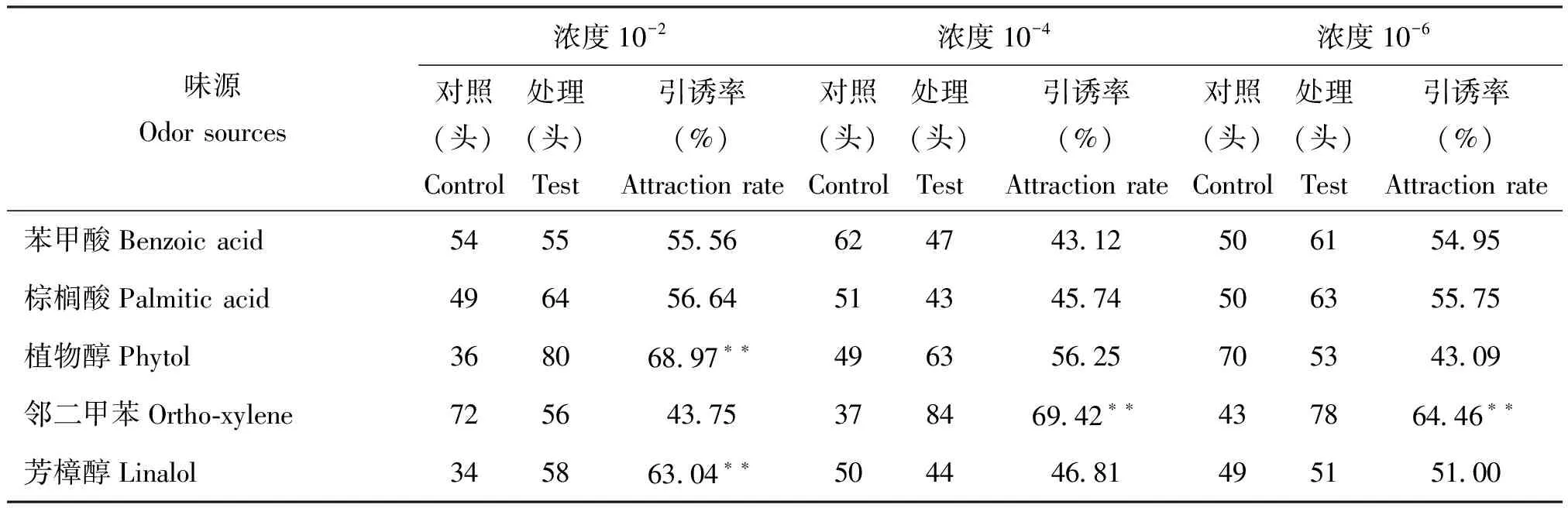

2.3.1普通大蓟马对豇豆花挥发性信息化合物的行为反应

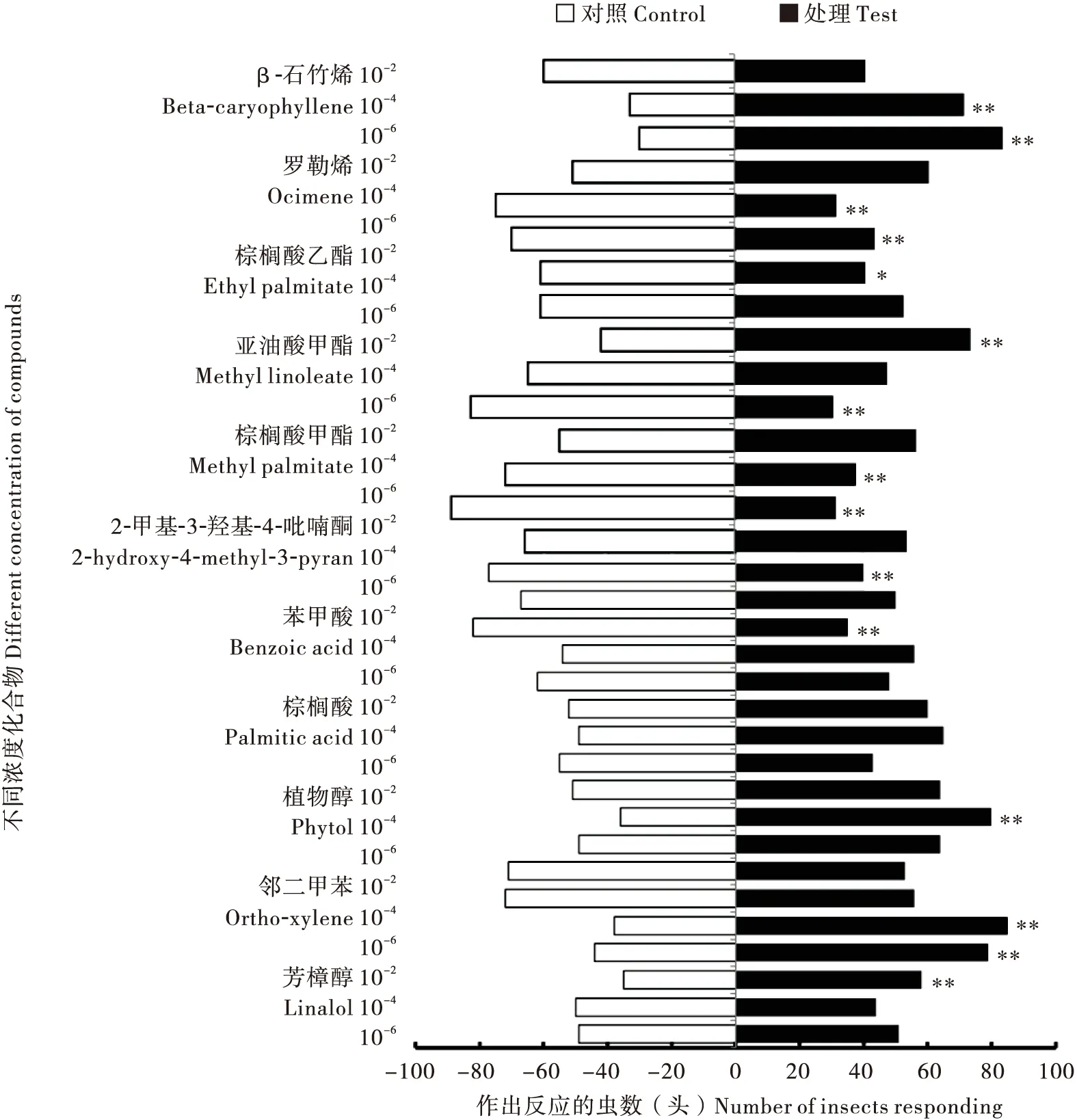

不同种类信息化合物对普通大蓟马的行为选择具有不同的作用效果。浓度为10-4和10-6的β-石竹烯、邻二甲苯对普通大蓟马均具极显著的引诱作用;浓度为10-2植物醇和10-6棕榈酸乙酯也具极显著的引诱作用。10-22-甲基-3-羟基-4-吡喃酮具极显著的驱避作用,10-2棕榈酸乙酯和亚油酸甲酯具显著的驱避作用,浓度为10-4罗勒烯、亚油酸甲酯、棕榈酸甲酯均具极显著驱避作用,10-6罗勒烯和2-甲基-3-羟基-4-吡喃酮具极显著驱避作用(图8和表8)。

表5 正己烷浸泡提取挥发性物质主要活性组分的鉴定结果

表6 甲醇浸泡提取挥发性物质主要活性组分的鉴定结果

续表6 Continued table 6

同种化合物的不同稀释倍数的浓度对普通大蓟马行为选择的作用效果存在差异。棕榈酸乙酯在低浓度时具驱避作用而高浓度时具引诱作用,中间浓度不具显著的引诱或驱避作用。β-石竹烯、邻二甲苯在低浓度和中浓度时具引诱作用,高浓度时则略具驱避作用。罗勒烯在低浓度和中浓度时具有驱避作用,高浓度时则略具引诱作用(图8和表8)。

2.3.2普通大蓟马对混配信息化合物的行为反应

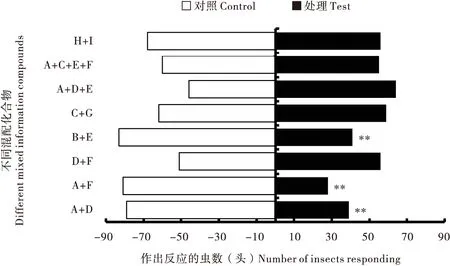

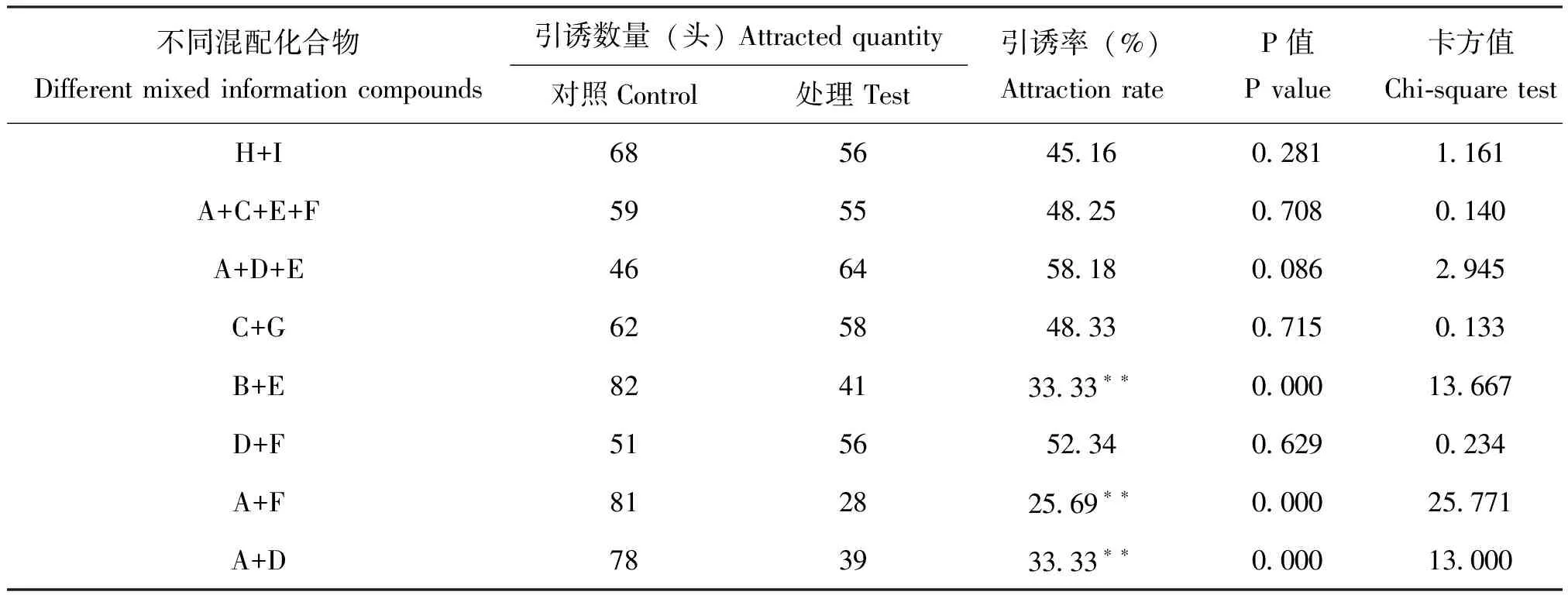

采用卡方检验χ2分析普通大蓟马对不同混配信息化合物和空白对照之间的选择行为差异,从作出反应的虫数来看,浓度为10-4邻二甲苯和棕榈酸乙酯、浓度为10-6邻二甲苯和β-石竹烯、浓度为10-6邻二甲苯和棕榈酸乙酯的组合对普通大蓟马具有极显著的驱避作用。信息化合物的其它混配组合对普通大蓟马均无显著作用(图9和表9)。

表7 不同提取方法挥发物活性种类分析

图8 普通大蓟马对豇豆挥发性信息化合物的选择行为反应Fig.8 Behavior response of Megalurothrips usitatus (Bagnall) to compounds of host plants volatiles

表8 不同浓度化合物对普通大蓟马的选择行为反应

续表8 Continued table 8

图9 普通大蓟马对混配信息化合物的选择反应Fig.9 Selective reaction of Megalurothrips usitatus (Bagnall) to mixed information compounds注:A,10-6邻二甲苯;B,10-4邻二甲苯;C,10-2植物醇;D,10-6棕榈酸乙酯;E,10-4β-石竹烯;F,10-6β-石竹烯;G,10-2芳樟醇;H,10-4罗勒烯;I,10-4亚油酸甲酯。表9同。Note: A, 10-6Ortho-xylene; B, 10-4Ortho-xylene; C, 10-2Phytol; D, 10-6Ethyl palmitate; E, 10-4Beta-caryophyllene; F, 10-6Beta-caryophyllene; G, 10-2Linalol; H, 10-4Ocimene; I, 10-4Methyl linoleate. Same to table 9.

表9 不同混配信息化合物对普通大蓟马的选择行为反应

3 结论与讨论

植物挥发性物质的组分易受植物的年龄、生理状态、空间分布、气候及外界胁迫等因素的影响而发生改变,植食性昆虫对植物挥发性物质释放具有一定影响作用,植物遭受植食性昆虫危害时引发整株植物系统性地释放挥发性物质,包括受伤部位和健康部位均会释放(刘英胜等, 2006)。已有研究证明植物在受到植食性昆虫为害后,释放的挥发物在组成方面发生变化,对植食性昆虫的行为产生影响(郝娅和娄永根, 2013),如蚜虫取食棉花能够改变其挥发物的成分及含量(Hegdeetal., 2011)。本研究普通大蓟马对不同寄主植物、不同生理状态及不同危害程度的寄主植物的行为反应中,普通大蓟马更偏向于健康的豇豆花,证明健康的豇豆花为其嗜好寄主,与谭珂等(2015)的研究中豇豆是普通大蓟马的最嗜食寄主相一致,这在一定程度上解释了普通大蓟马在豇豆上为害较为严重的情况。

植物挥发性物质多属于次生代谢物,主要包括醇类、醛类、酮类、酯类、有机酸类、萜烯类和芳香类化合物等,这类化合物多属于混合物少有单体,来源于脂肪酸代谢、萜烯代谢、氨基酸代谢和类苯丙烷代谢,并以一定的比例组成不同种植物的化学指纹图(周琼和梁广文, 2001)。本研究中选取溶液浸取法和顶空动态吸附法提取普通大蓟马嗜好寄主健康豇豆花中的挥发性物质,对其进行GC-MS分析,鉴定豇豆花挥发性信息化合物主要化学成分共42种,参考已有文献报道选取11种可能具有活性的信息化合物作为候选测试化合物进行嗅觉行为试验。通过行为生物测定,发现β-石竹烯、邻二甲苯、植物醇和棕榈酸乙酯在一定浓度范围内对普通大蓟马具显著引诱作用,而一定浓度的罗勒烯、亚油酸甲酯、棕榈酸甲酯具显著趋避作用。不同化合物对普通大蓟马的行为影响存在差异,表明了普通大蓟马对不同植物挥发性信息化合物感受的特异性。

植物挥发性信息化合物对昆虫的行为调控有非常重要的作用,已有研究报道,外部喷施罗勒烯能增强黄瓜抗蚜虫能力,验证了罗勒烯对蚜虫有趋避作用(刘亚丽等, 2014),樊惠等(2004)报道了罗勒烯对棉铃虫Helicoverpaarmigera具有引诱作用,β-石竹烯可以引诱玉米根叶甲DiabroticavirgifereaLeConte,韩云等(2015b)通过室内测定挥发性信息化合物对花蓟马Frankliniellaintonsa选择行为的影响,结果表明芳樟醇对花蓟马具引诱效果,杜娟等(2010)研究亚油酸甲酯对朱砂叶螨Tetranychuscinnabarinus的活性,结果表明亚油酸甲酯对朱砂叶螨具很好的趋避作用,速效强且持续时间长。本研究结果与上述研究结果存在部分差异,芳樟醇对普通大蓟马同样具引诱效果,罗勒烯在10-4、10-6浓度下对普通大蓟马有显著趋避作用,与罗勒烯对棉铃虫有引诱作用相比,可能是因为物种的不同所致。本实验还发现同一化合物不同浓度对普通大蓟马的行为有显著差异,棕榈酸乙酯在高浓度时具趋避作用,在低浓度时具引诱作用。陈友玲等(2010)发现对榕小蜂Wiebesiapumilae具有显著引诱活性的按比例混配后,既可能表现出增效作用,也可能表现出拮抗作用,在本研究中发现单体具有显著引诱活性的邻二甲苯和β-石竹烯在10-4和10-6浓度下混配后表现出极显著的趋避作用,邻二甲苯和棕榈酸乙酯等比例混配后也表现出极显著的趋避作用,说明不同化合物只在特定的浓度条件下才对普通大蓟马产生引诱活性。试验中没有发现对普通大蓟马的引诱活性具增效作用的配方,要想发明此类配方还需更进一步的研究。

植物挥发物在“推-拉”策略中具有非常重要的作用,一方面,利用具有趋避性的刺激物阻止害虫对作物的危害,同时利用引诱刺激物诱集害虫到既定区域进行集中消灭;另一方面,利用引诱刺激物诱集害虫天敌,降低田间种群数量,如水杨酸甲酯和茉莉酮通过引诱捕食性和寄生性天敌大量地减少田间害虫的种群数量(James and Price, 2004),Pyke and Rmsb(1987)在油菜地周围种植芫菁防治花粉甲虫。植物挥发物和色板结合使用可大幅度提高诱集效果,给“推-拉”策略带来新的方式,已有研究报道烟酸乙酯与粘虫板联合使用可以大幅增加对花蓟马的诱杀效果(Penmanetal., 1982)。本文仅在室内测定了11种单一化合物及部分单一化合物不同浓度混配后对普通大蓟马的行为反应,未在田间进行相关试验,这部分内容还有待于进一步试验和研究。

植物挥发性信息化合物在昆虫行为调控中具有重要作用,如何使植物挥发性信息化合物在“推-拉”策略防治蓟马害虫中发挥更加重要的作用,是未来值得继续探讨的重要领域。虽然有一些信息化合物已在蓟马害虫种群监测和防治领域发挥重要作用,但未见有针对普通大蓟马的理想引诱剂和驱避剂,可以根据本研究更进一步发明出合适和引诱剂或驱避剂。昆虫源信息化合物对昆虫行为的调节也有非常重要的作用,可以进一步研究植物源信息化合物和昆虫源信息化合物的协同效应,也可为研究信息化合物调节昆虫行为机制奠定更加深厚的理论基础。总之,植物源信息化合物在害虫综合防治中有非常理想的前景,值得更加深入的研究和探讨。