口服利福平联合超声引导穿刺治疗肉芽肿小叶性乳腺炎的回顾性研究

仇伊尔, 邬颖杰, 仇骞慧, 陆国文

(宁波大学附属人民医院甲乳外科,浙江 宁波 315040)

临床上乳腺炎分为哺乳期乳腺炎和非哺乳期乳腺炎,而非哺乳期乳腺炎包括导管周围乳腺炎和肉芽肿小叶性乳腺炎(granulomatous lobular mastitis,GLM)[1]。GLM又称肉芽肿性乳腺炎、特发性肉芽肿性乳腺炎等,是一种相对少见的慢性非特异性乳腺良性疾病,病理特征是以乳腺小叶为中心的非干酪样肉芽肿病变,常伴脓肿或窦道形成[2]。目前其病因和发病机制不明,且无特异性治疗方法,临床上往往以外科手术为主,同时联合短期类固醇激素治疗以及中医和中西医治疗[3]。越来越多的研究认为,手术治疗并不是GLM的标准治疗措施,手术范围过小易致术后复发,过大则影响乳房外观。目前GLM治疗有较多争议。国内、外均有口服利福平或异烟肼、利福平、吡嗪酰胺三药联合治疗GLM的研究[4-5],也有抗结核药物治疗浆细胞乳腺炎的临床研究[6-7]。本研究回顾性分析口服利福平联合超声穿刺治疗GLM的疗效。

资料与方法

一、一般资料

2017年1月至2019年1月我院经粗针穿刺病理诊断为GLM的10例病人为研究对象,中位年龄34(28~37)岁。均有生育、母乳喂养史。有急性乳腺炎史1例。既往服用避孕药或雌激素3例。均无结节性红斑等乳腺外表现。均无外科手术、免疫抑制剂或抗生素治疗史。均无吸烟、结核和自身免疫疾病史,无严重心血管等器质性疾病;无药物禁忌证;严重不良反应。均如期随访。

病程3 d至6个月不等。2位病理医师均诊断为GLM。镜下可见:以乳腺小叶为中心的非干酪样坏死性肉芽肿形成,伴有上皮样细胞、多核巨细胞浸润及以中性粒细胞为主的炎症浸润,多发微脓肿和脂肪坏死,排除炎症、结核、韦格纳肉芽肿病、异物性肉芽肿等其他表现[8-9]。

病人不包括孕妇。

二、治疗方法

对于乳房未形成脓肿的病人,直接予口服利福平(浙江医药股份有限公司,国药准字 H33020235)治疗,每天2次,每次300 mg,餐前1 h服用。对乳房超声检查证实形成脓肿的病人,先在B超引导下穿刺抽脓,同时口服利福平治疗,剂量相同。定期复查肝功能。若肝功能异常或出现严重消化道反应,不能耐受,则终止。同时根据6~9个月的标准抗结核病治疗(异烟肼、利福平、吡嗪酰胺和乙胺丁醇四联抗结核)[4,6]。治疗计划为9个月。在 3、6、9、12个月随访过程中,如乳房超声检查发现脓肿未完全消失,均继续穿刺抽脓。

三、评价指标

治疗前乳房体格检查和超声检查为基线资料,治疗 3、6、9、12 个月后随访,评价疗效。

(1)治愈:局部红肿、疼痛、瘘管等临床症状完全消失,局部伤口愈合;乳房超声检查无GLM表现。

(2)失败:利福平口服治疗GLM的疗效观察终点,临床症状和超声检查表现未完全消失。

(3)复发:临床症状消失后再次出现乳腺肿块或红肿、疼痛等症状。

结 果

表1显示,所有病人临床症状均表现为可触及的乳房肿块,伴有乳房表面红肿及乳房疼痛,以急性期表现为主。4例伴乳房溃疡,2例乳房瘘管,4例乳头溢液,5例伴乳房脓肿。其中超声引导穿刺抽脓5例。B超影像学检查显示,所有病人均为不规则的低回声区,5例为囊状或管状液性暗区,8例为腋窝淋巴结肿大。

表1 治疗过程中临床症状和乳房超声检查结果(n=10)

治疗3个月后,临床症状为可触及的乳房肿块降至7例,伴乳房表面红肿降至4例,伴乳房疼痛降至3例,伴乳房溃疡降至2例,伴乳房瘘管降至1例,伴乳头溢液降至2例。超声引导穿刺抽脓2例。B超影像学检查显示,不规则低回声区降至7例,囊状或管状液性暗区降至2例,腋窝淋巴结肿大降至1例。

治疗6个月后,临床症状进一步减少。可触及的乳房肿块降至3例,伴乳房表面红肿降至2例,伴乳房疼痛降至1例,伴乳房溃疡降至1例。乳房瘘管和乳头溢液症状均消失。超声引导穿刺抽脓1例。B超影像学检查显示,不规则低回声区降至4例,液性暗区降至1例,腋窝淋巴结肿大表现均消失。

治疗9个月后,仅1例乳房表面红肿,其余病人临床症状均消失。影像学检查也仅1例为乳腺液性暗区。

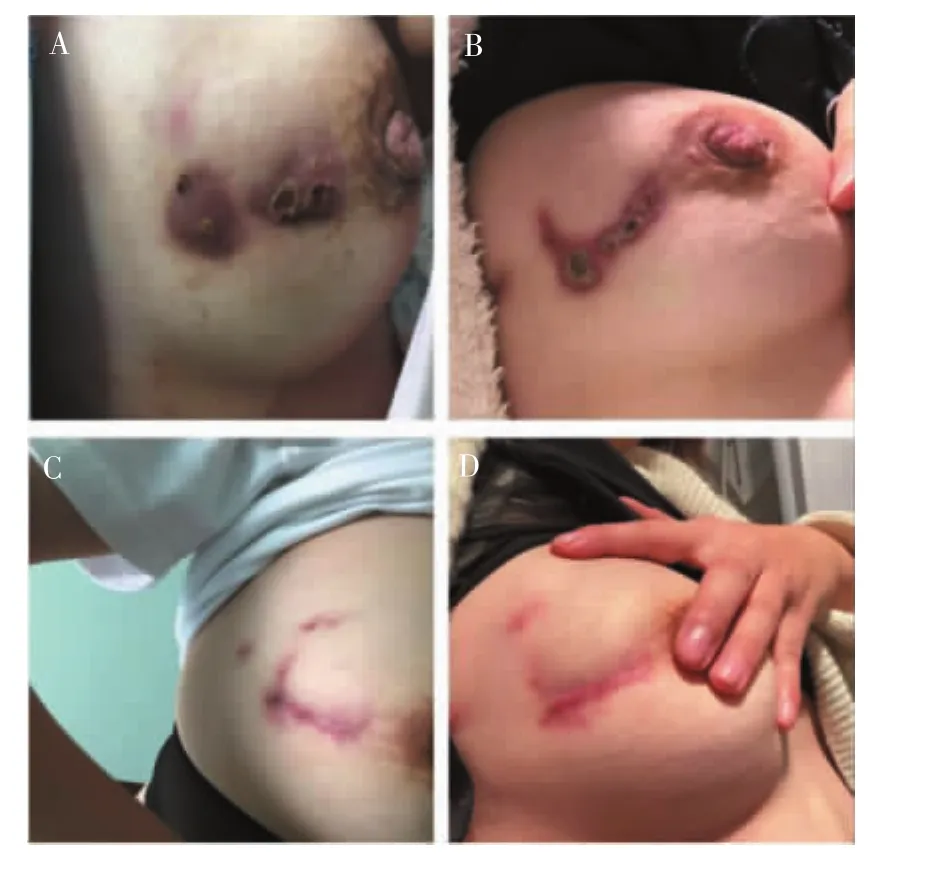

治疗12个月后,10例临床症状完全消失,B超影像学检查正常。图1和图2为其中1例32岁病人的确诊时及治疗3、6、9个月的临床体征和B超检查表现。

图1 32岁GLM病人乳房随访

图2 32岁GLM病人乳房超声检查随访

在治疗过程中,3例出现轻微的消化道反应,表现为恶心呕吐,其余病人无严重的消化道反应和肝功能异常。

随访12个月后,无治疗失败和复发病例。10例均治愈。

讨 论

GLM是一种慢性少见的乳腺良性疾病,最早由Kessler和Wolloch在1972年报道[10]。其病理学表现为乳腺小叶慢性非干酪样坏死性肉芽肿性炎症。临床表现主要为乳腺肿块和乳腺疼痛,急性期表现为脓肿、窦道和溃疡,往往经久不愈,且易复发,对病人的身心健康造成极大的影响[11]。该病需在排除乳腺结核和特异性乳腺肉芽肿性病变的基础上,通过病理检查确诊[12-14]。

虽然病因和发病机制尚未完全明确,但存在以下几种假说:激素失衡[12]、自身免疫反应[15-16]、微生物感染[17]、乳汁淤积[18-19]等。目前药物治疗和手术治疗是主要手段。药物治疗以类固醇激素为主,抑制免疫反应和减少炎症[20],对部分单纯无痛性乳房肿块有一定疗效[21]。但长期激素治疗存在很多不良反应和禁忌证。长期使用类固醇会导致库欣综合征,如骨质疏松、体重增加、血糖升高、消化道溃疡和对感染的易感性增加等一系列不良反应[22]。手术治疗的选择时机仍存在很多争议[23]。对单纯无痛性肿块的病人建议局部切除治疗,但易复发。对合并脓肿和瘘管的病人需广泛切除和长期全身治疗,然而会影响乳房美观[24]。

国内、外研究均表明棒状杆菌感染与GLM具有密切关系。赵中华等[25]发现72例GLM病人标本病原菌呈阳性,分离出棒状杆菌53例(73.61%),且棒状杆菌阳性率随着时间延长而显著上升。唐玲玲等[26]发现111例细菌培养阳性的病人标本中,棒状杆菌阳性率为70.27%。Paviour等[27]发现,25例中有15例标本棒状杆菌阳性。Oddó等[28]进一步发现,棒状杆菌被包裹在脂质液泡中,被肉芽肿性炎症所包围。Taylor等[29]报道的GLM病灶标本虽然抗酸杆菌结果为阴性,但其总结的17例GLM病例,2例采用单纯抗结核治疗,随访时间分别为2年、7年,无复发。4例抗结核+引流治疗,3例抗结核+引流+类固醇治疗,1例抗结核+引流+类固醇+甲氨蝶呤。随访1.5~12.0年,该8例中5例完全缓解,认为抗结核治疗有一定的临床效果。

利福平是一种广谱抗生素,对棒状杆菌有较强的抗菌作用,对革兰阳性或阴性细菌、病毒等也有疗效。其机制可能是,与DNA依赖性RNA聚合酶形成稳定的复合物,从而抑制RNA链的起始合成。国内主要应用利福平治疗浆细胞性乳腺炎[6-7],但无关于GLM的研究。本研究是口服利福平联合超声穿刺治疗GLM的疗效观察。

本研究GLM病人在3、6和9个月的治疗过程中,临床症状和超声检查影像均表现出显著的疗效,且1年内未复发。但本研究病人均为急性期表现或乳房已形成脓肿,无单纯无痛性肿块的病人。研究显示对于单纯无痛性肿块病人建议先行手术治疗,随后予药物巩固治疗[30]。然而,迄今为止,无治疗GLM的标准方案,且部分轻症病人存在自发愈合的可能性[31-32]。因此,对于急性期或已形成脓肿的GLM病人,建议口服利福平联合超声引导穿刺治疗,这不仅减少复发,也能减少手术治疗带来的巨大创伤。本研究例数较少,还需进一步扩大样本量来验证。