简政放权进程中行政职权再配置合法性研究

张治宇

(南京工业大学 法学院,江苏 南京 211816)

立法者通过法律设定行政职权时,出于立法技术和现实情况的考量,仅对相应领域职能权限的实施主体作出概括性规定,这种概括性授权规范导致行政职权行使主体处于不确定状态,于是各级政府以“三定”规定将相关职权配置到具体职能部门,即行政职权的首次配置。行政职权的首次配置从本质上说是对概括性授权规范的具体化和明确化,它将法律上权属尚不十分明晰的行政职权转化为特定行政机关具体明确的行政权限。[1]为了顺应行政管理的新需要,政府往往需要对首次配置到各职能部门的行政职权在纵向和横向两个维度上进行相应调整,这就是行政职权的再配置。

一、职权法定视角下行政职权再配置之质疑

近年来在我国政府力推“简政放权”的进程中,行政机关对行政职权的再配置活动愈加频繁,主要表现如下:第一,将法律法规授予上级行政机关行使的行政职权以一纸通知的形式“下放”至下级行政机关;第二,原本由行政机关行使的行政复议权被集中到行政复议委员会集中行使;第三,某些长期不使用或违背市场化机制的行政职权被“挂起”或“冻结”,使得这些法律授予政府和行政机关的法定职权事实上处于无法行使的状态;第四,大量原本由行政机关行使的行政许可权职权被集中至新设立的行政审批局集中行使。

上述各类行政职权的再配置一方面提升了行政管理的效能,另一方面也方便了群众,是契合当前简政放权精神的有效举措。但是上述做法与现行的法律存在一定的冲突,对此不乏质疑之声:第一,上级行政机关下放行政职权至下级行政机关,其法律性质是授权还是委托?如果是委托,为何这些受委托行政机关却可以以自己的名义对外行使这些行政职权?如果是授权,上级行政机关在缺少法律依据的情况下是否有权将法律赋予自己的行政职权再授予其他行政机关?第二,集中下级行政机关的行政复议权至上级行政机关统一行使,性质如何厘定,且迄今为止对此类情形也仅有政策支持而无法律支撑,更有“与现行复议申请人选择管辖模式冲突”[2]的风险。第三,长期不使用或违背市场化机制的一些行政职权虽然因滞后于社会需求而丧失合理性,但是行政职责是行政职权的“孪生兄弟”[3],在相关法律法规未修改之前,这些权力就是行政机关必须履行的法定职责。法定职责是不得任意放弃的,“挂起”或“冻结”法定职权是否会造成行政违法不作为?[4]第四,行政审批权集中行使的法律性质是行政许可权的相对集中。对此,现行法律制度有着严格的程序限制:需要经过国务院批准并由省人民政府决定。目前国务院仅仅批准了天津市、河北省、山西省等八个省市试点进行,而全国范围内如火如荼推进的行政审批局改革往往缺少国务院的授权。在不满足相关法定程序要求的情况下,直接将法律授予的行政许可职权转移给“一个不为法律规控的局面”[5]的行政审批局,既不合理,也不合法。

上述对各类行政职权再配置的行为的质疑都源自依法行政的一个核心原则——职权法定原则。职权法定原则的核心要义是:行政机关的职权必须来自法律明确授予,否则行政机关便无职权。[6]可是,为了推进简政放权,必然要对现有的行政职权进行必要的再配置,而一旦再配置就会与相关的授权规范相冲突。如何回应行政职权再配置的合法性质疑,是推进简政放权改革过程中必须审慎面对的重大理论问题。

二、正统职权法定理论之理论渊源与在中国的变通

法治政府原则包含两大要求:第一,就政府而言,法无明文授权不可为;第二,就公民而言,法无明文禁止即可为。其中,前者就是职权法定原则的理论渊源。职权法定原则内涵有二:第一,行政职权来源法定;第二,行政职权范围法定。职权法定原则约束对象是谁?是行政机关。何谓行政机关?行使行政权的机关自然就是行政机关。行使行政权的组织在纵向上分为中央政府和地方政府,在横向上分为各级政府的相关职能部门。问题的关键在于,它们都是行政机关吗?

(一)正统的职权法定理论与规范的行政机关概念

正统的职权法定理论认为,各级政府的职能部门并不是行政机关,行政职权再配置属于行政机关的内部行为。作为行政机关的中央或地方政府获得法律授予的行政职权后,可以根据本级政府的具体情况决定将该项职权配置给适当的职能部门行使。为了确保职权配置的科学性,日本地方政府内部还专门设置了“事务分配机构”[7]来承担此项任务。一言以蔽之,从正统的行政机关理论看,一级政府对其下属各工作部门的行政职权再配置根本不存在合法性问题。

“政府的职能部门不是行政机关”这一学术命题的理论基础是大陆法系的行政主体理论。按照行政主体理论,行政机关必须是一个能够独立行使行政职权的公法人,其必备特征有四:第一,拥有独立的权利能力,即行政机关必须是一个法人组织;第二,依法享有独立的行政职权;第三,具备独立的行为能力,能够独立地表达自己的意志;第四,具有独立的责任能力,即行政机关必须能够依法独立承担实施行政行为所可能产生的法律后果。同时符合上述特征的行政机关可认定为“规范的行政机关”。

显然,各级政府的职能部门并不具备上述四项特征,因而不是“规范的行政机关”。首先,从本质上来说,职能部门与政府内设机构并无本质区别,仅为政府的组成部分,而非一个独立的社会组织,因此不具备独立的权力能力。[8]其次,仅从现行的法律规范上看,职能部门享有法律赋予的行政职权,但是由于地方政府职能部门设置千差万别,法律在设定行政职权时仅原则性地规定行政职权行使主体的类别,并不会将职权直接授予现实中特定的职能部门。加之职能部门受到政府的直接领导,因此,职能部门几乎不可能拥有独立的行政职权。再次,隶属于政府的职能部门必须接受政府的领导,严格遵循政府的要求实施活动,不具有独立的意志,因此不具备独立的行为能力。最后,职能部门的收入纳入国库管理,其违法责任由本级政府承担,因而也难谓其有独立的责任能力。总而言之,各级政府的职能部门并非规范的行政机关,甚至地方各级政府自身也不是规范的行政机关。由于我国是没有采用地方自治的单一制国家,地方政府同样没有独立的事权、财政权,所以,规范的行政机关在中国只有一个,即中央人民政府。

(二)变通的行政机关概念与变异的职权法定理论

为了便利各级地方政府及其职能部门进行各类民事活动,我国1986年制定的《中华人民共和国民法通则》第50条以一种变通的方式将各级地方政府及其职能部门以立法的形式明确为机关法人。1989年制定的《中华人民共和国行政诉讼法》为了便于确定行政诉讼被告,也以一种变通的方式将各级地方政府及其职能部门明确为行政机关。迄今为止,这一变通规定仍为2020年颁布的《中华人民共和国民法典》及新修订的《行政诉讼法》所继承。对规范的行政机关概念的变通处理的后果是,虽然我国宪法只承认中央政府和地方政府是行政机关,但是法律将行政机关的范围由政府扩展至政府的职能部门,规范的行政机关概念被变通的行政机关概念所取代,这一概念的变化将造成关键性理论的内涵变异并进而形成一系列实践困难。

首先,变通的行政机关概念造成了职权法定理论的变异。正统的职权法定理论要求政府及其各职能部门作为一个整体在行政执法时必须符合两个要求:第一,行使的行政职权的来源要有法律依据,第二,行使该行政职权的所采用的手段和措施也要有法律依据。变异的职权法定理论仅要求政府各职能部门作为政府的分支在行政执法时必须符合上述两个要求。

其次,变异的职权法定理论虽然保持了与变通的行政机关概念的一致,但是却带来三个方面影响深远的负面效应。第一,增加了行政立法的难度。为确保授权的合理性和明确性,立法者必须通盘考虑多个行政职能部门在执法时的职能分工问题,但由于这一问题是地方政府而非代议机关的强项,所以立法机关在该环节往往会反复调研、反复征求意见,这不但浪费大量的立法资源,而且降低了立法效率。第二,造成了行政执法一定程度上的混乱。采取直接授权政府职能部门的立法模式,一旦相关权力配置出现交叉或空白的情形,各职能部门就会互相推诿和扯皮,甚至依据职权法定的原则对抗本级政府的行政职权调整。第三,增加职能部门在行政诉讼中的败诉风险。法律法规采取直接授权政府职能部门的立法模式造成人民法院在审查职能部门执法权限时,往往教条地依照有关授权条款,将地方政府对行政职权的再配置行为认定为于法无据,进而判决撤销基于该行政职权而作出的行政行为或确认有关职能部门的不作为违法,最终压制了地方政府探索行政管理体制改革的积极性。

变通的行政机关理论造就了直接授权政府职能部门的立法模式,这一立法模式将行政职权的再配置由一个内部行政行为变成了外部立法行为,进而导致立法对行政的过度控制和不符合实际需要的职权分配体系,为一级政府再配置其下属各职能部门的行政职权缠绕了无数的法律绳索,从而导致合法性问题变成横亘在简政放权改革面前的一座大山。

面对这些问题,我国的立法、执法、司法界的实务人士也在反思并探索改变的途径。首先,我国的一些立法机关已经认识到直接授权政府职能部门的立法模式存在种种弊端,并采取了一些行为方式上的调整,例如:立法中增加了“由地方政府指定执法机关”条款;在立法中列举多个职能部门由地方政府选择;不直接授权给某一特定职能部门,而是以不确定的“有关部门”代替,给予政府更大的配置空间;其次,地方政府在遭受直接授权政府职能部门的立法模式引发的执法体制混乱的困扰后,提出了“三定就是法”的主张,支撑行政职权再配置的合法性;最后,我国的司法机关也意识到严格依照法律对“超越职权”行为进行司法审查的机械性和僵化性,开始将“三定”规定作为司法审查的重要依据。

上述探索和改革虽然具有一定的成效,但仅仅是对职权法定原则的一定程度妥协的结果,这类似于在一个错误的系统上不断打补丁,但并未彻底解决行政职权再配置的合法性问题。为了拓展更深层次简政放权和行政体制改革的空间,需要对职权法定理论进行必要的理论改造。

三、职权法定理论之改良与行政职权再配置的合法性分析

行政机关概念的变通处理导致变异的职权法定理论的诞生,变异的职权法定理论在20世纪90年代初催生了行政组织法典化理论。行政组织法典化理论的主要内涵有五:第一,政府职能部门的设立必须要有明确的法律依据;第二,政府职能部门与上级行政机关的关系要有法律规范;第三,政府职能部门的内设机构的设立要有法律依据;第四,政府职能部门行使的每项行政职权都要有明确的法律依据;第五,政府职能部门行使的每项行政职权都要有相应法律程序规范。

行政组织法典化理论寄希望于通过完备的行政组织法典对一国从上到下所有的行政组织的权力进行系统性法律规范,这种极端理性主义色彩的学说理论一旦遭遇现实往往会沦为“理想国”。现实的状况是,地方各级政府必须依据本地的具体情况设置必要的工作部门,并根据所设置的工作部门对本级政府可以行使的行政职权进行再配置。由于上述问题高度复杂的同时也千差万别,难以通过中央立法的形式来统一规范,所以我国的相关法律法规对地方政府现实中的这种做法也在立法上加以了肯定。《地方各级人民政府机构设置编制管理条例》第8条明确规定:“地方各级人民政府行政机构应当根据履行职责的需要,适时调整。”可以说,行政组织法典化理论在中国行政法治实践中遭遇了“剃头挑子一头热”的窘境,以至于有学者提出要摒弃这种极端理性主义的法治化路径,而探索一种“开放反思的合法化模式”。[9]当此行政组织法典化理论难以为继之际,正是全面修正职权法定理论之时。

(一)修正的行政机关概念与改良的职权法定理论

变异的职权法定理论以变通的行政机关概念为基石,改良职权法定理论当然也应从修正行政机关的概念入手。虽然地方政府的职能部门被1986年的《民法通则》通过立法的方式确认为机关法人,但是对这种变通的做法一直有反对的声音,其中最具影响力的是理论是“机关人格否定说”。该理论认为政府的职能部门其实是贯彻政府意志的工具,其地位相当于人之手足,不具有独立的意志,自然也不具备独立之人格[10],故“国家行政机关不能成为行政法上独立的法人”。[11]正因如此,世界各国的宪法一般只将行政权授予政府,而不授予职能部门。

总结“机关人格否定说”可以发现其核心观点有三:第一,中央政府是行政机关;第二,地方各级政府不是行政机关;第三,各级政府的职能部门不是行政机关。文章认同其第一和第三个观点,反对其第二个观点。

在宪法层面,《宪法》第85条和第105条已经明确了中央政府和地方各级政府的行政机关地位。在法理层面,宪法之所以明确规定中央政府和地方各级政府行政机关地位,其根本原因在于它们符合公法人的四大要素。中央政府组织结构完整,依照宪法独立行使行政权,拥有各类专属的行政职权,以国库为基础承担责任,显然是行政机关。同样的,地方政府也是行政机关:首先,地方政府的存在尽管受到国务院调整行政区划的影响,但地方政府由地方人大选举产生,具备相对独立的权力能力;其次,各级人民政府的职权范围虽然受国务院对于央地职权划分的限定,但是我国地方人大有立法权,可以赋权地方政府,因而具有职权上的相对独立性;再次,地方政府虽然接受国务院的领导,但地方政府由人大选举,相对独立地管理地方事务,具备相对独立的行为能力;最后,地方财政虽然统一属于国家财政,但预算由同级人大批准,地方各级人民政府以一级财政作为责任承担的基础,具备相对独立的责任能力。

因此,在行政法律关系中亮相的应该只有一个大写的“行政机关”——各级政府,而不应有小写的“行政机关”——行政职能部门。因为职能部门只是组成政府这一行政机关中的一个零件或细胞罢了,责任只能是“人”——政府的责任,“细胞”——职能部门是无法承担的。正是基于此,不少发达国家和地区的法律在授权时一般也只授予行政机关——中央或地方政府,而不直接授予各级政府的职能部门。例如《日本环境基本法》就将环境保护的行政职权直接授予中央政府和地方政府,而非环保部门。再如我国台湾地区的《公路法》《森林法》《博物馆法》等法律也是将相关的行政管理职权授予地方政府,而非地方政府的职能部门。正是因为政府的职能部门不是一个具有独立地位的行政机关,所以针对政府职能部门提起的宪法诉讼或是行政诉讼往往是以政府或者国家做被告,因为,无论谁为被告,该行政机关的行为后果都由国家承受。

实际上,《民法通则》《民法典》以及《行政诉讼法》将中央政府、地方各级政府和各级政府的职能部门三类主体都规定为行政机关,并非因为各级政府的职能部门完全符合行政机关的四个要素,它更多的是一种立法上的权衡。这种立法权衡的目的是针对某些法人资格条件并不完全具足的组织,赋予其法人地位,以方便其从事各类民事活动,并称其为“特别法人”。[12]由此可见,《民法典》赋予各级政府的职能部门以民事主体地位在一定程度上受到了变通的行政机关概念的影响。此外,如同行政法学界对我国现行行政主体理论的批评一样,冀求《行政诉讼法》将职能部门纳入行政机关的范畴,从而便于确定行政诉讼被告的观点也值得商榷,因为这除了起到简化术语的作用外,并无其他优点。职能部门是否能做行政诉讼被告并不取决于其“行政机关”的身份,而取决于法律或司法解释的具体规定。或许,正是基于职能部门不具备行政机关必备要素的考量,迄今为止,《宪法》和《地方组织法》才均未对地方各级政府职能部门的法律地位作出明确界定。

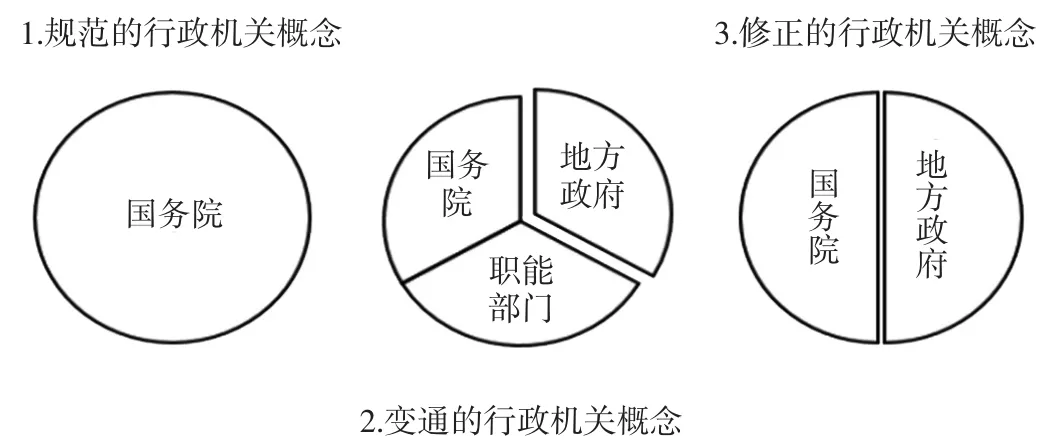

至此,可以将前文详述的规范的行政机关概念、变通的行政机关概念、修正的行政机关概念之下我国行政机关的外延作简要对比(详见图1),以求对其有更明确的认识。

图1 不同概念下我国行政机关的上延比较

通过上述分析可以发现:中央政府是“规范行政机关”,各级地方政府由于仅仅具有相对独立性,因此是“准行政机关”,各级政府职能部门是“形式行政机关”。据此,可以推导出四个法律命题:第一,凡是中央立法授予各项行政职权,从本质上都是赋予中央政府的权力;第二,中央政府如果有必要可以将其所拥有的全部行政职权进行纵横两个方面的配置;第三,地方各级政府作为“准行政机关”可以根据本行政区域行政管理的需要对本级政府所拥有的全部行政职权进行配置,但是法律明确禁止的除外(例如治安管理职权);第四,由于地方政府职能部门是“形式行政机关”,所以中央立法和中央政府赋予地方政府职能部门的行政职权从本质上都是赋予同级政府的行政职权。

职权法定理论解决的是行政权实施的合法性问题,遵循的是宪法层面的要求,因此改良的职权法定理论约束的对象只能是“规范行政机关”和“准行政机关”而非“形式行政机关”。以前文归纳的四个命题为基础,可以将“职权法定原则”的内涵明确为以下三个部分:(1)国务院行使行政职权要有法律依据;(2)地方各级政府行使行政职权要有法律依据或上级政府的授权;(3)政府职能部门行使行政职权要有本级人民政府的授权,且不得超出本级政府的总体职权范围。

(二)行政职权再配置的合法性分析

按照改良的职权法定原则,当前地方政府各种行政职权再配置行为的合法性就获得了清晰的解释。

1.行政职权下放的合法性分析

有论者认为国务院以各种决定甚至是通知的形式将法律授予国务院部、委的行政职权下放给地方政府行使的行为违反了职权法定的原则。文章认为,这一举措不存在合法性问题。第一,国务院部、委作为中央政府的职能部门从本质上说也是“形式行政机关”,因此,法律赋予国务院部、委的权力从本质上说就是立法机关授予国务院的权力,国务院有权对其进行再调整;第二,地方各级政府在行使地方立法所授予的行政职权时,才具有相对的独立性,才具有“准行政机关”的地位。《地方组织法》明确规定国务院领导全国地方各级人民政府,依此,地方政府在履行中央立法所授予的行政职权时,其法律地位类似“形式行政机关”。这种职权下放属于行政机关的内部行为,不存在合法性问题。地方政府将法律、法规赋予其职能部门的权利下放给下级政府行使的行为同样具有合法性。

需要注意的是,以下两种下放行政职权的行为违反职权法定原则:第一,职能部门径行将政府配置给自身的职权下放给下级职能部门行使;第二,下级政府将上级政府下放的行政职权再次下放至下级政府。“形式行政机关”不独立享有行政职权,自然也不具有行政职权配置权。故而,不具有行政职权配置权的“形式行政机关”实施行政职权配置行为属于违反职权法定原则的行为。职能部门和行使继受取得的行政职权时的地方政府本质上都属于“形式行政机关”,而其下放行政职权的性质属于行政职权再配置,故而违反了职权法定原则。

2.行政职权“挂起”的合法性分析

行政职权“挂起”是指对行政职能部门暂停实施自己所享有的法定职权的措施。有学者认为该举措违反了职权法定原则,可能构成行政不作为等违法情形。其实,“挂起”的意义仅仅在于,对已经“挂起”的行政权力,行政职能部门因实际情况需要行使的,应当获得本级政府的批准。由此可见,行政职权“挂起”从本质上说是作为“准行政机关”的地方政府将作为“形式行政机关”的职能部门的行政职权“上交”由自己来行使的行为。由于地方政府职能部门的行政职权从本质上都是赋予同级政府的行政职权,所以这一职权“上交”行为不存在合法性问题。

值得探讨的问题是:第一,国务院可否“挂起”地方性法规赋予地方政府的权力?第二,省级政府可否“挂起”设区的市的地方性法规赋予地方政府的权力?针对第一个问题,文章认为地方政府在行使地方性法规所赋予的行政职权时,是一个“准行政机关”,与国务院之间有相对独立性,国务院无权“挂起”地方政府的权力。针对第二个问题,原则上省级政府无权“挂起”,其原理与第一个问题相同。但文章认为,在当前的立法体系下,由于设区的市人大制定的地方性法规需要省级人大的批准,因此,设区的市地方性法规赋予设区的市政府的行政职权,其实也是赋予省级政府的行政职权,因此省级政府可以将其“挂起”。

3.行政职权相对集中行使的合法性分析

部分省市探索集中行使行政审批职权,有论者对其合法性心存疑虑。文章认为,法律赋予地方政府职能部门的行政职权从本质上都是赋予同级政府的行政职权,地方政府只是在内部配置行政职权,调整其行使的主体而已。按照《地方组织法》第64条地方政府事实上可以通过工作部门的设、增、减、并的方式实现对行政职权的再配置。只要履行了上级政府的批准和本级人大常委会的备案程序,实施集中行使行政审批职权改革并无合法性瑕疵。部门省市探索行政复议制度改革,将《行政复议法》赋予政府职能部门的行政复议权集中至政府行政复议局或行政复议委员会统一行使的举措,属于地方政府再配置行政职权的行为,也不存违法性问题。

4.行政职权再配置的一般规则

任何政府均有权再配置法律、法规、规章授予自身的及其职能部门的行政职权,但是上级行政机关可否再配置下级行政机关享有的行政职权,值得讨论。我们认为,应当视下级行政机关所享有的行政职权的来源而定。因为行政职权的来源不同,决定了地方政府的性质是“形式行政机关”还是“准行政机关”,而性质如何正是地方政府是否有权进行再配置的关键。依次,文章尝试将配置规则总结为六项:

第一,下级政府的行政职权来源于法律、行政法规的,除国务院以外任何政府不得再配置;第二,下级政府的行政职权来源于省级地方性法规的,省政府有权再配置;第三,下级政府的行政职权来源于设区的市地方性法规的,由于当前立法体系下,我国设区的市地方性法规须经省级人大批准方能生效,因此省政府及设区的市政府有权再配置,其他地方政府不得再配置;第四,下级政府的行政职权来源于部门规章的,国务院有权再配置,制定规章的部门及地方政府不得再配置;第五,下级政府的行政职权来源于地方政府规章的,规章制定政府及其上级政府有权再配置;第六,下级政府的行政职权来源于上级政府的授权或者委托的,只有授权或委托方有权进行再配置。

四、结语

“全面深化改革”的时代主题意味着中国的政府必须顺应时代的需要进行升级再造,以充分激发各级地方政府引领改革的动能。为了配套“政府再造”这一改革,中央和地方两个层面的行政职权再配置的现象必然日益增多。因此,首先需要理论创新,改良变异的职权法定原则,从理论上化解行政职权再配置活动与严格规则主义的冲突,得出行政职权配置的一般规则,回应行政职权再配置面临的合法性质疑。科学合理地再配置行政职权,不仅需要理论的支撑,更需要程序上的规范。而这恰恰是我国下一步推进国家治理体系和治理能力现代化的关键所在。