藜麦田间籽粒产量估测模型分析

李 斌,陈满霞,蒋润枝,殷建祥,尚 辉,顾闽峰*

[1.盐城市新洋农业试验站,江苏盐城224049;2.江苏省沿海开发(东台)有限公司,江苏盐城224237]

藜麦(Chenopodium quinoaWilld.)是源自南美洲安第斯山脉的藜科作物,因其蛋白质含量高且氨基酸种类丰富,易于人体吸收,能够满足人体需求,因而被称为“全营养食品”[1-3]。在国内,藜麦种植面积较大的省份有山西、吉林、甘肃、青海及河北省,西藏、黑龙江、内蒙古、四川、山东、江苏、安徽、贵州等省或自治区也开展了不同规模的藜麦种植及栽培育种研究[1]。随着藜麦营养价值逐渐被市场认可,在人们注重饮食营养均衡和饮食多样化的需求之下,藜麦的市场需求量可能会继续增加,藜麦种植面积的扩大和栽培区域机械化水平的提高则具有了更高的可能性。

在国内,农用机械已经可以试用于藜麦的种子丸粒化、田间播种和收割过程[4-6]。简便并且准确的产量估测方法对于藜麦的田间试验和实际生产具有重要的作用。目前进行藜麦产量估测大多采用田间采样的方法,以点代面估测大面积实际产量。鉴于藜麦自身的性状特点的方法,采收后仍需要进行干燥、脱粒、剔除包壳,才能获得籽粒进行产量统计,这使得藜麦产量预测数据具有滞后性,不利于种植户根据藜麦实际产量进行人工和用具规划。改进藜麦产量的估测方法,对提高产量估测的准确性,同时缩短估测用时,具有较高的实际意义。通过遥感方式估测植株生物量已有较多研究[7-10],未来可以参照其他作物的估测模型建立田间藜麦生物量的估测模型。本研究基于藜麦性状与籽粒产量的相关性,建立藜麦生物量和籽粒产量的相关关系,明确藜麦田间籽粒产量与生物量的转换模型,可为田间藜麦籽粒产量的快速估测提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

本试验在盐城市新洋农业试验站试验基地(120.44°E、33.53°N)进行,气候为北亚热带和暖温带的过渡区域,年平均气温14℃,年降水量1 000 mm左右。土壤耕作层有机质含量(质量分数,下同)20.5 g/kg、碱解氮含量114 mg/kg、速效钾含量163 mg/kg、速效磷含量25.0 mg/kg,pH值8.5。

1.2 试验材料

试验材料为苏藜1号,由新洋农业试验站选育。苏藜1号为中早熟品种,植株呈扫帚状,根系发达,主穗蓬松,成熟时穗呈橘红色。全生育期约107 d,株高1.57~1.76 m,主穗长29~36 cm,籽粒白色,圆形药片状,直径约2 mm,千粒质量3.04 g。

1.3 试验设计

2021年3月14日播种,由于藜麦下种量较大,出苗较密,分别于4月23日和5月1日进行间苗,7月份在藜麦成熟时进行采收。期间正常进行田间杂草及病虫害管理。

藜麦按照株行距区别设置为低、中、高3个栽培密度,依次为0.53万、1.33万、3.55万株/667 m2。基肥施用硝酸铵钙(N质量分数为15.5%)、过磷酸钙(P2O5质量分数为14.0%)和硫酸钾(K2O质量分数为54.0%),基肥施用量为N 80 kg/hm2、P2O580 kg/hm2、K2O 0 kg/hm2。后期不进行追肥。

1.4 测定指标

株高:主茎基部土面至植株尖端(人工扶直)长度,cm。

茎粗测定:从地面开始株高1/3处主茎直径,使用游标卡尺测量,mm。

生物量测定:藜麦成熟后收取藜麦地上部整株,按照株高将藜麦从主茎处截断,平均分为4段。每段分为主茎、分枝,其中分枝用手撸下穗。叶片按照着生部位分别归入主茎和分枝进行测质量。分样完成后在烘箱中以50℃烘干至恒质量后称质量。穗烘干后用手细细揉碎,剔除碎枝,过20目筛,存留下藜麦籽粒作为籽粒干质量。

1.5 数据处理

采用Excel 2016进行数据处理和曲线拟合分析,SPSS 22.0进行单因素ANOVA分析(Duncan标准,P<0.05)和相关性分析(Pearson标准),Graphpad Prism进行作图。

2 结果与分析

2.1 籽粒干质量与株高、茎粗等指标的相关性

相关性分析结果表明,单株的籽粒干质量与茎粗、地上部干质量以及穗、分枝、主茎这3个部位的干质量存在显著的相关性(表1)。在Excel 2006下进行曲线拟合,发现线性关系下决定系数(r2)值最高。

表1 籽粒干质量与其他指标的相关性分析

穗干质量、分枝干质量、地上部干质量与籽粒干质量之间的拟合曲线决定系数分别为0.969、0.946、0.950(图1-b、c、e),表明穗干质量、分枝干质量、地上部干质量与籽粒干质量之间线性相关性较强。考虑实际情况,可以根据穗干质量和地上部干质量计算相应籽粒干质量。将地上部干质量和穗干质量进行曲线拟合,发现地上部干质量和穗干质量之间呈极强的线性相关(图1-f)。

图1 籽粒干质量与株高、茎粗等指标的相关性

2.2 不同栽培密度下藜麦籽粒干质量与地上部干质量的相关性

中密度(1.33万株/667 m2)栽培下藜麦的地上部干质量与籽粒干质量拟合曲线的决定系数为0.968,远高于低密度(0.53万株/667 m2)和高密度(3.55万株/667 m2)下的决定系数(图2-a、b、c)。这表明,中密度下,藜麦的籽粒干质量和地上部干质量相关性较强;栽培密度过高或过低条件下,藜麦地上部干质量和籽粒干质量的线性相关性较弱。根据地上部干质量间接测算藜麦籽粒产量时,可能需要合理控制藜麦的栽培密度。

图2 3个栽培密度下藜麦地上部干质量与籽粒干质量的线性相关性

2.3 不同栽培密度下藜麦收获区籽粒干质量与地上部干质量的相关性

藜麦小面积种植情况下,一般采用人工采收。考虑到实际采收情况,按照藜麦株高将从地面起1/2株高至顶端的区域作为收获区,另一半作为秸秆区,模拟实际采收时舍弃秸秆区籽粒,采收收获区籽粒。

3个栽培密度下收获区籽粒占全株籽粒的比例具有显著差异,栽培密度越大,收获区籽粒占全株籽粒的比例越高。在本研究中,低密度(0.53万株/667 m2)栽培下收获区籽粒占比为78.0%,中密度(1.33万株/667 m2)栽培下收获区籽粒占比为95.4%,高密度(3.55万株/667 m2)栽培下有99.9%的籽粒集中在收获区(图3)。

图3 3个栽培密度下藜麦收获区籽粒占比

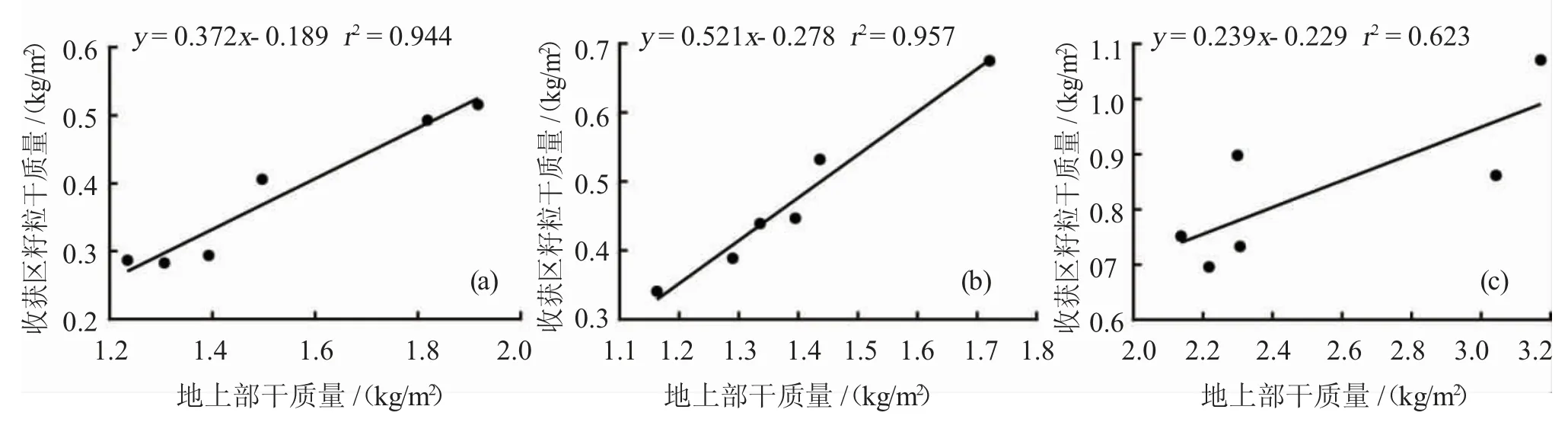

低、中密度下,地上部干质量与收获区籽粒干质量的拟合曲线决定系数分别为0.944、0.957(图4-a、b),表明两者间具有较高的相关性,可以由地上部干质量间接测算收获区籽粒干质量。而高密度栽培下,地上部干质量与收获区籽粒干质量的拟合曲线决定系数较低,仅为0.623(图4-c),难以直接由地上部干质量测算收获区籽粒干质量。

图4 3个栽培密度下藜麦地上部干质量与收获区籽粒干质量的线性相关性

3 讨论与结论

3.1 单株藜麦籽粒分配

赵军等研究表明,主穗对藜麦的产量具有重要作用[10-11]。本研究发现,藜麦籽粒产量多集中于包括主穗在内的藜麦上半部分收获区,且呈现密度越高收获区籽粒占全株籽粒的比重越高的趋势。中高密度栽培下有95%以上的籽粒集中在藜麦收获区。成熟时期藜麦茎秆的木质化程度较高,茎秆外层硬度较高,藜麦收割部位偏低时不利于机械化收获和人工脱粒,可以考虑通过密植提高藜麦收获区籽粒占比,同时改造机械以提高收获区藜麦的籽粒收获率。由此,可以在维持较高的籽粒收获率的要求下降低藜麦的收获脱粒难度。

3.2 生物量与籽粒产量估测

整体而言,地上部生物量(地上部干质量,x)与藜麦籽粒产量(籽粒干质量,y)相关性较好(r2=0.950),其线性拟合曲线公式为y=0.330x-0.256。因此,我们可以通过地上部干质量粗略测算藜麦籽粒干质量。

同时,各个密度下地上部干质量和籽粒干质量的相关性存在较大差异。根据地上部干质量测算籽粒干质量时,只有中密度栽培下其相关性差强人意。模拟实际采收情况时,中低栽培密度下可以根据地上部植株干质量测算收获区籽粒干质量,这使得藜麦田间籽粒产量的快速估测具有了一定的可行性。但是,高密度下收获区藜麦的籽粒干质量与地上部植株干质量间的相关性较弱,利用地上部植株干质量计算收获区籽粒干质量误差太大。考虑到高密度下收获区籽粒干质量占全株籽粒干质量的99.9%,或许可以利用穗干质量和籽粒干质量的强相关性计算收获区籽粒干质量,不过这在时效上仍有所不足。

从田间藜麦鲜质量生物量折算成干质量生物量,需要进行相应的采样调查,建立生育期与植株含水率的对应关系,从而给出藜麦植株干质量和鲜质量的折算公式。

对于大田藜麦生物量鲜质量测算,可以有2种做法。一是直接测定:在实际田块多点采样后,根据采样生物量估测整块田的实际生物量。这种方法费时费力,但相对准确、易于操作且普适性高。此法广泛应用于各种品种试验和实际生产中[12]。二是间接测定:根据作物生长差异探查作物生长情况和产量测定。现有研究多集中于利用作物不同生长情况对光线折射和反射情况的差异,采用广谱测定从而间接测定作物生物量和产量。这种测定方法需要根据相应作物的特点建立光谱和作物生长情况的相关模型,利用广谱测定仪器进行间接测定[13-16]。藜麦生物量鲜质量和籽粒产量测定目前主要采用直接测定方式[17]。

随着藜麦市场和种植规模扩大,遥感测产在藜麦上的实际应用前景可期。届时,明确生物量和籽粒产量的相关关系,利用光谱测定生物量,可以间接测定田间藜麦籽粒产量。