废弃遗留地重金属污染土壤治理与修复案例研究

幸秋明

(中化环境修复(上海)有限公司,上海 200000)

1 土壤污染治理与修复技术概述

污染土壤修复技术的研究起步于20 世纪70 年代后期,由于镉污染土壤造成的“骨痛病”问题受到极大关注[1]。在过去的30 年期间,欧、美、日、澳等国家纷纷制定了土壤修复计划,巨额投资研究了土壤修复技术与设备,积累了丰富的现场修复技术与工程应用经验,成立了许多土壤修复公司和网络组织,使土壤修复技术得到了快速的发展。中国的污染土壤修复技术研究起步较晚,在“十五”期间才得到重视,列入了高技术研究规划发展计划,其研发水平和应用经验都与美、英、德、荷等发达国家存在相当大的差距[2]。近年来,顺应土壤环境保护的现实需求和土壤环境科学技术的发展需求,科学技术部、国家自然科学基金委、中国科学院、环境保护部等部门有计划地部署了一些土壤修复研究项目和专题,有力地促进和带动了全国范围的土壤污染控制与修复科学技术的研究与发展工作。其间,以土壤修复为主题的国内一系列学术性活动也为中国污染土壤修复技术的研究和发展起到了很好的引领性和推动性作用。

近年来,大量的工农业生产活动致使土壤中的重金属含量超标,造成的土壤环境污染问题日益严重,对人体健康造成危害。造成土壤污染的重金属元素主要有汞、镉、钯、铬、砷、锌、铜、镍等元素[3]。重金属污染物在土壤中移动性很小,不易被分解,易随食物链进入人体,造成对人体的潜在危害。

目前国内外适应重金属污染土壤治理与修复技术主要有异位固化/稳定化、异位土壤洗脱、水泥窑协同处置、原位固化/稳定化、土壤植物修复等技术方法[4]。

2 项目概况

2.1 工程概况

某工业园区内企业于2011 年基本完成搬迁工作。工业园区废弃遗留地块被当地政府收储,拟规划为教育建设用地。工业企业关停或搬迁,遗留下来大量可能存在的环境污染场地,若这些场地未经环境调查评估或修复,场地的再利用可能存在潜在的健康风险。本工业园区面积2×106m2,主要规划产业为纺织、铜材加工、建材等。2009年8 月,省监测站中心对某工业园附近的农田土壤、雨水管网排口附近农田底泥进行了采样和监测分析。监测结果表明,某工业园区辐射线八个方位距离200m 处的村庄土壤环境质量尚好,而沿工业园区雨水排放管口靠近童家村侧农田土壤出现超标现象,最高超标倍数铜8.2倍、钯4.6 倍、锌13.2 倍。初步判断,农田土壤污染的途径主要是受涉重企业厂区堆场、沉降等造成的重金属污染物随雨水径流进入排水系统,最终进入农田。

2.2 场地条件分析

(1)场地水文地质条件。调查场地地下水主要为第四系松散堆积物孔隙潜水,地下水补给来源主要为大气降水,地下水较贫乏。勘察期间于勘探深度范围内揭露的地下水水位埋藏深度为2.9m~4.5m,高程为-1.22m~-5.58m。(2)场地现状。近期对施工现场进行踏勘发现,确定土壤处理暂存及处理场地安排在某空闲场地。土壤修复区域被某单位占用作为其施工办公及住宿的区域,其他区域原钢架结构厂房、工棚、砖砌结构及其他建筑物均已拆除。厂区北面、西面及南面均有道路,出入口位于北面。进场宽7.0m~10.0m,目前道路条件较好,可满足运输要求。(3)场地未来用地规划。根据《某县城市总体规划(2015-2035 年)》,本项目涉及的规划目标为教育科研用地、二类居住用地和商用设施用地。本项目场地,目前规划为二类居住用地和商用设施用地。

2.3 场地污染情况

场地调查结果表明,场地内土壤污染为重金属污染。A 地块,超过筛选值的主要为砷、镉、铜、铅、镍、锌,其最大浓度分别为砷195mg/kg,超标4.8 倍;镉487mg/kg,超标24.35 倍;铜2360mg/kg,超标1.2 倍;铅3560mg/kg,超标8.9 倍;镍222mg/kg,超标1.485 倍;锌24000mg/kg,超标4.88 倍。镉超标严重,其最大超标倍数为24.35 倍。

2.4 治理修复范围及工程量

场地土壤中主要超标污染物是砷、镉、铜、铅、镍、锌,修复区块共8 块,污染深度为1m~5m,污染土壤施工场地总面积为6249m2,需修复的污染土壤总土方量为13827m3。土壤污染修复点位及深度修复量估算见表1。

表1 土壤污染修复点位及深度修复量估算表

2.5 场地修复目标

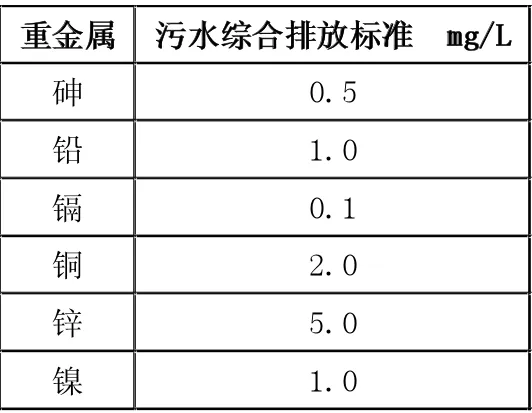

地块调整作为二类居住用地和商用设施用地,按照《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)筛选值作为修复目标值,土壤浸出浓度执行《污水综合排放标准》(GB 8978-1996),见表2。

表2 土壤浸出浓度修复目标

3 方案设计

3.1 技术路线

以重金属污染土壤治理与修复技术为指导,以污染土壤治理与修复为依据,在场地环境调查与风险评估的基础上,系统收集、整理项目场地内环境、水文地质、分析测试等资料,采用固化/稳定化方法手段,通过污染土壤清挖、转运、处理、养护、检验、路基填埋等一系列步骤,达到项目场地重金属污染土壤治理与修复的目的。

3.2 工艺流程

本项目工程修复技术路线及工艺流程图如图1所示。

图1 总体技术路线

(1)根据重金属污染土壤的污染范围进行定位放线,按照污染范围进行开挖,挖掘后用封闭式运输车运输至工业园厂区厂房内暂存。(2)根据施工需要转运至汇鑫公司固化/稳定化处理场,对污染土壤进行预处理,筛选去除建筑垃圾以及大颗粒,清洗去除污染物,检测合格后填埋或者进一步利用。(3)筛选后的土壤要进行精细化地筛分和破碎,方可保证后续的治理要求,然后进行固化/稳定化修复工序。对于含水率较高的土壤,需采用石灰减少土壤中的含水率,将土壤含水率控制至25%左右,方可进行后续施工。(4)预处理后的土壤根据其污染物质的浓度,以及小试结果,确定最终的加药量。需稳定化处理的污染土壤采用ALLU 筛分破碎铲斗和稳定化药剂进行充分混合。(5)修复处理后的金属污染土壤按照不超过每500m3一个样品进行取样检测,按照《固体废物浸出毒性浸出方法水平振荡法》(HJ 557-2009)进行浸出试验而获得的浸出液中,pH 值、镍、铜、锌、铅、镉、砷等污染物的浓度均未超过《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)中最高允许排放浓度。(6)验收合格后的土壤,外运作为路基、建筑填土。

3.3 技术参数及设备

污染场地修复技术最关键的节点在于修复工艺参数的确定,本项目污染土壤固化/稳定化技术的工艺关键参数见表3。固化/稳定化处理的具体参数如稳定剂种类、投加量和投加方式、最佳土水比、最佳养护时间将通过小试和中试确定。

表3 污染土壤固化/稳定化关键工艺参数

固化/稳定化工艺处置技术选用的主要工艺设备包括:挖掘机、筛分破碎铲斗设备。常用机械设备清单见表4。

表4 项目主要设备清单一览表

3.4 总体施工

(1)施工顺序。本项目污染土壤在不同地块,主要为异位施工,通过对现场平面合理布置利用,同时满足工期要求下,按照以下施工顺序施工。进场后进行现场三通一平(包括污染范围内地面被破坏及建筑垃圾清理)、临时设施建设以及设备进场等施工准备工作。交点现场控制点,进行污染区域测量定位放线。该地块包括B、C、D、E、F 五个区域,开挖后暂存于某工业园区A 公司1#场地空闲厂房内和2#场地露天空置水泥场地暂存。表层清洁土(0~1m)进行清挖,清挖后集中堆放,取样检测合格后方可用于道路垫土或者回填,如若检测结果不合格则随污染土一起处置;随后再对1m~5m 污染土壤进行清挖,清挖出的污染土壤转运至临时暂存区,暂存过程中按处理批次放置于固化/稳定化处理临近区域,方便分批次进行固化/稳定化处理。污染土壤修复完成后进行自检,自检合格后申请验收;验收合格后外运作为路基、建筑填土所用。本工程总体施工顺序为:现场三通一平、临时设施建设→测量放线→固化/稳定化修复、验收→资源化利用→项目竣工验收撤场。

(2)施工计划。污染土壤固化/稳定化处理方量为13827m3,拟采用ALLU 筛分破碎铲斗对污染土壤进行修复,该设备的运行能力设为300m3~500m3/台班,日运行8h 为1 个台班,每天可运行1 个台班,本项目配2 台设备,计划80 天内处理完(包含污染土壤开挖转运、修复、养护时间)。

4 修复效果评估

4.1 污染土壤清挖验收

对于大面积开挖区,采集场地土壤开挖清理后新鲜的表层土壤(0~1m);对于开挖后的土坑,同时采集坑壁土壤样品。考虑到本场地不同污染区以及同一污染区不同深度土壤中污染物种类、浓度变异较大,验收土壤采样采用系统网格布点,参照《场地环境调查技术导则》(HJ 25.1-2014)中技术规范,采样密度为20m×20m。基坑四壁分两层采样。

本项目开挖产生的基坑,即污染修复区域,基坑验收为对基坑遗留土壤进行采样检测,从而综合分析修复区域是否还存在污染。

(1)监测项目。场地修复验收的监测项目为需要修复的污染因子,基坑验收的监测项目同土壤修复因子。

(2)基坑验收流程。a. 单个基坑挖完后即开始基坑验收自检。b. 基坑按照设计深度和边界挖到后,基坑特定的自检首先是对颜色异常、气味重的区域进行立即检测,检测采样需要监理在场,所有样品送至第三方进行检测分析。c. 对于异常值,报监理和业主审定是否继续清挖。如清挖,则确定边界后继续挖异常值的点。d. 基坑清挖完毕,再进行全面布点的自检检测。

(3)布点方案。对完成污染土壤清挖后界面的监测,包括界面的四周侧壁和底部。如需采集土壤混合样,可根据每个监测地块的污染程度和地块面积,将其分成1~9 个均等面积的网格,在每个网格中心进行采样,将同层的土样制成混合样。

4.2 污染土壤修复验收

为确保污染土壤的修复效果和工期要求,《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》(HJ 25.2-2019)的要求,对修复完成后的土壤进行自检采样,并委托有资质的第三方检测公司进行样品检测,如发现不达标的样品,就要对该区域土壤进行二次修复,直至自检结果满足标准为止。

(1)检测项目。场地修复验收的监测项目为需要修复的污染因子,主要为重金属砷、镉、铜、铅、镍、锌。

(2)布点方案。修复效果验收过程的环境监测对象包含修复后土壤堆存。按照相应的标准对修复效果验收过程中各环境介质进行定时、合理地监测安排,有利于避免二次污染的发生,保证修复质量,确保施工人员及场地周边居民的健康安全。对于异位修复后的土壤,采用随机布点法布设采样点,原则上每个样品代表的土壤体积不应超过500m3,布点数量应根据修复技术修复效果、土壤的均匀性等实际情况进行调整。

4.3 修复效果评估总结

在验收阶段需对清挖后基坑和修复后土壤进行采样检测。基坑土壤共采集基坑底部和基坑侧壁土壤样品25个,通过检测分析,基坑土壤的重金属浓度均达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 15618-2018)筛选值。修复后土壤共采集30 个,与修复前相比较,土壤中砷、镉、铜、铅、镍、锌的浸出浓度大幅下降,满足《污水综合排放标准》(GB 8978-1996),达到修复治理目标。