缓解职业人员热应激用个体冷却服的研究进展

陈 曦,潘姝雯,戴宏钦,胡 珏,陈慧臻

(苏州大学纺织与服装工程学院,江苏 苏州 215021)

为了削弱有害职业环境对劳动者人身健康与安全的影响,在军事、医疗、工业等场景中已经广泛采用个人呼吸及皮肤防护装具。个体防护装具能够包覆部分或全部人体,并至少对躯干、手臂、腿部进行防护。这些装具通常具有厚重、多层、不透湿等特点,所有这些因素都限制了人体的热传递,增加人体热应激的风险[1]。长期以来,热应激一直被认为是对作业人员健康和工作表现的一种风险,尤其是在高辐射或炎热以及高活动量的环境中,如果未对人体进行及时的冷却,严重时可能导致人走向死亡[2]。因此,如何采取有效的手段来缓解在特殊环境下穿着防护服进行体力劳动所导致的人体热应激、保障劳动者的职业健康与安全是当前亟须考虑的问题。由于个体冷却服价格低廉、使用便捷,在热应力环境中,冷却服被用作一种有效且经济的方法来缓解热不适、延长工作时间。对于穿着防护服的人来说,使用能够降低躯干温度的冷却服装已成为职业环境中缓解人体热应激的最佳选择。

1 个体冷却服的分类

根据冷却介质的不同,冷却服主要分为气体冷却服、液体冷却服、相变冷却服和混合冷却服等。

1.1 气体冷却服

气体冷却服利用环境或压缩空气作为冷却介质,根据散热机制的不同,可以分为蒸发型气冷服和对流型气冷服。

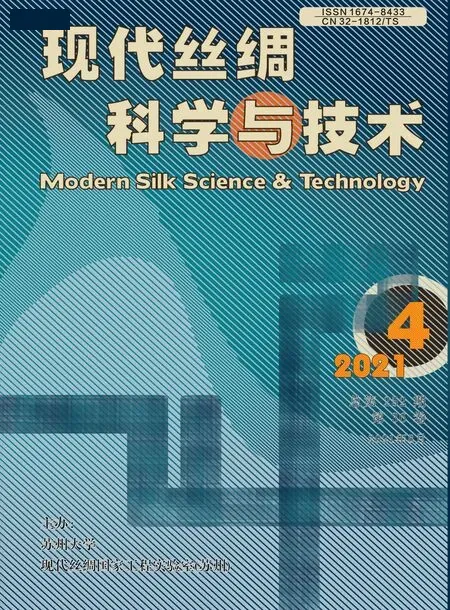

蒸发型气冷服(图1)又称风扇冷却服,主要由基础服装、微型风扇及电池组成。蒸发型气冷服将风扇按一定顺序嵌于服装上,利用水汽压梯度促进汗液蒸发散热,具有能耗低、结构简单、体积小、易于携带等优点[3]。在过去,防护服通常由风扇提供散热。然而在高温高湿环境中,较高的湿度将导致风扇散热能力降低;而在炎热、干燥的环境中,对流会导致大量汗液蒸发,严重时可能出现脱水现象,甚至危及生命,因此一般不采用风扇冷却服对特殊职业环境中穿着防护服的劳动者进行降温。有学者提出采用热电制冷代替风扇制冷,热电制冷法利用直流电流经具有热电转换特性的导体所组成的回路时会产生降温效果进行冷却,具有体积小、质量轻、无污染、使用寿命长、制冷效率高等优点[4]。2007年,牟超[5]研制了一款风冷式电子调温服。该调温服设置有热电制冷片,并利用风扇对制冷片进行降温,可用作医疗、生物、化学防护服及其他特殊防护服的防暑降温,但存在使用不便、舒适性较差等缺点。

图1 风扇冷却服

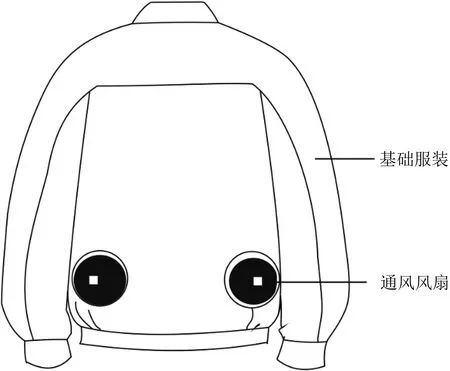

对流型气冷服(图2),由基础服装、空气压缩机、通风管等组成,当空气被压缩机冷却后,通过高压管输入冷却服内,气体与人体进行热对流,进而实现降温目的[6]。Glitz等[7]通过向隔热防护服的小气候中以600 L/min的速度注入除湿空气来增强蒸发热损失,可以有效延长穿着隔热防护服人员的耐受时间。此外,为防止持续冷却导致热感觉的改善而掩盖了核心体温的升高,Davey等[8]研究了冷却背心间断冷却方式在维持热平衡和提高热舒适性方面的有效性,发现了以稳定增加和减少流速的冷却方式提供了更凉爽的躯干温度感觉,同时降低了电池功耗。刘何清等人[9]设计了一款对流型气冷服,并研究了不同通气量对人体皮肤温度的影响,发现一定范围内通气量越大,皮肤温度越低,并对人体热舒适性起到一定程度的改善作用,但是在服装结构、通风管排列以及开孔布局方面还需进行优化。这些实验结果对对流型冷却服设计提供了理论指导。由于对流式气冷服的管道气冷装置的质量重、体积大、管长有限,并不适合穿着防护服在灵活工作流程中的移动使用。

图2 对流型冷却服

1.2 液体冷却服

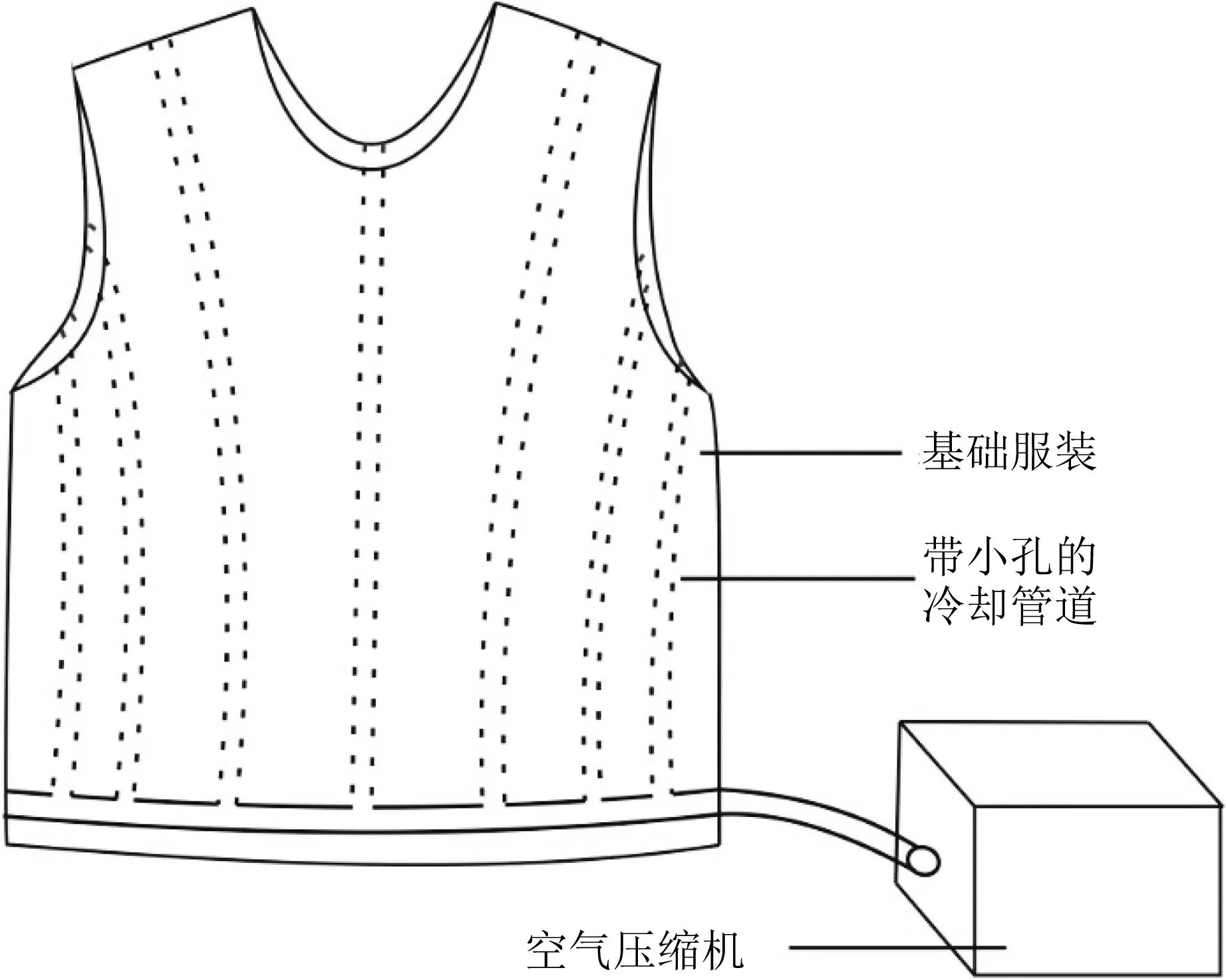

液体冷却服,简称液冷服,如图3所示,一般由基础服装、微型制冷系统及换热管网组成,冷却介质包括水、水和乙二醇或丙二醇组成的低于零度的冷冻液、相变乳液、冰水混合物等[10]。液冷服通过微型制冷系统驱动冷却液在换热管道中循环流动带走人体的代谢热,保持人体动态热平衡。

图3 液体冷却服

液冷服最早应用于航天领域,以解决气冷服无法满足宇航员散热需求的问题。目前,国内外学者从换热管路参数、降温介质温度以及水泵特性等方面研究了液冷服的性能。牛丽等人[11]研究了液冷服管网排列方式对降温效果的影响,发现穿着管路横向排列的液冷服能更有效缓解消防员热应激。由于液冷服管道的存在限制了汗液蒸发,Tanaka等人[12]研制了一款通过背部管道开孔匀速渗水进行蒸发冷却的液冷服,可以在不增加衣服湿度的情况下显著降低皮肤温度。Caldwell等人[13]评估了以水为冷源的液冷服对干热条件下穿着生化防护服人员的制冷效果,发现液冷服在15 ℃下,循环水可以有效改善不利的生理变化。Wang等人[14]开发了以相变微胶囊悬浮液为工作液的液冷服,发现液冷服的进口温度、质量流量和体积浓度显著影响冷却服的散热性能,为将来的航空航天应用提供了依据。由于液冷服冷却液温度过低会导致局部过冷,有害人体健康与安全,Bartkowiak等人[15]研制了一款可以根据人体需要调节冷源温度的液冷服,可以有效改善穿着镀铝防护服人员的热不适。

尽管普通液冷服采用的压缩装置制冷效率高,但其有使用不便、结构复杂、体积大、可靠性较差等缺点,故有学者提出利用热电制冷代替压缩机制冷,利用冷媒水在液冷服管道内循环,将冷量扩散到人体中进行降温。Delkumburewatte等人[16]开发了基于热电效应的液冷服,用于密封防护服衣下微环境的降温。该冷却服的自动冷却控制系统既可以提高降温的效率,也可以消除穿戴者不必要的监控。

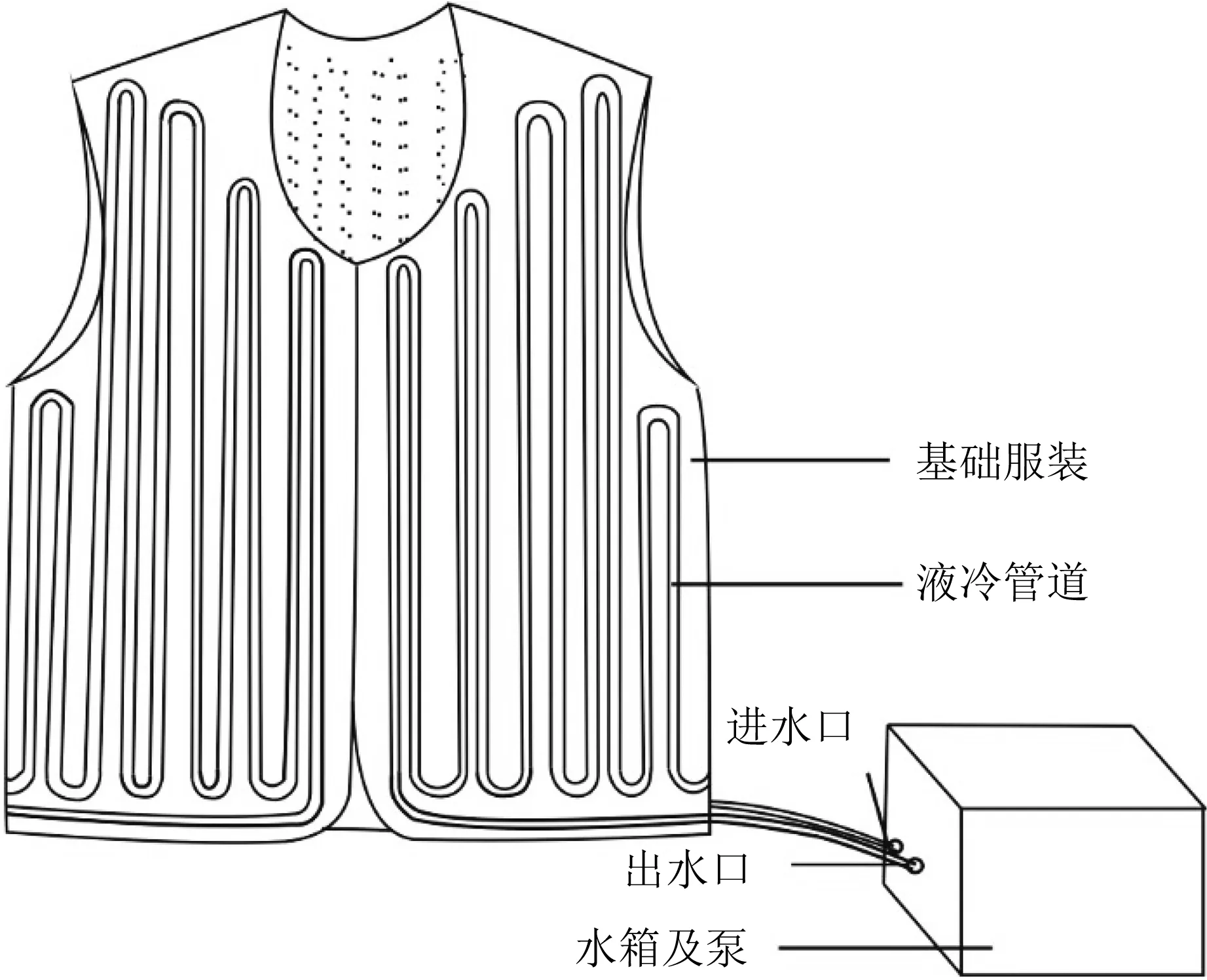

1.3 相变冷却服

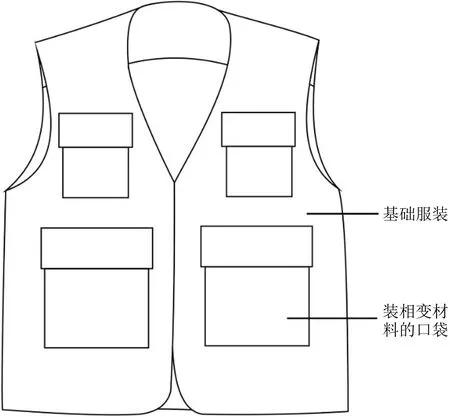

相变冷却服(图4),是一种应用较广泛,通过放置在服装夹层或内部口袋的相变材料(phase change materials,PCM)的相态变化进行冷却的服装,常用的冷却材料有水、干冰、凝胶、水合盐等[17]。由于相变冷却服不必连接任何外部设备,这使得它比液冷服或气冷服更便于携带。

图4 相变冷却服

相变材料的冷却效果主要取决于其熔化温度、热熔等。Chou等人[18]首次对比了以石蜡和冰为冷源在降低消防员生理负荷上的有效性,发现石蜡熔化时比冰更为柔软,与人体接触面积更大,能有效地防止热应激。Gao等人[19]同样研究了熔化温度对消防员降温效果的影响,结果表明熔融温度较低(24 ℃)的PCM背心对躯干和平均皮肤温度有更强的冷却作用,但未能有效降低核心温度,需研究温度较低且覆盖面积较大的PCM冷却装置。House等人[20]在此基础上评估了熔点为0、10、20、30 ℃相变背心对消防员的生理冷却效果,发现熔融温度在 0~10 ℃之间(或至少低于20 ℃)的冷却背心提供了最有效的冷却效果。此外,由于PCM的存在限制了水分从身体向环境的转移,从而导致冷凝的风险,也增加了佩戴者的额外负荷。

相变材料的冷却效果还取决于质量以及体表覆盖面积。张寅平等人[21]开发了一款相变冷却服,以防止传染病隔离区医护人员工作时产生中暑反应。通过对受试者身体各部位的热不适投票进行分析,发现相变材料的位置分布制约着冷却服的制冷效果。关平等人[22]对相变材料的位置分布进一步进行研究,发现相变材料以“门”字形分布时,可以使医护人员的人体舒适性达到最优。为优化PCM在医用防护服中的冷却性能,Reinertsen等人[23]对PCM的数量及位置继续进行了探讨。实验表明当PCM放置在热敏性较高的部位如胸部、腹部、肩胛骨处能够有效减少热应力,同时相对较少的PCM能够改善水分传输与蒸发,提高热舒适性。由于减少PCM的数量将会降低冷却时间,故Itani等人[24]提出利用PCM与固体干燥剂层相结合开发新型冷却背心,使用固体干燥剂吸附微气候区的水分,对提高人体汗液蒸发率具有借鉴意义。

1.4 混合冷却服

结合2种及以上不同降温原理的冷源制成的冷却服称为混合冷却服,混合冷却服兼顾不同冷源的优势及特点,提高冷却效率,在一定程度上扩大了使用场景,逐渐成为当前研究的重点。韦帆汝、Wan等人[25-26]开发了基于相变材料与微型风扇的混合冷却服,与仅含PCM或仅含通风风扇的冷却服相比,具有更好的冷却性能。Wang等人[27]设计了基于干冰和通风风扇的混合冷却服,利用干冰升华减轻人体负荷、风扇强化空气循环,有效缓解了吉祥物演员的热不适。但如何对干冰与人体的隔离处理、选择风扇及其分布(以提高制冷效率)还需进一步研究。由于PCM对外界环境的吸热和PCM表面的冷凝是影响混合冷却服降温性能的两个主要问题,Raj等人[28]提出在PCM包的外表面添加一层额外的薄绝缘层,实验证明该款混合冷却服能够有效降低平均皮肤温度和上半身温度,延长冷却时间。

2 冷却服制冷性能测试评价方法

2.1 人体穿着试验

人体穿着试验是指受试者穿着试验服装在特定实验环境及人体活动水平下进行实验,通过记录和分析人体生理参数,来评价人体热应激变化的一种有效方式。具体评价指标包括皮肤温度、核心温度、血压、心率、出汗量等[29]。由于人体热应激变化受多重因素影响,因此通常采用生理评价和心理学评价相结合。心理学评价通过主观投票对全身热感、舒适感、疲劳感等进行评分,并利用数学方法进行分析,以此评估穿着冷却服时人体遭受的热应激程度。人体穿着试验易受实验对象的影响,耗时且经济成本较高。

2.2 暖体假人系统测试法

针对火场、有毒化学场所等复杂环境,采用真人实验通常会使受试者处于危险之中,因此通过客观模拟实验来评价冷却服整体动态热性能很有必要。暖体假人法通常通过测量服装的热阻、湿阻来评价服装的热舒适性,测试方法包括恒皮温、恒热流、热舒适3种模式。其中恒皮温模式将假人各区段皮肤温度设定在34~35 ℃,适用于非极端环境;恒热流模式根据人体运动负荷设置加热功率,适用于各种环境;热舒适模式以Fanger的人体热舒适方程为控制模型,仅适用于热中性环境[30]。暖体假人法具有实验结果稳定、可重复性高、避免人体遭受热应激伤害等优点,但该系统设备极其昂贵、不具有推广性[31]。由于暖体假人无法准确模拟人体热调节,因此出现了利用人体热调节模型,如Fiala热调节模型,与暖体假人耦合的方法,以评价人体生理与知觉反应,但实验的可靠性还需要进一步完善[32]。

2.3 数值模拟法

数值模拟法通过扫描人体模型,导入人体和服装的扫描形状数据,设置温度、速度、静压、湍流动能等参数,采用计算机方法和模拟工具对人-服装-环境系统之间热湿传递进行分析、对人体着装舒适感进行评价,具有成本低、灵活度高、实验可重复性好等优点[33]。尽管针对复杂多变的职业环境进行热传递和热生理反应分析技术难度较高,模拟的准确性和合理性还需要对比实验结果进行验证,但随着计算机技术的快速发展,数值模拟法已成为冷却服动态热性能评价及服装产品设计优化中的重要工具。

3 冷却服发展的趋势

3.1 服装面料的创新设计与结构优化

冷却服面料选择与结构设计需要考虑实际穿着情况、使用环境、可操作性及生产成本等因素。根据制冷源的类型选择合适的面料制作服装,可以从原理、设计、工艺、制造等多方面进行面料的创新设计。例如,开发由聚酯纤维和棉纤维制成的双层织物,内聚酯层为导汗扩散层,棉质外层为吸附层,可以将人体皮肤表面的汗液快速排出至外层织物,保持皮肤干燥[34]。冷却服一般贴身穿着,服装结构设计要兼顾功能性与舒适性。例如,开发具有红外透过性的聚乙烯/聚酰胺复合纳米面料,并在静电纺丝聚酰胺纳米纤维中添加微珠,加宽纤维粒径分布并提高红光反射率,与传统纺织品相比更能使人体保持舒适干爽[35]。此外,在设计时考虑衣长、领型、开口方式等因素的影响。由于静态和动态工作中的紧密配合对最佳热交换至关重要,可以结合织物技术、三维扫描和计算机辅助制造的最新进展进行服装结构创新设计,以优化和个人的配合[36]。

3.2 制冷源的选择与位置分布

制冷源要根据人体的实际热量需求以及工作环境进行种类、质量与冷却温度的选择,要求结构简单、容易获取、对环境安全无害[37]。例如,可以考虑利用热电制冷代替压缩机制冷,提高热电制冷器的制冷量与制冷系数,实现热电元件微型化设计;结合不同制冷方式的冷源开发混合冷却服等。目前,冷却服大多将冷源均匀地分布在整个躯干区域,然而人体各个部位对冷却的需求量存在差异[38]。冷源的分布应以身体区域性生理特点为依据,努力使身体各部分的传热更加均匀,提高整体散热性能,保证穿戴者的热舒适性。如不同部位的血管分布、神经支配、组织隔热值和发汗率等均应考虑在内[39]。此外,制冷源应能够很好地贴合躯干部位,允许穿着者活动,并将体温保持在安全稳定的水平。

3.3 寻找新型动力源

大多数冷却服的动力源体积大、重量重,依赖电力,限制了佩戴者的行动自由,这是迄今为止市场上商业成功和可用性有限的潜在原因。寻求更高能量密度的供电电池,或是用微型内燃机代替电机驱动压缩机运转,这样可以很大程度减轻动力源的重量[40]。研究人员应该朝着降低工程设计复杂性的方向发展,尽量减少故障和对主要任务的干扰,延长冷却持续时间,同时降低成本和维护限制,能够为佩戴者所接受。满足这些条件是一项极其复杂的任务,需要针对大量不同的因素进行设计。

3.4 纳米技术与相变材料的结合

采用纳米技术封装相变材料,制备新型、高效纳米相变微胶囊。由于纳米微胶囊具有体积效应和表面效应,易于分散在流体中,并能在浆液中稳定流动,使其在热能储存和热管理方面具有良好的应用前景。国内外研究人员对纳米微胶囊技术进行了研究,但仍存在一定的问题,包括如何准确表征纳米材料的精细结构;建立预测微区尺寸与材料特性的关系函数;提高封装效率;保障在各种传热和流动条件下的化学稳定性等[41]。

3.5 智能温控系统的开发与运用

特殊环境作业者通常处于高风险环境中,需要及时掌握其健康安全并做好相关的防护。因此,能够实时监测和分析他们的生理健康状况尤为重要。开发结合人体生理学原理和计算机编程技术的智能温控系统,利用传感技术对皮肤温度进行实时监测,同时根据人体生理参数的变化自动调节冷却功率。将智能温控系统与冷却服相结合,可以有效改善人体舒适性[42]。操作简单、易于访问,电池供电与能量收集、硬件微型化设计、温度的精细调控、穿着耐久性、安全性等问题是未来智能温控系统的开发重点。

4 结语

随着社会的发展,将有越来越多的劳动者投入到不同的工作、生活场景中,热应激是众所周知的职业健康危害之一,寻找有效的降温干预措施对劳动者的健康和安全具有重要的意义。在气候变化背景下管理热应激的效率在很大程度上依赖于预警系统、有效和可靠的热暴露测量和评估方法以及对预防措施的效率和成本效益的了解。目前,国内外进行了多种冷却服的研究,但各种冷却系统仍存在一定的短板,在保障职业安全方面还需要进一步提高。冷却服是一个融合多种学科的产物,未来冷却服发展的关键是评估热应激水平以及技术创新,研究如何在保证制冷量的前提下减轻负荷,降低成本,增加产品功能性与可靠性,实现安全性与舒适性的统一。