基于物理模型试验的碎屑流流态化运动特征分析

龙艳梅 ,宋 章 ,王玉峰 ,程谦恭,3,4 ,李 坤 ,吴 越

(1.西南交通大学地质工程系,四川 成都 611756;2.中铁二院工程集团有限责任公司,四川 成都 610031;3.西南交通大学高速铁路运营安全空间信息技术国家地方联合工程实验室,四川 成都 611756;4.高铁线路工程教育部重点实验室,四川 成都 610031)

高速远程滑坡是一种极其特殊的地质灾害,其典型运动特征是初始破坏形式以大型岩崩、岩滑为主,在后续运动过程中滑体逐渐破碎分解为大小各异的碎屑颗粒,以碎屑流的形式高速运移扩散[1]。高速远程滑坡最为典型的特征不仅表现为异常高的运动速度,还表现在其难以预料的超常滑距,一般而言,碎屑流可沿近水平的路径运动几公里、十几公里甚至几十公里[2-6]。为解释高速远程滑坡远程运动机理,国内外众多学者进行了大量的研究工作,提出了多种机理假说,如气体润滑减阻机理[7-8]、颗粒剪切流化减阻机理[9-10]、碎屑化减阻机理[11]、块体动量传递作用[12]、基底层液化减阻机理[13]、裹挟促滑减阻机理[14]等。这些机理假说的提出可以在一定程度上解释高速远程滑坡的远程运动,然而,对于滑坡堆积体所包含的所有地质证据,一些机理则无法给予合理的解释。迄今为止,对于高速远程滑坡的运动机理尚未达成统一的认识,仍需进一步开展相关的研究。

流态化运动是高速远程滑坡在碎屑流运动阶段主要的运动形式[15]。这种流态化运动特征反映在高速远程滑坡堆积体中往往表现为堆积体表面各种形态的堆积脊、堆积丘、流线(或流带)和边缘堤等微地貌单元,以及堆积体剖面上所揭露的地层的扭曲变形、剪切带、反粒序等内部结构特征。这些特征反映了碎屑流运动过程中存在显著的内部变形,而区别于一般滑坡以“滑动”为主的运动。根据Hungr等[16]对滑坡的分类,高速远程滑坡被划分为以颗粒流动为主要运动形式的“流态滑坡(flow-like landslide)”。

颗粒材料的本质属性之一是在一定条件下表现出类似于流体的流动行为。因此,在大多数试验及数值模型中,通常采用颗粒材料作为模拟碎屑流运动过程的主要介质。在理论模型的研究中,一般将其等效为连续介质以简化模型[14,17]。由于颗粒流物质组成单元为离散的颗粒,颗粒间复杂的相互作用决定了其宏观流动特征的复杂性。根据颗粒间相互作用方式的差异,存在三种不同的颗粒流流态(flow regime)[18-19]:准静态(qusi-static regime)、密集态(dense regime)及惯性态(inertial regime)。准静态的颗粒流,颗粒间为持续的摩擦接触作用;惯性态的颗粒流,颗粒主要呈离散状态,颗粒间相互作用以碰撞为主;而在密集态颗粒流中,两种颗粒间相互作用同时存在。在这种复杂的颗粒间相互作用下,采用传统流体力学中的本构模型往往难以对颗粒流进行准确描述,因此颗粒流的流动特性的研究是目前地球科学及物理学等领域普遍关注的热点。

由于高速远程滑坡事件具有突发性和不确定性,难以对其运动过程进行直接观测,因此通常采用物理模型试验方法对其失稳-运动-堆积的全过程进行模拟。目前,物理模型试验已成为碎屑流类地质灾害研究中最为普遍的研究手段之一。Davies等[20]通过斜板试验研究了颗粒流体积、下落高度及斜面倾角对干碎屑流运动距离的影响。Manzella 等[21]较为全面地研究了下落高度、滑体材料和体积、坡面倾角以及内摩擦角等不同参数对颗粒流前缘运动速度及堆积体结构特征的影响。王玉峰等[22]通过自行设计的三维物理模型试验装置研究了复杂三维地形条件下碎屑流的运动堆积特征。郝明辉等[23]利用斜槽试验研究了颗粒粒径组成、底面粗糙度、运动路径起伏条件等因素对碎屑流在运动过程中颗粒分选的影响。李祥龙等[24]、陆鹏源等[25]通过物理模型试验,研究了碎屑流对下覆层的铲刮作用及其对碎屑流运动的影响规律。张志东等[26]探讨了滑源区粒序分布及颗粒粒径对滑体运动速度、堆积形态、冲击力的影响。

目前,针对碎屑流的物理模型试验大多是通过控制试验条件,研究一种或多种因素对碎屑流运动堆积特征的影响,从而建立变量和运动距离、堆积体特征等的经验关系,而对于试验条件下颗粒流的流动特性、细观上颗粒的运动、相互作用等特征则关注较少。本文通过自行设计的物理模型试验,首先通过改变颗粒流的粒径组成,对不同条件下颗粒流纵向上的速度分布特征、内部剪切变形条件以及流态等流动特性进行了研究,在此基础上讨论了粒径组成对碎屑流流态化运动特征的影响。研究结果可以为从细观运动特征上揭示高速远程滑坡的运动机理提供依据。

1 物理模型试验方案

1.1 试验装置

本试验装置选用两侧施加约束的斜槽装置,如图1(a)所示,试验装置主体由支架和模型槽组成,其中,模型槽分为物料盒、倾斜槽和堆积槽三个区段,分别对应滑坡的源区、运动区和堆积区。物料盒与倾斜槽通过一直立挡板分隔,挡板采用旋转式开合设计,通过转轴一侧的悬臂控制挡板的开启以释放物料,倾斜槽与水平堆积槽通过合页连接,各个区段的尺寸如图1(b)所示。模型槽侧壁采用10 mm厚透明亚克力板,底板则采用8 mm厚黑色亚克力板,侧壁粘贴有1 cm ×1 cm透明坐标纸,以便于对颗粒流的运动及堆积参数进行统计。

图1 试验装置示意图Fig.1 Sketches of the experimental apparatus

1.2 试验材料及工况设计

对于高速远程滑坡堆积体,其碎屑颗粒在形态上往往呈不规则的棱角状,且粒径变化范围较大。在一般的碎屑流模型试验中,往往采用不规则形态的岩石矿物颗粒作为相似材料,以使颗粒的物理力学性质尽可能接近原型滑坡。鉴于石英颗粒的密度(2 650 kg/m3)与自然界中一般的脆性岩石材料较为接近,且其物理化学性质更为稳定,因此本试验选用不规则形态的石英砂作为试验材料。

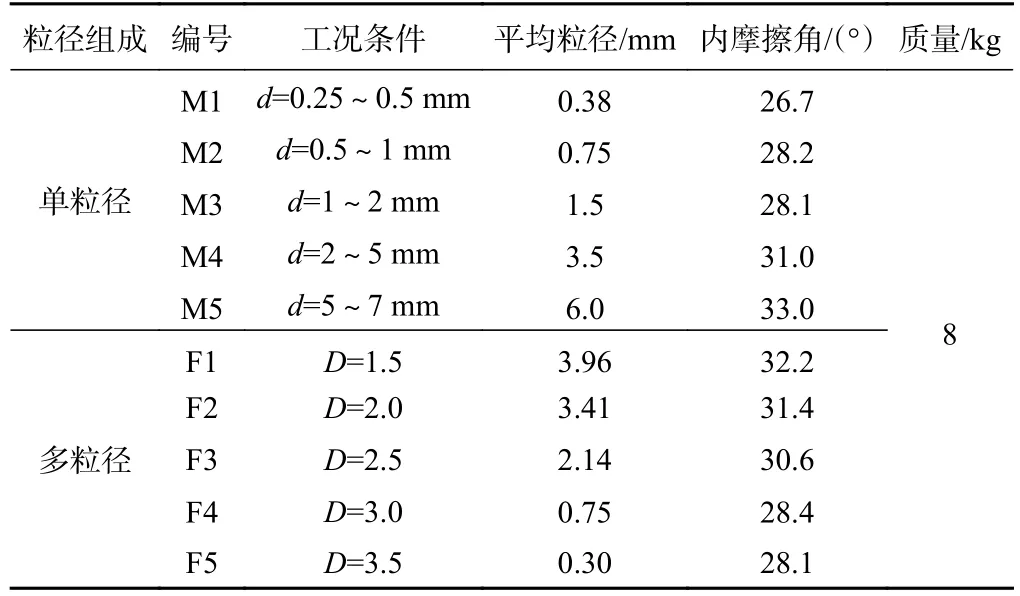

本试验主要针对不同物质组成条件下颗粒流的流态化运动特征进行研究,因此,仅考虑颗粒粒径组成这一单因素的影响。在所有工况条件下,斜槽倾角均设为40°,物料总质量统一设为8 kg。试验分别考虑单粒径和多粒径两种不同的粒径组成,如图2所示。对于单粒径组成,设置0.25~0.5 mm、0.5~1 mm、1~2 mm、2~5 mm和5~7 mm五种工况条件;对于多粒径组成,以高速远程滑坡堆积体分形维数D的分布范围(1.3~3.2)[27]为依据,选用0.1~7 mm范围内的石英砂,配制1.5,2.0,2.5,3.0,3.5五种不同分形维数的混合物料。对于每种混合物料中各粒径的颗粒含量,采用文献[28]中的方法反算获取,不同分形维数物料的粒径级配曲线如图3所示。试验共设计10种工况条件(表1所示,每种工况进行3次重复试验,以保证试验结果的可靠性。

图2 试验材料Fig.2 Granular materials for the experiments

图3 不同分形维数粒径级配曲线Fig.3 Grain size distribution curves of granular materials with different fractal dimensions

表1 试验工况设计Table 1 Design of experimental conditions

1.3 数据采集及数据处理

为观察颗粒流内部变形特征并获取相应的流态参数,通过侧向局部监测的方法对颗粒流运动过程进行记录,图像采集选用Baumer VCXU-02M高速相机(帧率850 fps,图像分辨率640 × 480 px)。相机安装于挡板以下132.5 cm处,在该位置处,颗粒流运动速度接近最大且不受堆积过程的影响,拍摄范围为15 cm ×10 cm,如图1(b)所示。

对于高速相机图像序列,可以通过粒子图像测速(PIV)的方法获取颗粒流内部的速度场及其变化特征。本试验中所采集的图像选用开源软件GeoPIV进行处理分析,对于每一帧图像,通过追踪相邻两帧图像中特定区域(PIV的基本单元——子集)的纹理结构等信息,计算相邻时间间隔内通过计算范围的子集位移,从而可获得颗粒流在不同时刻、不同区域的速度矢量。本文选用大小为30 × 30像素、间距为5像素的子集来分析图像序列(图4)。为获取颗粒流不同深度的速度分布特征,提取了不同时刻颗粒流通过图像中某一列子集时沿运动方向的速度值,所得速度分布曲线如图4所示。由于在纯白色细颗粒条件下,图像中的颗粒边界、轮廓等纹理特征不显著,因此,将本试验中M1、M2工况的物料中30 %的颗粒染为黑色以提升PIV计算精度。

图4 PIV计算速度分布曲线示意图Fig.4 Schematic diagram of PIV analysis

2 试验结果分析

2.1 颗粒流速度分布特征

颗粒流沿深度方向的速度分布特征是把握颗粒流内部结构、量化颗粒流动行为的前提。根据本试验所采用的高速相机帧速率(850 fps),可以通过PIV分析获取颗粒流自前缘向尾部相邻时间间隔为1.18 ms的速度分布特征,对于每一组试验,以颗粒流经过采样剖面的总时间ttot为标准,自前缘向尾部对每一次计算的时间t进行归一化处理,选取一定间隔(t/ttot=0.05)的21个速度剖面进行不同工况条件下颗粒流速度分布特征的分析,如图5所示。

图5 颗粒流速度分布特征Fig.5 Velocity distributions of the granular flow

对于每一种试验工况,颗粒流速度分布随时间的变化规律基本相同。图5为某一工况条件下颗粒流自前缘向尾部的颗粒流u-h曲线,其中,u表示沿运动方向的速度,h表示垂直于流向的高度。从图中可以看出,颗粒流速度自前缘向尾部整体呈逐渐减小的趋势,反映了颗粒流的加速运动过程。从速度的分布来看,颗粒流主体部分表现为表面速度较大,向底部逐渐减小的特征;而在颗粒流前缘和尾部则表现为不同的分布形态,呈自上而下逐渐增大的特征。通过对比图5不同位置的高速相机图像可以看出,颗粒流前缘和尾部由于颗粒流厚度较小发生了显著的离散,部分离散颗粒位于斜槽内部(未贴近斜槽侧壁),导致其相对于高速相机的距离增大,因此所得速度偏低;而主体部分厚度大,整体呈密集状态,PIV分析所得的颗粒流速度为紧贴斜槽侧壁的颗粒速度。因此,对于颗粒流的流态化运动特征,重点以主体部分的速度为依据进行分析,在每种工况下,选取归一化时间为0.15~0.80之间的速度剖面进行后续对比分析。

2.1.1 单粒径颗粒流速度分布特征

图6为单粒径颗粒流在不同粒径组成条件下的速度分布曲线。从图中可以看出,在同一粒径颗粒流中,主体部分不同前后位置的速度分布形式基本一致;在所有粒径组成条件下,颗粒流与底部均存在相对滑动(即底部速度不等于0),且底面滑动速度随粒径增大而增加,同时,颗粒流整体的运动速度也随粒径的增大呈增大的趋势;对于不同粒径的颗粒流,主体部分的速度分布曲线呈现不同的形态,随着粒径的增大,速度分布曲线由非线性分布形式逐渐转变成近似线性的直线,其整体的斜率逐渐增大,对于d=5~7 mm的颗粒流,不同高度的速度大小近似相等,曲线呈近似直立的分布形式。这些特征表明,随着粒径的减小,不同高度颗粒层之间的相对运动逐渐增加,即颗粒流动过程中内部的剪切变形增加。

图6 单粒径颗粒流速度分布特征Fig.6 Velocity distributions of the mono-disperse granular flow

2.1.2 多粒径颗粒流速度分布特征

图7为多粒径条件下不同粒径组成的颗粒流速度分布特征。从中可以看出,在多粒径条件下,同一颗粒流的主体部分在不同时刻的速度分布曲线具有一致的变化趋势。在不同分形维数条件下,颗粒流与底部同样存在相对滑动,且随着分形维数的减小,粗颗粒含量增加,颗粒流底面的滑动速度及颗粒流整体的运动均呈增大的趋势;从速度分布曲线的形态来看,随着分形维数的减小,曲线整体的斜率呈增大的趋势,当D=1.5时,曲线呈近似直立的分布形式,表明粗颗粒含量的增加导致内部剪切变形程度降低。

图7 多粒径颗粒流速度分布特征Fig.7 Velocity distributions of the poly-disperse granular flow

2.2 颗粒流内部剪切特征

颗粒流内部剪切特征是颗粒流运动过程中内部变形及结构特征的直观反映。为定量分析颗粒流内部的剪切特征,可通过计算不同高度颗粒流的速度差获取颗粒流内部剪切速率分布。本试验中,通过计算深度方向上相邻子集的速度梯度,可获取剪切速率沿深度方向的分布特征。剪切速率可通过下式计算:

其中,du、dh分别为相邻两个子集的速度差和高度差(图4)。

2.2.1 单粒径颗粒流内部剪切特征

根据图6中单粒径颗粒流的速度分布曲线所得对应的剪切速率分布曲线如图8所示。可以看出,对于单粒径颗粒流,剪切速率总体上介于0~200 s-1之间,在同一颗粒流的不同位置,以及不同颗粒流中,剪切速率的分布均存在一定的差异,但总体上都是随颗粒流深度的增加呈逐渐增大的趋势。从整体来看,随着粒径的增大,剪切速率呈减小的趋势。当颗粒粒径较小时(如M1和M2),随着深度的增加,剪切速率从0开始增大,至颗粒流底部达到最大值,如图8(a)和图8(b),且增量随深度的增加亦呈增大的趋势,反映了内部剪切向颗粒流底部集中的现象,与图6中的速度剖面相对应;随着粒径的增大,这种剪切向底部集中的现象逐渐弱化,颗粒流不同深度剪切速率的分布更加均一,反映了颗粒流速度分布逐渐由非线性向线性转变的过程(图6);当粒径为5~7 mm时,不同时刻、不同深度的颗粒流剪切速率均在0附近变化,表明颗粒流内部剪切变形程度较低,主要以沿底面滑动的形式运动。由此可见,在单粒径颗粒流中,随着粒径的增大,颗粒流的流态化运动特征逐渐弱化,即逐渐由颗粒“流动”向“滑动”转变。

图8 单粒径颗粒流剪切速率分布特征Fig.8 Shear rate distributions of the mono-disperse granular flow

2.2.2 多粒径颗粒流内部剪切特征

对应于图7中多粒径颗粒流速度分布曲线的剪切速率分布曲线如图9所示。从图中可以看出,在多粒径条件下,颗粒流剪切速率总体上亦介于0~200 s-1,对于不同分形维数的颗粒流,其内部剪切速率的大小及其分布形态也不相同,当分形维数最小时,如图9(a),颗粒流不同高度及不同时刻的内部剪切速率近似为0,表明该工况下颗粒流内部剪切变形程度较低,颗粒以近似滑动的形式沿斜槽运动;随着分形维数的增大,整体的剪切速率呈增大趋势,尤其在接近颗粒流底部增加最为显著。这些特征表明,细颗粒含量的增加一方面使颗粒流由“滑动”向“流动”的形式转变,另一方面则促进了颗粒流内部剪切向底部的集中。

图9 多粒径颗粒流剪切速率分布特征Fig.9 Shear rate distributions of the poly-disperse granular flow

2.3 颗粒流流态特征分析

2.3.1 颗粒流流态定性分析

图10为单粒径颗粒流不同位置流经监测区的高速相机影像。从图中可以看出,对于同一颗粒流,其流态在整个运动阶段并非恒定的,在所有粒径条件下,颗粒流前缘和尾部的颗粒主要呈离散态运动,而主体部分则主要呈密集状态,仅表面局部颗粒发生离散。对于不同粒径的颗粒流,随着粒径的增大,颗粒的离散化现象更为显著,表明颗粒流内部颗粒的碰撞作用加强,颗粒流整体趋于向惯性态转变。

图10 单粒径颗粒流高速摄影图像Fig.10 Snapshots of the mono-disperse granular flow

对于多粒径颗粒流,前缘和尾部的颗粒亦表现为离散态为主的运动,而主体部分则主要为密集态,仅表面局部颗粒发生离散,且随着分形维数的减小,大颗粒含量的增加,这种离散现象更加显著(图11),与单粒径条件下颗粒流流态随粒径的变化规律一致。由此可见,颗粒流的粒径组成条件是控制颗粒流流态的关键因素。

图11 多粒径高速摄影图像Fig.11 Snapshots of the polydisperse granular flow

2.3.2 颗粒流流态定量分析

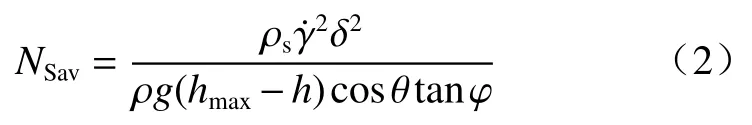

为进一步分析不同粒径组成条件下颗粒流的流态特征,引入定量参数NSav。NSav表示Savage数,是一个由量纲分析导出的无量纲参数,用于评估实验室颗粒流中颗粒惯性力和摩擦接触力的相对权重[17]。对于本试验条件下的颗粒流,NSav定义为:

式中:ρs——颗粒密度,对于石英砂,ρs取2 650 kg/m3;

δ——平均粒径;

ρ——堆积密度,在所有工况下均取1 600 kg/m3;

hmax——颗粒流厚度;

θ——斜槽倾角/(◦);

φ——内摩擦角/(◦),按表1进行取值。

根据Savage和Hutter[17]所得结论,NSav越大,颗粒流中颗粒间碰撞作用越强。当NSav>0.1时,颗粒间的相互作用以颗粒碰撞为主,即颗粒流主要呈惯性态;当NSav<0.1时,颗粒间主要通过摩擦接触进行力的传递,颗粒流可视为密集态。

为分析不同粒径组成条件下颗粒流不同深度的流态变化特征,对每一种试验工况的颗粒流主体部分的速度值进行拟合,并根据该拟合曲线计算不同高度的剪切速率,进而通过式(2)计算得出了NSav随颗粒流相对高度(h/hmax)的变化曲线,如图12所示。

图12(a)为单粒径颗粒流在不同粒径条件下的NSav分布曲线。可以看出,在所有粒径条件下,NSav随高度的变化特征基本一致,均表现为表面和底面附近较大,中间部分较小的分布特征,尤以表面附近增大最为显著。出现该现象的原因一方面是由于颗粒流表面有效正应力的降低,另一方面则是颗粒流底部剪切速率的显著增大(图8)。在所有粒径条件下,颗粒流表面附近的NSav均大于0.1,表明该区域颗粒间的相互作用以碰撞为主,与图10中颗粒流表面发生离散的现象相对应。总体来看,对于单粒径颗粒流,其主体部分的NSav大多小于0.1,表明颗粒流主体部分以密集态为主。

图12 颗粒流Savage数随高度的变化特征Fig.12 Variations in the Savage number with the granular flow height

如图12(a)所示,对于不同粒径组成的颗粒流,随着粒径的增大,NSav总体呈增大的趋势,表明颗粒流内部颗粒的碰撞作用加强,与图10中所反映的流态随粒径的变化特征一致。当粒径增大至M5时,NSav则出现显著的降低,甚至低于最小粒径条件下的颗粒流,造成该异常变化的原因主要是在该粒径条件下,颗粒流内部的剪切速率趋向于0(图8),即颗粒流内部剪切变形显著降低的结果。

在图12(b)中,多粒径的颗粒流,其Savage数随高度的变化趋势与单粒径颗粒流基本相同,也表现为颗粒流表面显著增大,中部变化相对较小,向底部又出现缓慢增大的特征。在所有分形维数条件下,颗粒流表面的NSav均大于0.1,对应于图11中颗粒流表面发生离散的现象。对于不同粒径组成的颗粒流,当分形维数为3.5时,颗粒流主体部分的NSav<0.1,表明在该粒径组成条件下,颗粒间相互作用以摩擦接触为主,随着分形维数的减小,粗颗粒含量增加,NSav总体呈增大的趋势,当D=2.5和D=2.0时,颗粒流主体部分的NSav>0.1,表明颗粒流内部颗粒的碰撞作用显著加强。当D=1.5时,由于颗粒流内部的剪切速率趋向于0(图10),对应的Savage数也显著降低。总体而言,当平均粒径相差不大时,相比于单粒径的颗粒流,多粒径颗粒流的Savage数偏大,表明在多粒径混杂的颗粒流体中,颗粒间碰撞作用相比于均质的颗粒流更强烈。

3 讨论

以上试验结果表明,颗粒粒径组成是影响颗粒流内部剪切特征的关键因素。在单粒径和多粒径组成条件下,均表现为剪切速率随平均粒径的减小而增大的现象,反映了颗粒流运动过程中内部变形随粒径的减小而增大的典型特征,即颗粒流从“滑动”向“流动”的转变过程,因此,粒径减小是颗粒流态化运动的重要前提。另一方面,随着颗粒平均粒径的减小,剪切速率在颗粒流底部增长较快(图8、图9),反映了内部剪切向颗粒流底部集中的现象。Silbert[29]通过建立周期性边界,对不同厚度的稳定均一颗粒流进行了三维数值模拟分析,结果表明,颗粒流相对厚度(h/δ)的增大是导致底部剪切速率增大的主要原因。在本试验中,随着颗粒平均粒径的减小,颗粒流相对厚度显著增大,由此可以认为,平均粒径变化所导致的颗粒流相对厚度的差异是颗粒流内部剪切特征变化的主要原因。

碎屑化作用是贯穿高速远程滑坡运动堆积过程的关键动力学过程,随着碎屑化作用的持续进行,碎屑流中的颗粒粒径逐渐减小,滑坡的运动由初始条件下的滑动逐渐转化为碎屑流。根据上述试验结果,这种碎屑化所导致的粒径减小是滑坡由滑动向流态化运动转变的关键原因。Dufresne等[30]在对阿尔卑斯山脉的Tschirgant滑坡进行详实野外调查的基础上,发现滑坡堆积体的平均粒径随运动距离的增大而减小,且内部剪切带的发育程度随堆积体运动距离的增大而升高,反映了碎屑流内部变形程度随粒径减小而增加的典型特征。另一方面,根据试验结果,粒径的减小会促进颗粒流内部剪切向底部集中,而这种剪切集中是颗粒流相对厚度增大的结果。对于高速远程滑坡,其空间尺度远大于实验室尺度下的颗粒流,厚度一般高达数十米至上百米,随着碎屑颗粒的不断破碎解体,颗粒粒径不断减小,碎屑流相对厚度不断增加,尤其在碎屑流底部,碎屑化程度最高,促进了剪切向底部的集中,当剪切集中到一定程度时,则可能形成一个高剪切区。因此,高速远程滑坡堆积体中普遍发育的底部剪切带同样可以归因于持续碎屑化所导致的颗粒粒径的不断减小。

从试验可以看出,在所有工况下,颗粒流不同位置可以表现出不同的流态特征。在颗粒流前缘及尾部,颗粒出现显著的离散现象,颗粒间相互作用以碰撞为主;而在颗粒流主体部分,颗粒与颗粒主要呈密集接触的状态,颗粒间相互作用以摩擦接触为主,造成这种流态差异的原因主要是颗粒流厚度的变化。在颗粒流中部的主体部分,由于颗粒流厚度较大,下层颗粒间的碰撞作用向上的分量难以克服上层颗粒的压力而保持密集接触的状态;而在颗粒流前缘及尾部,颗粒流厚度减小,上层颗粒对下层颗粒的约束作用降低,从而导致颗粒发生显著的离散。从图10、图11可以看出,在颗粒流主体部分,颗粒的离散主要起始于颗粒流表层,从Savage数的分布曲线来看,在颗粒流表面附近颗粒间的碰撞作用显著加强,从而导致了表层颗粒的离散化;在颗粒流底部,剪切速率的增大同样会导致颗粒间碰撞作用的加强(图12),然而,由于上覆颗粒的约束作用,底层颗粒未发生显著的离散现象(图10、图11)。

从国内外大量高速远程滑坡野外调查实例来看,堆积体在竖向上往往呈现粒径分层的特征,自上而下分别称为硬壳层(carapace facies)、主体层(body facies)和基底层(basal facies)[27]。硬壳层位于堆积体表层,以粗大的块石、碎石颗粒等粗颗粒为主,基质颗粒含量较少,颗粒结构较为松散,颗粒间主要为颗粒支撑,且颗粒表面往往可见断口、擦痕、V形坑等撞击结构;结合上述试验结果可以推断,在该层中颗粒间的相互作用主要以碰撞作用为主。主体层位于堆积体中部,为厚度最大的层,碎屑化程度较高,颗粒粒径分布范围大,以细颗粒为主,粗颗粒散布于细颗粒中,形成杂基支撑;在该层中,往往发育有源层序保留、拼贴构造等典型堆积结构,这些结构的存在表明碎屑流运动过程中该层中颗粒主要为密集接触的状态,与试验颗粒流中部Savage数较低的现象相符合。基底层位于堆积体底部,颗粒粒径在三层中为最小,一般对应于底部高剪切集中带,为滑坡运动过程中内部剪切速率最大的区域,在高度剪切集中作用下,颗粒间相互作用可能发生本质的变化,而这些变化则可能是揭示高速远程滑坡动力学机理的关键所在。本试验重点得出了粒径组成条件这一关键因素对底部剪切集中的影响,而对于剪切集中所导致的颗粒相互作用则需要开展进一步的研究工作。

4 结论

(1)粒径组成是影响颗粒流速度大小及分布特征的重要因素。随着颗粒粒径的增大或粗颗粒含量的增加,颗粒流底部相对于边界的滑动速度以及整体的速度均呈增大趋势,颗粒流速度分布曲线斜率也逐渐增加,反映了颗粒流内部剪切变形程度的降低。

(2)在不同粒径组成条件下,颗粒流内部剪切速率的分布形式也不相同。随着颗粒粒径的减小或细颗粒含量的增加,颗粒流内部剪切速率逐渐增加,且越靠近颗粒流底部,增加越显著。这一方面反映了随粒径减小,颗粒流由“滑动”到“流动”的运动形式转变;另一方面反映了粒径减小有助于促进颗粒流内部剪切向底部的集中。

(3)在同一颗粒流的不同运动阶段及不同纵向深度,具有不同的流态特征。对于颗粒流前缘及尾部,由于颗粒流厚度的降低,颗粒流主要呈惯性态,颗粒间以碰撞作用为主;对于颗粒流主体部分,由于颗粒流厚度较大,颗粒流主要为密集态,颗粒间以摩擦接触作用为主。随着颗粒流深度的增加,Savage数先减小后增大,反映了颗粒流表面和底部颗粒间碰撞作用的加强。

(4)当颗粒流内部存在剪切变形时,随着粒径的增大或粗颗粒含量的增加,Savage数逐渐增大,表明颗粒流内部颗粒碰撞作用逐渐增强,颗粒流由密集态向惯性态转变。