多花木蓝在矿山水土流失区生长状况分析

王爱贞

(福建省大田县林业局,福建大田366100)

大田县矿产资源丰富,矿产面积达2 万hm2多,其中露天开采面积约1333.33 hm2[1]。矿山露天开采和堆放矿山开采废弃物,林地的植被和土壤表土层几乎破坏殆尽,生态环境破坏十分严重[1]。在建设“美丽中国” 的大背景下,生态恢复已经成为林业建设的当务之急。由于矿山废弃地多干旱瘠薄,土壤理化性质劣变,植被恢复困难,需要选择适应性强,可持续,具有建群种属性,能够起到构建植物群落框架的植物。为此,大田县林业局开展了矿山修复植物种类筛选试验研究。多花木蓝(Indigofera amblyantha Craib) 别名为马黄消,为中旱生草本、半灌木、灌木,主要分布于广东、广西、福建等地,具有抗旱、耐寒、耐瘠薄等特性,是优良的水土保持植物[2]。多花木蓝在移栽技术、抗寒性综合评价、引种驯化等方面有一些研究报道[3-6],但对其在矿山水土流失区生长状况试验报道甚少。本试验通过对矿山废弃地多花木蓝生长状况的分析,为矿山废弃地植被恢复提供可参考的理论依据和可借鉴的林业生产实际经验。

1 试验地自然概况

大田县地处戴云山山脉西麓中部山区,属于中亚热带大陆性兼有海洋性季风气候,年均气温17.5 ℃,年均降水量1570 mm,气候温和,雨量充沛。试验地位于大田县银顶格矿区(东经117°48′13″ ~ 117°49′13″、北纬25°48′03″ ~ 25°49′36″)。该区域地势自西南向东北倾斜,构成以中、低山为主体的地貌类型。母岩为燕山早期第三阶段第四次侵入花岗岩,富含铁矿,自1958 年开采至今,地表破坏严重,植被稀少,矿山废弃物堆放较多,总体属于水土流失严重区域。

2 试验方法

在银顶格矿区选择具有代表性三种地类。即:(1) 矿产废弃物堆放区(R 处理);(2) 地表土剥离心土区(S 处理);(3) 植被破坏较少的原生土区(T 处理)。三种地类各建立三块面积为10 m × 10 m 的标准地。各标准地采用鱼鳞坑整地,按照株行距50 cm × 50 cm,品字形排列,穴规格30 cm × 20 cm × 20 cm (R 处理从外部引入客土集中于穴内)。于2017 年春季,用75 ℃热水浸泡15 min 的多花木蓝种子(供试种子来源于福建省农业科学研究院) 直播于穴内(每穴播种3 粒,待出芽率统计后,保留生长健壮1 株)。播种后30 d 调查出芽率和穴保存率,每个处理调查30 个穴× 3 次重复。2020 年秋末,叶片未落叶前,对多花木蓝的株高、地径和冠幅进行调查,每个处理调查30 株,3 次重复。用目测法测定多花木蓝盖度。根据平均高和地径选择标准株(因环境差异比较大,株高、地径允许在±5%范围)。采用撩壕干掘法测定根系的分布状况,土柱法测定根系密度。在离标准株20 cm 处,采用内径10 cm 根桩,分层(每层10 cm) 取样(深至40 cm) 测定粗根(d>0.2 cm) 和细根(d<0.2 cm) 分布密度以及根瘤分布与数量。利用Excel 和DPS9.05 对数据进行方差分析和多重比较。

3 结果与分析

3.1 成活情况及盖度

植物种植成活是生态恢复的基础。从表1 可知,不同处理多花木蓝出苗率在72.3% ~ 80.2%之间,出苗率较高。R 处理多花木蓝种子出苗率达到72.3%,与S 处理、T 处理相比种子出苗率低5.3% ~ 7.9%,但出苗率经数字转化后方差分析,三种处理两两间未达到显著差异,表明多花木蓝在恶劣的生长环境中仍有较高的出苗率,说明多花木蓝适应性较高,抗逆性较强。在保证成活率的基础上,每穴保留1 株生长健壮的植株。穴保存率(有出苗的穴的数量与总穴数之比),三种处理在93.5% ~ 97.3%之间。R 处理与S 处理、T 处理比,穴保存率下降2.3% ~ 3.8%。R 处理生长环境较恶劣,在植物群落未郁闭前,地表层温度较高,水分供给困难等现实问题,降低了植株保存率。但经数字转化后的差异显著性检验,不同处理穴保存率各处理间未达到显著差异,表明多花木蓝具有较强适应性,是矿山水土流失区生态恢复较好的先锋植物之一。

表1 不同处理多花木蓝成活与植物生长测定结果

三种处理多花木蓝盖度虽然存在差异,但种植4 a 后,都形成了一定盖度,盖度在82.6% ~ 90.5%之间,初步形成了相对荫蔽,保持一定湿度的生态环境,减缓了自然降雨对地表的冲刷、淋溶,水土流失得到初步遏制。经过4 a的生长发育,构建了多花木蓝为优势种的植物群落,生物多样性增大,说明多花木蓝在矿区水土流失区植物群落建成中,有着建群种属性,是较好的生态恢复植物。

3.2 高径生长

高径生长是评价植物生长状况和形态建成的重要指标。由表1 可知,三种处理株高从高到低依次为:T 处理>S 处理>R 处理,地径从大到小也是T 处理>S 处理>R 处理。T 处理与R 处理比,株高、地径分别增加67.5%和59.7%:T 处理与S 处理比,株高、地径分别增加19.5%和25.3%;S 处理与R 处理比,株高、地径分别增加40.2%和27.4%。从表1 可见,T 处理与R 处理株高间差异极显著,地径间差异也极显著;T 处理与S处理株高间差异不显著,地径间差异达到显著水平;S 处理与R 处理株高间差异达极显著,地径间差异显著,表明T 处理无论株高、地径均大于S 处理、R 处理。三种处理间高径的差异反映了地类间土壤肥力间的差异,为了提高高径生长量,发挥更大的生态功能,应该加强水肥管理,适当补充水分和追施营养物质。

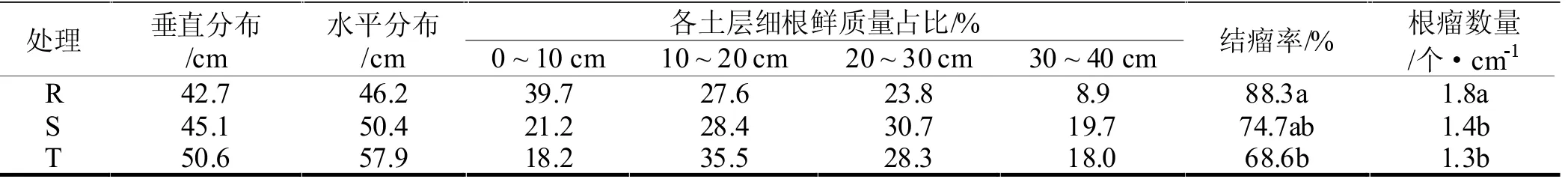

3.3 根系与根瘤生长状况

根系生长状况是植物适应性和抗逆性的重要体现。由表2 可知,从根系分布空间分析,R 处理根系无论是主根的深度,还是水平侧根的广度,均大于S 处理和T 处理。T 处理与R 处理比,垂直分布深度增加18.5%,水平分布扩展增加25.3%。R 处理细根鲜质量在0 ~ 10 cm 土层占比高达39.7%,表明地下生长空间受到压制,根系总体分布趋浅,但R 处理根系超过客土区,延伸至矿产废弃物堆放区。这是多花木蓝根系在生长环境水分和营养物质不足时,为了吸收水分和养分,根系向外扩张。从根瘤分布与数量分析,R 处理根瘤分布空间更广,数量更多。R 处理侧根结瘤率达到88.3%,而T 处理结瘤率为68.6%,S 处理结瘤率为74.7%。结瘤率依T 处理———S 处理——R 处理结瘤率递增,而结瘤数量由多到少依序为R 处理(1.8 个·cm-1) >S 处理(1.4个·cm-1) >T 处理(1.3 个·cm-1),表明R 处理结瘤率较高,结瘤数量更多,且密集。

表2 不同处理多花木蓝根系生长状况

4 结论与讨论

多花木蓝在矿山水土流失区生长状况良好。矿产废弃物堆放区和地表土剥离心土区多花木蓝种子直播出苗率达72.3%和77.6%,穴保存率93.5% ~ 95.3%,盖度可达82.6%和87.3%,与植被破坏较少的原生土区种植的多花木蓝差异不显著,但株高、地径均极显著或显著低于原生土区。矿产废弃物堆放区多花木蓝根系生长状况良好,但空间分布低于植被破坏较少的原生土区,而结瘤率和根瘤数量显著高于原生土区种植的多花木蓝,表现出较高的适应性。

植物根系担负着从土壤中吸收水分和营养物质,提供给植物生长发育过程中所需要的物质。在矿区水土流失区水分和营养物质都比较匮乏,促使根系向下、向远处扩展,以求获取更多的水分和营养物质。根瘤同样具有吸收营养物质的功能,在生长环境养分不足,缺少氮、磷、钾三大营养元素的状态下,根瘤发生率和数量的增加,多花木蓝根瘤数量增加是养分供应不足时的被动响应,吴涛等[7]的研究表明,AM 真菌的侵染可以显著改善低磷土壤中宿主植物对磷营养的吸收。多花木蓝既有明显的主根,又有发达的水平侧根,具有适应生长环境变化的生物机制,有着更高的抗逆性,在生长环境不利于植物生长时,就会出现倾向修复至正常状态的弥补现象。

种子出苗率与其自身硬实率密切相关。多花木蓝种子种皮坚硬,硬实率高,透水性低,未经预处理其发芽率较低。赵小社等研究[8]认为,多花木蓝种子的硬实率高达85.7%,采取浓硫酸、热水浸泡可以提高发芽率。因此无论是在矿产废弃物堆放区,还是在地表土剥离心土区、植被较少破坏的原生土区,采用多花木蓝种子直播,都需要进行种子预处理。多花木蓝种子预处理是提高发芽率的关键技术,采用一穴播多枚种子是一种保险机制。