肿瘤靶向药及免疫检查点抑制剂相关皮肤病及诊治进展

徐欣植, 杨 骥

复旦大学附属中山医院皮肤科,上海 200032

肿瘤治疗发展迅速,目前,已对肿瘤中检测到的特异分子研发出靶向性治疗药物。同时,肿瘤免疫治疗也逐渐展现其优势。这些靶向药物及免疫检查点抑制剂(ICI)较传统化疗药针对性更强、疗效更好、且相关不良反应减少。但随着这些药物在临床的广泛应用及患者对生活质量期望的不断提高,这些新型药物的不良反应越来越受到重视[1]。其中,皮肤不良反应事件较为常见,且会严重影响患者的生存质量和进一步治疗。目前医学界有“分子靶向抗肿瘤药物的皮肤不良反应”、和“分子靶向抗肿瘤药物的新型药疹”不同的命名,笔者认为“肿瘤靶向药相关皮肤病”更符合疾病的特点,更加科学和贴切。

1 肿瘤靶向药物及相关皮肤病

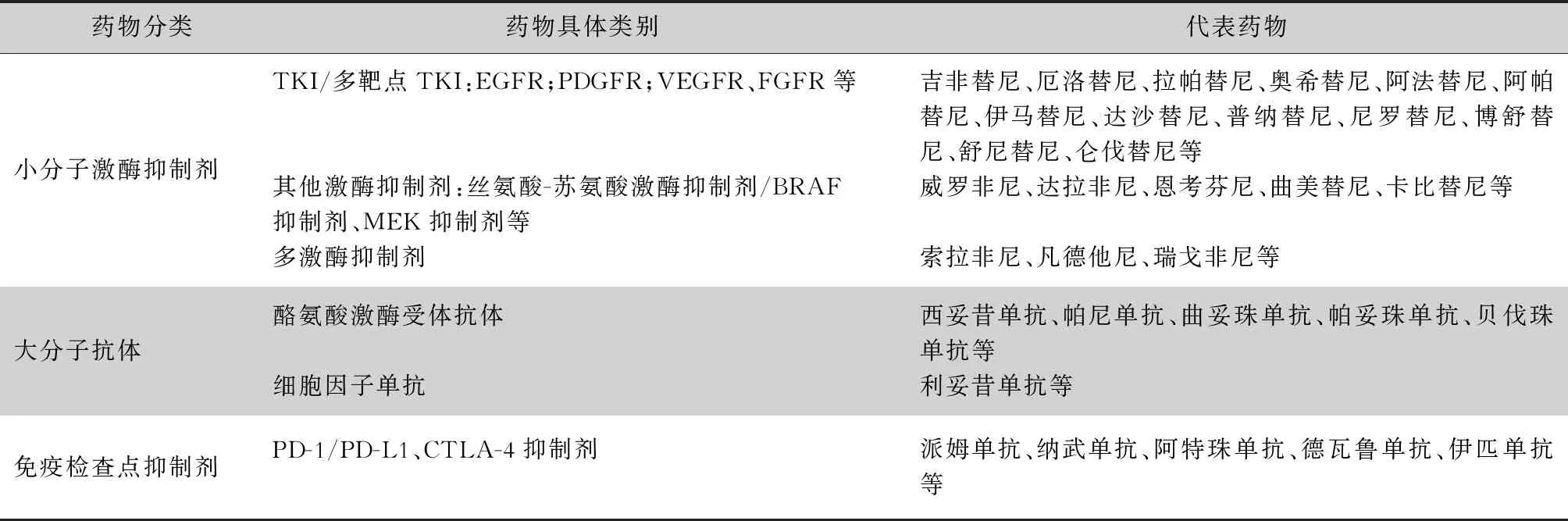

对于采用靶向药物治疗的肿瘤患者,皮疹一般在治疗后第1~2周开始出现,在3~5周达到高峰,在治疗停止4周内逐渐消退。但由于患者以肿瘤治疗为主,在不停止治疗的情况下,皮疹可能反复出现或加重[2]。常见可引起皮肤不良反应的肿瘤靶向药物见表1。

1.1 表皮生长因子受体(EGFR)抑制剂 靶向药物中针对EGFR的药物最易引起皮肤不良反应,包括小分子酪氨酸激酶抑制剂(TKI,如吉非替尼、厄洛替尼、拉帕替尼、阿法替尼、奥希替尼)和单克隆抗体(如西妥昔单抗、帕尼单抗、帕妥珠单抗)。

EGFR在角质形成细胞、毛囊和皮脂腺中高表达,其调节角质形成细胞增殖、分化等,并在维持表皮稳态中起关键作用[3]。TKI或单克隆抗体抑制EGFR表达后可影响表皮的完整性,导致毛囊和皮脂腺发生无菌性炎症[4],其中以毛囊炎样皮疹(丘疹脓疱型)、甲沟炎和脱发等常见[5]。

表1 临床常见引起皮肤不良反应的靶向药物及免疫检查点抑制剂分类

毛囊炎样皮疹(丘疹脓疱型)好发于皮脂腺丰富部位如头面部和胸背部,表现为毛囊无菌性丘疹及脓疱,一般无粉刺(图1A)。初始脓疱无菌的,但可继发感染。患者常伴明显瘙痒[6]。甲沟炎以足踇趾为好发部位,表现为趾甲周皮肤局部红肿,常伴化脓性肉芽肿改变(图1B),可继发感染,疼痛明显,严重影响患者生活、治疗[7]。皮肤干燥症及瘙痒症为角质形成细胞异常分化导致皮肤屏障受损,经皮水分丢失,严重时可有指端干燥和皲裂[8]。毛发异常常表现为头皮和身体的毛发变脆、变细、变卷曲和脱发[7]。

1.2 其他小分子激酶抑制剂

1.2.1 血管内皮生长因子受体(VEGFR)/血小板生长因子受体(PDGFR)抑制剂 VEGFR/PDGFR抑制剂是一组小分子激酶抑制剂,主要靶向并抑制参与肿瘤生长和血管生成的酪氨酸受体和酪氨酸激酶,包括阿帕替尼、舒尼替尼、阿西替尼、索拉非尼、凡德他尼、瑞戈非尼等。这类药物可引起多种皮肤不良反应,如手足皮肤反应、多形红斑、毛发改变(可逆性弥漫性脱发、毛发色素脱失等);鳞状上皮增生性病变(角化棘皮瘤、鳞状细胞癌);面部和头皮脂溢性皮炎样红斑等。手足皮肤反应通常表现为红斑基础上局灶角化过度性胼胝样皮损(图1C),好发于受压或摩擦部位,如指尖、手掌和足跟等,皮疹疼痛明显,病理表现主要为角质形成细胞坏死和小血管炎症[9-12]。

1.2.2 BCR-ABL TKI BCR-ABL TKI作用于BCR-ABL融合蛋白而抑制信号转导,是多靶点TKI,包括伊马替尼、达沙替尼、尼罗替尼、博舒替尼等。其皮肤不良事件包括斑丘疹、脱发、色素沉着障碍、毛周角化病和光敏反应等,偶尔可见重度皮肤反应[13]。斑丘疹是其最常见的皮肤不良事件,皮疹发生率呈剂量依赖性[11],表现为非特异性局部或全身性红色斑丘疹性皮疹。

1.2.3 丝氨酸-苏氨酸激酶抑制剂/BRAF抑制剂 这类药物包括威罗非尼、达拉非尼、恩考芬尼等,可引起不同的皮肤毒性,以斑丘疹和脱发最常见,其他包括光毒性反应、鳞状上皮增生性病变、掌跖角化病等[14]。

2 ICI相关皮肤病

ICI包括细胞毒性T淋巴细胞相关蛋白4(CTLA-4)抑制剂、PD-1抑制剂和PD-L1抑制剂(表1)。该类药物通过增强T细胞对肿瘤细胞的识别与杀伤来实现抗肿瘤作用。但ICI在增强T细胞抗肿瘤效应的同时,也可能异常增强人体对自身正常组织的免疫反应,产生免疫相关不良反应,可累及多个器官及系统[15]。其中,约40%的患者可出现不同程度的皮肤不良反应,或原有皮肤病加重。皮肤不良反应常首先出现,种类较多,但程度多较轻,可不停止免疫治疗[16]。但由于目前ICI的临床应用时间不长,相关皮疹类型及处理仍待总结。

2.1 新出现的皮肤病 大多数的免疫相关皮肤不良反应被定义为“非特异性皮疹”,即表现各样且多为轻度,如斑丘疹样皮疹、白癜风、苔藓样皮疹、银屑病、大疱性皮肤病、血管瘤等[17-18]。重症药疹少见,如Steven-Johnson综合征、中毒性表皮坏死松解症(TEN)等[19]。此外,ICI也可能诱发结缔组织病,如红斑狼疮、皮肌炎等[20]。ICI引起的皮肌炎,较一般皮肌炎皮肤及肌肉损害表现更严重,也需要进行更积极的治疗[21]。

2.2 原有皮肤病加重 因ICI剂增强了自身免疫反应,可导致患者本身患有免疫相关皮肤病患者的皮肤病加重。有文献[22-23]报道过与纳武单抗相关的银屑病恶化病例。银屑病是一种慢性全身性炎症性疾病,其中IL-23/Th17途径发挥重要作用,银屑病患者的IL-17水平高于健康人[24]。临床数据[25]显示,用PD-1抑制剂治疗的患者Th1和Th17反应增强,这可能是其银屑病加重的原因(图1D)。

图 1 肿瘤靶向药及免疫抑制剂相关不良反应

3 诊 治

3.1 肿瘤靶向药相关皮肤病的诊治 肿瘤靶向药相关皮肤病尽管不影响肿瘤患者总体预后,但影响患者生活质量,严重时可影响肿瘤治疗药物的选择。临床上依据皮疹类型、皮疹面积和发病部位选择药物、剂型和给药方式。例如,手足皮肤反应好发于手足部位,疼痛明显,影响生活质量,可外用强效糖皮质激素治疗,皮疹破溃时局部湿敷。毛囊炎样皮疹初发为无菌性毛囊炎,可继发感染,轻症可局部外用抗生素,皮疹泛发可口服四环素类抗生素(如米诺环素)治疗[26]。同时,预防性措施也很重要,如避免使用含有酒精的外用产品、缩短淋浴时间、使用温和的清洁剂、常用保湿乳液及注意防晒等[27]。

肿瘤靶向药相关皮肤病表现形式多样,治疗不能一概而论,需要结合特定的皮疹类型给予针对性治疗。评定肿瘤靶向药物相关皮疹等级参考美国国家癌症研究所国际常见不良反应标准(common terminology criteria for adverse events, CTCAE)。根据CTCAE 5.0,将不良反应的严重程度分为5级:1级为轻度,无症状或症状轻微,临床观察即可;2级为中度,建议给予微创、局部或非侵入性干预,日常生活活动受限;3级为重度或需要治疗但不会立即危及生命,建议住院及延长住院时间,自理能力受限;4级为危及生命,需要紧急救治;5级为因不良反应而死亡。通常1~2级皮疹若无明显的伴随症状并对生活影响较小,皮疹可对症处理,且不影响肿瘤靶向药物治疗;3级皮疹需要考虑暂停肿瘤靶向药物治疗,并积极治疗皮肤不良反应;4级皮疹需要暂停肿瘤靶向药物治疗,并积极治疗皮肤不良反应。有3~4级皮疹的患者皮肤病好转后,根据病情需要,肿瘤靶向药物可减量使用。

3.2 ICI相关皮肤病的诊治 ICI引起皮肤病的严重程度则按皮疹和瘙痒分级[28]。有皮疹:Ⅰ级为斑丘疹累及小于10%体表面积的皮肤,伴或不伴瘙痒、灼热、紧绷等症状;Ⅱ级为斑丘疹累及10%~30%的皮肤,伴或不伴瘙痒、灼热、紧绷等症状,并影响日常生活活动;Ⅲ级为斑丘疹累及30%以上的皮肤,伴或不伴相关症状,影响生活自理。仅有瘙痒:Ⅰ级为轻微或局限,可局部外用药物治疗;Ⅱ级为强烈或分布广泛,间歇性,搔抓后皮肤改变,如水肿、丘疹、蜕皮、苔藓样变、渗出/结痂,并影响日常生活活动,可口服药物治疗;Ⅲ级为强烈或分布广泛,持续性,影响生活自理或睡眠,可口服糖皮质激素及免疫抑制剂治疗。针对有皮疹的患者,Ⅰ~Ⅱ级可继续免疫治疗,口服抗组胺药物及外用糖皮质激素治疗;Ⅲ级需暂停免疫治疗,咨询皮肤科医师,通过实验室检查排除严重过敏反应,并口服抗组胺药物,系统应用糖皮质激素至皮疹降为Ⅰ级或以下。仅有瘙痒的患者,Ⅰ级使用润肤乳及外用糖皮质激素,可口服抗组胺药物或羟氯喹;Ⅱ级需咨询皮肤科医师,外用糖皮质激素,口服抗组胺药物或羟氯喹,也可口服糖皮质激素;Ⅲ级需咨询皮肤科医师,口服γ-氨基丁酸(GABA)受体激动剂及糖皮质激素。

4 小 结

肿瘤治疗药物种类繁多,引起的皮肤病临床表现形式多样,但皮肤不良反应是肿瘤治疗过程中的一个伴随表现,并不会影响肿瘤治疗的总体进程,甚至有研究[29]认为皮肤不良反应与肿瘤治疗效果相关。肿瘤靶向药及ICI相关皮肤病发生率较高,正确认识疾病发生和变化特点,结合皮肤科专科及多学科合作诊治策略可有效缓解患者皮肤症状和体征,提高其生活质量,进而使其更好专注于肿瘤治疗。

利益冲突:所有作者声明不存在利益冲突。