“主动健康”下的慢性阻塞性肺疾病中医特色疗法研究*

张星星,高雅婷,王小乐,杨勤军,杨程,童佳兵,李泽庚

(1.安徽中医药大学第一附属医院呼吸内科,合肥 230031;2.安徽省中医药科学院中医呼吸病防治研究所,合肥 230031;3.安徽中医药大学,合肥 230032)

主动健康即是人口老龄化时期创新性的前沿健康模式,就是主动获得持续的健康能力、拥有健康完美的生活品质和良好的社会适应能力。其是遵循国家中长期科技发展规划纲要的精神,落实“疾病防治重心前移”,尤其适应慢性阻塞性肺疾病等慢病防治模式[1]。根据中国慢性阻塞性肺疾病最新流行病学资料显示,慢性阻塞性肺疾病成人患病率达8.6%,患病人口接近1亿,男性比女性更易得慢性阻塞性肺疾病,男性患病率11.9%,明显高于女性的5.4%,20~39岁年龄段患病率2.1%,而40岁以上年龄段患病率由之前的8.2%升至13.7%[2]。2019年GOLD详细指出注重稳定期慢性阻塞性肺疾病的管理循环,其中主要评估目标就包括患者的症状和急性加重风险、吸入技术及依从性以及中医特色肺康复技术和自我管理等[3]。慢性阻塞性肺疾病归属于中医“肺胀”“喘证”等范畴,其稳定期多具肺肾气虚,中医药在慢性阻塞性肺疾病稳定期治疗中独具优势。前期课题组研究结果明确表明,中医肺康复技术可稳定患者肺功能,改善慢性阻塞性肺疾病稳定期患者的生活质量[4-5]。本研究基于云数据的慢性阻塞性肺疾病综合管理平台,运用中医肺康复技术治疗慢性阻塞性肺疾病稳定期肺肾气虚证患者,评价患者治疗前后的肺功能、急性加重次数、慢性阻塞性肺疾病评估测试(CAT)评分变化、西医症状积分、中医症状积分,为指导慢性阻塞性肺疾病患者“主动健康”服务管理模式的建立以及中医特色技术的推广提供科学依据。

1 资料与方法

1.1 临床资料 研究病例来源于2017年4—12月安徽中医药大学第一附属医院呼吸内科门诊招募的慢性阻塞性肺疾病患者,严格按照纳排标准筛选出80例慢性阻塞性肺疾病稳定期属肺肾气虚证患者。随机数字表法分为常规治疗组与中医特色治疗组,每组40例。

1.2 纳入标准 符合中华医学会呼吸病学分会慢性阻塞性肺疾病学组制定的《慢性阻塞性肺疾病诊治指南(2013年修订版)》慢性阻塞性肺疾病稳定期诊断标准[6];符合中华中医药学会内科分会肺系病专业委员会制定的《慢性阻塞性肺疾病中医诊疗指南(2011版)》肺胀肺肾气虚证诊断标准[7];年龄40~75岁;入选前未参加其他临床研究;经本院医学伦理委员会批准(审批号:2016AH-25),自愿参加本研究并签署知情同意书。

1.3 排除标准 不符合上述纳入标准者;合并严重心、肝、肾疾病者;合并支扩、支气管哮喘、肺结核、肺部肿瘤等其他肺部疾病者;合并风湿免疫系统疾病且近1个月内曾用过免疫抑制剂等药物者;合并精神疾病病史者;处于妊娠及哺乳期妇女者;对本研究用药过敏者。

1.4 脱落标准 纳入对象主动要求退出研究者;研究过程中无故失访者。

1.5 治疗方法 常规治疗组:沙美特罗替卡松粉吸入剂(50 μg/250 μg,舒利迭),早晚各 1 吸,治疗2个月。

中医特色治疗组:常规治疗组的基础上,给予中医特色肺康复技术,包括中药口服+穴位贴敷+中药离子导入。具体方法:1)中药口服:六味补气颗粒(院内制剂,批号:皖药制字BZ20080030),药物组成为人参 10 g,炙黄芪 20 g,益智仁 10 g,陈皮 6 g,玉竹10 g,肉桂3 g,每日1剂,分早晚2次温服,连用2个月。2)穴位贴敷:本院院内制剂夏治咳喘宁(细辛、丁香、白芥子、延胡索、生半夏等)药粉,新鲜生姜汁混合调匀,搓成2 cm左右药丸,选取定喘、肺俞、脾俞、肾俞、大椎、膻中穴,以麝香镇痛膏或活血止痛膏贴于上述穴位,从夏至开始至三伏天,分别是夏至、初伏、中伏、加强伏、末伏共5次,每次敷贴4~6 h,根据个人皮肤耐受度增减时长。3)中药离子导入:使用电脑中频治疗仪(北京奔奥新技术有限公司,BA2008-Ⅲ型),本院院内制剂通络舒肺液(桑白皮、地龙、桃仁、川芎、瓜蒌子、虎杖等)200 mL加热,以患者感觉舒适为宜,将电极套浸于中药药液中,完全渗透后拧干,取出正负两块电极板置于电极套内,弹力绷带固定于患者两侧肺俞穴,接通电源,调试频率,直至患者耐受,每次20~30 min,10次为1个疗程,两个疗程间隔5 d,治疗2个月。

序贯疗法顺序如下:2017年招募完成门诊病例,次年夏至始每例患者开始穴位贴敷治疗,一共5次,分别为夏至、初伏、中伏、加强伏、末伏,疗程约2个月;秋分开始中药离子导入治疗,每2 d治疗1次,平均每次25 min,10次为1个疗程,两个疗程之间间隔5 d,总疗程约2个月;冬至开始口服六味补气颗粒,每日1剂,分2次口服,饭后温开水送服,疗程2个月。

1.6 观察指标

1.6.1 肺功能 使用德国耶格Master Screen肺功能仪检测两组患者治疗前后肺功能变化,观察指标主要为第1秒用力呼气容积(FEV1)、用力肺活量(FVC)、1秒率(FEV1/FVC%)。

1.6.2 急性加重次数 判定标准参考《慢性阻塞性肺疾病诊治指南(2013年修订版)》,患者以呼吸道症状加重为特征的临床事件,患者在服药期间突然出现咳痰喘等症状变化程度超过日常变异范围并导致药物治疗方案改变,则作为1次急性加重。

1.6.3 CAT评分 采用CAT评分评估两组患者治疗前后的症状控制情况及生活质量影响,评分越低说明控制越理想。

1.6.4 西医症状积分 采用西医症状积分量表,评估两组患者治疗前后症状控制情况,真实计分。主症分别是咳嗽、咯痰、喘息、水肿,依据无症状、轻微表现、中度表现、重度表现依次计分为0、2、4、6分,例如无咳嗽记为0分,白天间断咳嗽,不影响工作生活记为2分,白天咳嗽或夜里偶咳,尚能坚持上班记为4分,昼夜频咳,影响工作和休息,记为6分;次症分别是食欲减退、腹胀、胸痛、口渴、自汗、感冒、紫绀,例如无食欲减退记为0分,食欲减退,食量未少,记为1分,不欲食,尚能进食,食欲稍减少,记为2分,无食欲,食量减少1/3以上,记为3分。

1.6.5 中医症状积分 参照中华中医药学会内科分会肺系病专业委员会制定的《慢性阻塞性肺疾病中医诊疗指南(2011版)》、2011年国家中医药管理局编制的《24个专业105个病种中医诊疗方案》“肺胀病”(慢性阻塞性肺疾病稳定期)、《中药新药临床研究指导原则(试行)》中有关症状计量方法,制定慢性阻塞性肺疾病肺肾气虚证候积分量表,主症包括咳嗽、咳痰、喘息、气短,主症按无、轻、中、重度分别计 0、2、4、6 分;次症包括感冒、胸闷、腰酸、尿频、水肿,次症分别计为 0、1、2、3 分。

1.7 统计学方法 使用SPSS Statistics 23软件进行统计分析,计量资料以均数±标准差(±s)表示,计数资料以χ2表示。组间比较,数据满足正态性和方差齐性,采用两独立样本t检验,数据不具有等方差性,采用Mann-Whitney U检验;组内比较,数据符合正态性检验,采用配对样本t检验,数据不符合正态性检验,则用Wilcoxon符号秩检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 一般资料 选取80例慢性阻塞性肺疾病稳定期患者,分为两组,在治疗期间无病例脱落。其在性别、年龄、病程一般资料方面无统计学差异,说明两组患者具有可比性。见表1。

表1 两组患者一般资料Tab.1 General data of patients of two groups

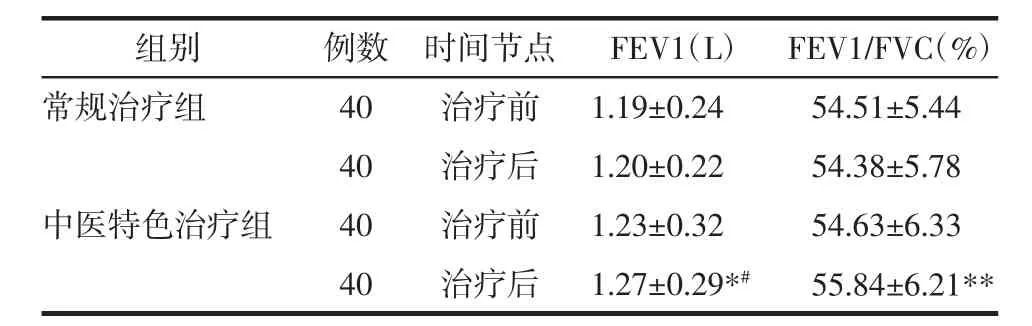

2.2 肺功能 常规治疗组治疗前后在FEV1、FEV1/FVC方面没有明显差异,中医特色治疗组患者的FEV1及FEV1/FVC较治疗前稍有改善(P<0.05),且中医特色治疗组治疗后的FEV1较常规治疗组治疗后有所改善(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者治疗前后肺功能指标(±s)Tab.2 Lung function indexes of patients of two groups before and after treatment(±s)

表2 两组患者治疗前后肺功能指标(±s)Tab.2 Lung function indexes of patients of two groups before and after treatment(±s)

注:与同组治疗前比较,*P<0.05,**P<0.01;与常规组治疗后比较,#P<0.05。

组别常规治疗组中医特色治疗组例数4 0 4 0 4 0 4 0时间节点 F E V 1(L) F E V 1/F V C(%)治疗前 1.1 9±0.2 4 5 4.5 1±5.4 4治疗后 1.2 0±0.2 2 5 4.3 8±5.7 8治疗前 1.2 3±0.3 2 5 4.6 3±6.3 3治疗后 1.2 7±0.2 9*# 5 5.8 4±6.2 1**

2.3 急性加重次数及CAT评分 两组患者治疗后急性加重次数、CAT评分均较治疗前有所降低,但中医特色治疗组较常规治疗组其降低更显著(P<0.01),且中医特色治疗组患者治疗后的CAT评分降低较常规治疗组治疗后相比具有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组患者治疗前后急性加重次数、CAT评分(±s)Tab.3 The number of acute exacerbations and CAT scores of patients in two groups before and after treatment(±s)

表3 两组患者治疗前后急性加重次数、CAT评分(±s)Tab.3 The number of acute exacerbations and CAT scores of patients in two groups before and after treatment(±s)

注:与同组治疗前比较,*P<0.05,**P<0.01;与常规组治疗后比较,#P<0.05。

组别常规治疗组时间节点 急性加重次数(次)中医特色治疗组例数4 0 4 0 4 0 4 0 C A T评分(分)治疗前 1.0 0±0.4 5 1 9.1 0±4.0 2治疗后 0.8 3±0.3 8* 1 7.6 5±4.2 8*治疗前 1.0 0±0.6 0 1 9.6 0±4.2 4治疗后 0.7 3±0.5 1** 1 5.6 5±4.3 4**#

2.4 西医症状积分及中医症状积分 两组患者治疗后的西医症状积分均较治疗前有所降低(P<0.05),中医特色治疗组的中医症状积分较治疗前降低显著(P<0.01),且中医特色治疗组治疗后的上述指标均低于常规治疗组治疗后(P<0.05)。见表4。

表4 两组患者治疗前后西医症状积分、中医症状积分(±s)Tab.4 Symptom score of Western medicine and syndrome score of traditional Chinese medicine of patients of two groups before and after treatmen(t±s) 分

表4 两组患者治疗前后西医症状积分、中医症状积分(±s)Tab.4 Symptom score of Western medicine and syndrome score of traditional Chinese medicine of patients of two groups before and after treatmen(t±s) 分

注:与同组治疗前比较,*P<0.05,**P<0.01;与常规组治疗后比较,#P<0.05。

组别常规治疗组中医特色治疗组例数40 40 40 40时间节点 西医症状积分 中医症状积分治疗前 18.85±4.03 18.38±3.59治疗后 17.20±3.93* 16.97±4.10治疗前 17.83±3.23 18.20±3.07治疗后 15.50±3.36*# 15.20±3.08**#

2.5 安全性评价 两组治疗前后血、尿、便常规、肝肾功能、心电图等安全指标均未出现明显异常结果,且未出现与试验方案有关的不良反应。说明本研究采用的中医分时综合治疗方案在临床运用安全。

3 讨论

中国慢性阻塞性肺疾病患病率、致残率和病死率高,经济负担重,其防治已被列入《“健康中国2030”规划纲要》的重要防治病种[2,8]。随着人口老龄化,以及庞大的吸烟人群和空气污染等因素,慢性阻塞性肺疾病的发病率和病死率仍在逐年上升,防治形势严峻[9]。目前西医治疗慢性阻塞性肺疾病主要依靠支气管舒张剂及糖皮质激素,可一定程度延缓慢性阻塞性肺疾病患者肺功能下降及疾病进展,但按照慢病防治指南的观念,慢性阻塞性肺疾病治疗及管理仅仅着眼于此是不够全面的,目标应立足于不仅要使患者的肺功能缓慢下降,更要减少患者急性加重次数,改善患者感受以及提高患者的生命质量。本项目团队认为,肺气虚证是慢性阻塞性肺疾病等肺系疾病发生发展的根本因素,病情迁延,久病伤气,则肺肾气虚,致肺失治节,肾失封藏,血液不循常道而成瘀,津液代谢失常则成痰饮,血瘀、痰浊、水饮交错为患。早期病位在肺,随病程发展,以肺气虚证为主证的证候逐步演变为肺肾气虚证[10]。在此基础上针对临床实际情况,本团队学术带头人韩明向教授创制六味补气方治疗慢性阻塞性肺疾病稳定期肺肾气虚证患者,通过临床观察可不同程度延缓患者肺功能下降,减少急性加重次数,提高其生活质量[4,11]。因慢性阻塞性肺疾病好发于冬春季节,冬至伊始,阳气随之由内敛向散发渐升转变,但仍处于极寒环境下的阳气复苏状态,此时仍极易受到阴寒之邪困扰。慢性阻塞性肺疾病患者冬令多为虚寒之体,阳气衰惫,选择冬至后应用六味补气方温阳益气,补肺益肾,既可助阳气生长,又可平衡肾之阴阳,恢复脏腑整体功能,益卫固表以增强体质和抗寒能力,减轻或延缓慢性阻塞性肺疾病季节性发病,达到防治慢性阻塞性肺疾病急性加重的目的。

穴位贴敷是以中医学“腧穴-经络-脏腑”理论为指导,“因时制宜,冬病夏治”思想精髓为核心创制的适宜于冬春季节易发疾病的中医外治技术,促使经络穴位气血流通,充分发挥中药归经作用,达到慢病的预防和治疗效果[12]。本研究所选夏治咳喘宁为安徽中医药大学第一附属医院院内制剂,作为“冬病夏治”穴位贴敷用药已十余年,临床疗效显著。选取定喘、肺俞、脾俞、肾俞、大椎、膻中穴为穴位贴敷穴位,肺俞、脾俞、肾俞分别为肺、脾、肾之背俞穴。《素问·咳论》曰:“治脏者,治其俞。”慢性阻塞性肺疾病主要病位在肺,但与脾、肾关系密切,如《景岳全书》云:“肺不伤不咳,脾不伤不久咳,肾不伤不喘。”故选择肺俞、脾俞、肾俞以调补肺、脾、肾。背俞穴是脏腑之气输注于腰背部的穴位,主治相应脏腑及所系形体官窍的病症,现代研究发现脏腑所对应的背俞穴的位置与交感神经支配脊髓节段在解剖部位上相吻合,当良性刺激作用于躯体感觉神经末梢及交感神经末梢,良性信息被传送至大脑皮质,从而激发神经中枢的整合、调整功能,产生一系列“神经-体液”的调节过程,人体的自我修复能力由此被启动[13]。定喘为经外奇穴,因治疗喘证有特效而得名,是临床防治呼吸系统疾病的要穴,可有镇咳疗效[14]。膻中为心之募穴,八会之“气会”,因是宗气汇聚的场所,又称为“气海”,凡痰气交阻,肺气壅滞;心气不舒、心络瘀阻等上焦气机病症均可选取膻中[15]。大椎为手足三阳经与督脉交汇之处,《针灸大成》中载大椎穴“主肺胀胁满”,阐明了大椎穴可用于喘证、肺胀的治疗。团队前期研究充分证实慢性阻塞性肺疾病稳定患者接受穴位贴敷配合口服六味补气方治疗的效果胜于单一西药治疗,可以减少住院天数及急性发作次数,改善患者的主要症状[16]。

中药离子导入是综合中药、穴位及电流物理作用于一体的独特中医外治疗法,利用施加电流于穴位来提高中药药液导入人体,同时可通过对药物离子产生定向的推动力促使药物有效成分深入透过皮肤黏膜进入机体病灶,从而更好发挥药效。离子导入选用电脑中频治疗仪,因中频交流电具有增强活性生物膜通透性的作用,能提高药物的透皮吸收率,尤其对中药的导入优于直流电,且对中药无电解作用,从而避免对皮肤的化学性及电解损伤[17]。而肺气以清肃下降为顺,与秋季相通应,肺气在秋季最为旺盛,清肃下降之力增强,人体营卫气血内敛,机体代谢减缓,为机体储备温度和津血以适应冷燥气候[18]。故《素问·水热穴论》曰:“秋者金始治,肺将收杀。”若当肺气虚弱,气失所主,肃降太过或宣发不及,卫外失司,则机体免疫力降低,易发呼吸系统疾病[19]。慢性阻塞性肺疾病久病必兼瘀,故可利用秋季肺气清肃之力增强之时,予以通络舒肺液中药离子导入,强化化瘀祛痰之效,用药力专,直达病所,以求恢复肺脏之“清虚”。前期团队类似研究表明中药离子导入联合中药内服可改善慢性阻塞性肺疾病稳定期患者临床症状[5]。

由于慢性阻塞性肺疾病病程长、病情迁延、病势复杂,给患者、家庭以及社会造成不同程度的负担。如何有效减少慢性阻塞性肺疾病家庭负担、减少资源浪费、提高人民生活质量、促进健康产业发展,是当今以“疾病”为核心转向以“健康”为核心的医学模式转变下需要迫切面对的问题[20]。本研究遵循国家中长期科技发展规划纲要的精神,落实“疾病防治重心前移”的“主动健康”管理模式,借助前期团队研究基础,选取慢性阻塞性肺疾病稳定期肺肾气虚证患者,综合运用上述中医特色疗法,综合中医学经典理论,采用分段因时治疗,开展慢性阻塞性肺疾病稳定期患者的临床研究,结果显示中医特色治疗组可一定程度延缓患者肺功能下降,减少患者急性加重次数,缓解患者的临床症状。这与慢性阻塞性肺疾病慢病管理的目标即改善慢病患者的疾病状态,提高患者的健康水平,增强患者的生活信念基本相符。因本团队“慢性阻塞性肺疾病综合管理平台”的开发周期尚短,正在逐渐完善当中,故该研究的样本量尚不充分,下一步继续借助上述平台,扩大研究中心范围,目前已与安徽省市多家医院签订协议并完成合作,拟收集更多慢性阻塞性肺疾病患者,筛选更多的样本量,充实慢性阻塞性肺疾病管理平台,深入开展临床及基础研究,为指导慢性阻塞性肺疾病患者“主动健康”管理模式的建立以及及中医特色技术的推广提供支撑。