明代刻帖综论

欧阳锡文

作者单位:上海美术学院

明代在刻帖发展史上是非常重要的一个时代,是自宋代以来的又一座高峰。我们学习书法都离不开字帖,学习前人的法书是我们学习书法的必经之路。古人学习书法没有我们资源丰富,能看到的字帖少之又少,所以就出现了各种摹本、拓本以及刻本用来流传,数量有限且非常珍贵。据记载,最早的摹本和拓本都出现于唐代,而刻本稍晚于前两者。从“摹拓”再到“墨拓”,最后到有意识、有目的性的编纂挑选古人优秀法书进行汇刻的“刻帖”,这其中经历了漫长的过程,但不得不说这个漫长的过程极大地推动了法书的广为流传,也促进了书法的推广,为历代文人带来了更多更好的临摹范本。

明代的书法刻帖到了明中叶以后大量涌现,可谓风靡一时,并且带有时代的特色。然而刻帖这种现象可追溯到南唐时期,但可惜的是没有存世刻帖流传下来。而最早的刻帖当推北宋淳化三年(992 年)的《淳化阁帖》(图1),宋代《淳化阁帖》这部号称“法帖之祖”的法书刻帖问世以来,尽管它保存了大量的魏晋书法,但它编纂失误、摹刻失真,受到历朝学者文人的揭露,其中不乏有苏轼、米芾、黄伯思等提出尖锐批评并指出错误。到了明代,《淳化阁帖》保存的魏晋法书使得明人受惠无穷,也因为《淳化阁帖》的错误缺陷留下了太多遗憾,这为明代公私丛帖汇刻的涌现起到一定作用。

图1 安思远旧藏《淳化阁帖》

一、明代刻帖现象形成的背景因素

明王朝,由明太祖朱元璋建立最后到崇祯帝自缢而告终,时间跨越三百年,在中国书法史上创造了一个绚丽的时代。明代书法史被分为了前中后三个时期,明代刻帖也随之应运而生。法书丛帖汇刻自宋以后逐渐萧条,而发展到明代后,由于社会稳定、经济繁荣、文化艺术发达、国家支持等优势,刻帖逐步得到发展,并且在宋代的基础上再一次繁荣。

而明代刻帖现象的形成,笔者认为有三个主要因素造成。其一在于明代皇家的推崇,明代帝王从太祖朱元璋开始就是布衣出身,与唐宋帝王比较起来还是有所不足,在书法功底上更是薄弱,所以明一代帝王还是十分重视文化的发展。而中书舍人一职就是在内府教书法,朱元璋将内府所藏宋代《淳化阁帖》赐予藩王,藩王们开始以《阁帖》为底本开始翻刻,明代藩王帖诞生,由此可见明代刻帖的兴起一部分与明代的王公贵族参与刻帖是分不开的。其二在于明中期社会经济稳定发展,为清玩文化的发展起着经济基础的作用,于是明代文人学者大量收藏历代法书名迹、碑版拓片等,这给汇刻法书丛帖提供了物质条件。其三在于社会上对《淳化阁帖》的收藏热,社会需求大于供给,而藩王帖翻刻数量有限,且主要御进供奉皇帝,所以民间翻刻《阁帖》一时兴起。到了明中后期,私家刻帖出现井喷式发展,将刻帖推向了自宋代之后的又一个高潮,在中国刻帖史上留下了浓墨重彩的一笔。

二、明代刻帖的构成

明代刻帖的发展最初是以复刻《淳化阁帖》而开端,由王公贵族参与刊刻的藩王帖开始,逐渐引起刻帖的热潮。流传至坊间,私帖逐渐开始兴盛。所以明代刻帖主要由藩王帖和私帖组成。但主要以私帖为主,私帖种类繁多,题材丰富,无论是数量还是质量都远胜于明代藩王帖。

(一)明代藩王帖

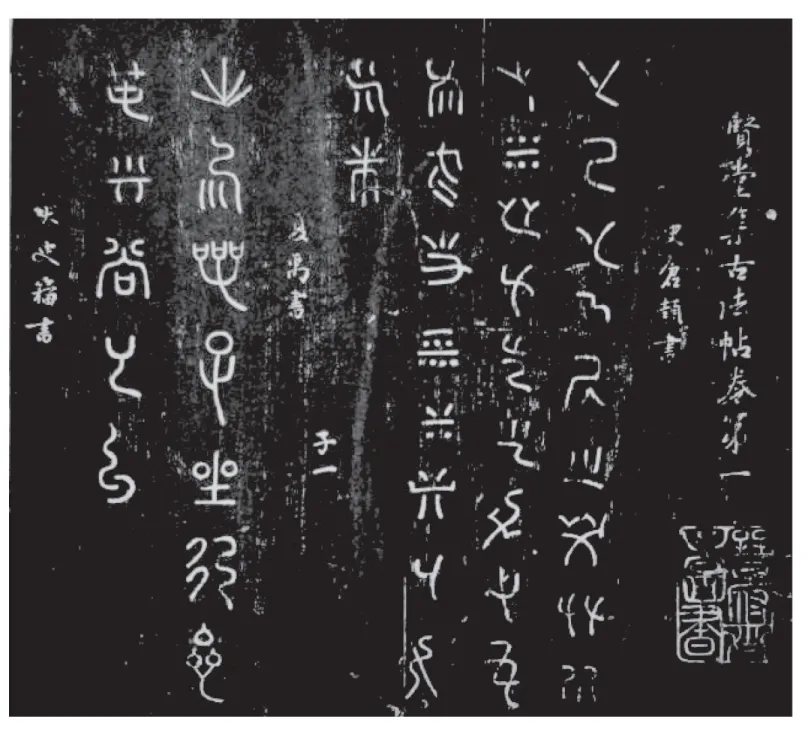

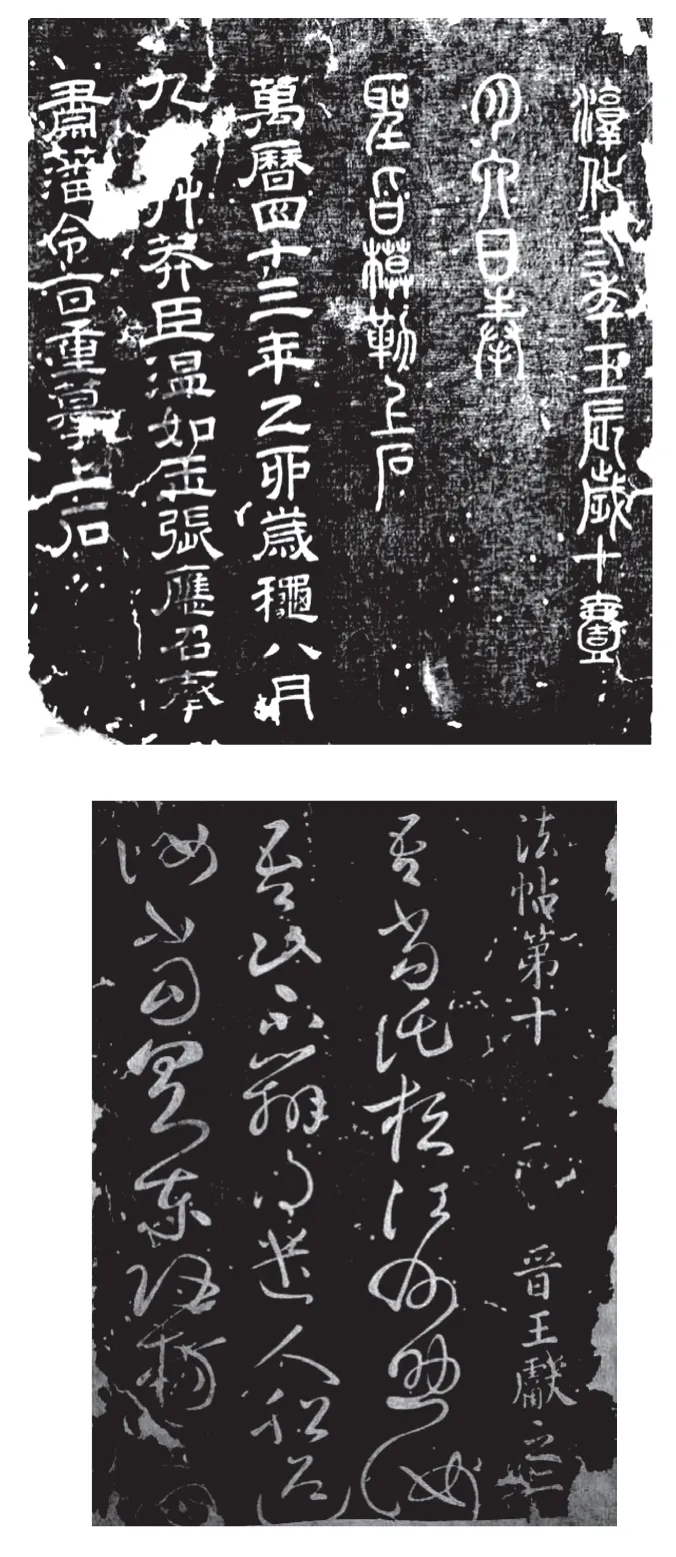

明代帝王对书法的热衷不及唐宋帝王,故在书法推广上也不及唐宋。纵观明代藩王帖,其使命像是在修复宋代《淳化阁帖》,继续完善并恢复《淳化阁帖》。内府所藏历代法书,没有被刊刻成帖,所以,严格来说明代没有一部内府新编汇刻的官帖。据记载,明代藩王帖分别有周宪王朱有燉的《东书堂集古法帖》(图2)、晋靖王朱奇源的《宝贤堂集古法帖》(图3)以及肃庄王朱绅尧的《肃府本淳化阁帖》(图4)。

图2 《东书堂集古法帖》局部

图3 《宝贤堂集古法帖》局部

图4 《肃府本淳化阁帖》局部

此三帖基本都是以《淳化阁帖》为祖本,其中《东书堂集古法帖》主要以皇家书法审美为标准,同时体现其时代背景下受到程、朱理学的影响,以及与朝廷崇尚的台阁体相呼应,此本充分表现出明代当时政的治对书坛所产生的化学反应。清代学者张伯英在《法帖提要》中指出:“明三藩刻帖,晋之宝贤堂,肃之遵训阁,与此鼎足。论其优劣,宝贤为上,遵训次之,东书最下。以其时在二帖之前,故传本视二帖为罕。”可见《东书堂集古法帖》在明代藩王帖中地位并不高。而《宝贤堂集古法帖》除了以阁帖为主,还收录了宋四家的法书作品,以及本朝名家的法书作品,是明中期藩王帖中的翘楚。最后《肃府本淳化阁帖》是历代翻刻《淳化阁帖》最忠实于原作的一部,从卷数、编次、字距、内文尺寸等均保持宋真本《阁帖》的原样式。

以上三本藩王刻本,代表了明代藩王帖整体面貌,而翻刻《淳化阁帖》还有两本私人刻本,分别是上海的顾从义和潘寅叔,这两本翻刻的《阁帖》后人对其评价颇高,皆称:“焕若神明,复还旧观。”从整体上来看明代藩王帖不管是内容上还是质量上都是不能与私帖比肩的。

(二)明代私帖

明代私帖兴盛于明中后期,由于台阁体逐渐衰落,明代这一皇权下的应制书法潮流持续了将近一个世纪,直到弘治末年才落幕。伴随着吴门书派的崛起,以及云间书派的兴盛,文人书家在传承过程中,明代私家刻帖起着非常积极的作用。

明代私帖大致可分为三大部分,其一是历代法书汇刻丛帖,主要是翻刻宋代官帖,以及收藏的历代法书名迹为底本,极大丰富了刻帖内容,开阔了书坛视野。主要代表刻帖有《真赏斋帖》《停云馆帖》《馀清斋帖》《来禽馆法帖》《戏鸿堂法帖》等,这些皆为明代私家汇集的历代法书刻帖,大多数虽然以宋代官帖为底本,其刻帖规模上以及品质上远远超过了明代藩王帖,还收录了不少私家珍藏的历代法书底本,极大地丰富了其刻帖内容,扩大了当时学习书法的视野,同时也促进了书法流派的迅速发展。

其二是当代法书汇刻丛帖,主要以本朝书家法书名迹,以及地域书家法书,同时也包括家族收藏的整个明代法书作品,着眼于当代,崇尚本朝书家,为刻帖注入新的活力,其代表刻帖包括《宝翰斋国朝书法》《金陵名贤》《澄观堂帖》《晴山堂法帖》《旧雨轩藏帖》,这些基本都是嘉靖以后,万历以来的私家刻帖,反映出明代自万历年间起,人们开始对本朝书家感兴趣,甚至崇拜,收录了明一代多人书迹,书体丰富,且兼涉各个时期,各个地域,以及各个流派书家,展现出了整个明代书法特色。这也是大的社会环境发生了变化,人们的个性得到解放的结果。

其三是书家的个人刻帖,主要以书家个人为对象,编纂其书家个人所有著名法书作品集于一本,汇编成书家个人作品集,为学一家书风提供便利。主要有《兼隐斋二王帖》《停云馆真迹》《雪浪斋苏帖》《宝鼎斋法书》等众多刻帖,从这些书家的个人刻帖,并结合明当代书家汇编刻帖来看,自万历以来,明代在本朝书家刻帖的基础上逐渐发展成为书家个人的刻帖,多个书家作品汇集到书家个人作品专集,反映出晚明时期的学书现象。而且个人刻帖在挑选书家时,也是更加侧重于当朝书家,这是在晚明个性解放思潮下,突破传统的束缚,大家更喜欢“奇”的东西,包括对书家的崇拜,以及对个性书法风格的追求,从而激发了编纂书家个人刻帖的潮流。

三、明代刻帖的特点

明代刻帖较之前朝刻帖,是有着不一样的整体面貌,纵观整个明代藩王刻帖和私刻帖具有以下几个特点:

(一)刻帖种类的多样性

明代刻帖在前文中大致分为了两大类,藩王帖和私帖,主要依据是根据撰辑者的身份来分类。而明代藩王刻帖严格来说属不属于官帖还有待商榷,在这里不做过多讨论。

若是从选帖上进行分类,那么可以大致分为单帖、丛帖和翻刻帖。单帖主要是指单件作品的刻帖,例如《兰亭序》,明代对其新刻了众多个版本,《兰亭序》刻帖一度成为热门收藏品。单帖注重实用性,而且所刻法书都是历代著名作品,在明代颇受欢迎,再加上其篇幅小、成本底、制作方便的特点,所以单帖数量巨多,不可胜数。

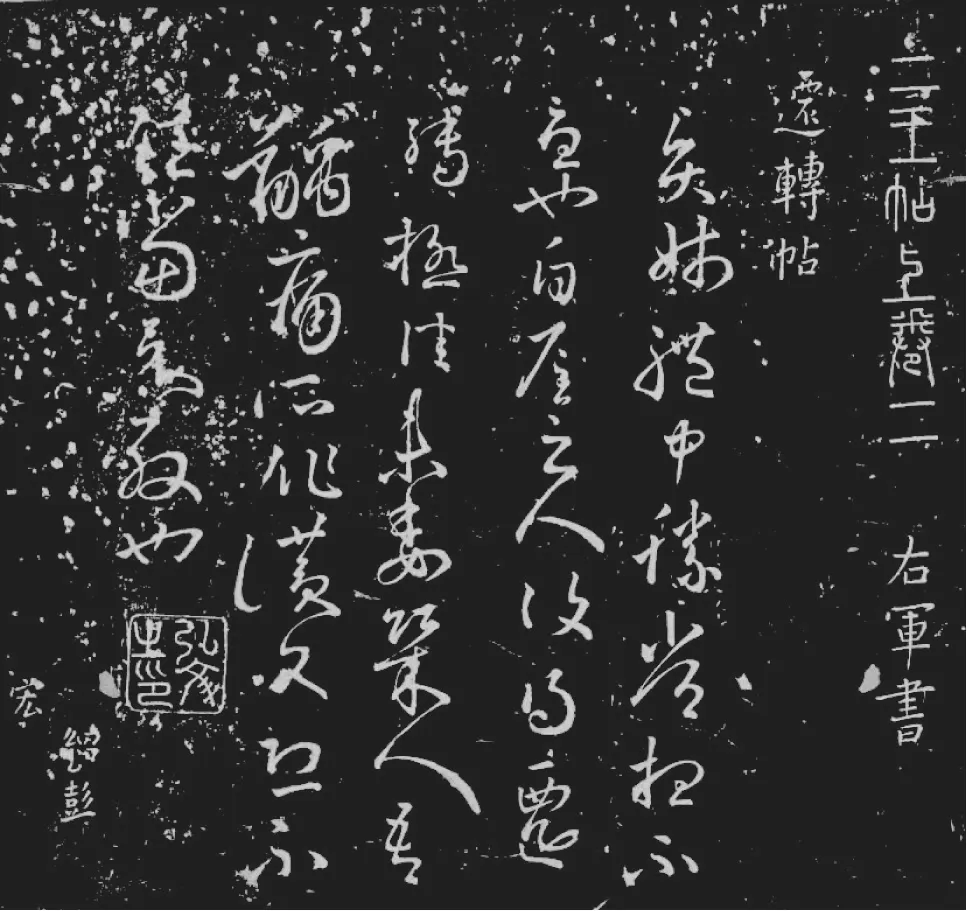

丛帖是明代刻帖中的重中之重,明代的丛帖可依据内容划分为三类,分别是个人丛帖、历代丛帖和断代丛帖。个人丛帖类似于现在的书法家个人作品集,只是当时是对某一书家的书法作品进行编刻成帖,较为著名的有《二王帖》(图5)、《晚香堂苏帖》等刻帖,收录了前朝历代书家作品。此外明代还将本朝的书家也进行了编刻,例如汇编莫如忠、莫士龙父子书法的《崇兰馆帖》、汇编董其昌书法的《玉烟堂董帖》等。除此以外,个人丛帖还有一种较为特殊的刻帖,诰书帖,这是将朝廷的封诰进行汇刻,或集王字或请著名书家书写诰文,例如由董其昌执笔的《三朝宸诰》《三朝恩纶帖》等,有意思的是,董其昌喜欢仿唐宋书家笔意书写诰词,所以此类丛帖比较特殊,但不乏书法价值和文献价值。

图5 《二王帖》局部

历代丛帖也是明代个人刻帖的重要组成部分,较为全面汇刻了历代书家法书作品,是宋《淳化阁帖》之后再一次对历代书法名作进行综合的整理。著名丛帖有《停云馆帖》《戏鸿堂法书》《郁冈斋墨妙帖》《玉烟堂法帖》等。

(二)刻帖集中分布的地域性

明代刻帖具有明显的地域性特点,而且刻帖分布集中。杏林先生在《中国法帖史》就明代刻帖地域性特点指出:“明代汇刻从帖的地区,集中在江浙一代。”虽然只是简单的一句,但足以说明江浙一代是明代经济文化繁荣之地了。从明代行政区域来分析,行政区分两京十三司,共十五省。两京分别是指京师(北直隶)和南京(南直隶),十三司为山东、山西、河南、陕西、四川、江西、湖广、浙江、福建、广东、广西、云南、贵州十三个布政使司。江浙一代属于明代的南直隶与浙江布政司,南直隶包括了今天的江苏、安徽和上海。所以,明代刻帖主要分布在今天的江苏、安徽、上海和浙江,据于博《明代刻帖地域性研究》一文中指出:“纵观全国,南直隶和浙江布政司相互毗邻,刻帖数量遥遥领先,是明代帖学的中心。”江浙一代的刻帖数量多达七十余部,而其他布政司刻帖少则一部,多则三四部,是远不及江浙的。

(三)刻帖在明代前中后的时代性

明代是自宋以来,刻帖发展的第二座高峰。明代刻帖活动与当时的书画鉴藏和所推崇的时代书风是息息相关的,简单来说,明代刻帖与明代大众文化的发展具有千丝万缕的联系,具有明显的时代特点,各个时期都有着不同的样貌。

明代刻帖根据其发展趋势可分为三个阶段,第一个阶段为明刻帖的前期阶段,由明初至天顺年间(1368-1464),第二阶段为明代刻帖的发展阶段,由成化至隆庆年间(1465-1572),第三阶段为明代刻帖的兴盛阶段,由万历至崇祯年间(1573-1644)。

前期属于明代刻帖的初始期,由于政权刚刚得到巩固,百废待兴,明代前一百年,大众文化的发展力度远不及皇权文化,张金梁先生在《明代书法史探微》中说道:

明代的社会文化可以分成两大方面,即由朝廷直接控制的科举考试与各种编纂、著述及为朝廷服务的音乐、书画等皇权文化,和非官办的由个人或团体自觉进行的大众文化。在明朝二百七、八十年的时间内,基本表现为这两种文化形式相互对抗消长的过程。

明代前一百年大众文化处于沉寂低迷的状态,皇权文化则非常兴盛,伴随着皇权集中,政治上高度统一,思想上推崇程朱理学。文化艺术主要围绕皇权服务,刻帖并未受到皇家热衷和参与,而在民间又由于书法藏品少,藏品几乎集中于皇家,这也是明代前期私家刻帖少的原因之一。前期主要以明代藩王刻帖为主,内容上多是翻刻《淳化阁帖》,所以这一时期刻帖所呈现的特点表现在对宋代刻帖的继承,虽然刻帖数量不多,质量也一般,出现钩摹不精的诟病,但是开启了明一代的刻帖先潮,并且改进了刻帖的编刻体例,在选帖上受到程朱理学书学思想的影响,排斥宋人,但纳入了元人,这是前期的一大亮点。

中期属于明代刻帖的发展期,大众文化开始蓬勃发展,而皇权文化由盛转衰,统治阶级矛盾加剧,而民间政治环境相对宽松,文人活动更加丰富。书法活动的中心由北方转向江南,书法逐渐摆脱了台阁体的统治,开始了正常化发展。王世贞在《艺苑卮言》中指出“天下书法归吾吴”,说明当时吴中地区书法之兴盛,也正因如此,著名的吴门书派诞生并迅速崛起。伴随着吴门书派的发展,以及江浙一带文人活动的密切,皇家内府所藏历代书画珍品外流民间,书画鉴藏圈逐渐形成,这给江浙文人刻帖活动提供了大量便利,从而出现了一大批质量精良的优秀刻帖,其中就包括《宝贤堂法帖》《真赏斋法帖》《停云馆法帖》《荆溪苏帖》《二王帖》等。中期刻帖数量大增,质量精良,编刻体例逐渐完善,接纳了宋元明人书法,且以墨迹上石者居多。总体来看,中期较前期发展迅速,民间私家刻帖开始蓬勃发展。

到了后期,明代私刻出现井喷式发展,大量刻帖出现,不论是质量上还是内容题材上都有很大提高和发展。自万历朝始,皇权文化逐渐衰落,伴随着宦官专权,党争激烈,朝政愈发荒废。反观民间大众,商业、手工业发展迅速,开始出现资本主义萌芽,大众经济繁荣,文化生活日益丰富,有效地促进了书法刻帖的发展。更重要的是文人书学兴盛,且参与书法刻帖活动,正所谓众人拾柴火焰高,明后期刻帖正是如此。后期刻帖所呈现出的特点主要表现在刻帖内容上,于博在其《明代刻帖研究》一文中指出:“由于受到思想解放潮流的影响,明后期刻帖的选帖最主要的特点是书家自我作古,明人书法成为主体,刊行自家书法的刻帖流行。选帖视角多元化,不拘成法,更重视自我个性的张扬。”所以后期刻帖在内容上不仅仅是历代法书,而更多的是本朝书家作品,或是编刻者自家书法,更是首创选刻海外书家作品,这是后期在选帖上最具特点的。其次就是后期出现了大量的著名刻帖,包括《来禽馆法帖》《戏鸿堂法书》《郁冈斋墨妙》《馀清斋帖》《玉烟堂法帖》《晴山堂帖》《晚香堂苏帖》《崇兰馆帖》等。这一时期的刻帖不仅数量多,而且体例成熟完整,成为明代刻帖的巅峰。

(四)刻帖活动文人参与

明代刻帖的发展成熟与明代文人有着紧密的关系,文人参与刻帖活动不只是明代独有,但刻帖活动在文人中引发潮流确是明代所特有的现象。刻帖之所以能在文人圈中兴盛起来,得益于明代书法的发展,从吴门书派到后来的云间书派,从文徵明到董其昌,明代书学愈发兴盛。再就是得益于民间书法鉴藏,书家热衷于收藏历代法书,所藏法书摹刻上石,汇编成帖,以便书法学习和流传。其次在于文化生活的丰富,刻帖成为文化产品进行交易买卖。所以明代书家文人热衷于刻帖,促进了书学的发展,也推广了历代法书的流传。参与刻帖的书家文人有文徵明、文彭、文嘉父子、吴廷、邢侗、董其昌、陈继儒、陈瓛、王肯堂、莫后昌等,主要以文徵明和董其昌为核心。由于书家和文人的参与,明代刻帖的质量和艺术价值提高,使得刻帖活动达到巅峰,也更好的完善了刻帖编刻体例。

(五)刻帖质量要求严格

一部优秀的经典刻帖之所以能流传至今,这与其制作的工序是分不开的。在明代刻帖中,好而精的刻帖数不胜数,编刻者更是从鉴藏底本的选择,刻工技艺水平、刻帖制作工序等多方面都有深思熟虑的考量。一般来说,选帖的好坏决定了一部刻帖的好坏,无论是历代丛帖还是个人丛帖。优质的底本一般来自撰集者家藏或是借摹,也有多帖共用同一底本。经过鉴藏家独到的眼光臻选出最好的底本,当然并不是所有的优质底本都能出现在同一刻帖上,首先是要看书法作品本身的艺术水准,还得符合时代书风,以及其作品的影响,需要根据刻帖自身的定位,当然刻帖的最终选帖还是与编刻者自己的审美和喜好息息相关的。例如文徵明的《停云馆帖》(图6),根据自己的喜好和师法对象,大篇幅选刻二王小楷。再例如董其昌取法晋唐,其《戏鸿堂帖》(图7)中多刻晋唐法书,可见选帖与编刻者自身的艺术修养密切相关。

图6 《停云馆帖》局部

图7 《戏鸿堂帖》局部

如果说选帖是决定刻帖好坏的先决条件,那么刻工则是刻帖好坏的直接原因,所以明代文人士大夫在编纂一部刻帖时,都会请到最为著名且技艺最好的刻工来完成刻帖,从摹勒到刊刻也会参与指导和监工,确保刻帖没有错误和纰漏。董其昌的《戏鸿堂帖》就在刊刻上有很大争议,主要由于其原刻木版毁于火,之后翻刻上石又急于求成,故刊刻草率,导致刻帖品质粗劣而成为一大遗憾。

最后刻帖制作编辑成册也是严格把关,椎拓,装裱,成册,装帧,从装裱形式上,还是装裱用料,无一不反复考究,所请工匠也必是最优秀的装裱工,做工精良绝对是对任何一部刻帖最好的褒奖。刻帖经过层层把关,又耗费了大量的人力物力,精工细作,自然会呈现出一部价值不菲的刻帖来。

四、结语

明代的书法刻帖现象对于整个中国书法史来说是非常有历史意义的,自宋代刻帖兴起,存世了一批非常珍贵且品相俱佳的刻本以后,到了元代刻帖活动似乎沉寂了,精良的刻本几乎没有。而进入明代,伴随着个性解放的思潮,又再一次掀起刻帖的高潮。明代刻帖所呈现的特点,也正是在明代这一大背景下,刻帖的自我逐渐完善和发展决定的。

白谦慎在《傅山的世界》中描述:“晚明是一个商品经济急剧扩张、思想与宗教生活走向开放、城市文化繁荣、社会阶层的界线浮动消融的时代。社会巨变促成了一个蓬勃多元的文化环境。在鼓吹探索内在真实的自我的心学的鼓励以及锋芒毕露的城市文化的刺激下,晚明的一些书法家努力在艺术中追求‘奇’的特质,使这一时期的一些书法作品具有表现性、戏剧性、娱乐性。”

笔者认为明代刻帖的特点总体上也反映出了“奇”这一特质,从而使得明代私帖除了翻刻历代书家经典法书以外,更倾向于编纂本朝书家作品,着眼于当下,从而出现了本朝书家汇刻丛帖和个人的汇刻丛帖,突破陈规,这些刻帖比起藩王刻帖更容易被人们接受,为刻帖带来新的活力。也使得刻帖由书家文人直接参与指导并监工,更是创新了刻帖的类型,完善了编刻体例,这是明代刻帖的价值之所在。