新时代防震减灾科普宣传优化策略研究

——以安徽省为例*

汪丹丹 王 远 吴雯雯 王雪怡 汤培亮

(安徽省地震局,安徽合肥 230031)

引言

防震减灾科普宣传是防震减灾事业的重要组成部分,是社会公众了解防震减灾工作、学习掌握防震避险知识和技能的主要途径,对于提升全社会防范地震灾害风险的能力有着重要作用,也是防震减灾公共服务的重要内容。为适应新时代新变化新需求,防震减灾科普宣传工作的方式方法必须紧跟时代发展并不断做出相应的调整。

1 防震减灾科普宣传的现状

2016年至今,安徽省各级地震部门以社会需求为导向,巩固和强化与主流媒体的合作,积极引导和利用新媒体,扎实开展各项防震减灾科普宣教活动,主要体现:①宣传阵地不断巩固。继续加强与中央、省级主流媒体的交流合作,形成了一系列品牌活动。同时积极开通政务微博、微信、今日头条号等新媒体,常态化发布信息,及时回应民众关切。②宣传内容量质齐升。组建创作团队,作品内容层层把关,对优秀的作品予以扶持,形成激励机制。新媒体的开通使得信息发布量有了较大幅度提升,科普信息覆盖近亿人次。③宣传形式丰富多样。在传统宣传模式的基础上,尝试着开展了青少年地震科普夏令营、安徽省中学生防震减灾科普知识大赛等线下活动,电视科普竞答、防震减灾科普知识网络有奖竞答等线上活动。④宣传作品与时俱进。在继续创作传统宣传资料的基础上,充分利用新型技术,将AR、VR、3D打印等技术手段运用在短视频、长图、H5、软件游戏等作品中,达到了图文并茂、声画结合,极大提升了宣传效果,也受到越来越多社会公众的喜爱[1]。

随着经济社会的发展,社会公众越来越关心地震事件和防震减灾科普。而网站、微博、微信、抖音等互联网新媒体已日渐成为新时代社会公众获取防震减灾科普知识的主要途径[2]。我们比较了地震部门新媒体与综合性媒体在发布形式、信息来源、表达形式、传播倾向、传播内容和影响范围等方面的差异(表1)[3]。

表1 地震新媒体与综合性媒体比较Table 1 Comparison between earthquake new media and comprehensive media

在肯定成绩的同时,我们也必须要正视防震减灾科普宣传要想做大做强,还存在着诸如对社会公众的需求了解不够深入全面、科普服务清单不完善、宣传内容不丰富且质量有待提高、对外宣传传播力不足、没有实现精准科普宣传等一些必须解决的体制机制方面的问题。

2 防震减灾科普宣传开展情况及其效果调研

2.1 研究方法

为充分了解社会公众对防震减灾科普宣传开展情况及其效果的评价,本次调查研究方法采用问卷法,通过在线调查平台并结合近年来开展的网络科普知识有奖问答结果数据、广场宣传活动收集的问卷调查及咨询数据对新时代安徽防震减灾科普宣传状况进行了专门调查,调查中最大限度地兼顾不同性别、不同年龄和不同文化程度人群。由于考虑到受调查群体的差异性,在进行结果分析时根据研究需要对部分调查结果按不同年龄、不同文化程度进行分类统计,从而获得更详细和有针对性的研究结果。调查结果在定量统计分析的基础上,定性总结分析,并提出建议对策[4]。

2.2 问卷设计

问卷主要内容分为3大部分共12题。第1部分为接受调查人员的基本情况,从性别、年龄、接受教育程度、城乡地域差别以及是否有地震经历等方面开展。第2部分为被调查者关注地震信息的频率、获取地震科普信息的渠道、形式、内容组成以及效果评价等。第3部分为被调查者获取地震信息的意愿和渠道等。

2.3 调查结果

本次调查,我们共收到有效问卷1 000份,其中通过网络调查问卷共获得了865份有效样本,线下活动收回有效问卷135份,基本满足了研究需求。

2.3.1 接受调查人员基本情况

根据收到的接受调查人员基本情况的问卷统计结果来看,被调查人员在性别、年龄、受教育程度、地域等方面都有一定比例,因安徽属于少震地区,所以没有地震经历占比较高也符合实际情况,基本符合随机调查的要求(表2)。

表2 接受调查人员基本情况Table 2 Basic information of the investigated persons

2.3.2 从被调查者角度看地震信息宣传效果

本部分内容主要由关注地震信息的频率、获取地震科普信息的渠道、形式、内容组成以及效果评价等5个方面组成。从表3可以明显看出,关注地震相关信息的人员比例超过70%。目前传统的文字信息占各类形式的信息一半以上,声像视频类形象化的信息形式不足。被调查者中超过60%有人是通过网站、微博、微信和今日头条号等新媒体接收相关信息的。广播、电视、报纸等传统媒体以及地震部门组织的线下活动覆盖面有限。目前地震信息仍以基础知识和自救互救信息为主体,其他与经济社会发展、民生周边相关内容还有待丰富。近80%的被调查者对地震信息宣传教育工作的效果给出了一般或者好的评价。

表3 从被调查者角度看地震信息宣传效果Table 3 Effect of earthquake information publicity from the perspective of respondents

2.3.3 获取地震信息的意愿和渠道

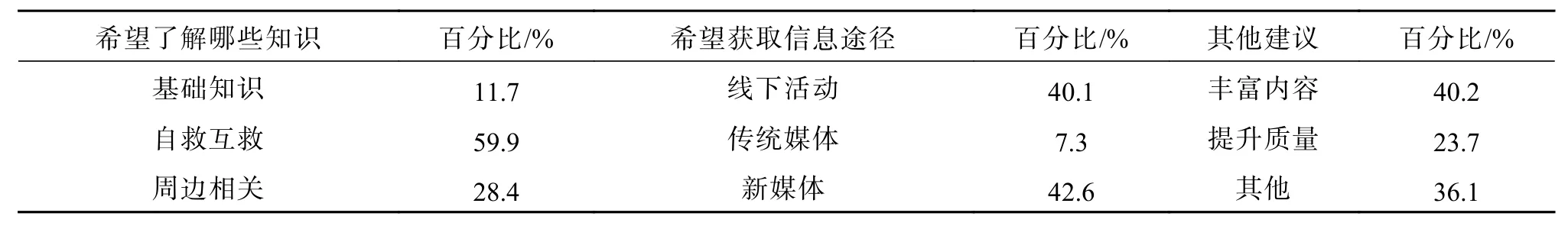

想提升防震减灾科普宣传工作就必须先了解社会大众的意见建议以及需求,表4从对地震信息的内容需求、渠道需求以及建议方面进行了调查。调查结果显示,社会公众对自救互救方面的使用知识技能、以及与经济社会发展等周边相关内容需求度较高,希望了解基础知识的仅有11.7%;希望通过线下活动和新媒体获取地震相关科普信息的人均超过了40%,传统媒体的信息传播能力有所下降,与信息时代的实际情况较为符合;在征集建议这块,比较集中反映在科普内容需要丰富和科普宣传中应提升宣传质量[5]。

表4 获取地震信息的意愿和渠道Table 4 Willingness and channels to obtain seismic information

2.4 结果分析

从调查结果可以发现,安徽省防震减灾科普宣传取得了一定的成绩,但与经济社会发展、人民群众需求有较大差距。表3中的数据能反映出对地震信息需求的不同,也和被调查者的年龄、教育程度等因素相关,这就对新时代防震减灾科普宣传工作提出了要针对不同人群实现精准的差异化宣传教育。表4中自救互救知识和周边相关知识需求占比明显高于基础知识需求,在一定程度上反映出现有的防震减灾宣传实用性以及与经济社会发展关联性不足。在获取信息的途径中,区别于传统媒体的一个重要特点就是开展线下宣传活动或者利用新媒体宣传可以实现信息传播者与受众的有效互动。归纳起来,目前的防震减灾科普宣传存在的问题主要体现在:①对需求了解不足;②科普宣传内容不够丰富、质量亟需提高;③未能针对不同群体的需求开展差异化宣传服务。

3 结论及优化策略建议

结合以上分析,我们不难发现,防震减灾科普宣传工作体系发展逐步向好,潜力很大,但基础仍较薄弱。在建立长效地震科普工作机制的基础上,尤其是在常态化疫情防控的要求下,我们应当从以下几个方面着手,提升新时代地震科普工作。

3.1 完善防震减灾科普服务清单

在做好供给侧调查研究的基础上,立足于实际的科普服务能力,从政府、公众对防震减灾工作最紧迫、最切实的需求出发,按照“范围要适中,标准要适度”的原则,建立科普服务清单,丰富宣传内容,尤其是与经济社会发展相关的内容,并实时进行动态调整和完善。

3.2 提高防震减灾科普宣传质量

一是要从改善地震科普作品开发的“散乱”分布状态,打造集科学性、权威性和趣味性于一体的科普精品着手,吸引和满足社会不同层次人群需求;要继续加快地震科普作品创作,结合科学技术,增强科学性和趣味性,推动标准版地震科普读物和视频创作,全面提升地震科普水平。

二是要从提升防震减灾科普宣传效果着手,要遵循媒体传播特点和规律,借鉴其他领域科普宣传经验,提升科普作品对社会大众的吸引力;要总结成效和经验,充分认识“相对封闭”“信息屏蔽”的局限性,强化传播行为,更加重视传播效果;要把握好时间节奏,既要在地震事件发生后、重要纪念日,借力公众的舆论聚焦趋势,进行集中、有节奏的内容发布,也要加大平时科普力度,增加产品投放密度,强化社会公众沉浸式体验;还要针对不同媒体平台,投放不同风格、不同类型的作品[6]。

三是要从做好防震减灾新媒体运维入手,要精雕细琢内容和语言,形成独特风格;要健全突发状况地震信息发布、完善快速响应、建立各级地震部门联动机制,增强互动性,及时化解舆论危机;要以用户习惯的方式通俗易懂地传播信息;要进一步增加新媒体平台与社会公众的互动,通过比赛、答题、投票、调查等设置,优化互动体验,强化公众的信息阅读习惯,提升信息接收效果;同时要注意互动方式要符合舆情环境,避免造成负面影响[7]。

3.3 实行精准的差异化科普宣传

为提升影响力,提高关注度,增加宣传的内容宽度,应考虑群体性差异导致的不同行为和心理需求,对受众人群进行细化,增强科普宣传的针对性。以下仅从青少年学生、政府工作人员、老年人、农村民众和媒体从业人员等几个最为重要的防震减灾科普宣传受众群体角度出发,提出差异化宣传建议。

青少年学生作为接受防震减灾科普宣传教育最为主要的对象,很显著的一个特点就是求知欲很强,但相当一部分局限于课本相关知识,同时喜欢较为新潮的内容和形式。地震部门应将生涩的防震减灾科普知识与课本中的知识点相关联,以青少年学生中流行的网言网语,趣味化地在校园网站、微博、微信、抖音等新媒体上进行推送,多设计具有较高互动性的活动,加大宣传的吸引力,提升宣传频次和实效。

政府工作人员文化和科学素养相对较高,形式上应结合重要时间节点,以主流媒体为主要传播媒介,内容上应重点宣传与社会经济发展紧密关联的地震事件、法律法规政策、地震部门具体工作举措等内容,提升其防震减灾意识。

老年人群体的信息接收渠道相对较为单一,专业知识的学习领悟理解能力不高,需要根据他们生活习惯有针对性的在传统媒体以及线下活动中多宣传一些防震避险、自救互救和辟谣防谣知识。

农村地区群众对地震的关注度不高但地震灾害占比高,要加大送科普进农村的频度和力度,更多地宣传类似提升房屋抗震性能的建造方法,从根本上解决农村地区震灾损失严重的问题。

媒体从业者作为重要的信息生产者和传播者,地震部门可以采取面对面的线下科普沙龙、新闻吹风会等活动形式,增进他们对防震减灾知识技能和防震减灾工作的了解,同时也可以帮助地震部门了解媒体的报道需求和社会公众关注的焦点,将相关的知识和信息内容更加准确的传播开来。