2021年青海省天然草原生产力评价

李宏达,辛玉春

(青海省草原总站,青海 西宁 810008)

2021年国家林业和草原局印发《关于开展国家林草生态综合监测评价工作的通知》(林资发〔2021〕51号)和《关于开展全国草原监测评价工作的通知》(办草字〔2021〕9号)。青海省林业和草原局贯彻落实文件精神,及时下发《关于开展2021年青海省林草生态综合监测评价工作的通知》(青林资〔2021〕480号)和《关于加快推进草原生态综合监测评价工作的通知》(青林草〔2021〕581号)。

全省各级林草部门认真落实草原生态监测评价工作,共完成外业监测样地1 365个,产量测定样方4 095个。在此基础上,根据样地测产数据,统计计算全省草原综合植被盖度[1]、鲜草产量、可食牧草产量及载畜量等数据,用于指导农牧业生产及草原保护工作。

1 研究区概况

青海省位于青藏高原东北部,地理位置为31 ° 39′~39°19′N,89°35′~103°04′E,海拔在1 658~6 831 m之间,全省平均海拔3 000 m以上,总体上呈现西高东低、南高北低的特点[2]。总体特征表现为高寒、高海拔,水资源丰富,是黄河、长江和澜沧江的发源地[3]。根据第三次国土调查成果,青海省现有耕地面积约56×104hm2,林地460×104hm2,草地3 947×104hm2,湿地510×104hm2,这些组分共同构成了青海省的主要植被体系,其中草地面积占国土总面积的50%以上,是全省植被的主要组成部分。

全省天然草原共分9个草地类,93个草地型。其中,分布面积最大的是高寒草甸类,占全省天然草原总面积的60.7%;居第二位的是高寒草原类,占全省天然草原总面积的21.6%;第三位为温性荒漠类,占全省天然草原总面积的6.9%;第四位为温性草原类,占天然草原总面积的5.1%。分布面积较小的有高寒荒漠类、低地草甸类、高寒草甸草原类、温性荒漠草原类、山地草甸类,分别占天然草原总面积的2.8%、1.4%、0.8%、0.54%、0.33%。

图1 青海省草原类空间分布图

2 样地布设及数据处理

2.1 测产样地布设

综合考虑草原面积、类型等因素,青海省2021年共设置监测样地1 365个(表1),每个样地内设3个测产样方,共计4 095个测产样方,每个样方按植物种分开采集地上生物量,并记录是否可食及鲜重等数据。数据采集汇总后,根据3个测产样方的产量数据综合计算样地鲜草产量等信息,并采取全面质检和交叉互检的方式保证数据质量,对填写错误的数据进行修改完善。

表1 2021年全省草原监测样地统计 单位:个

2.2 天然草原载畜量计算

天然草原理论载畜量计算主要参考辛有俊等[4]确定的计算方法。本文中首先计算天然草原可利用饲草总量,其计算见式(1)。

Y=Ym×S×U

(1)

式中,Y代表一定区域天然草原可利用饲草总量;Ym为该区域可食牧草产量,单位为kg/hm2;S为该区域的总面积,单位为hm2;U为草原合理利用率,用百分比表示。

天然草原载畜量以标准羊单位进行表示和计算,计算方式见式(2)。

(2)

式中,Y代表一定区域天然草原可利用饲草总量;I为每羊单位日食量,此处取鲜草为4 kg/d;D为利用时间,按365 d计算。

2.3 天然草原承载力

天然草原承载力采用每羊单位所需的的草地面积进行衡量,其计算见式(3)。

(3)

式中,S为每羊单位所需的天然草地面积,I、D、U、Ym分别为上文所提及的每羊单位日食量、利用时间、草原合理利用率和可食牧草单位面积产量。

3 结果

3.1 天然草原产草量

2021年,全省天然草原鲜草平均产量为3 336.0 kg/hm2,可食鲜草平均产量为2 769.0 kg/hm2,比上年分别增加210.0 kg/hm2、102.0 kg/hm2,增幅达到6.7%、3.9%。与5 a均值相比,增幅分别为19.2%和18.8%(表2)。

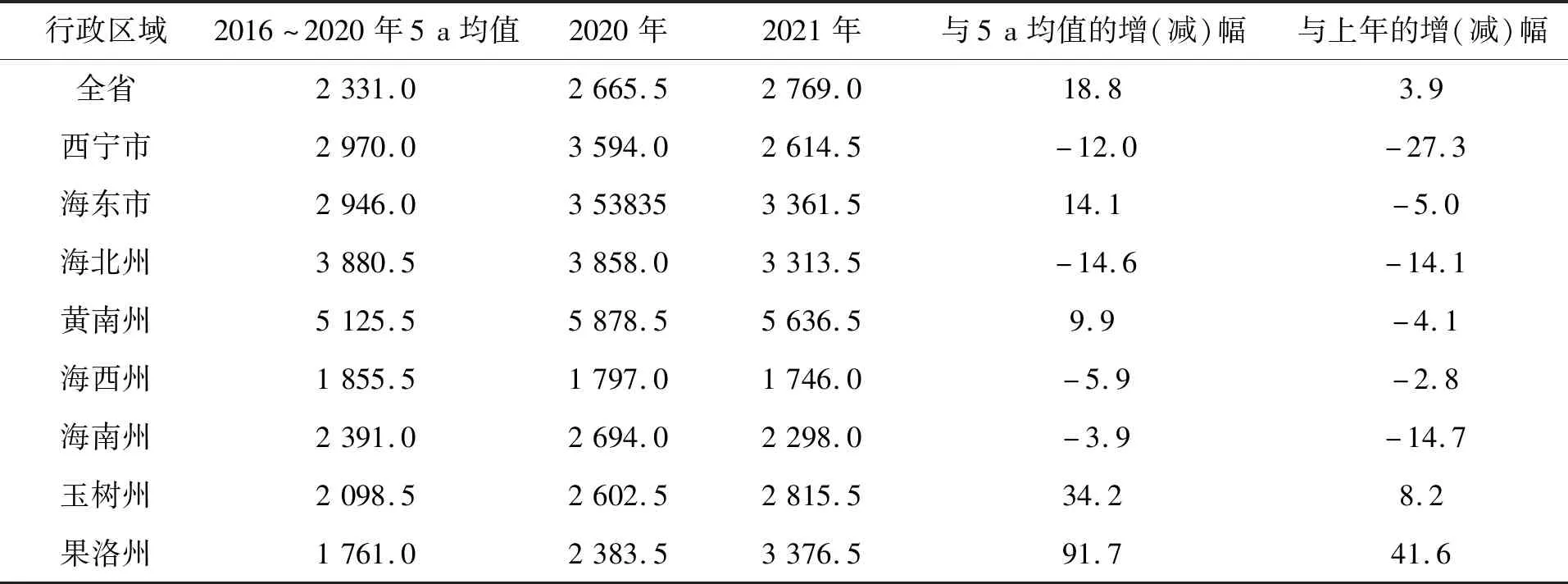

全省8个行政区域中,可食鲜草产量由高到低依次是:黄南州为5 635.5 kg/hm2,果洛州为3 376.5 kg/hm2,海东市为3 361.5 kg/hm2,海北州为3 313.5 kg/hm2,玉树州为2 815.5 kg/hm2,西宁市为2 614.5 kg/hm2,海南州为2 298.0 kg/hm2,海西州为1 746.0 kg/hm2(表3)。

与2020年相比,果洛州和玉树州的增长幅度较大。与5 a均值相比,西宁市、海北州、海西州和海南州低于历史平均水平,其余各州均呈现增长趋势,且增幅明显,见表3。

全省各县区中,可食鲜草产量最高的是河南县,为6 790.5 kg/hm2,最低的是茫崖市,为840.0 kg/hm2;单产6 000 kg以上的有河南县和门源县2个,占全省41个行政区域总数的4.9%;可食鲜草单产产量在4 500~6 000 kg的县有5个,占全省41个行政区域总数的12.2%;单产在3 000~4 500 kg的县共14个,占41个行政区域总数的34.1%;单产在1 500~3 000 kg的县同样为14个,占41个行政区域总数的34.1%;单产低于1 500 kg的县有6个,占全省41个行政区域总数的14.6%。

表2 2021年度青海省天然草原产草量(鲜草)统计表 单位: kg/hm2、%

表3 2021年度青海省天然草原可食草产量统计表 单位:kg/hm2、%

3.2 天然草原载畜量及承载力

2021年青海省启动实施第三轮草原生态保护补助奖励政策,对全省第一轮草原生态保护补助奖励政策的禁牧区面积和草畜平衡区面积进行了调整,其中禁牧面积为1 869.8×104hm2,草畜平衡面积2 109.8×104hm2,文中按照各地的草畜平衡区面积计算天然草原载畜量。

2021年,青海省草畜平衡区理论载畜量为2 682.9×104羊单位。按8个行政区域统计,草原理论载畜量由高到低依次是玉树州、海西州、果洛州、海北州、黄南州、海南州、海东市、西宁市。全省草原的平均承载力为0.81 hm2/羊单位,草原承载力最高的是黄南州,平均0.4 hm2草地可满足1羊单位全年的需草量,最低的是海西州,为1.27 hm2。

表4 2021年青海省天然草原理论载畜量统计表

全省各县区中,河南县和门源县的草地承载力最高,平均每0.33 hm2草地可满足1羊单位全年的需草量。承载力较高的依次为:河南县为0.33 hm2/羊单位、门源县为0.33 hm2/羊单位、乐都区为0.37 hm2/羊单位、泽库县为0.43 hm2/羊单位、久治县为0.43 hm2/羊单位、玛沁县为0.44 hm2/羊单位、同仁市为0.49 hm2/羊单位、同德县为0.53 hm2/羊单位、玉树市为0.55 hm2/羊单位以及尖扎县为0.56 hm2/羊单位。

承载力相对较低的县区主要集中在海西州和海南州的部分地区。如德令哈市为1.59 hm2/羊单位、格尔木市为1.83 hm2/羊单位、大柴旦行委为1.93 hm2/羊单位、共和县为2.01 hm2/羊单位以及茫崖市为2.67 hm2/羊单位。上述地区多受气温和降水限制,气候干旱,温性荒漠类草地广布,导致草地生产力和承载力较低。

4 结论与展望

4.1 结论

本文根据2021年全省1 365个外业调查样地,结合青海省实际情况,计算了全省天然草原的理论载畜量及草地承载力,主要结论如下:

(1)2021年,全省天然草原鲜草平均产量为3 336.0 kg/hm2,可食鲜草平均产量为2 769.0 kg/hm2,比上年分别增加210.0 kg/hm2、102.0 kg/hm2,增幅达到6.7%和3.9%。

(2)2021年全省草畜平衡区理论载畜量为2 682.9×104羊单位,由高到低依次为玉树州、海西州、果洛州、海北州、黄南州、海南州、海东市和西宁市。

全省草原的平均承载力为0.81 hm2/羊单位,草原承载力最高的是黄南州,为0.4 hm2/羊单位;最低的是海西州,为1.29 hm2/羊单位。

4.2 不足及展望

文中仅根据样地实测数据对各地天然草原载畜量及承载力进行了计算,目前许多研究[5,6]从遥感角度也开展了类似的工作,但本文未将样地数据与遥感数据结合反演或对比,对数据的挖掘力度有限,也很难得到空间连续的面状数据,可能导致数据的使用场景受限;同时,文中缺乏牲畜的存栏量、补饲量等系列数据,仅核算了天然草原的载畜量和承载力,没有对草畜平衡现状开展进一步研究,对草原适应性管理的支撑力度有限。

后续工作中应结合存栏量、草地退化、地形、气象等多方面数据,深入挖掘分析,了解草地变化的动态过程及诱因,厘清青海省草原生态现状,为更好地利用和保护草原提供强有力的决策依据。