“新合力、新体系、新生态”模式下的ICT行业人才供给侧改革与研究*

蔡方凯 刘保县 倪 磊 李晓钰

(成都工业学院网络与通信工程学院 四川成都 611730)

为满足国家产教融合战略和新兴产业发展需求,建设和发展新工科是提高国家整体竞争力,赢得市场竞争、抢抓发展机遇的重要途迳[1]。从新工科的概念来看,它代表新兴产业和行业的发展方向,从学科导向转变为产业需求导向,以破除专业壁垒、进行跨界融合,从被动适应转变为主动支撑引领;从新工科的建设要求来看,它要求应用型本科高校在区域地方经济发展和产业转型过程中起支撑作用,以对接地方社会经济发展需要和企业技术创新需求,培养面向未来的应用型、复合型和综合型工科人才[2-3]。

因此,本文在教育部第二批新工科研究与实践项目建设背景下,以成都工业学院为例,介绍学校培养ICT应用型复合型人才的经验。

一、现状分析

国内高校正在积极探索产教协同育人的模式、机制和方法,项目团队也对地方应用型本科高校ICT行业人才供给侧改革进行了大量的研究与探索,认为普遍存在以下问题[4]:(1)政行企校多主体协同育人缺乏长效机制,协同主体间充分合作及要素聚合不够,未能形成良好运行机制;人才培养落后于产业发展需求,教育链对接产业链还未形成良好运行机制。(2)各ICT专业相对独立、封闭,资源与信息不互通,无法形成交叉复合的人才培养。传统ICT人才培养在教学内容、课程体系上与区域产业结构、新兴产业和新经济发展存在“脱节”现象,知识体系和技术创新模式滞后。这些都给工程教育的校企合作推进带来了现实困境[5-6]。与其他应用型本科院校相比,成都工业学院作为“陈毅元帅”母校,具有深厚的历史底蕴和强大的应用型办学积累,为此,学校从ICT行业发展趋势与自身学科优势的双重借力中,提出“协同与共建、交叉与融合、继承与创新”的新核心理念,以成渝地区双城经济圈ICT产业发展为主体,坚持内涵式发展道路,从单一育人模式到多主体协同育人融合思维的转变,建立以“陈毅精神”为引领的学科交叉互融、文理专业渗透的育人教学新体系,实现从“产业需求驱动”到“教育供给调整”的创新性探索。

二、ICT行业人才供给侧改革的“三新”研究思路

1.协同与共建 凝聚ICT培能育人“新合力”

(1)政府搭台,加快校企内部管理结构改革和流程再造,通过创新校企合作模式,不断推进利益融合。学校转变思维模式,大胆改革探索产教深度融合,充分发挥校企各自具有的领域内优势,共建利益共同体。一是以产教融合载体建设为重点,推进资源融合,共建以华为网院为代表的产业学院和产教融合示范基地等。二是人员双向流动,推进人才融合,共建ICT人才智库。三是共建科技服务创新平台,推进技术融合。积极与行业企业合作,共建产业技术研究院、协同创新平台等科技创新和产业服务平台。

(2)学校打破学科、院系和专业壁垒,不断发挥政行企校链接产学研的重要作用,通过完善政行企协同参与的评议制度,不断优化学科布局和专业设置,培养满足区域地方产业发展需求的高素质技术技能人才,实现联合治理。

(3)政行企校优势互补,促进互融共生。通过常态化、制度化组织各类产教联盟,学校向企业和科研机构购买技术课程和实训教学服务等形式,推动各类教学资源有效融入院校人才培养体系,共享共用各类资源协同育人,实现人才链产业链的有效对接。建设校企合作示范项目库,促进校企技术、人才、服务等资源整合与融合,共同创新生产新知识、实现科技成果转化。

2.交叉与融合 构筑ICT人才教学“新体系”

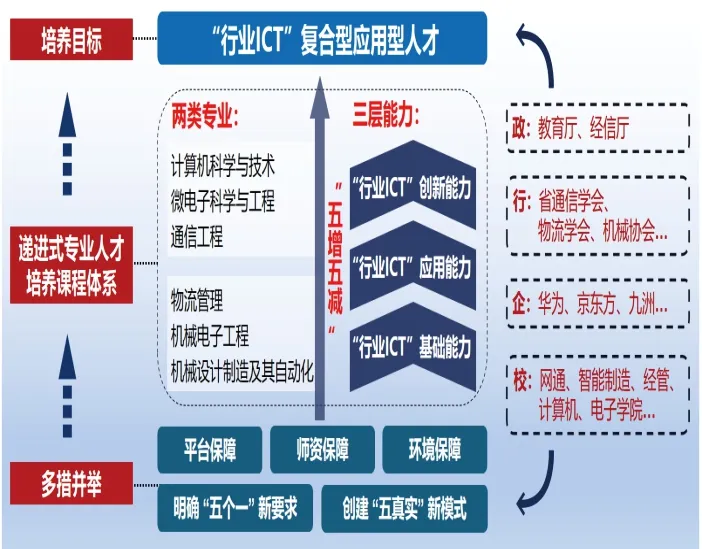

(1)建立政府指导、行业主导的学科布局和专业动态调整机制,提升应用型专业人才培养与ICT行业产业发展的契合度。组建政府、行业、企业、学校共同参与的“产教融合”理事会和由学科专家和产业技术专家组成的专业建设专家委员会,根据“成渝经济圈”ICT行业产业的发展需求,研究评议新专业设置和专业整合方案,形成服务ICT行业全产业链创新链发展的专业集群。

(2)改革专业人才培养方案开发模式,构建以技术逻辑为核心、以应用为导向的ICT应用型课程体系。通过组建政行企为主的专家顾问委员会,按照“技术—能力—知识—课程”逻辑开发人才培养方案,重构以技术逻辑为核心、以应用为导向的课程体系。设置机动学分课程,鼓励学生跨学科跨专业修读,推进应用型复合ICT人才培养。

(3)引入ICT产业核心技术标准,强化课程教学内容的适切性、应用性、适应性。可将ICT行业和产业核心技术标准引入到课程标准中,将ICT行业和产业共性技术融入教学内容中,明确课程的目标和价值,提高ICT专业基础课程内容的适切性和专业核心课程应用性。通过与行业企业共同开发课程,共同编写教材、案例,建设专业特色课程,并采用课证结合等方式,不断提升学生岗位适应能力和职业素养能力。

(4)实施“双重身份计划”,推进“双师双能型”师资队伍建设。利用学校所处成渝经济圈的区位优势,以联盟、平台、基地为载体,实施学校教师既是学校(行业、企业)教师(企业职工)又是企业职工的双重身份计划,促进人才和技术等资源融合,增强全产业链人才供需对接有效性,ICT复合型应用型人才培养体系见图1。

图1 ICT复合型应用型人才培养体系

3.继承与创新:打造ICT人才培养“新生态”

作为“陈毅元帅”母校,学校具有深厚的历史底蕴和强大的应用型办学积累,通过深化“厅委共建”(工业主管部门经信厅与教育主管部门教育厅共建成都工业学院)、“市校共建”(国家级产教融合试点城市宜宾市与学校共建)产教融合政府部门主导机制,以创新政府的管理方式,发挥政府的协调指导作用,加强成渝地区产业、科技和教育资源的统筹与协调,发挥市场配置资源的决定性作用,立足产业发展需求和合作各方的共同利益,通过平等协商形成产教联盟。

按照资源融合、技术融合、人才融合、利益融合目标,建立以ICT产业集群发展需求为导向、以培养ICT应用型复合型人才为目标、以产业技术创新为牵引、以创新资源集聚为支撑,由政、协、企、校多方协同共建的现代产业学院。学院可采用理事会管理方式、现代化治理结构、市场化的运行机制,将科技研发、产业服务与人才培养有机融合。

在政府指导下围绕5G技术和新基建,由成都工业学院、ICT行业协会共同组建相关应用技术研究院,利用校企科研人员优势,同时吸引其他科研院校人员参加,开展产业关键技术和新产品开发,围绕产业发展需求,完善研究院研发、设计、检测、试验、认证等功能,形成集技术研发、成果孵化、系统集成等为一体的ICT协同创新平台,直接服务和支持产业行业需求。

以政策引导、事业吸引、项目驱动聚集人才资源,建成多层次、多领域、协同创新的智库团队,开展ICT应用性关键技术研究、产业政策研究、推进成果转化,为产业发展提出有针对性、前瞻性、创新性和战略性的对策和建议。

围绕ICT应用型复合型人才培养模式,建立教学、科研设备共享机制,构建可支持教学、工程项目实践、定制职业认证、实习就业、认证培训的实践和创新平台,与企业技能大师工作室、生产性实训基地,实现共享互通。

三、育人成效

在四川省主导下,四川省经信委(厅)与四川省教育厅签署合作协议共建成都工业学院(简称“厅校共建”),四川省经信厅首批投入并建设“四川省电子信息产学研合作创新平台”,探索以产业需求为导向的人才培养新模式,打造ICT应用型人才培养四川样板。学校与全国首批国家产教融合型试点城市宜宾市政府合作共建成都工业学院宜宾园区(产教融合园区),获得宜宾市政府产教融合专项经费支持,将围绕智能终端等产业发展需求设置电子信息类、智能制造类等特色产业学院和特色专业,开展教育教学、科学研究和社会服务。在四川省发改委指导下,联合省内电子信息企业、应用型高校、科研机构、行业协会等成立四川电子信息产教联盟。与华为技术有限公司、苏宁等企业合作,建有华为信息与网络技术学院和苏宁产业学院等,与Intel合作建有联合实验室和先进电子制造工程中心,与富士康科技集团共同出资成立了产、学、研、用一体的四川成工富创科技有限公司,围绕“电子信息”和“智能装备”行业,试行股权共持、风险共担、利益共享的校企合作机制,产教深度合作、协同育人。

学校牵头成立或加入成渝应用型高校产教融合联盟等8个产教联盟和四川省应用型本科高校联盟等7个高校联盟,各联盟有效运行,产教融合在人才培养各环节落地生根。创建产学研深度融合的共享实践和创新平台,共建“华为信息与网络技术ICT产业学院”“苏宁产业学院”“模具产业学院”等现代产业学院,“智能制造”产教融合基地获批四川省首批“产教融合示范基地”立项建设项目。与北京络捷斯特共建虚拟仿真实验室,与苏宁易购共建商科综合管理能力实训中心。依托“成工富创”开发实践教学资源,推动“仿真+实战”实践教学模式。校企联合投入实验设备总值3000余万元。校企共建校外实习基地52个、建立“双师双能型”教师培养培训基地16个。学校承接来自企业或地方政府的横向课题170余项,国家级科研项目16项,省部级科研项目115项,市厅级项目300余项,承担各类横向项目170余项。

我校学生先后在全国大学生数学建模竞赛、工程训练综合能力大赛、机械创新大赛、“恩智浦”智能汽车竞赛、金融科技创新能力大赛、金相技能大赛等全国大学生A级比赛项目中取得多项国家特等奖、一等奖。根据中国高等教育学会2021年初发布的“2020全国普通高校学科竞赛排行榜”,我校相关获奖数量累计134项,首次进入2016-2020年全国普通高校大学生竞赛排行榜榜单,在四川省所有本科高校中排名第12位。学生取得国家专利、通过华为HCIE/IP等认证、获得国家级省级学科竞赛奖项200余人次;华为ICT人才联盟双选会吸引四川省内40多家优质企业,ICT专业群就业率达95%左右,充分展示了“三新”模式在本科教育教学和创新人才培养方面取得的成绩。

结语

实践证明,“协同与共建、交叉与融合、继承与创新”的核心理念,从宏观到微观,从顶层设计到具体实施,创新实践了多主体协同育人长效机制;通过建立产教联盟、产业学院、产业研究院、实践创新基地等平台,推进了教育链、人才链与产业链、创新链深度融合平台协同的创新;构建了·以“陈毅精神”为引领,以ICT产业核心技术标准为核心的“五增五减”“两类三层”应用型课程体系,培养学科专业交叉、文理专业渗透的复合型ICT人才。十四五期间,学校将进一步发挥自身优势,为培养ICT创新型人才,将我国建设成创新驱动型国家贡献力量[6]。