蝙蝠寄生线虫杜瑞特线属新种的鉴定(圆形目,莫林科)

菅 蕊,徐 真,张东红,徐凤周,宋素洁,陈慧霞,剧慧栋*

(1.承德医学院,河北 承德 067000;2.河北工程大学,河北 邯郸 056038;3.石家庄学院,河北 石家庄 050035;4.石家庄市人民医院,河北 石家庄 050030;5.河北地质职工大学,河北 石家庄 050086;6.河北师范大学,河北 石家庄 050010)

翼手目寄生线虫到目前的记录有13科25属5个亚属139 种,我国蝙蝠寄生线虫的研究起步较晚,从伍献文和刘健康(1940)发现中华刺圆线虫[1],到后来的马金友(2004)对河南地区蝙蝠寄生线虫的研究,总共报道3 科6 属9 种。我国除了台湾、河南、云南和广西有过蝙蝠寄生线虫的报道以外,其他省份关于蝙蝠寄生线虫的报道很少[2-4]。一定程度上表明我国在蝙蝠寄生线虫领域的研究还很薄弱,许多省份的蝙蝠寄生线虫还没有开展研究。本研究对采自小黄蝠体内的线虫使用光学和电子扫描显微镜观察后确定该种属于杜瑞特线属,且为一新种,进一步通过对其ITS-1 基因序列进行系统发育分析后印证了上述结果的准确性。

1 材料与方法

1.1 主要实验材料虫体标本采自2018 年广东省龙门县小黄蝠的小肠。用80 ℃左右的热水将虫体烫直,并将线虫保存于70%酒精中。同时记录宿主的种名、寄生部位、采集时间和地点。透明液(乳酸∶苯酚∶蒸馏水∶甘油=1∶1∶1∶2),由河北师范大学生命科学学院动物系统学与分子进化实验室配制;DNA提取试剂盒购自天根生化科技(北京)有限公司;PCR 试剂盒和蛋白酶K购自宝生物工程(大连)有限公司;引物由上海生工生物工程技术服务有限公司合成。

1.2 线虫的观察、绘图及鉴定将已固定的标本用75%酒精或透明液制成临时装片,在光学显微镜下,对线虫标本的各个部分进行初步的形态观察,并使用显微测微尺测量标本的重要形态学特征,并记录数据,借助可拍摄的光学显微镜和扫描电镜对线虫标本的主要形态特征鉴别并拍照,查阅文献并对比确定线虫种类[5]。模式标本保存于河北师范大学生命科学学院。

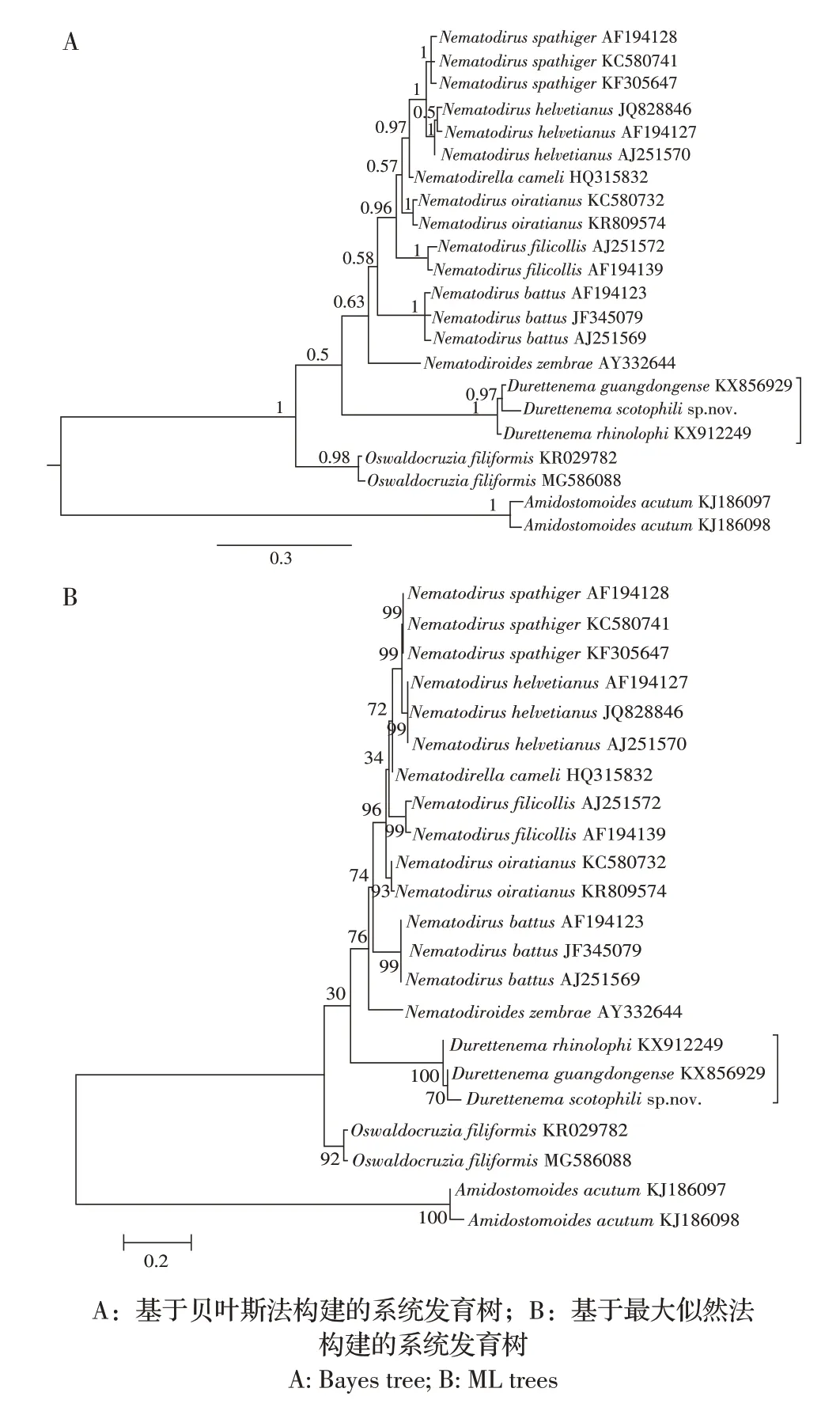

1.3 线虫ITS-1 基因的PCR 扩增及序列分析从70%酒精中取出8 条雌虫,分别置于不同的1.5 mL 离心管内并做好标记, 用蒸馏水漂洗3~5 次,提取DNA 为模板,采用文献[6]中PCR 方法扩增线虫ITS-1基因。PCR 产物由上海生工生物工程技术服务有限公司测序。利用MegAlign 软件对测序结果及GenBank中莫林科11 种线虫的ITS-1 基因序列进行同源性分析。分别采用最大似然法(ML)和贝叶斯法(BI)构建ITS-1 基因系统发育树,将Amidostomoides monodon(KJ186098)和Amidostomoides acutum(KJ186097)设置为外群[7-8],探究线虫间的亲缘关系。

2 结果与讨论

2.1 线虫的形态学观察结果与分析该线虫的模式宿主为小黄蝠(翼手目,蝙蝠科)Scotophilus kuhlii(Leach)(Chiroptera,Vespertilionidae)。寄生部位为小肠,感染率为24%(解剖62只其中15只感染),感染强度为2~5 条(平均1.5 条)。宿主采集地为中国广东省龙门县。模式标本中正模为1 条雄虫(HBNU-M1004),配模为1条雌虫(HBNU-M1005)。新种以模式宿主小黄蝠命名。

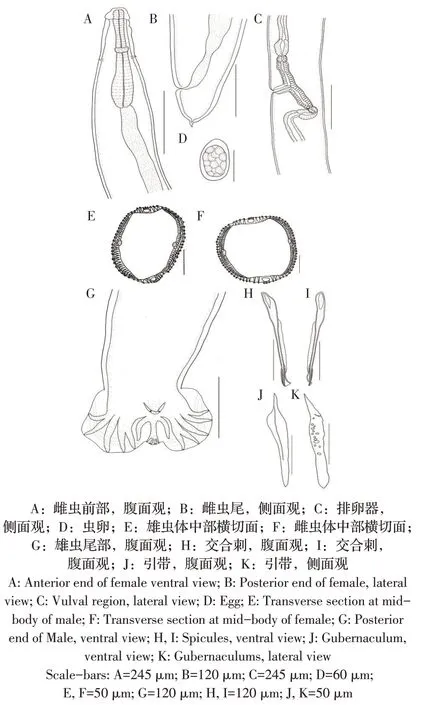

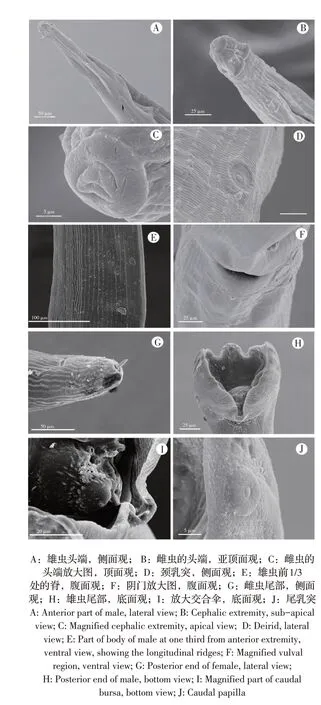

形态特征:虫体较小、细长、乳白色,具头泡,身体中部最宽,向尾部逐渐变细。体表具细小的环纹,无侧翼(图1A 和图2A、图2B)。头端具三瓣的口,口周有一对头感器和4个头乳突(图2C),食道肌肉质,呈棒状,后端比前端稍宽,神经环大约在食道前1/3 位置,神经环、排泄孔、颈乳突(图2D)距头端的距离依次增大(图1A 和图2A),无排泄沟。体表具连续不断的,数量不等的脊(图1E、图1F 和图2E),雄虫的脊开始于头泡的末端,一直延伸至交合伞,雌虫的脊起始于头泡的末端,延伸至虫体末端。体表脊垂直于体表,虫体侧面的脊明显比其他部位的脊粗大,雄虫头泡位置脊的数量为34条,身体中部的脊增加到67条,交合伞前部脊的数量减少到52条。雌虫头泡位置脊的数量为30 条,身体中部的脊增加到75条,虫体尾端脊的数量减少到38条。雄虫两交合刺刃部内腹侧支。腹面观时向右侧弯曲(图1H,图1I)。引带腹面观近端为一个矛头结构,中间到远端部分,形态类似长茄子,引带中部有一条沟从“茄子”顶端开始在引带后部结束,侧面观引带顶端为锥形结构,整体为不规则棒状结构,引带前2/3 表面不光滑,有较密的凹点,后1/3 表面光滑(图1J、图1K)。雌虫排卵器的前部与体表平行,排卵器的后半部分从阴道位置开始与体表呈45°角向阴道对侧的体表延伸,一直到括约肌,从括约肌到漏斗部分垂直于体表向阴道侧体表延伸,大约延伸到体腔的中部,子宫部平行于体表延伸(图1C)。

其中正模(雄虫1 条):体长10.5 mm,最大体宽240 μm,头泡长59 μm宽63 μm,神经环、颈乳突、排泄孔到头端的距离分别为140 μm、230 μm、210 μm。食道长300 μm,最宽处为49 μm。交合伞对称,侧叶具斑点,交合伞肋的排列方式为2-1-2,第2肋和第3肋基部连接在一起并与主干相连,肋的远端分离。第5 肋和第6 肋的基部连接在一起并与主干相连,肋的远端分离。第4 肋比第3 肋和第5 肋稍短,且距离第3 肋和第5 肋的距离相等。第8 肋起于背肋基部,比背肋稍短。背肋从基部垂直向后延伸,首先向两侧各分出一个侧支,随后再分为两支,每支又分为两小支,分别为尾感器和第10 肋(内侧的分叉)(图1G)。交合刺细长,长度为320 μm,交合刺柄部比刃部粗短,刃部具有横纹的翼膜,远端部分为3个分支,外侧支最长最粗,内腹支和内背支在宽度和长度上几乎相等,较外侧支明显小,在腹面观时两根交合刺刃部的内腹侧支呈钩状并向右侧弯曲。引带长127 μm,腹面观近端为一个矛头结构,中间到远端部分类似长茄子结构,引带中部有一条沟从“茄子”顶端开始在引带后部结束,侧面观引带顶端为锥形结构,整体为不规则棒状,引带前2/3 表面不光滑,有较密的凹点,后1/3 表面光滑图(图1J、图1K)。生殖锥由背唇和腹唇组成,腹唇呈三角形,背唇圆形,背唇上有两个乳突,和一些不规则的凸起(图2I)。

配模(雌虫1条):体长15.2 mm,最大体宽292 μm,头泡长57 μm,宽83 μm,神经环、颈乳突、排泄孔距离头端的距离分别是142 μm、245 μm、230 μm,食道长318 μm,最大宽度为72 μm。阴门距尾端4.2 mm,双宫型,阴道短,大体与体表垂直,长度98 μm,将前庭分为均等的两部分,前庭长325 μm,前括约肌和漏斗的长度分别是45 μm 和90 μm,排卵器的前部与体表平行,排卵器的后半部分从阴道位置开始与体表呈45°角向阴道对侧的体表延伸,一直到括约肌,从括约肌到漏斗部分垂直于体表向阴道侧体表延伸,大约延伸到到体腔的中部,子宫部平行于体表并延伸,后括约肌和漏斗的长度分别是47 μm 和72 μm,前子宫长1.68 mm,后子宫长1.7 mm,每个子宫有处于桑葚期的虫卵(图1D)15~32个,长50 μm~98(77)μm(括号内的数值为平均值,下同),宽29 μm~65(44)μm,尾部尖而圆(图2B),长度为73 μm,尾尖长度为12 μm。

图1 小黄蝠杜瑞特线虫(Durettenema scotophili n.sp.),光镜手绘图谱,采自小黄蝠Fig.1 Hand drawing of Durettenema scotophili n.sp.from Scotophilus kuhlii based on optical microscope

图2 小黄蝠杜瑞特线虫(Durettenema scotophili n.sp)扫描电镜图谱,采自小黄蝠Fig.2 Scanning electron micrographs of Durettenema scotophili n.sp.from Scotophilus kuhlii

副模:雄虫(10条),体长10.3 mm~12.4(11.5)mm,最 大 体 宽215 μm~246(224)μm,头 泡 长41 μm~59(50)μm,宽51 μm~76(65)μm。神经环、颈乳突、排泄孔距离头端的距离分别为115 μm~134(123)μm、201 μm~235(217)μm 和200 μm~225(210)μm,食道长270 μm~331(315)μm,最大宽度50 μm~68(59)μm,交合刺长270 μm~490(380)μm,引带116 μm~193(153)μm。雌虫(12条),体长13.1 mm~15.8(15.2)mm,最大体宽为259 μm~291(282)μm,头泡长43 μm~63(53)μm,宽72 μm~92(86)μm。神经环神经环、颈乳突、排泄孔距离头端的距离分别为131 μm~167(150)μm、222 μm~242(235)μm、200 μm~230(223)μm。食道长319 μm~399(358)μm,最大宽度为53 μm~83(68)μm。阴门距尾端4.1 mm~4.6(4.3)mm阴道长92 μm~95(93)μm,前庭长290 μm~323(312)μm,前括约肌和漏斗分别长36 μm~50(43)μm和78 μm~102(89)μm后括约 肌 和 漏 斗 分 别 长32 μm~50(43)μm 和72 μm~105(95)μm,前子宫长1.56 mm~1.93(1.76)mm,子宫内有10个~30(18)个虫卵,后子宫长1.5 mm~1.8(1.65)mm,子宫内有12 个~39(23)个虫卵,此时的虫卵均处于桑葚期,虫卵长56 μm~85(75)μm,宽32 μm~61(45)μm,尾部长59 μm~103(88)μm,尾尖长10 μm~19(14)μm。

综上所述,该线虫具有杜瑞特线属的形态特征。

杜瑞特线属有两个已知种,分别是广东杜瑞特线虫和蝠杜瑞特线虫,本新种与广东杜瑞特线虫和蝠杜瑞特线虫分别有以下区别:广东杜瑞特线虫的交合刺刃部的内腹侧支末端平直,小黄蝠杜瑞特线虫交合刺刃部的内腹侧支末端弯曲呈钩状,而蝠杜瑞特线虫交合刺刃部3 个分支的末端与前两者相比钝而粗。广东杜瑞特线虫的引带腹面观形状像橄榄的种子,侧面观比腹面观稍弯曲,表面光滑,蝠杜瑞特线虫的引带与广东杜瑞特线虫的引带形态基本相似而小黄蝠杜瑞特线虫的引带腹面观近端为矛头结构,中间到远端部分类似长茄子,引带中部有一条沟从“茄子”顶端开始在引带后部结束,侧面观引带顶端为锥形结构,整体为不规则棒状结构,引带前2/3 表面不光滑,有较密的凹点,后1/3 表面光滑。此外,广东杜瑞特线虫的阴道垂直于体表,整个排卵器和子宫组成的管道系统平行于体表,蝠杜瑞特线虫的排卵器前半部分与体表平行,后半部分弯曲成一环状后继续延伸与体表平行,小黄蝠杜瑞特线虫排卵器的后半部分从阴道位置开始与体表呈45°角向阴道对侧的体表延伸,一直到括约肌,从括约肌到漏斗部分垂直于体表向阴道侧体表延伸到约体腔的中部,子宫部平行于体表并延伸。综上所述新种与杜瑞特线属两个已知种的形态均不相同,因此确定该种为杜瑞特线属的一个新种。

2.2 基于ITS-1 基因序列的同源性分析和系统发育分析

2.2.1 同源性分析 对所获线虫ITS-1 基因进行PCR 扩增,并将其序列与GenBank 中莫林科11 种线虫的20 条ITS-1 基因比对后的结果显示,该线虫与上述11 种线虫的同源性是38.6%~99.4%,表明莫林科线虫的ITS-1 基因呈遗传多样性。其中小黄蝠杜瑞特线虫与细颈属、小细颈属、类细颈属线虫的同源性为41.9%~56.3%,小黄蝠杜瑞特线虫与丝状奥库线虫的同源性为46.4%~47.5%,小黄蝠杜瑞特线虫与广东杜瑞特线虫的同源性为96.7%,小黄蝠杜瑞特线虫与蝠杜瑞特线虫的同源性为96.0%,表明小黄蝠杜瑞特线虫与杜瑞特线属的两种线虫亲缘关系更近,该种应属于杜瑞特线属,小黄蝠杜瑞特线虫与广东杜瑞特线虫和蝠杜瑞特线虫的基因差别分别为3.3%和4.0%,结合形态学上的差别,表明该种与杜瑞特线属的两个已知种为不同种,该种为杜瑞特线属的一个新种。

2.2.2 系统发育分析 本实验共选取NCBI 中莫林科线虫的ITS-1 基因序列共20 条,包括2 亚科3 属11种,选取Amidostomoides monodon(KJ186098)和Ami⁃dostomoides acutum(KJ186097)为外群。利用MEGA6.0和MrBayes3.2 软件对线虫的ITS-1 基因序列进行分析,结果显示构建的ML 树和BI 树具有相似的拓扑结构,充分表明了系统发育树是可信的(图3)。

图3 基于ITS-1基因采用贝叶斯法和最大似然法构建的系统发育树,只标注支持度>50%(重复1 000次)的数据Fig.3 ML and Bayes trees constructed using ITS-1 rDNA sequence data of Molineidae.Bootstrap value(1 000 replicates)of >50%are indicated

系统发育树分为3 个分支,其中细颈属的瑞士细颈线虫Nematodirus helvetianus、花苞细颈线虫Nemato⁃dirus spathiger、伊朗细颈线虫Nematodirus oiratianus、棉絮细颈线虫Nematodirus battus和小细颈属的骆驼小细颈线虫Nematodirella cameli以及类细颈属的斑马类细颈线虫Nematodiroides zembrae组成一个分支。丝状奥库线虫Oswaldocruzia filiformis为一个分支。杜瑞特线属的蝠杜瑞特线虫Durettenema rhinolophi和广东杜瑞特线虫Durettenema guangdongense与小黄蝠杜瑞特线虫Durettenema scotophilin.sp.组成一个分支。

系统发育树结果显示杜瑞特线属与丝状奥库线虫的亲缘关系较远[9-10],但与细颈属线虫、小细颈属线虫以及类细颈属线虫的亲缘关系相对较近[11-13]。小黄蝠杜瑞特线虫、蝠杜瑞特线虫与广东杜瑞特线虫组成一个分支,说明三者的亲缘关系更近,且小黄蝠杜瑞特线虫与广东杜瑞特线虫和蝠杜瑞特线虫分属两支,说明其与广东杜瑞特线虫和蝠杜瑞特线虫为不同的种,进一步从基因方面印证该种为杜瑞特线属的一个新种。

近十多年来,由蝙蝠携带的病原造成人类的重大传染疾病事件已有多起,蝙蝠携带病原对人畜都有潜在的感染性,虽然目前尚无蝙蝠寄生线虫感染人类的病例,但有可能在条件适宜的情况下造成人类的感染,因此该新种的发现使人类又掌握了一种新的潜在病原,为人畜寄生虫病的预防提供了基础资料,为将来可能发生的人畜寄生虫病提供了病原学检测依据。