氮肥减施与花生秸秆还田对麦田土壤氨挥发、氮肥利用率及产量的影响

胡中泽, 衣政伟, 杨大柳, 王 安, 陈留根, 张岳芳, 王 显

(1.江苏省农业科学院泰州农业科学研究所,江苏泰州225300;2.江苏省农业科学院农业资源与环境研究所/农业农村部长江下游平原农业环境重点实验室,江苏南京210014)

小麦是长江下游经济发达区重要的粮食作物。氮肥的合理施用是保证小麦高产稳产的关键,但是过多地施用氮肥不仅难以实现小麦增产,还会降低氮肥利用率,甚至会带来一系列环境污染问题[1-3]。氨挥发是氮肥损失的主要途径,对生态系统中的氮循环至关重要,可能通过改变地球的辐射收支对全球气候产生影响,另外,大气中的NH3通过干湿沉降回到地面水体中,也会造成水体富营养化等环境问题[4-5]。

农田氨挥发除受气候条件、土壤特性影响外,还受到农艺措施(如氮肥运筹、秸秆还田等)的影响[5-9]。山楠等[7]研究发现,随着施氮量的减少,小麦季土壤中氨的总挥发量从21.2 kg/hm2减少到4.4 kg/hm2,损失率从7.9%降低到4.4%。吕金岭等[8]通过优化施氮,将小麦季土壤中氨的挥发量从12.0 kg/hm2降低到6.8 kg/hm2,氮肥利用率从35.2%提高到48.3%。秸秆还田也可以减少土壤中氨的挥发量,俞巧钢等[9]的研究结果表明,秸秆还田后的稻田土壤中氨的挥发量比单施化肥处理减少了29.9%~54.7%。

秸秆还田可以培肥地力,增加土壤碳汇,有利于农业的可持续发展[10]。有研究发现,花生秸秆还田能增加土壤中的氮素含量,降低后茬冬小麦施氮量,提高氮肥利用率[11],花生秸秆还田使夏花生-冬小麦系统的年产量提高了5%~13%[12],但是花生秸秆还田后对农田土壤中氨挥发的影响鲜见报道。本研究综合分析氮肥减施与花生秸秆还田对麦田土壤中氨挥发、氮肥利用率及小麦产量的影响,以期在确保小麦高产的前提下,减少麦田土壤中氨的挥发量,同时提高氮肥利用率,为小麦合理施肥和资源高效利用提供依据。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

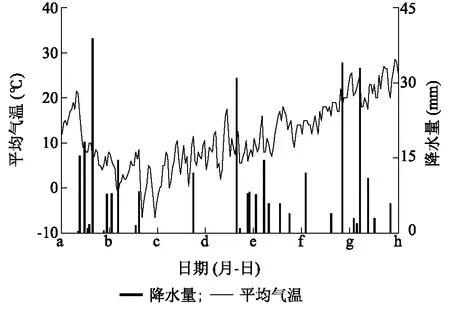

试验于2020年11月至2021年6月在江苏省农业科学院泰州农业科学研究所本部基地(119°59′38″ E, 32°32′23″ N)进行。该地区海拔2 m,属亚热带季风性气候,年平均降水量1 051 mm,年均气温14.5 ℃,年日照时长2 235 h,无霜期219 d。试验期间的天气情况见图1。试验田土壤类型为沙壤土,土壤有机质含量为18.3 g/kg,全氮含量为1.1 g/kg,速效氮、速效磷、速效钾含量分别为80.2 mg/kg、10.7 mg/kg、150.9 mg/kg,pH 值为7.1。分别于2020年11月16日、2021年3月5日施肥。

a:11-10;b:12-10;c:01-09;d:02-08;e:03-10;f:04-09;g:05-09;h:06-08。图1 试验期间的气温及降水量Fig.1 Air temperature and precipitation during wheat season

1.2 试验设计

采用双因素裂区试验,以花生秸秆还田为主区,设秸秆还田(3.0 t/hm2,碳氮比26.97)和不还田2种方式;以氮肥用量为裂区,设常规施氮(240 kg/hm2)、氮肥减量20%(192 kg/hm2)、氮肥减量40%(144 kg/hm2)和不施氮肥4个施氮水平。共组成8个处理:秸秆不还田+常规施氮(N100)、秸秆不还田+减氮20%(N80)、秸秆不还田+减氮40%(N60)、秸秆不还田+不施氮肥(N0)、秸秆还田+常规施氮(SN100)、秸秆还田+减氮20%(SN80)、秸秆还田+减氮40%(SN60)、秸秆还田+不施氮肥(SN0)。小区面积 12 m2,试验重复3 次,共24个小区。供试冬小麦品种为弱筋宁麦13号,2020年11月15日进行人工条播,行距25 cm,基本苗数为每公顷3.00×106株,2021年6月2日收获。氮肥按基肥∶拔节肥=6∶4施用,磷肥(P2O590 kg/hm2)一次性基施,钾肥(K2O 90 kg/hm2)按基肥、拔节肥等量施用。基肥在播种当天施用,拔节肥在2021年3月5日施用。

1.3 样品采集与分析

1.3.1 麦田土壤中氨挥发量的测定 本研究采用间歇密闭室抽气法[13]收集麦田土壤中挥发的氨,装置购自中国科学院南京土壤研究所。麦季播种后,将1个连接2根乳胶管的圆柱形有机玻璃空气交换室(内径25 cm、高度15 cm)嵌入表层土壤5~7 cm,其中1根乳胶管用于进气,连接1根高度为2.5 m的中空聚氯乙烯(PVC)管,另1根乳胶管用于收集挥发到空气交换室中的氨气,与装有2%硼酸吸收液的玻璃烧瓶相连。空气流量由真空泵、节流阀共同控制,确保交换室内1 min 换气10~15次。抽气时段为08:00-10:00、14:00-16:00,取样完成后将样品带回实验室,用稀硫酸滴定并计算麦田土壤中氨挥发的日通量。

1.3.2 籽粒产量及氮素含量的测定 小麦成熟后,各小区收获1 m2籽粒,换算为含水量为13%的籽粒产量。在各小区选取一行连续取样15株,于105 ℃杀青1 h后,于75 ℃烘干至恒质量。用凯氏定氮法测定全氮含量。

1.3.3 氨挥发和氮肥利用率的计算 氨挥发损失率、氨挥发排放系数、氨挥发排放强度、氮素收获指数和氮肥利用率的计算公式如下:

氨挥发损失率=氨挥发排放总量/化学氮肥施用量×100%

(1)

氨挥发排放系数=(施氮区的氨挥发量-不施氮区的氨挥发量)/施氮量×100%

(2)

氨挥发排放强度(kg/t)=单位面积的氨总挥发量/单位面积小麦产量

(3)

氮素收获指数=籽粒氮素积累量/植株氮素积累量×100%

(4)

氮肥利用率=(施氮区植株氮素累积量-不施氮区植株氮素累积量)/施氮量×100%

(5)

1.4 数据分析

用Excel 2016和SPSS 18.0进行数据处理、作图及统计分析。

2 结果与分析

2.1 氮肥减施与秸秆还田对麦田土壤中氨挥发的影响

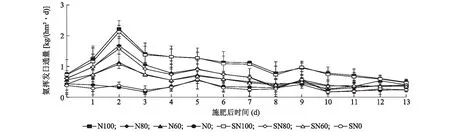

2.1.1 麦田土壤中氨挥发的动态变化 由图2可以看出,除不施氮肥的N0、SN0处理外,其他处理的麦田土壤中氨挥发日通量的变化在施用基肥后较为相似,呈先上升后降低的趋势,日通量峰值均在施用基肥后的第2 d出现。在N100、N80、N60、SN100、SN80、SN60处理下,麦田土壤施用基肥后的氨挥发日通量峰值依次为2.24 kg/(hm2·d)、1.82 kg/(hm2·d)、1.25 kg/(hm2·d)、2.18 kg/(hm2·d)、1.72 kg/(hm2·d)、1.12 kg/(hm2·d),SN100、N100处理间的氨挥发日通量无明显差异,但均明显高于其他处理,减少施氮量会明显降低氨挥发日通量的峰值,秸秆还田处理对氨挥发日通量峰值的影响不大。麦田土壤中氨挥发的日通量在达到峰值后逐渐减少,施用基肥后,麦田土壤中的氨挥发主要发生在施肥后2 周内。施用基肥后不同处理的麦田土壤中氨平均挥发日通量差异较大,整体表现为N100>SN100>N80>SN80>N60>SN60>N0>SN0。

N0:秸秆不还田不施氮肥;N60:秸秆不还田减氮40%;N80:秸秆不还田减氮20%;N100:秸秆不还田常规施氮;SN0:秸秆还田不施氮肥;SN60:秸秆还田减氮40%;SN80:秸秆还田减氮20%;SN100:秸秆还田常规施氮。图2 施用基肥后麦田土壤中氨挥发日通量的变化Fig.2 Changes of daily flux of ammonia volatilization in wheat field under different treatments after application of base fertilizer

由图3可知,施用拔节肥后土壤中氨挥发日通量的变化趋势与施用基肥后的变化趋势基本一致:在施肥当天较低,施肥后第1 d迅速上升,在施肥后第2 d就达到峰值。在相同秸秆还田方式、不同氮肥用量处理间,土壤中氨挥发日通量差异明显;在同一氮肥用量、不同秸秆还田方式处理间,土壤中氨挥发日通量差异不显著。在N100、N80、N60、SN100、SN80、SN60处理下,施用拔节肥后的麦田土壤中氨挥发日通量峰值依次为2.23 kg/(hm2·d)、1.68 kg/(hm2·d)、1.13 kg/(hm2·d)、2.12 kg/(hm2·d)、1.57 kg/(hm2·d)、1.07 kg/(hm2·d)。在氨挥发日通量峰值过后,各处理土壤中的氨挥发日通量逐渐下降,施用拔节肥13 d后各处理间基本无差异。

N0:秸秆不还田不施氮肥;N60:秸秆不还田减氮40%;N80:秸秆不还田减氮20%;N100:秸秆不还田常规施氮;SN0:秸秆还田不施氮肥;SN60:秸秆还田减氮40%;SN80:秸秆还田减氮20%;SN100:秸秆还田常规施氮。图3 施用拔节肥后麦田土壤中氨挥发日通量的变化Fig.3 Changes of daily flux of ammonia volatilization in wheat field under different treatments after application of jointing fertilizer

2.1.2 麦田土壤中氨的挥发量 由表1可知,各处理在基肥施用后的麦田土壤中氨的挥发量为6.32~14.98 kg/hm2,拔节肥施用后的麦田土壤中氨的挥发量为4.45~14.81kg/hm2,氮肥减施均能减少每次施肥后的麦田土壤中氨的挥发量,除SN100处理的拔节肥施用后麦田土壤中氨的挥发量略高于基肥施用后外,拔节肥施用后其他处理的麦田土壤中氨的挥发量都低于基肥施用后。麦田土壤中氨的总挥发量从大到小排序为N100处理(29.79 kg/hm2)、SN100处理(28.49 kg/hm2)、N80处理(22.76 kg/hm2)、SN80处理(21.63 kg/hm2)、N60处理(16.91 kg/hm2)、SN60处理(15.81 kg/hm2)、N0处理(10.87 kg/hm2)和SN0处理(10.77 kg/hm2),可以看出,随着施氮量的减少,麦田土壤中氨的总挥发量显著降低。由表2的方差分析结果看出,氮肥对麦田土壤中氨的总挥发量有极显著影响,秸秆、秸秆与氮肥的交互效应对麦田土壤中氨的总挥发量的影响不显著。与常规施氮处理(240 kg/hm2)相比,在秸秆不还田、还田2种条件下,氮肥减量20%分别使麦田土壤中氨的挥发量减少了23.60%、24.08%,氮肥减量40%分别使麦田土壤中氨的挥发量减少了43.24%、44.51%。由此可见,减少氮肥施用量可以降低麦田土壤中氨的总挥发量,而秸秆还田对麦田土壤中氨挥发的影响不大。

表1 氮肥减施与秸秆还田分别对施用基肥和拔节肥后麦田土壤中氨挥发量的影响

表2 氮肥减施与秸秆还田对麦田土壤中氨挥发、产量和氮素利用率影响的方差分析结果

2.1.3 氨挥发损失率、挥发排放系数及挥发排放强度 氮肥、秸秆对麦田土壤中氨挥发损失率、挥发排放系数及排放强度有显著或极显著影响,氮肥与秸秆交互效应对麦田土壤中氨挥发损失率、挥发排放系数及挥发排放强度的影响不显著(表2),氮肥减施、秸秆还田均可降低麦田土壤中氨挥发损失率、挥发排放系数及挥发排放强度(表3)。施氮处理的麦田土壤中氨挥发损失率为10.98%~12.41%,常规施氮处理(240 kg/hm2)与氮肥减量20%处理间的差异未达显著水平,秸秆还田处理比秸秆不还田处理平均降低麦田土壤中氨挥发损失率达0.63个百分点。施氮处理的麦田土壤中氨挥发排放系数为3.51%~7.89%,随着施氮量的减少,氨挥发排放系数显著降低,与常规施氮处理(240 kg/hm2)相比,氮肥减量20%处理可使麦田土壤中氨挥发排放系数平均降低1.72个百分点,氮肥减量40%处理可使麦田土壤中氨挥发排放系数平均降低3.79个百分点;与秸秆不还田处理相比,秸秆还田处理可使麦田土壤中氨挥发排放系数平均降低0.57个百分点。施氮处理的麦田土壤中氨挥发排放强度为2.48~3.96 kg/t,并且随着施氮量的减少,麦田土壤中氨挥发排放强度显著降低,与常规施氮处理(240 kg/hm2)相比,氮肥减量20%处理使麦田土壤中氨挥发排放强度平均降低0.64 kg/t(平均降幅16.84%),氮肥减量40%处理使麦田土壤中氨挥发排放强度平均降低1.14 kg/t(平均降幅30.24%);与秸秆不还田处理相比,秸秆还田处理使麦田土壤中氨挥发排放强度平均降低0.33 kg/t(平均降幅9.94%)。

表3 氮肥减施与秸秆还田对麦季麦田土壤中氨挥发排放系数及排放强度的影响

2.2 氮肥减施与秸秆还田对小麦产量及氮肥利用率的影响

由表4可以看出,不同处理下成熟期的小麦产量为3.49~7.95 t/hm2。在秸秆还田条件下,小麦产量较不还田条件下平均增加了7.66%;在秸秆还田、不还田条件下,随着施氮量的减少,小麦产量均呈显著减少的趋势,SN100处理的小麦产量(7.95 t/hm2)最高,显著高于N100处理(7.52 t/hm2),N100处理与SN80处理(7.25 t/hm2)间的差异不大。不同处理对小麦成熟期植株氮素累积量的影响大致与产量相同,总体上随着施氮量的减少,植株氮素累积量呈减少趋势。在相同施氮量条件下,与秸秆不还田处理相比,秸秆还田处理均显著提高了成熟期植株氮素累积量,秸秆还田处理的小麦氮素累积量平均提高20.85%。方差分析结果表明,氮肥、秸秆及其交互效应对小麦产量和成熟期植株氮素累积量均有显著或极显著影响(表2)。由此可见,花生秸秆还田可以提高成熟期小麦植株氮素累积量和产量,较高的施氮量是获得小麦高产的关键,在氮肥减量20%处理(N80处理)下小麦显著减产,氮肥减量20%配合秸秆还田能获得较高的小麦产量。

氮肥与秸秆处理对氮素收获指数和氮肥利用率均有显著或极显著影响(表2)。由表4可以看出,随着施氮量的减少,氮素收获指数有提高的趋势,与秸秆不还田处理相比,秸秆还田处理平均使氮素收获指数提高4.3个百分点。在不同处理下,氮肥的利用率为29.07%~48.96%,随着施氮量的减少,氮肥利用率呈下降趋势,与秸秆不还田处理相比,秸秆还田处理可使氮肥利用率提高6.23~10.61个百分点。由此可见,高的施氮量可以获得较高的氮肥利用率,但是减少了氮素在籽粒中分配量,而花生秸秆还田处理在提高氮肥利用率的同时也促进了氮素在籽粒中积累。

表4 氮肥减施与秸秆还田对成熟期小麦产量和氮肥利用率的影响

3 讨论

3.1 氮肥减施与秸秆还田对麦田土壤中氨挥发的影响

本研究结果显示,麦季麦田土壤中氨的总挥发量为10.77~29.79 kg/hm2,高于刘红梅等[14]在天津西青的监测结果(5.35~8.92 kg/hm2)、山楠等[7]在北京房山的监测结果(3.01~21.20 kg/hm2)、邓美华等[15]在江苏常熟的监测结果(0.80~19.86 kg/hm2)以及王秀斌等[16]在河北衡水的监测结果(8.01~24.92 kg/hm2),明显低于郑凤霞等[17]在山东泰安得到的最高52.84 kg/hm2的监测结果。氨挥发量不同的原因可能是土壤类型、施氮水平及类型等不同,另外,试验期间田间气象条件也是重要的影响因素,如郑凤霞等[17]测得,同一处理在不同年份麦季氨挥发量最大相差19.69 kg/hm2。本研究结果显示,与花生秸秆不还田处理相比,花生秸秆还田处理的氨总挥发量减少了0.10~1.30 kg/hm2,同一施氮条件下,与秸秆不还田处理相比,秸秆还田处理的氨挥发减排量有增加趋势,但差异未达显著水平,说明秸秆还田不是影响氨挥发的主要因素,这与吕宏菲等[18]的研究结果一致。本研究结果再次证明,氮肥施用量是影响氨挥发的重要因素[4-5]。与常规施氮处理(240 kg/hm2)相比,减少20%氮肥用量可以降低6.86~7.03 kg/hm2氨总挥发量,减少40%氮肥用量可以降低12.68~12.88 kg/hm2氨总挥发量。降低施氮量可有效减少麦田土壤中的氨挥发量,相应的氨挥发损失率、氨挥发排放系数和氨挥发排放强度亦呈降低趋势,这与前人的结论[8,14-17]基本一致。在本研究中,除SN100处理的拔节肥施用后氨挥发量略高于基肥施用后外,其他处理的拔节肥施用后氨挥发量都低于基肥施用后,可能与前期施氮量多及前茬收获后残留在土壤中的氮素有关。从整个麦季来看,施肥处理主要是在施肥后2 周内监测到有明显的氨挥发现象,并且每次均在施肥后第2 d 出现氨挥发日通量峰值,这可能与本研究所用土壤的性质及试验期间的降雨有关。本研究中的土壤类型为沙壤土,黏粒含量较低,吸附土壤中铵根离子的能力较弱,另外,施肥前后均有明显降雨过程,土壤含水量相对较高,有利于尿素类氮肥吸水后快速水解成铵态氮,这2个因素的叠加可能提升施肥后的氨挥发强度。由此可见,降低每次施肥后的氨挥发量,对于小麦全生育期氨的挥发减排具有重要意义,从已有的研究结果来看,氮肥深施和施用缓释肥均能有效减少小麦不同生育时期的氨挥发量[19-20]。

3.2 氮肥减施与秸秆还田对小麦产量和氮肥利用率的影响

增施氮肥能促进作物生长发育并获得高产,但过量施肥会影响作物的高产稳产[21-26],并对环境带来一系列负面影响,因此,农田化肥减量化施用技术已经成为当前的研究热点[2-3]。本研究中,随着施氮量的减少,小麦产量显著降低,说明当前小麦生产中较高的施氮量是获得高产的关键,这和之前的研究结论[27]一致。本研究中氮肥减量20%并配合秸秆还田能获得与常规施氮量秸秆不还田相当的小麦产量,说明将化学氮肥直接减量的单一措施会导致产量明显下降,必须配合其他措施方可保证小麦产量的稳定。秸秆还田可为农田土壤提供氮、磷、钾等养分,为作物高产稳产创造条件,因此在大多数长期试验中秸秆还田均有良好的增产表现[28],但是在短期试验中秸秆还田对产量的影响不确定,这可能是由于新鲜秸秆具有较高的碳氮比,其在腐解过程中对土壤和肥料氮起到短期固定作用[29],以及腐解释放的植物毒素(如有机酸和还原物质)影响到作物前期的生长[30]。在本研究中,还田的花生秸秆碳氮比较低(C/N为26.97),且还田量不大(3.0 t/hm2),可能对前期小麦生长的负面作用较小,花生秸秆还田最终使小麦产量平均增加7.66%,这与Zhang等[12]在华北平原对花生-冬小麦轮作系统的研究结果一致。本试验中,在施氮量为144~240 kg/hm2的条件下,不同处理的氮肥利用率为29.07%~48.96%,随着施氮量的减少,氮肥利用率呈下降趋势。刘红江等[27]、张铭等[31]分别对210~300 kg/hm2、135~405 kg/hm2施氮量下小麦氮肥利用率的研究发现,随施氮量的增加,氮肥利用率呈先增后减的趋势,说明适量增施氮肥有利于提高小麦氮肥利用率。本研究结果还显示,花生秸秆还田处理平均比秸秆不还田处理使氮肥利用率提高6.23~10.61个百分点,可能是花生秸秆还田明显提高了小麦氮素累积能力以及提高了氮素在籽粒中的分配比例,也可能是小麦植株吸收利用了花生秸秆腐解后的氮素,提高了成熟期植株氮素累积量,进而提高了氮肥利用率,其机制有待进一步研究。